記事一覧

「欲しい」「買いたい」から逃れられない世界で

少し前のCEREAL TALKで、Netflixで話題になったドキュメンタリー「Buy Now(邦題:今すぐ購入)」の話を取り上げた。日本でも話題になっていたので、特にリテールに関わる人は観た、もしくは観ようとしている人も多いのではないかと思う。

Podcastの中では4人中2人が視聴済みだったので、観ていない二人にあらすじや良い点・問題点などを解説しつつ、視聴済み側の私と宮武さんのこのドキュメ

忘れる幸福と記憶の権利

昔の思い出話をしていて、「えっそんなことあったかなあ」と自分の記憶と人の記憶にすれ違いを感じることが増えた。少し前は「そんなこともあったねえ」と言い合っていたはずだが、学生時代の話ともなるともう20年近くも前(!)の遠い記憶であり、言われても思い出せないことの方が多くなってきた。思い出話に花を咲かせるというのは同じ記憶を共有して語り合うことだと思っていたけれど、自分の記憶にない、つまり「自分の知ら

もっとみる超個人的ドラマ大賞2024

2024年ももうすぐ終わり!ということで、今年見たドラマの中で、これがよかった!という個人的な大賞をクールごとにまとめておきたいと思います。

ちなみにリストアップしてみて気づいたんですが、私ほぼTBSドラマしか見てないし火曜22時枠が好きすぎるな???(リストには入れてないけど4月期のめるるのドラマもTBSの火22枠だった)

1月期:Eye Love You今年初っ端からテンション上がったのが

恋ではなく、愛の物語

今期のドラマを観ていて、「これは恋ではなく、愛だ」とグッとくるシーンが立て続けに二回あった。

ひとつはアンメット九話のラストシーン。もうひとつは、光る君への宣孝からまひろへのプロポーズのシーンだ。

小学生の頃から恋愛ドラマが大好きで、少女漫画や恋愛小説からも「胸キュン」の栄養を受けて、ここまですくすく育ってきた。いまだにキュンとくるシーンが散りばめられた「恋」の話は大好きだし、いくつになっても

物語は、「私」を拡張させる

小説を読む。映画を観る。

ともすれば、「趣味」「娯楽」として片づけられてしまうもの。効率やわかりやすさが求められる社会において、それらは余剰の多すぎる情報でしかないと捉える人もいるかもしれない。

たしかに、一冊の本を数日かけて読む、一本の映画を2時間かけて観る、それだけの時間を費やすだけの費用対効果を示すのは難しい。同じ時間を資格試験の勉強に費やすなり、仕事にまつわる情報収集をするなりした方が

涙の数だけ、幸せな記憶は蘇って

久しぶりに、小説を読んで泣いた。そういえば、前回泣いたのも同じ書き手の物語だった。

凪良ゆうさんの作品は、なぜかいつも私の心の一番柔らかい部分に届く。

「わたしの美しい庭」は、そのあらすじから穏やかな読みやすい話だろうと想像して手に取った。実際に、途中まではほのぼのとした物語が続いていった。血は繋がっていなくても、家族のように毎朝一緒にごはんを食べる三人の日常。その背景にあるそれぞれの事情が暗

幸福の虚像が、私たちを追い詰めていく──韓国ドラマ「アンナ」を見て

普段、韓国ドラマを見ることはあまりない。日本中が熱狂していた「愛の不時着」や「梨泰院クラス」ですらも未履修だ。そもそも恋愛ドラマにあまり惹かれないタイプなので、話題の韓国ドラマの大半はスルーしてきてしまった。

そんな私が韓国ドラマ「アンナ」に興味を持ったのは、信頼しているドラマウォッチャーアカウントの人たちがこぞって、しかも熱狂的におすすめしていたからだ。そして予想どおり、まんまと私も沼にハマっ

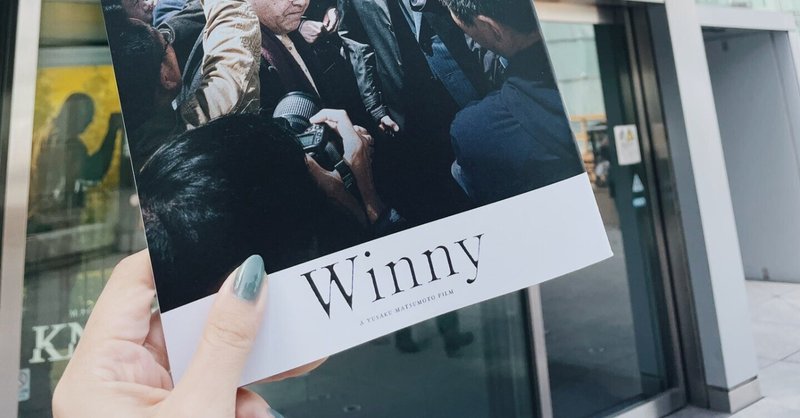

世間の判定から、真実はこぼれおちていく

人の行動の理由は、本人にしかわからない。傍から見たら非合理にしか見えない選択も、世の中から批判を浴びるような言動も、その人なりの「理由」が積み重なった結果だ。

他人の行動原理が理解できないのと同じく、他人に自らの行動原理を理解してもらうのは難しい。人は自分の認識の中でしか判断できない。認識の範囲外を補填する想像力も、経験や知識をベースにしているのでバックグラウンドが異なる人のことを正確に想像する

「わかってもらう」よりも、

エンドクレジットがスクリーンいっぱいに映され、パッと照明がつく。客席にざわめきが戻り、伸びをしたり小声で感想を交わしたりしながら、いそいそと帰り支度を整える人々が劇場内の空気を揺らす。

おそらく、その場で泣いていたのは私だけだった。エンドロールが流れる間も、声も出さずにひたすら下まぶたから滴り落ちる雫だけを感じていた。

「この映画、好きだと思うよ」とある日友人に勧められた。調べてみると、私の好

贅沢な悩みと幸福への引け目

"人は傷つく必要なんてない。絶対にない。"

シンプルだけど、強くて重い言葉。思わずかじりかけのパンを皿に戻し、食い入るように画面を見つめた。幸せに生きてきたことへの罪悪感と、傷ついた経験への憧れ。人に吐露することさえ憚られそうな、けれどきっと心の底では誰もが胸を掠めたことがあるであろう「幸せな人ならではの悩み」へのアンサーを、息を潜めながらじっと聞いた。

「おかえりモネ」は、傷と向き合う人たち