知念実希人 『硝子の塔の殺人』 : 「読者なんて騙してナンボ」という全能感

書評:知念実希人『硝子の塔の殺人』(実業之日本社)

知念実希人の作品を読むのは、これが初めてだ。

なにしろ、この作家について最初に知ったのが、「ネトウヨ作家」いう属性なのだから、良い印象など持てようはずがない。

もちろん、ちょっと変わった名前だから目にはついていたが、書いているのは「医学ミステリー」や「恋愛小説」といったもののようなので、個人的には興味がなかった。

私は、海堂尊の『チーム・バチスタの栄光』に始まる医療ミステリーの大ブームにもまったく興味のなかった人間だったし、ましてや「恋愛小説」など、一度として興味を持ったことのない人間だから、知念に興味が持てなかったのも、やむを得ない仕儀だったのである。

そんな私が、知念実希人の作品に初めて注目したのは、本書によってだ。

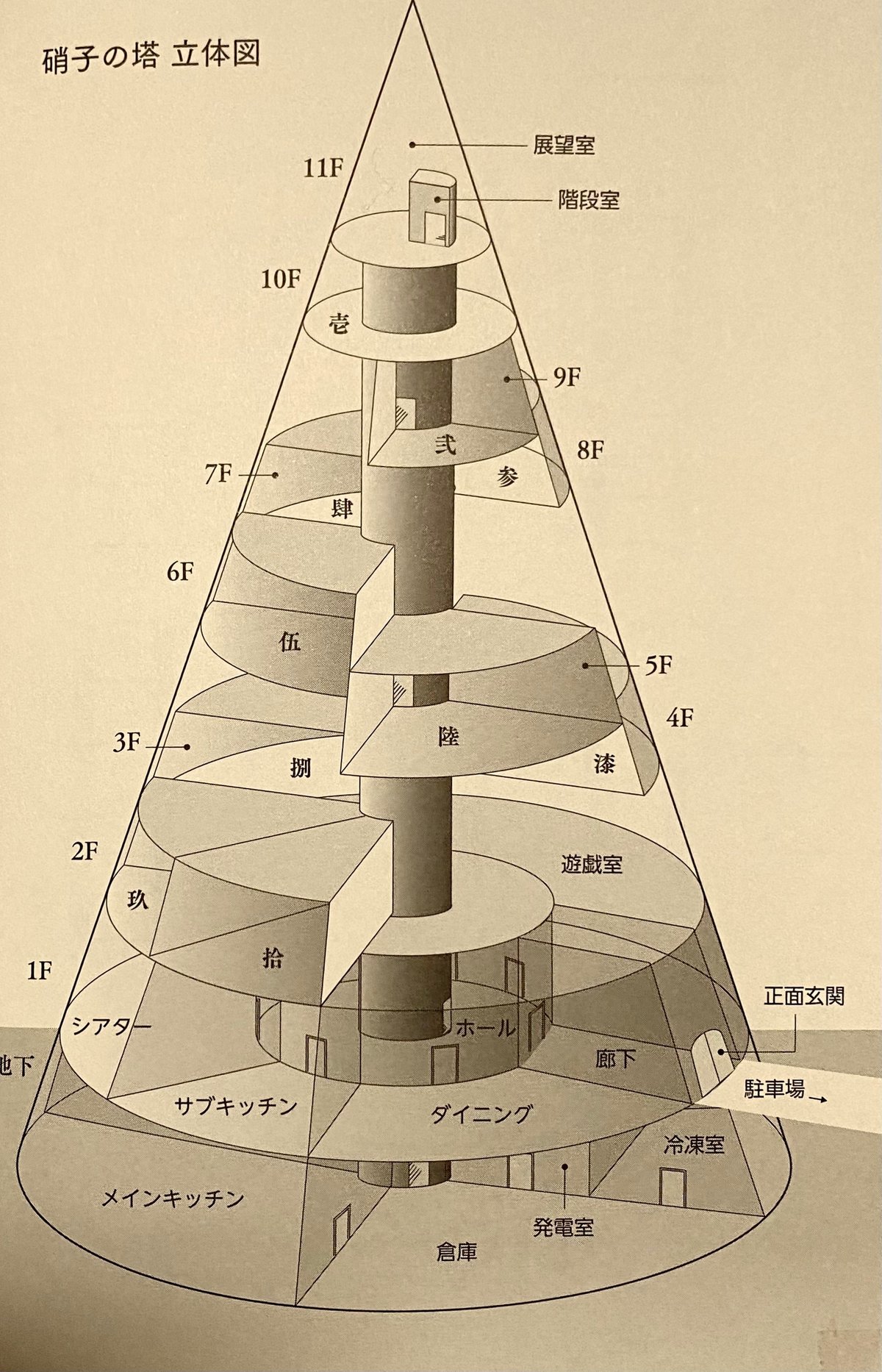

どんな作家かはよく知らなかったが、少なくともこの作品は、タイトルからして明らかに「館もの」ミステリであり、ひさしぶりに、島田荘司と綾辻行人のそろい踏みによる推薦文も添えられていたからだ。

しかも、二人の推薦文は、こんな具合だ。

『当作の完成度は、一世を風靡したわが「新本格」時代のクライマックスであり、フィナーレを感じさせる。今後このフィールドから、これを超える作が現れることはないだろう。 島田荘司』

『あーびっくりした、としか言いようがない。これは僕の、多分に特権的な驚きであって、そのぶん戸惑いも禁じえないのだが一一。ともあれ皆様、怪しい「館」にはご用心! 綾辻行人』

書店で、この帯文を読んだ時、私はこう思った。

「島田は、相変わらずの大ボラ吹きだな。でも、これは綾辻への当てつけもあるかもしれないな」

「綾辻の方は、意外に褒めてないな。本格ミステリで、びっくりさせるのは当然じゃないか」

そんなわけで、結局この時には本書を贖わなかったのだが、その後、知念実希人が、

『中華民国(台湾)籍の日本在住の小説家・日中翻訳者である。母語は中国語であるが、日本語で作家活動を行っている。』

(Wikipedia「李琴峰」)

芥川賞作家・李琴峰の、安倍晋三前首相(当時)や自民党政府に批判的なツイートに対し、

『いや、マジなんで外国籍の作家さんがここまで露骨に政治活動しているのか、私には意味がわからない。

この方の芥川受賞式の発言やツイートからは、安倍前首相や自民党に対するヘイトが迸りすぎていて怖い。』

という、その「文体」からして、いかにも「ネトウヨ」的で恥ずかしい「国籍差別ツイート」をして、それを多方面から批判され、李琴峰に謝罪することになる(謝罪金を払ったかどうかは不明)。

このツイートからわかるのは、知念実希人が『安倍前首相や自民党』のシンパあり、その批判者に対しては、ネット上で、このような「ヘイトツイート」を、これまでもしてきたであろう(今回が初めてではなかろう)人物だ、ということだ。

もちろん、1978年生まれの知念は、このツイートをした際、すでに40歳を過ぎていたのだから、彼の作家デビュー以前の「ネット活動」は、間違いなく「別名義(匿名)」であったのだろう。

したがって、私が過去に絡んできた数千人の「ネトウヨ」の中に、知念が紛れていても、なんら不思議ではない。まただからこそ、この知念による「ヘイトツイート」事件を知ってからは、知念実希人は、私のとって「特別な作家(小説家)」になったのである。

だが、気持ち的には「こんな奴に、まともな小説なんか書けるわけがない」と思うものの、とは言え「本格ミステリの場合は、ユニークな発想力と一定の形式論理的思考能力さえあれば、少々文章が下手でもかまわないし、小説文学には珍しく、作家の人間性が問われないジャンル」でもあるので、もしかすると知念実希人でも、それなりの「本格ミステリなら書けるかもしれない」と、そう考えた。

「性格が悪いから、本格ミステリが書けない」などとは決して言えないのが、「トリックとロジックの本格ミステリ」という、特殊な小説ジャンルなのだ。

そんなわけで、(恋愛小説まで読もうとは思わないが)私の守備範囲内であり、世評も上々らしい本作『硝子の塔の殺人』を、読むことにした。一一それが、刊行後3年の今頃になったのは、読むのは「古本で安く手に入れば」という条件をつけていたためだった(悪しからず)。

○ ○ ○

さて、結論から言えば、本作は「期待以上の出来」で、なかなかよく書けていた。読んで損はない作品である。

だが、島田荘司の「推薦文」は、予想どおりに「いつもの大ボラ」であった。

本作は、その年の「本屋大賞」の候補になったりして、かなり評判は高かったが、結果としては「本屋大賞」で8位、ミステリベストランキングの老舗である『このミステリーがすごい!』では「国内作品」で9位と、意外に振るわなかった。

近年、ミステリから遠ざかってSFを読んでいる私としては、ランキング的に言えば、国内1位かせいぜい2位くらいまでしか読む気はないから、本来なら本作『硝子の塔の殺人』を読むこともなかったのだが、それでも読んだのは、知念実希人が、私の大嫌いな「ネトウヨ」系の作家だったからにほかならない。

しかし、実際に読んでみると、『このミス』で国内9位というのは、かなり厳しい評価で、知念実希人個人が嫌いな私ですら「他の作品を読んでいないから比較はできないが、5位くらいになっても、おかしくない作品なのではないか」という評価だったのだ。

また、これを裏返して言えば、「年間ベストの5位」程度の作品を、

『当作の完成度は、一世を風靡したわが「新本格」時代のクライマックスであり、フィナーレを感じさせる。今後このフィールドから、これを超える作が現れることはないだろう。』

などと評するのは、「さすがは島田荘司」といったところだったのである。

若い人は知らないだろうが、かつて島田荘司は、綾辻行人以下の若手作家のデビューを後押しするために次々と「推薦文」を寄せた際に、その評価が、いかにも過大で、購買者に対して無責任である(過大広告である)という、多くの批判を浴びた。

これは、綾辻行人以下の新人作家たちが、ほとんど二十歳過ぎの若者であり、ミステリ的なアイデアと情熱は評価できるものの、文書は拙く、いわゆる「人間が描けていない」という点において、「プロの小説家」のレベル達していなかったという事実からすれば、いくら文章の良し悪しなどわからない若い読者(私も含めて)の支持があったとしても、やはり甘受すべき批判であったと言えよう。

しかも、こうした批判は、島田自身、自覚のあるところでもあった。だから島田は、こうした批判に対して「新人のデビュー作の推薦文に、まだまだ拙い作品だとでも書けというのか」といった趣旨の反論を返した。

つまり、島田としては、自分が好きな「本格ミステリをジャンルとして盛り上げるためには、少々、小説としては未熟でも、本格ミステリに対する熱意を持つ若手の熱い血を入れたい」と思って推薦役を買って出たのであろうし、「そのためには、少々の過大広告も、ハッタリも許される」と考えたのである。

しかしまた、島田のこの反論を読まされた、綾辻行人らが気分を害したのは言うまでもない。

島田のこうした反論は、島田による推薦文は「なかば仲人口(半分嘘)」であったことを認めるものだったからで、たとえそれが事実だったとしても、それを認めてしまうのは「あえてついた嘘」についての責任放棄であり、綾辻らが「推薦文をもらった者の立場がないじゃないか」と考えたのは、至極もっともなことであった。

要は、島田は、自身の「仲人口」を正当化するために「たしかに、彼らは美人じゃないよ。でも、仲人の私が、彼らはブスですと言えるわけがないだろう」と反論したようなもので、こうしたこともあって、以降、島田荘司と新本格ミステリ作家の間には、一般読者には見えにくいものの、「微妙な溝」ができたのである。

実際、島田荘司の発言には、しばしばこの種の「ハッタリ臭さ」が鼻につく。とにかく、物言いが大袈裟なのだ。

それは、この推薦文の『一世を風靡したわが「新本格」時代のクライマックスであり、フィナーレを感じさせる。今後このフィールドから、これを超える作が現れることはないだろう。』といった、極めて無責任な言い草もそうだし、一時期、島田がのめり込んだ「冤罪容疑事件ものノンフィクション」である『秋好英明事件』『三浦和義事件』などにおいてもそうだった。

ミステリファンや新本格作家たちからすれば「また、島田さんが、何か始めた」という感じであり、ミステリ関係者以外にはほとんど読まれない本だったとは言え、島田の「ノンフィクション」は、事実関係の記述に信憑性が薄く、「関ミス連」に島田荘司が来た時に、私は、サイン会でサインをもらうかたわら、直接「ところで、『秋好事件』の描写について疑問があります」云々と、客観的には知り得ない場面の情報を、島田が「再現」描写している点について、「アンフェア」ではないかと追求した。

もちろん、せいぜい2、3分ほどしか時間がなく、私の説明だけで精一杯で、島田は「それは、そういうことではないですね」程度の一言で、次の人に席を譲らなければならなかったが、要は、過去にはそんなこともあったし、新しいところでは、2021年アメリカでの、トランプ支持者による「連邦議会襲撃事件」について、(たしか、半分はアメリカ在住だった)島田はこれを支持するツイートをして、綾辻や笠井潔に批判されるといったこともあったと、これはそういう話なのだ。

島田荘司の物言いには、しばしば「大声での逆張り、反多数派アピール(異邦の騎士・気取り)」が、鼻につく部分があったのである。

そんなわけで、私にすれば、本書『硝子の塔の殺人』への島田荘司による推薦文は「またか、懲りない人だな」という感じしかなかったのだが、その点、綾辻行人の「推薦文」は、非常にうまく逃げていたと言えるだろう。

というのも、本作は、そのタイトルや設定からも分かるとおり、明らかに綾辻行人の「館シリーズ」を意識した作品であり、作中では、島田荘司への言及以上に、綾辻行人やその「館シリーズ」に対する言及がなされ、この小説が「館シリーズ」への「オマージュ作品」であることは、傍目にも明らかなものであったから、綾辻行人が、

『あーびっくりした、としか言いようがない。これは僕の、多分に特権的な驚きであって、そのぶん戸惑いも禁じえないのだが一一。ともあれ皆様、怪しい「館」にはご用心!』

という「感想」を漏らすのに、まったく嘘はない、と言えるものだったのだ。

つまり、綾辻が「びっくりした」のは、本作の「ミステリとしての仕掛け」のことではなく、ここまで自分や「館シリーズ」がライトモチーフとして扱われているという事実に対して驚いたのだと、そういうことであり、だからこそ『特権的な驚き』だった、というわけである。

しかし、無論これは、綾辻行人一流の「叙述トリック」だというのを、見落としてはならない。

明らかに綾辻は、帯文を読んだ人が、この推薦文が本作の「ミステリとしての仕掛け」を褒めたものだと「誤解」することを狙って、こう書いているからである。

したがって、この2つの推薦文は、どちらも「読み手に不誠実」なものだとは言えるだろう。

島田の方は島田らしく、真正面からハッタリをかます態のものであり、綾辻の方は綾辻らしく「嘘はついていないが、読者を欺く」文章だったからである。

そして、いずれにしろ、この二人の書くものが「信用ならない」というのは、「新本格の生みの親」の一人で、講談社の編集者であった故・宇山秀雄(宇山日出臣)氏の追悼本である『新本格ミステリはどのようにして生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』(太田克史編・星海社)についての、下のレビューにも詳述したとおりだから、ここでは繰り返さないでおく。

そんなわけで、私からすると「信用ならない、二人の大御所ミステリ作家」による推薦文で飾られた、「ネトウヨ」作家の手になる本書は、どうしたって「気になる本」で、知念実希人を「ネトウヨ」作家だと嫌うにしても、その「小説家としての側面」も知っておくべきだとそう考えて、読んでみることにした。

前述のとおりで、本作は「本格ミステリ」としては、予想以上に「よく書けた作品」であったし、知念実希人も「なるほど、人気の出るだけはある、書けるエンタメ作家だ」というのがよくわかった、という次第である。

そして更に言えば、知念実希人が満を侍して放った「本格ミステリ」である本作が、どうして綾辻行人の「館シリーズ」を強く意識した作品なのかも、本作を読んで深く納得できた。

そこに秘められていたのは、単なる「ファンとしてのオマージュ」などでは、なかったのである。

○ ○ ○

【 ※ 以降、『硝子の館の殺人』の仕掛けに関して、一部ネタを割りますので、未読の方はご注意ください】

さて、本作『硝子の塔の殺人』は、「硝子の塔の館」という怪しい「館」を舞台にした本格ミステリという「形式」において、ひとまず「館ミステリ」だと言えるだろう。

だが、これは、いわゆる「レッドへリング」である。つまり『重要な事柄から受け手(聴き手、読み手、観客)の注意を逸らそうとする修辞上、文学上の技法』だということだ。

では、作者・知念実希人は、読者の目をどこから逸らそうとしたのか。それは、本作の本質が、一種の「叙述トリック」性にある、という点からであった。

本作には、三つの密室殺人が描かれるが、本作の「売り」は、そこにはない。

この三つの「密室トリック」は「悪くはないけど、特に良くもない」という程度の出来であって、本作が、これだけの作品であったなら、単なる「駄作」で終わっただろう。

だが、本作は、作中でしきりに「メタ・ミステリ」といった言葉や「私たちは、本格ミステリ小説の中の登場人物かもしれない」といったセリフが出てくるとおりで、じつは「入れ子構造」になった「メタ・ミステリ」なのだ。

と言っても、彼らは本作中において「虚構の存在」として描かれるわけではない(つまり、ポストモダンな実験小説的なものではない)。彼らはあくまでも、本作『硝子の塔の殺人』においては「作中における、実存在」として描かれている。

ただし、本作が「メタ・ミステリ」だというのは、前半部分で描かれた「クローズド・サークル」における「三つの密室殺人事件」が、じつは、ある作中人物が仕掛けた「フィクション(お芝居)」であったことが明かされ、その「お芝居」が、途中から「作中の本当の殺人犯」によって「乗っ取られた」という、(作中での)二重構造になっていたことを、指している。

だから、読者は、その真相を知らされることによって、当初の「三つの密室殺人」の方は「本命の事件」ではなく「前座の事件」だったことに気づかされ、その結果「前座の事件だったのなら、あの程度であったのも仕方がないし、完璧な犯罪を目論む真の犯人が、お芝居を乗っ取ろうと考えたのにも納得がいく」ということにもなるわけだ。

つまり、「三つの密室殺人」という「前座の事件とその謎解き」がイマイチであったとしても、「本命の事件とその謎解き」がより良くできていれば、「前座の事件とその謎解き」が「不完全なものであっても、それも(作者の)計算づくのものとして、完全な意味を成す」ということになる。

だが、問題は、この「(作中での)メタレベルの犯罪とその謎解き」つまり「本命の犯罪とその謎解き」が、「前座の事件とその謎解き」よりも「完成度が高い」かと言えば、じつはそうではない。

実際のところ、その完成度に大差はないのだが、しかし「前の説を否定して出された、後の説の方が、一般に説得力を持つ」という「多重推理もの」に見られる「錯覚」がここでも働くため、読者は何となく「本命の事件と謎解き」の方が「すごい」と感じてしまうし、またそのように「演出」されてもいる。つまり、作中人物が(本命の)真相を聞かされて「驚愕」し、何とおそるべき犯罪だと大げさに口でも語ってみせるから、読者の方もつい、それに釣られて「そんな気分」になってしまうのだ。

しかし、それでも本作が、「前座の事件とその謎解き」を否定する「本命の事件とその謎解き」で終わっているような作品であれば、読んでいる最中は、その作中描写に圧倒されても、読了後の冷めた頭で考えると「何だか、ずいぶんと強引な作品だったな」と気づかされることにもなり、評価も、相応に下がってしまう。

これは「多重解決ミステリ」が、探偵役を何人も登場させ、後の探偵が、前の探偵の推理を否定して、新たな推理を開陳する、というパターンを重ねた場合、読んでいる時はそれなりに面白くても、読み終わった後には、一抹の「虚しさ」のようなものを感じさせるのと、同じようなことである。結局のところ、どの推理も「大差がない」ということに、読者は気づかされるからだ。

しかし、本作『硝子の塔の殺人』の場合は、「前座の事件とその謎解き」を否定する「本命の事件とその謎解き」で終わらせるわけでもなければ、そのあと無駄に「多重推理」を重ねることもしなかった。では、何をしたのか?

一一最後は「メロドラマ」に逃げたのである。

つまり、作者・知念実希人は「多重解決ミステリ」の弱点を踏まえて上で、同じ轍を踏まないようにと、「論理ではなく情緒」で本作をまとめたのだ。だから、普通に読んでいれば、本作には、ハッキリとした形式的破綻はなく、うまく(ドラマティックに)まとまっている、という印象を受ける。

しかし、これは「ミステリマニア」に言わせれば、所詮は「ごまかし」でしかないということにもなるから、『このミステリーがすごい!』の方では「意外に順位が低い」という結果になったのではないだろうか。

しかしまた、作者である知念実希人としては、たぶん、この「まとめ方」がベストだったのではないかと思う。

なぜなら、「多重解決ミステリ」の失敗パターンに陥らず、読者を気持ちよく納得させるラストがつけられたのだから、そのどこが悪い、ということになるからだ。

他の本格ミステリ作家とは違って、知念には「恋愛小説」作家としてのテクニックがあった。要は「ドラマチックに盛り上げて、読者を酔わせる」テクニックを持っていたので、「前座の事件とその謎解き」を否定する「本命の事件とその謎解き」という「前言否定」だけでは誤魔化しきれない(逃げきれない)「作中のトリックの弱さ」を、最終的には「ロマンチックな情緒に訴えるレトリック」によって、読者を煙に巻くことにより「逃げ切った」ということである。

つまり、本作における「異様なまでにドラマティックなラスト」は、「読者に向けて仕掛けられた、一種の叙述トリック」だったのだ。

一一だが、この「叙述トリック」は、ミステリのそれとしては、「アンフェア」だと言わざるを得ない。

なぜなら、本作はラストで読者を欺いた(目を逸らした)ことについて、「種明かし」をしないまま、だからである。

本格ミステリにおける「叙述トリック」は、あくまでも最後は、読者に対して「このようにして騙しましたよ」という「タネ明かし」がなされる。

だからこそ、読者の方も「ああ、騙されちゃった」と、むしろ喜ぶことさえできるのだが、騙したままで終わるのでは、それは「本格ミステリ」として完結しておらず、その意味でその騙しは、所詮「作品を、実際以上に良く見せるため」の欺瞞テクニックでしかなくなってしまう。

そこにミステリとしての「フェアな知的ゲーム性」はなく、そこにあるのは、ごく当たり前の「消費者に対するペテン」でしかないのだ。

無論、「恋愛小説」の読者の場合は、作家が「こんなパターン化されたお話で感動するような読者は、バカだ」と陰で嘲笑っていようと、とにかく自分が感動できればそれで良し、とする読者も少なくはないのだろう。だが、本格ミステリの場合は、そうではない。

本格ミステリが「騙そうとする作者と騙されまいとする読者の知的ゲーム」だとは言っても、最後は「作者が、フェアにタネを明かす」ことによって、その勝敗が、双方に明らかとなるからこそ、そこに「フェアな知的ゲーム」が気持ちよく成立することにもなる。つまり、ミステリ作家は、ただ単に「読者を騙せば良い」というものではないのだ。

ところが、本作『硝子と塔の殺人』は、そういう「本格ミステリにおけるフェアプレイ精神」を欠いて「読者を欺く」だけの「叙述トリック」が、ラストにおいて、意識的に仕掛けられていた。

その「叙述トリック」は、本作の「本格ミステリとしての弱点」から、読者の目を逸らすための「催眠効果的な(つまり、アンフェアな)叙述トリック」であり、だからこそ、作者は、最後まで、この物語の結末が、むやみに「ロマンティック」なものにしたことの「意図」を、読者に打ち明けることはなかったのだ。

したがって、本作『硝子の塔の殺人』の実際の構成とは、「弱い作中トリック」を誤魔化すために、「前言否定」のテクニックにより物語を二転三転させることで、後のものほど「すごい」という、いわば「心理のインフレーション」を起こさせ、それを重ねることで読者を翻弄した挙句、最後は、その「本格ミステリとしては、落とし所のない限界」を「恋愛小説」の方へズラすことで、無かったことにしてしまった、というものだったのである。

○ ○ ○

で、こうした、「読者との知的フェアプレイ」ではなく「読者をコントロールする」ことの方に重きを置く作品が、昨今、増えてきたように、私には感じられる。

そしてそれは、綾辻行人の「館シリーズ」に代表される「叙述トリック」ミステリの流行とも、決して無縁ではないはずだ。

衆知の通り、「作中の犯人が、作中の人物に対して仕掛けるトリック」とは違い、「作者が、読者に仕掛ける類いの叙述トリック」は、当初から「アンフェアではないか」との議論を惹起した。

その意味するところは、「作者が、読者に仕掛ける類いの叙述トリック」の場合、「問題編の中で、すべてが完結してはおらず、むしろ、作品の外の読者との間にトリックが仕掛けられる」ものだから「問題編としての完結性がない=すべてが語られていない(肝心なところが隠されている)=フェアではない」というふうに考えられたのだ。

しかし、こうした議論は「本格ミステリ」における「フェアな知的ゲーム」性を重視すればこそであって、読者の大半が「(どんでん返しで)ビックリしたいだけ」ということになれば、フェアもアンフェアもなくなってしまう。

「フェアでも、地味なロジックの重ねられるような本格ミステリ」は、今どきの「ファスト読書」の時代には見向きもされず、少々インチキ臭くても、とにかく「あっと言わせてくれれば、それで満足」という「安直」な話になってしまう(例えば、ジェームズ・ワン監督のホラーミステリー『ソウ』みたいなものになる。十分な伏線を張らずに、ただどんでん返しを繰り返して、驚かすのだ)。

そしてその結果、ミステリ作家の方も、地味にフェアな(公正対等な)論理ゲームではなく、読者の心理を(上から)コントロールする「叙述トリック」を重視するようになり、要は「騙したもん勝ち」というような傾向を帯びることになる。

例えば、近年の「叙述トリック」もので、「歴史的傑作」とさえ評される、相沢沙呼の『medium[メディウム] 霊媒探偵 城塚翡翠』は、最後に「種明かし」がなされるからこそ「本格ミステリ」の傑作と評価されるわけなのだが、私が見たところ、同じテクニックで書かれた、同作者による青春恋愛小説『小説の神様』は、作者が読者に仕掛けた「叙述トリック」が「小説技巧」として伏せられているから、読者は、自分が作者の「手玉に取られている」ことを意識しないまま、作者によって「感動させられる」ことになっている。

無論これは、「本格ミステリ」と「恋愛小説」という「読者の期待するところが、真逆に等しい別ジャンル」における「違い」に立脚する「手法の違い」だから、この場合には、責められるべき点は何もない。

ただ、こうした「読者を感動させさえすれば、それでよし」という認識は、作家に「思い違い」をさせる恐れが、多分にある。

つまり、読者の作品に対する「知的な期待水準」が下がると、作家が「読者を、対等な一人の人間として扱い、それに向き合って、誠実な作品を書く」などというのは「純文学的にナイーブな作家意識」でしかなくなり、もはや「読者は、そんな誠実さなど求めておらず、ただ、嘘でもいいから酔わせて欲しいと願っているのだから、手段を選ばず、酔わせてやるのがプロの仕事だ」といった、「水商売の玄人」的な発想になってしまいがちなのだ。

つまり「チビ・デブ・ハゲの臭いオヤジ(=頭の悪い読者)」でも、お金さえ払ってくれれば「だあーい好き!」と、心にもない言葉で煽て上げて「酔わせてくれる」が、それでその客が「勘違い」をして、身を持ち崩そうと「そんなことは、こちらには関係ない」といった「プロ意識」が、新自由主義的な「ファスト読書」の時代には、作家の側にも醸成されがちなのではないか、ということだ。

また、こういう「プロ意識」を持っている者は、「力関係」に敏感だ。

要は、自分のプラスになる相手ならば、歯の浮くようなお世辞追従を並べ立て、そうでない者には鼻も引っ掛けず、ましてや自分より弱い立場の者には、平気で「先生ヅラ」する、といったことになりやすい。

例えば、先日、テレビドラマ化された代表作『medium[メディウム] 霊媒探偵 城塚翡翠』に関して、原作者の相沢沙呼が、テレビスタッフ側と揉めたようなのだが、要は、テレビ用の台本が気に入らなかったというようなことらしい。

・清原果耶『城塚翡翠』タイトル変更だけじゃない! 人気作のドラマ化で引き起こされた「原作者トラブル」

(SmartFLASH / 2022年11月22日 18時20分)

(https://news.infoseek.co.jp/article/smartflash_967734058457464832/?tpgnr=entertainment)

『(※ 2022年11月20日付「週刊女性PRIME」の)記事によれば、もともと脚本を担当していたのは『グランメゾン東京』『マイファミリー』(ともにTBS系)などを手がけた、黒岩勉氏だったという。

「ところが、原作者で人気ミステリー作家の相沢沙呼氏が脚本に口出ししたことで、黒岩氏は降板。新たな脚本家を立ててもそれは変わらず、日テレ側が要求に難色を示すと、『だったら原作権を引き揚げる』ということもあったそうです。実際、相沢氏のSNSでは、4話は自ら脚本を丸々、書いたことがつづられています。

黒岩氏といえば、これまで木村拓哉や『キングダム』原作者の原泰久氏、『ワンピース』原作者の尾田栄一郎氏といった、脚本にも一家言ありそうな俳優、作者とも仕事をしてきており、その彼が降板したのは、よほどのことがあったのでしょう」(芸能ライター)』

一一これをどう評価するかは、人それぞれだろう。

つまり「大切な自分の作品を守ろうとしたから、立派だ」とも言えるし「テレビドラマになれば、おのずとメディアも違うし集団創作物なのだから、個人創作物でしかない小説の原作者が、いったん作品を預けたからには、やたらに口出しはすべきではない」という考え方もあろう、ということだ。

実際、綾辻行人も、まだ世間的には知名度が低かった頃、初のハードカバー本となった『霧越邸殺人事件』がテレビドラマ化されたのは良かったが、出来あがってみれば「館」が「旅館」になっていてガックリ、「二度と映像化はしない」という趣旨のことを書いていたという記憶がある。

だが、その頃の綾辻は、まだ原作者としてテレビスタッフにもの申せる立場(大先生)ではなかったから我慢もしたが、果たして今だったらどうだろうか?

今でも「任せたからには、口出ししない」というのなら立派だが、立場が変わったから(偉くなったから)、言いたいことは言わせてもらう、という態度に変わっていたとしたら、それは、あまり褒められたものではないのではないだろうか。

一一そして、これは、今回の相沢沙呼とて、同じなのだ。彼が「流行作家」でなかったら、果たして、ここまで「上から物が言えたのか?」ということである。

で、私が、ここで論じたいのは、「叙述トリック」を得意とする作家は、「自分は、筆ひとつで、読者の思考や感情を思いどおりにコントロールできる」という「誤った全能感」を抱いてしまう怖れがあるのではないか、他人を睥睨するような錯覚を抱きがちになるのではないか、というようなことだ。

例えば、宮崎駿監督作品『天空のラピュタ』における、悪役ムスカの「人がゴミのようだ」という有名なセリフに象徴される、人としての「思い上がり」である。

で、ここで、話を戻すと、相沢沙呼の『medium[メディウム] 霊媒探偵 城塚翡翠』の場合は、最後に「タネ明かし」がなされるからこそ、何の問題もなく「本格ミステリ」の傑作と評価されるし、『小説の神様』の方は「恋愛小説」だからこそ、読者をコントロールしたままでも問題はなかった。読者は、単に「騙されたい人々」だったからである。

ところが、知念実希人による本作『硝子の塔の殺人』の場合、「本格ミステリ」として提出されながら、最後の最後は「情緒で誤魔化す」という「叙述トリック」に逃げて、その「種明かし」をしないままだったために、(「本格ミステリ」マニアからすれば)「本格ミステリ」としては「ずるい作品」になってしまったのだと思う。一一しかし、問題は、そこにはない。

『硝子の塔の殺人』の、真の問題は、作者である知念実希人は、「読者をうまく騙せさえすれば、フェアである必要などない」という、「恋愛小説」などで培われた「上級意識」を、そのまま「本格ミステリ」である『硝子の塔の殺人』にも持ち込まれてしまっている点である。

つまり、知念実希人は、本質的な部分で「アンフェアでも構わない=ウケたもん勝ち=結果オーライ」という誤った認識を、内面化してしまっているのではないか、ということだ。

だから、最初に紹介した「李琴峰に対する差別ツイート」の問題の後に、知念実希人は、次のようなニュースのネタにもなっている。

・作家で医師の知念実希人氏に誹謗中傷続く「全ての開示が認められました」中傷控えるよう呼びかけ

「日刊スポーツ、2022年9月22日」

(https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202209220001575.html)

『「天久鷹央の推理カルテ」などで知られる、作家で医師の知念実希人氏(43)が22日、ツイッターを更新。SNS上で誹謗中傷を繰り返していたアカウントに対する開示請求の進捗状況を報告した。

知念氏は「昨日、東京地方裁判所において、私に対して誹謗中傷をくり返していた14アカウントの開示請求についての判決が下され、14アカウント全てのIPアドレス及び電話番号等の開示が認められましたことをご報告いたします。今後はその情報を元に中傷者の氏名・住所の開示請求を進めてまいります」とツイート。「現在まで17アカウントの開示請求を行い、全てのアカウントに対して請求が認められております。また、並行してプロバイダ等への開示請求や、和解交渉も行われております」と進捗状況を報告し、「何卒、医療従事者に対する誹謗中傷はお控え下さるよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。

知念氏は新型コロナウイルスの”反ワクチン派”から誹謗中傷を受けており、8月31日のツイートでは「海外では反ワクチン派から繰り返し誹謗中傷を受けた女性医師が、自ら命を断っています。私に誹謗中傷を続けている人々の多くは、他の医師にも同様の行為をしています。泣き寝入りすることなく、徹底的に対処いたします。それを理解した上で続けるか判断して下さい」と警告していた。

また、9月8日のツイートでは「現在、誹謗中傷をくり返している20前後のアカウントに対し、弁護士を通して開示請求訴訟・和解交渉を行っておりますが、金銭目的と思われるのは遺憾ですので、慰謝料・和解金のうち弁護士費用等の必要経費を引いた全額を、『国境なき医師団』に寄付いたします」と宣言した。』

要は、知念実希人が、主として『反ワクチン』派による、「誹謗中傷」や「匿名の批判」にさらされ、我慢がならなかったので、「匿名アカウントの情報開示」を申し立てて、これに成功し、「黙らせた」ということだろう。

この記事には、『誹謗中傷』とやらの中身を、知念のした説明のまま、まるで「反ワクチン派の嫌がらせ」のみであったかのよう書いているが、知念への「誹謗中傷」や「匿名の批判」に、それ以外の理由によるものは、果たして存在しなかったのだろうか。

だが、知念実希人による「李琴峰に対する差別ツイート」の問題を知っている者には、こうした『誹謗中傷』の中には、無論「李琴峰に対する差別ツイート」問題について、言わば「義憤」を感じて、頼まれもしないのに、「ネトウヨ」知念を攻撃した者もいたであろうことは、想像に難くないし、その気持ちはわからないではない。

だが、仮に、彼らの「批判の内容」が正しかったとしても、それを「匿名」で繰り返したりすれすれば、発言責任を取るつもりがないという一点において、やっていることは「ネトウヨ」と、何も変わらないということになってしまう。いくら、ご立派な意見だとしても、「匿名だから言える」というだけの「言いたい放題」には、ほとんど積極的な価値がないというのは明白だ(例外としては、完全に非対称な関係にある、対国家権力者批判だとか、企業などでの内部告発などがある)。

しかしまた、そういう「匿名という特権」に胡座をかいての発言だからこそ、「アカウントの情報開示」を求められたりすると、「ネトウヨ」と同様に、途端にシュンとなってしまう。

同様に、知念が李琴峰に謝罪せざるを得なかったのも、彼が逃げ隠れのできる「匿名」ではなかった、からであろうというのは、容易に推察できるところでもあろう。

そして、このあたりのことは、自身「ネトウヨ」的な言辞を弄していた知念実希人には、我が事のようによくわかったはずで、だからこそ知念は「医師家系4代目の財力」に物を言わせて、わざわざ裁判沙汰にしたのであろうし、できたのでもあろう。

「おまえらが、何をされたら嫌かなんて、ぜんぶお見通しだよ。こっちは、裁判する金くらいあるし、お前らを見せしめにするつもりでやっているのだから、金目当てでやっているわけではないが、せいぜい慰謝料・和解金をとって、思い知らせてやる」と、大筋そういうことなのではなかろうか。

だが、「匿名」で攻撃した方にも問題はあるが、自分が李琴峰に対してやったことを棚に上げて(無かったかのごとく)、「反ワクチン派への反撃」とか「他の医師のためにも」という綺麗事だけを口実にして、「自身への批判」を封じようとする、知念の「裏表のある」やり方にも問題はあろう。

「反ワクチン派」とは、おおむね「左寄り」であり、政治的立場としては、知念の「ネトウヨ的な国籍差別」に反発した人たちに近いことは明らかで、だから、それらをひとまとめにして黙らせようとした、というそんな「底意」が、まったく無かったと、知念実希人は、良心に賭けてでも、そう言えるのだろうか。

つまり、ここでの知念実希人の不自然に「ご立派な」言い草も、一種の「叙述トリック」なら、李琴峰への「謝罪」とやらも、はたして「心からの謝罪」だったのか、それとも今回と同様、その財力に物を言わせての「気持ち」でしかなかったのではないか、という「疑念」を、私は払拭できないのだ。

「心にもない謝罪」というのも、「人間的な誠実さ」を欠いた、肥大した「他者コントロール欲望」によってのみ、容易になされるうるものであろう。

要は、「納得させたもん勝ち」であり、「誠意なんて、誰にもわからない」という、度し難い「傲慢」だ。

無論、知念実希人が、李琴峰に対して、どのような「謝罪」をしたのか、それは「心からの謝罪」であったのかなど、「内心の問題」だから、その真相は誰にもわからない。

だが、『硝子の塔の殺人』のラストを見るかぎりにおいては、知念実希人が「騙しきったもん勝ち」という「ムスカ的思想」を持っている蓋然性は、決して低くないとは言えよう。

知念が「私も昔は、匿名で色々やりましたから、人のことは責められません。でも、やっぱり匿名での誹謗中傷は良くないですよ」と、自ら打ち明けるような人だったら、私もこう勘ぐったりはしないのだが、なにしろ四十を過ぎて、

『いや、マジなんで外国籍の作家さんがここまで露骨に政治活動しているのか、私には意味がわからない。/この方の芥川受賞式の発言やツイートからは、安倍前首相や自民党に対するヘイトが迸りすぎていて怖い。』

なんてことを書くような人間が、ネットでバッシングに晒されたからといって、途端に反省して「性格が変わる」などということはあり得ないと、そう思うからである。

まあ、それにしても、特殊詐欺の首謀者などがインタビューされて「騙す方も悪いけど、騙される奴が馬鹿なんだよ」などと悪びれる様子もなく答えるように、世の中には、こうした「顔に笑顔、心に悪意(表には綺麗事、裏には憎悪)」を抱えている人間も少なくないので、「ビックリさせてくれるミステリーが好き」とか言っている人や、人に騙されたとわかっても「死ぬまで騙して欲しかった」とか言っているような人たちは、もう少し、自分の身は自分で守れる程度の知恵はつけるべきだろう。大抵の「嘘」というのは、「甘い嘘」では終わらず、早晩「痛い目」を結果することになるからである。

○ ○ ○

ちなみに、このように考えてくると、「島田荘司・綾辻行人・知念実希人」というのは、ある意味で「似た者どおし」として、系譜的に一本筋が通っている、とも言えるだろう。

だがまた、島田荘司は別として、綾辻行人の方は、本作『硝子の塔の殺人』における「無闇なヨイショ」を、額面通りには受け取れないことくらいは、気づいているはずだ。だからこそ『多分に特権的な驚きであって、そのぶん戸惑いも禁じえないのだが一一。』と「留保」して見せているのである。「ヨイショされるのは悪くないが、それを丸々鵜呑みにするほど、僕は馬鹿じゃないぜ」ということである。

ともあれ、『硝子の塔の殺人』(の特にラストの処理)に、まんま丸め込まれるのは、「論理的思考能力に乏しい、酔いたいだけの読者」だということになろう。

しかし、そんな読者ばかりを当てにして、ミステリを書いていては、ミステリがますます「通俗に堕する」だけではなく、いずれジャンルとして滅ぶことになるのではないだろうか。「本格ミステリは、知識人の読み物」だなんて言う人は、すでにいなくなってひさしいのだ。

「本格ミステリ」は、いわゆる「人間が描けて」いなくても良い。なぜなら、ギリシャ悲劇と同じで、本格ミステリの作中人物は、一定の法則性にしたがって行動する存在でなくてはならない(でないと、論理的推理は成り立たない)からなのだが、「人間を描かなくても良い」ということと「人間が描けない」ということは同じではないし、ましてや「人間を描かなくても良いから、作者自身が人間的に未熟でもかまわない」ということにはならない。

「本格ミステリ」が「知的」な読み物だと言われたのは、「自身の感情を抑制コントロールして、知的に振る舞うこと」を象徴したような「ストイックな文学」だったからだと、私個人はそう考えているのだが、もはやそういう時代ではなくなってしまったということなのだろうか。

なお、知念実希人は、書評家・豊崎由美のツイッターによる「けんご@小説紹介」批判を、次のように批判したこともある。

『批評には最大限の敬意を払います。

しかし、読書の楽しさを試行錯誤しながら、無償で若い世代に伝えてくださっていた若者に対し、いきなりプロの批評家が、彼が一生懸命語ってきた小説への愛を『杜撰』と切り捨て、心を傷つけて活動停止に追い込んだことを理解できるわけがありません。』

ここでもまた随分と「優等生的な物言い」で非難していたが、私のレビューでの『批評』は、豊崎のようなツイッターによる短文での『切り捨て』でもなければ、切られた方も『無償』でやっている人ではないし、さらに残念ながら私は『プロの批評家』でもないから、「プロの作家であり言論人」である知念実希人が、私の『批評』を尊重しなわけにはいかないだろうと思うのだが、一一さて、知念先生のご意見はいかが?

(2022年11月24日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○