南洋一郎 『海洋冒険物語』 : 南洋・南方ロマンの生きた時代

書評:南洋一郎『海洋冒険物語』(講談社・国書刊行会ほか)

しごく大雑把にいうと、南洋一郎は、戦前には「児童向け冒険活劇小説」の作家として知られ、戦後はモーリス・ルブランの「怪盗ルパン」シリーズの児童向け翻訳者として知られた人だと言えるだろう。

戦後の児童向け「怪盗ルパン全集」の翻訳者としての仕事は、知る人ぞ知る、良くも悪くも大きな仕事(Wikipedia参照)なのだが、戦前の人気作家ぶりについては、次のようなエピソードが典型的なもので、わかりやすいはずだ。

『南名義では少年向け冒険小説を多数執筆、特に秘境冒険物を得意とした。1933年発行の代表作『吼える密林』(少年倶楽部連載)は、7年間で130回の重版が行われた戦前の大ベストセラーであった。』

(Wikipedia「南洋一郎」)

南が終戦までに発表した「冒険小説」のタイトルは、Wikipediaによると、次のとおりだ。

(※ なお、Wikipediaでは『海洋冒険物語』を1948年の作品と記しているが、初刊は1935年なので、下では補足しておいた)

『吼える密林 (大日本雄辯會講談社、1933年)

海洋冒険物語 (大日本雄辯會講談社、1935年)

決死の猛獸狩 (大日本雄辯會講談社、1937年)

緑の無人島 (大日本雄辯會講談社、1938年)

潜水艦銀龍號 (東京日日新聞社、1939年)

冒險探檢魔境の怪人 (誠文堂新光社、1939年)

南海の秘密境 (偕成社、1940年)

大アマゾンの秘密 (誠文堂新光社、1940年)

孤島の秘密 (偕成社、1940年)

密林の王者 (偕成社、1940年)

ベンガル灣の巖牢 (壯年社、1940年)

海底機械化兵団 (1941年、機械化国防協会『機械化』連載)

新日本島 (同盟出版社、1941年)

ソロモン島探險 (偕成社、1941年)

南十字星の下に (偕成社、1941年)

無敵艦隊 (興亞日本社、1942年)

鬪ふ少年飛行兵 (興亞日本社、1942年)

密林の日章旗 (偕成社、1943年)

水夫長平無人島漂流記 (偕成社、1943年)

海底戰艦 (興亞日本社、1944年)

海の白虎隊 (日の出書院、1944年)』

見てのとおり、南の戦前作品の、舞台のキーワードは、「南国」「南洋」「南島」「無人島」「密林(ジャングル)」といったもので、「南方」への憧れをかき立てる内容のものばかりである。しかしまた、それが戦時になると、大政翼賛を強いられて、「国威発揚」のための国策的な内容に変わっていくのが見て取れる。

戦前は、海外、特に南方への「ロマンティシズム」にあふれた少年活劇だったものが、時局の変化によって、小さく歪められていったのだった。

さて、言うまでもないことだが、南洋一郎は、私の「世代」の作家ではない。

私の「親の世代」が読んだ作家であり、年齢的には祖父母世代にあたるから、そうした点で、長らく興味もなければ、無縁と言っていいだろう、「昔の作家」にすぎなかった。

けれども、「親の世代」の作家の書くものには、ときどき「幼年時の回想」の一端として、子供の頃に読んだ本の話題が出てきて、そこで「南洋一郎」の名を見かけることが、一再ならずあった。

だが、それでも所詮は「昔の素朴な、児童向け冒険活劇小説」でしかなく、いまさら読む価値があるとは、私には思えなかった。

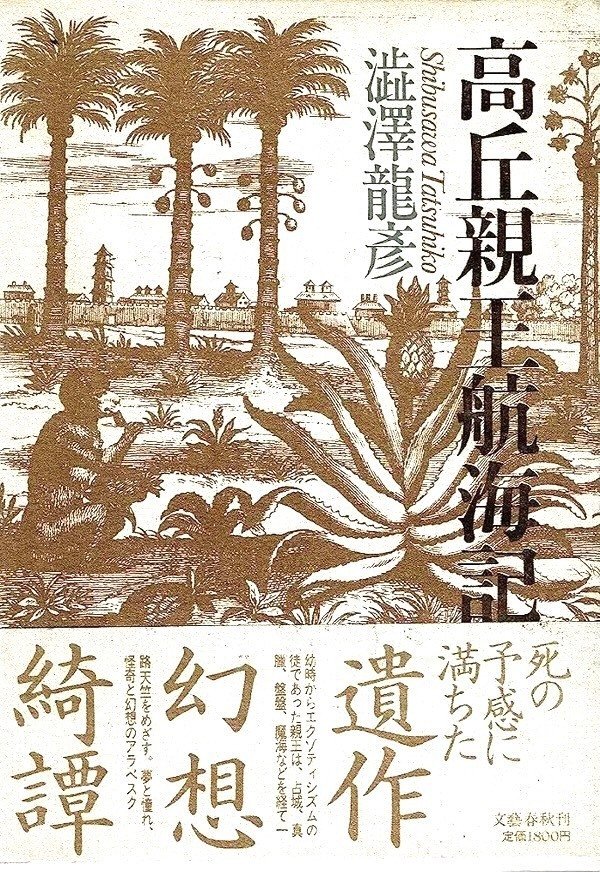

ところが、先日、澁澤龍彦の評伝『龍彦親王航海記』(磯崎純一)に、次のような記述を見つけて、にわかに本書、南洋一郎の『海洋冒険物語』への興味を、強く掻き立てれたのである。

(※ 下の引用分の、前後1行開けに挟まれた部分は、澁澤文の引用である)

『 小学校に入る頃になると、(※ 澁澤龍彦・本名龍雄は)講談社の少年読物にも手をだすようになる。この中では、佐藤紅緑、吉川英治に代表されるようなリアリズムや理想主義の作品ではなく、山中峯太郎、南洋一郎、高垣眸、江戸川乱歩、海野十三などの、ロマンティシズムや冒険小説の類いを圧倒的に好んで読んだ。

現在でも、この私(※ 澁澤龍彦)の好みは基本的に変わっていない。私は、いわゆる人生派の小説は好きではない。求道者型の文学は真っ平御免である。現在の私が、十八世紀のフランスのエロティック小説を好んで読んだり、十九世紀や二十世紀の怪奇幻想小説に堪能したりしているのも、遠くさかのれば、その源は少年時代の冒険小説の耽読に容易に結びつくのである。

だから考えてみると、私は精神的に一向に進歩していなくて、四十代の終りに達しようとしている現在でも、相変わらず南洋一郎や山中峯太郎を読んでいるような気分で、ヨーロッパの古典を読んでいるのかもしれないのである。自分で反省してみると、どうも、そうとしか思えないのである。困ったことだが、これはもう今さら手遅れで、どうにも仕方がないのだ。(「少年冒険小説と私」)

龍雄少年にとり、南洋一郎の存在は別格だった。右のエッセーでも、澁澤龍彦はつづけて、南洋一郎のことを、「私に大きな影響をあたえ、私の後年の好みを決定してしまったかに見える」作家だとまで言っている。数多くあるその作品のなかでも、いちばんお気に入りとなれば、一九三五年(昭和十)に出た『海洋冒険物語』だった。

南洋一郎の『海洋冒険物語』は、銛打ちの大助という少年を主人公として、この大助が世界中の海を冒険していく航海記である。北氷洋では幽霊船やマンモスに出会い、南太平洋では、怪神像や海賊王に出会い、マレー群島では魔法使いや大鯨に出会う。エキゾティズムに溢れる、まさにその名のとおりの海洋冒険物語だ。

一九八五年(昭和六十)の初め、私の勤務先の出版社(国書刊行会)では〈熱血少年文学館〉という全十冊のシリーズの刊行を始めた。戦前に人気が高かった少年小説を集めたその十冊のなかには、高垣眸や山中峯太郎の小説とともに、この南洋一郎の『海洋冒険物語』が含まれていた。

その年の一月北鎌倉の澁澤邸を訪れると、本の広告を新聞で見ていた澁澤は、このシリーズのラインナップがじぶんにとりに実に懐かしいもので、特に『海洋冒険物語』は最高の愛読書だったことを語った。 翌る月も澁澤邸に行く機会があったので、私は自社から出た『海洋冒険物語』を一冊プレゼントした。このシリーズは装丁や挿絵は、当時のまま再現したもので、澁澤はこの本を手にとると、眼鏡をはずして、つくづく、懐かしそうに眺め入り、「そうそう、これこれ……」と感じ入ったようにページをぱらぱらと熱心に繰っていた。

三十年以上昔のこのときの場面は、まるで昨日のことみたいにありありと憶えているけれども、しかし重要なことはこの先にある。というのも、澁澤の遺作となった『高丘親王航海記』は、この年の六月から執筆が始まっている(「文学界」連載の第一回が八月)。澁澤は没年におこなわれた池内紀を相手にした対談で、「いまぼくの書いている『高丘親王航海記』だって、南洋一郎のレミニッセンスといえばいえないことはない」と述べている。持参した南洋一郎の冒険小説をはたして澁澤が読み返したのかどうかは、その後本人に訊いたこともなかったが、もしかしたら、あのときに手渡した一冊の本は、澁澤の最後の小説の執筆に直接の本質的な影響を与えていたのかもしれない。』(P30〜32)

このように、南洋一郎の『海洋冒険物語』は、澁澤龍彦幼少のみぎりの愛読書であり、遺作となった『高丘親王航海記』にも大きな影響を与えたであろう作品である。

そして、澁澤龍彦ファンである私にとって、その著作の中でも、いちばん好きなのが、この『高丘親王航海記』だった。一一だから「これは、読まないわけにはいかない」となったのである。

ただし、本作『海洋冒険物語』を読んだ理由は、それだけというわけではない。

たとえば仮に、澁澤が幼少時に偏愛した小説が、山川惣治の『少年ケニア』のような「密林冒険」ものだったら、私はそれをわざわざ読もうとは思わなかっただろう。

やはり大切なのは、「海洋」であり、さらに言えば「南洋」であることだ。「北洋冒険物語」なら、やっぱり読まなかっただろうということである。

では、なぜ「南洋」なのかというと、今でこそすっかり薄れてしまったものの、ひと昔前までの日本人は、「南洋」「南島」といったことに、独特のロマンを感じていたというのを、私自身、ギリギリのタイミングで多少は感じ取ってはいたように思うのである。

例えば、今でこそほとんど歌われることもないが、私が子供の頃には、たまにテレビなどで耳にすることもあった、名作唱歌「椰子の実」がある。

これは、日本文学史に『破壊』『夜明け前』などの名作を残す島崎藤村の作った叙情詩に、後で作曲家の大中寅二が、放送番組用に曲をつけたものだ。

『海上の道』という著書もある、民俗学者にして国文学者の柳田國男の語った話を元に、島崎が創作したものだと言われている。

「椰子の実」

名も知らぬ遠き島より 流れ寄る椰子の実一つ

故郷の岸を離れて 汝はそも波に幾月

旧の樹は生いや茂れる 枝はなお影をやなせる

われもまた渚を枕 孤身の 浮寝の旅ぞ

実をとりて胸にあつれば 新なり流離の憂

海の日の沈むを見れば 激り落つ異郷の涙

思いやる八重の汐々 いずれの日にか国に帰らん

見てのとおり「望郷のうた」である。

流れ流れて、故郷から遠いこの地に一人でいる私が、浜に流れ着いたひとつの椰子の実を拾って、望郷の念に胸を熱くする、というような内容だが、ここで注目すべきは、この詩において想定されている「故郷」は、まるで母の胸のように「温かい故郷」であって、決して「寒冷地」は想定されていない、という点である。

ここでの「故郷」は、言ってみれば「楽園」的なものであり、だからこそ故郷が偲ばれて仕方がない。

つまり、私たちの多くは、「南方」に対して、ある種の「楽園」のイメージを持っている。「楽園」とは、温暖な土地でなければならず、「北の楽園」というものは、イメージしにくいのだ。

だから、単なる「冒険小説」であれば、「北方」の厳しい自然環境を背景にしていてもかまわない。「南方」にも、「ジャングル(密林)」といった「冒険」のイメージを喚起する「厳しい自然環境」があるとしても、しかしそれは、「北方」とは違って、過剰なまでの「生命の豊かさ」によるものであり、決して「冷たい」とか「貧困」とかいったものではないのである。

もちろんこれらは所詮「イメージ」の問題である。とはいえ、「南方」には「北方」にない、「肯定的なロマンティシズム」が強く感じられるのだ。

また、こうした日本人の「南方ロマンティシズム」は、例えば、私が子供の頃にテレビで視た、特撮ドラマ『ウルトラマン』(1966年〜67年)などにも、その残滓が残っていた。

例えば、第7話の「バラージの青い石」は「アラビア幻想」の世界だし、第8話の「怪獣無法地帯」は、南洋の無人島に多数の怪獣が住んでいて、というお話だったが、こうした話は、テレビドラマとしては、もう同時代的なリアリティを欠いて、作りづらいはずだ。

近年の作品で、これと共通した「設定」のものとしては、ジョーダン・ボート=ロバーツ監督の映画『キングコング 髑髏島の巨神』(2017年)があり、「南島幻想」の世界を見事に具現化している。

もちろんこの作品は、1933年の映画『キング・コング』のリブートだが、最新の映像技術を駆使して「その南の島には、人喰い土人が住んでいて、彼らは巨大な猿神と崇めている。その島には、巨大な猿の他にも、巨大生物が生息していて……」といった、今は昔とでもいうべき世界を、リアリティのある小宇宙として、みごとに「再現」していたのだ。

ともあれ、『ウルトラマン』の頃にはすでに、「人喰い土人」を出すのは「差別的」だということで、表現的な自粛もなされていたのだけれど、「南方の自然豊かな奥地や無人島」になら、巨大生物が住んでいても不思議はないというのが、私の子供の時分にはまだ、子供心にリアリティを感じられるものとして、生き残っていたのである。

では、なぜそんな「南方幻想」が消えてしまったのか。

それはたぶん、科学技術の発展によって、人間の目が届かぬ「奥地」というものが、なくなったからではないだろうか。

まず、飛行機ができて、世界の空を飛び回り、その視野から逃れる場所も、ヘリコプターやなんぞで細かく見おろすことができる。航空機で困難なところでも、今では人工衛星がすべてを監視しているから、無人島に巨大生物が住んでいるなんて幻想は、否応なく霞んでしまう。

これは「水の中」でも同じで、水中探査の技術が進むと、ネス湖ほどの広さがあっても、そこに恐竜が住んでいるという可能性に、人はリアリティを感じられなくなる。

これは深海とて同じことだ。まだ十分な探査がなされていないとは言え、なされた範囲から推測すれば、驚くような巨大生物が生息しているなどとは、とても信じられない。当然「魔のバミューダ海域」だとか「サルガッソー海」なんて言葉もすっかり聞かなくなった。

もう、私たちには、「目の届かない場所」が残されておらず、そこに「桁外れの夢」を託すことなど困難になってしまったのだ。

私好みの「巨大生物」はいないまでも、「南方」には、まだ「帰るべき温かい場所」を思わせるものは残されているはずなのだが、それも「世界が狭くなった」結果、多くの人には「所詮、世界のどこであろうと現実」という感覚が広がってしまったのではないだろうか。「南方」や「南洋」からも、夢のベールが剥がれてしまったのである。

しかしながら、澁澤龍彦の遺作『高丘親王航海記』は、そうした「失われた夢のベール」の中にある世界を描いて見せた。だから、私はことのほか、この作品に惹かれたのであろう。

いうまでもなく、『高丘親王航海記』もまた、「南方」であり「南洋」のイメージが濃厚だ。「北方」のイメージは無いと言ってもいいだろう。

なぜそうなるのかと言えば、この作品は、高丘親王が仏法を教えを求めて天竺(インド)へと赴く物語だから、当然「南洋・南方」の話になっているというのと、この物語が、澁澤自身の「死の予感」を「胎内回帰」の物語として描いたから、おのず胎内的に「温かく眠りを誘うような」世界を描くものとなったのであろう。澁澤は、子供の頃に憧れた「南方」世界へ、母なる「南洋」の旅へと旅立ったのである。

○ ○ ○

そんなわけで、澁澤龍彦にこれほど大きな影響を与えた、南洋一郎の『海洋冒険物語』ならば、今は失われた「南洋」幻想を、存分に味わわせてくれるのではないか、と私は期待した。

戦前の、まだ「南方」幻想がリアルに生きていた時代に書かれた優れた作品なら、たとえそれが子供向けの小説であろうとも、そんな「失われたロマンの香り」だけは味わわせてくれるはずだと期待したのである。

だが、結果から言えば、その期待は、いささか見当違いだったようである。

たしかにこの作品には『北氷洋では幽霊船やマンモスに出会い、南太平洋では、怪神像や海賊王に出会い、マレー群島では魔法使いや大鯨に出会う。』といったことが描かれているのだが、しかしそれが、期待したほどには「ロマンティシズム」を喚起せず、単純に「心踊る冒険譚」として描かれてはいるものの、「幻想味」を決定的に欠けていたのだ。

どうして、そうなったのか?

これはたぶん、この作品が書かれた当時は、それが「冒険ロマン」ではあっても、「失われたロマン」ではなかったからであろう。

つまり、私が求めていたものとは、たぶん、「確固として存在しているもの」と「すでに失われたもの」のあわいに存在する、「幻想」だったのではないだろうか。

だから、昔であれば良い、ということにはならない。

今では「ロマン」を感じさせるものも、それが当たり前に存在していた時代であれば、そのロマンをかえって喚起させることはない、ということである。

「ありそうで、無い」からこそ、私たちはそこに「過剰な夢」を託してしまうのであろう。あるいは「無くなってしまった」からこそ、それを美化してしまうのだろう。だから、それは、ただ「手に入れれば良い」というものではない。手に入れてしまえば、それはきっと「違うもの」になってしまうからである。

南洋一郎の『海洋冒険物語』も、戦前の幼少時に読んだからこそ、澁澤龍彦にとっては生涯忘れられない作品になったのであって、大人の読者が同じ感動を味わうことはできないし、同様に、子供であっても、今の子供が読んだのでは、同じ感動を味わうことはできないだろう。

そう考えれば、やはり作品との出会いというものは、「一期一会」の幸運に恵まれないかぎり、「特権的」な体験にはならないのであろう。

言い換えれば、そうした体験に恵まれるというのは、望郷の念を抱えて浜辺を彷徨っていた私が、南の島から流れ着いた椰子の実を、たまたま手にするのと同じくらいの、僥倖だったのかもしれない。

(2023年6月24日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○