アルフレッド・ヒッチコック監督 『汚名』 : スパイ映画の二面性

映画評:アルフレッド・ヒッチコック監督『汚名』(1946年・アメリカ映画)

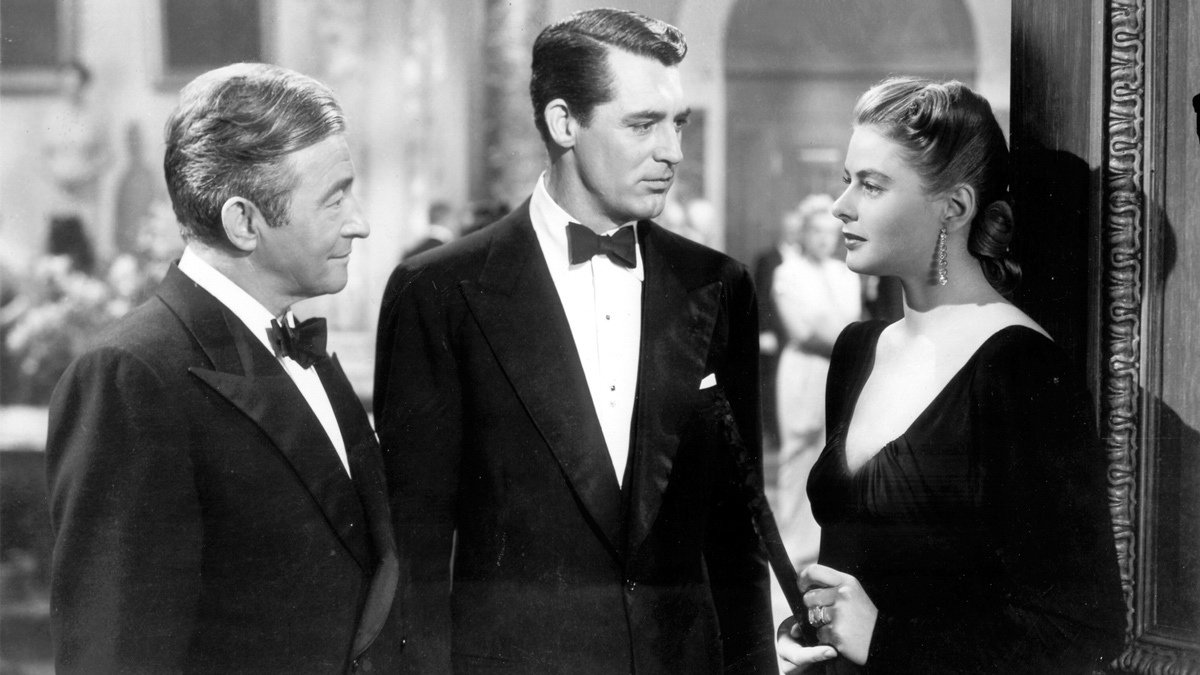

ケーリー・グラントとイングリッド・バーグマンという美男美女スターのダブル主演で描いた「スパイ映画」である。ただし、二大スターに引きずられたせいなのかどうか、内容的には、いささかベタな「メロドラマ」だ。

物語は、制作年と同時代の「戦後すぐ」。

ドイツ出身のアメリカ人である父が、実はドイツのスパイだったと、戦後になってから発覚して逮捕された。娘のアリシア(イングリッド・バーグマン)は、それが事実であり、父からそのことを知らされないまま自分はアメリカ人であるとのアイデンティティを育ててきたため、父に裏切られたと感じて、荒れて酒浸りの生活を送っていた。

そこへ、FBI(アメリカ連邦捜査局)のエージェントであるデヴリン(ケーリー・グラント)が接近してきた。

現在はブラジルに逃れ、今もナチスの残党を支援している、アリシアの父の仲間だった男セバスチャン(クロード・レインズ)らの尻尾を捕まえるために、彼女をスパイに仕立て、セバスチャンへの接近工作を試みようと考えてのことだった(※ ちなみに、この当時はまだ、CIA=アメリカ中央情報局は発足していなかった)。

そうしたやりとりの中で、やがて二人はお互いな惹かれ合うようになる。

だが、デヴリンは任務を優先せざるを得ないため、内心では気の進まない危険なスパイの仕事をアリシアに奨めないわけにはいかない。

アリシアの方も、アメリカ人としての誇りと、デブリンへの愛のために、その仕事を断ることができない。だから「あなたがやれというのならやるわ」と言って、愛する男に判断を委ねようとするが、デヴリンは「それは君が決めることだ」と、苦しまぎれに冷淡を装って逃げてしまう。

結局アリシアは、かつて自分に好意を寄せていた年配のセバスチャンに接触するが、親しくなって情報を取るだけのつもりだったのが、結婚まで申し込まれてしまうことになる。自分はデヴリンを愛しているというのに…。

それで、そのことをデヴリンとそのFBIの上司に相談に行くが、上司の方は「我々としては願ってもないことだ」と言うし、デヴリンも「君次第だ」とまた逃げるので、デヴリンが引き止めてくれることを期待していたアリシアは、仕方なくセバスチャンと結婚して、ついにセバスチャンの「裏の仕事」の証拠を掴むことに成功する。

セバスチャンとその仲間たちは、南米の、とある山中で発掘されるウラン鉱石を、ワインの瓶に詰めて密輸していたのだ。

だが、喜んだのも束の間、その直後にアリシアがアメリカのスパイだということを、セバスチャンに勘づかれてしまう。

しかし、セバスチャンとしても、女に騙されて、重要な情報が漏れたという失態を仲間に知られたくない。知られれば、自分の命が危うくなるからだ。そこでセバスチャンは、仲間にまで正体が仲間にバレないうちに、アリシアを病死に見せかけて殺そうと、徐々に毒を盛り、ついにアリシアはベットを離れられない重体となってしまう。

一方、デヴリンは、定期連絡の途絶えたアリシアが心配で居ても立ってもいらなくなり、上司の制止も聞かずに救出に赴き、間一髪のところでアリシアの救出に成功してハッピーエンド。一一そんなお話である。

この「あらすじ」からもわかるとおり、本作は、「スパイもの」としては何のひねりも見せ場もない、苦悩するイングリッド・バーグマンの美しさだけが印象に残る、ベタベタなまでに「大甘なメロドラマ」なのだ。

「愛国心と恋愛とに引き裂かれる女」と「職務と恋愛に引き裂かれる男」が、その「恋情」を犠牲にして「危険なスパイ活動」を選ぶのだが、最後はうまい具合に「職務を果たした上で、恋愛も成就させる」という内容で、「スパイもの」としては、いかにもご都合主義的。

だから本作は、「スパイもの」としては三流の、「スパイもの」の形式を借りた「メロドラマ」だという評価にしかならないのである。

だが、私が本作で興味を持ったのは、そこではなかった。

どこなのかと言えば、戦時中に作られたヒッチコックの「スパイもの」とは違って、本作には「アメリカ側の非情さ」も描かれているという点が、まずひとつある。

戦時中に、国威発揚のために作られた、『海外特派員』(1940年)、『逃走迷路』(1942年)などの作品は、連合国が「正義」で、枢軸国は「悪党」という、わかりやすい構図のものだった。当然、アメリカ及び連合国側の諜報機関とその工作員は、わかりやすく「正義の味方」として描かれていたのだ。

だが、終戦の翌年の本作では、すでにアメリカの諜報機関として活動していたFBIも、国家の安寧のためなら、一人の女性の人生を犠牲にすることなど意に介さない、非情な組織として描かれている。

一一つまりヒッチコックは、自ら、戦中の自作は「アメリカ国民を騙すための映画」だったと、本作において事実上認めていた、ということになるのである。「私はイギリスからの移民として、仕方なしにあのような映画を撮ったのだ」と。

私が気になったもうひとつの点とは、セバスチャンたちが密輸入していたのが「ウラン鉱石」だった点である。

言うまでもないことだが、「ウラン」は原爆製造に欠かせないものだが、その原爆を、ナチスドイツに先んじてアメリカが開発し、広島・長崎に投下して見せたからこそ、アメリカは戦勝国にもなれたし、唯一の核兵器保有国として、戦後世界のリーダーを自負することにもなった。

しかし、同じ連合国である「ソ連」(現ロシア)もまた戦争中から原爆の開発を進めていたことは周知の事実であり、戦後アメリカ最大のライバルとなるのは、まさにこのソ連であった。

そしてそのソ連は、原爆開発で先行していたアメリカに対し、戦争中からスパイを送り込んでいたのであり、そのことが発覚するのは、まだ数年を待たなければならなかったものの、スパイの存在自体は戦争末期には、すでに想定されてはいたのである。

つまり本作は、一見したところ、戦争中の「対独スパイ問題」や戦後の「逃亡ナチス問題」を扱っているように見えるけれど、じつは暗に「ソ連のスパイ」のことを意識して作られた作品なのではないかと、私はそう疑うのだ。

言い換えるならば本作は、その後の「米ソ二大大国を軸にした、血も涙もないスパイ合戦」という「戦後世界」を、代理表象的に描いた作品であり、「東西冷戦」を予告した作品だったのではないか。一一その意図は無かったとしたも。

「Wikipedia」によれば、「冷戦」という言葉は、次のように、1947年から広まったものだそうだ。

『「冷戦」という語は、ジョージ・オーウェルがジェームズ・バーナムの理論を評した時に使っており、後にバーナード・バルークも使い、アメリカの政治評論家ウォルター・リップマンが1947年に上梓した著書の書名『冷戦―合衆国の外交政策研究』に使用されたことから、その表現が世界的に広まった。』

(Wikipedia「冷戦」)

だが、その実質は、すでに終戦前から始まっており、その影が本作の「ウラン鉱石の密輸」というかたちで表現されていたのではないだろうか。

この段階では、まだ同じ戦勝国である「ソ連」を公式に敵視するようなことはしにくかったから、それを「ナチスの残党」という設定に変えて描いたのが本作だったと、そう考えるのは、はたして穿ちすぎなのだろうか。

戦争中の「スパイもの」は、国威発揚のためのものだから「勧善懲悪」でわかりやすかった。

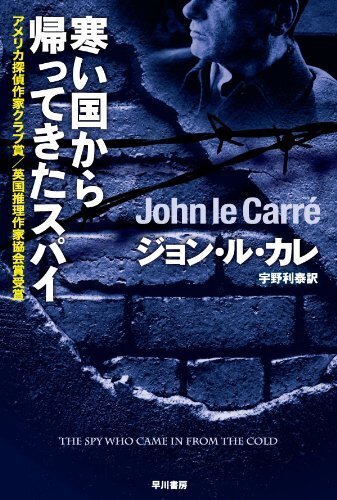

しかし、この後の「冷戦期」に流行することになる、米ソ中心のスパイ合戦を描いた「スパイ小説」は、「どちらも非情で冷酷」という「リアルな世界」を描くようになる。例えば、イギリスの諜報機関MI6(英国陸軍秘密情報部)の職員だった経歴を持つ小説家ジョン・ル・カレの代表作『寒い国から帰ってきたスパイ』のタイトルは、東西のどちらもが「冷たい国」だと暗示したものとなっている。

その一方、西側の映画界では、その現実を覆い隠すように、「007ジェームズ・ボンド」シリーズに代表されるような、エンタメとしての「スパイ・アクション」が主流となっていくのである。

そうしてみると、本作『汚名』は、諜報活動の、東西を問わない「汚さ」を描いていた点では、戦後のリアルな「スパイ小説」の祖先のひとつであり、一方「大甘のメロドラマ」という「エンタメ」性においては、戦後のエンタメ「スパイ・アクション映画」の祖先であったとも言えるのではないか。

スパイというものが、否応なく「裏と表の二つの顔」を持たなければならない宿命にあるように、「スパイ映画」もまた、同様の「二面性」を強いられたのではないか。

この後、現実のアメリカでは「レッド・パージ(赤狩り)」の嵐が吹き荒れて、ハリウッドでも多くの犠牲者を出すことになるのだが、ヒッチコック自身は「ノンポリのエンタメ」に徹することで、その荒波を乗り切ったということなのであろう。

しかしそこには、祖国を捨ててきた男の、しかしイギリス人らしい、強かなリアリズムがあったのかもしれない。

(2023年2月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○