古田雄介 『バズる「死にたい」 ネットに溢れる自殺願望の考察』 : 自死は「悪」なのか?

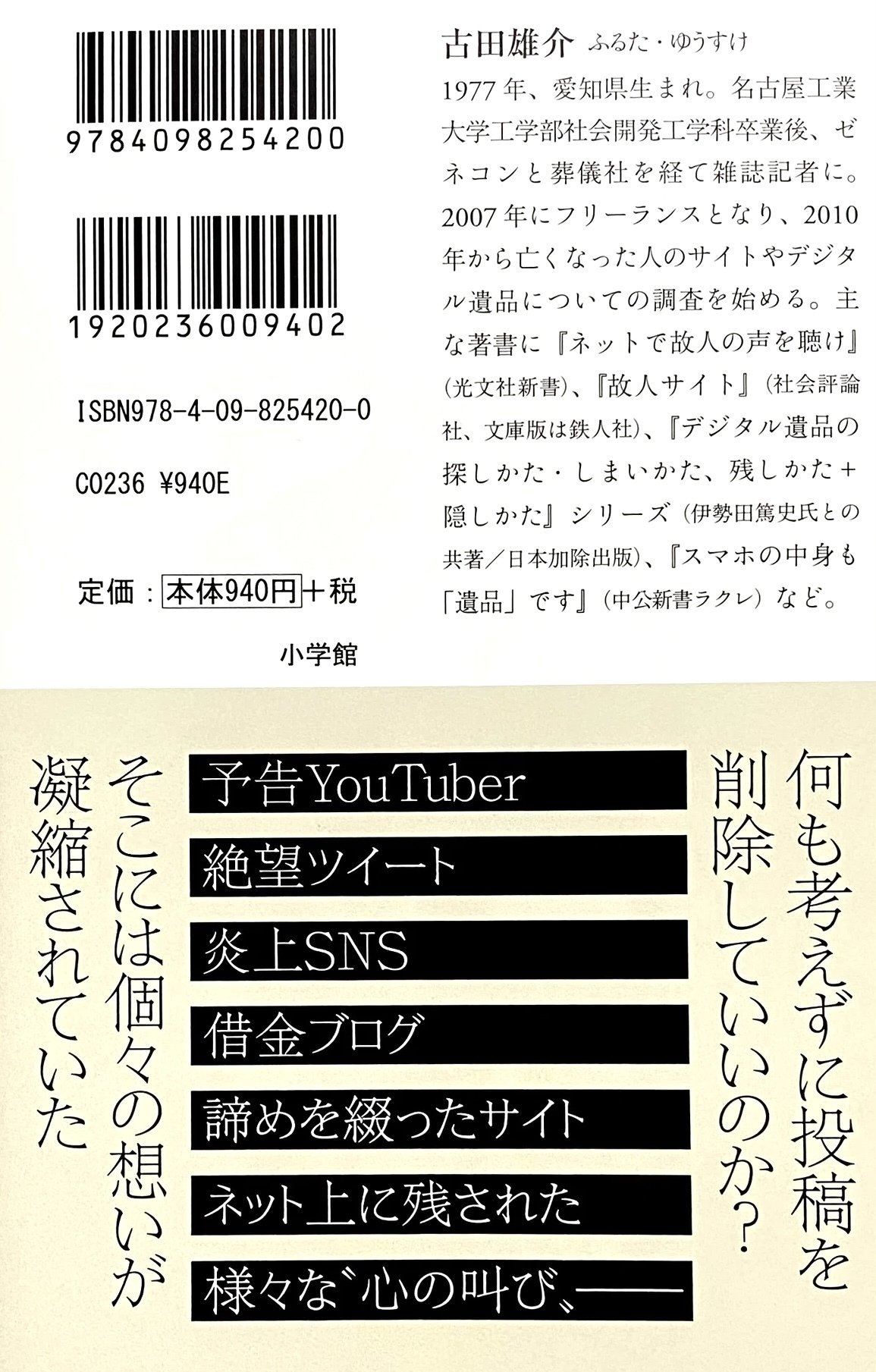

書評:古田雄介『バズる「死にたい」 ネットに溢れる自殺願望の考察』(小学館新書)

非常に興味深い「問題意識」と今どき貴重な「真面目さ」を、併せ持った一書である。

自殺者がネット上に遺した文章というのは、その独特の存在感において、多くの人を惹きつけるコンテンツとなる場合がある。つまり「バズる」コンテンツとなる場合が少なくないため、自殺した人の遺した文章だけではなく、おのずと、自殺を予告する、あるいは、自殺を仄めかすような文章を記録するウェブサイトやブログのようなものも、決して少なくないようなのだ。

今では、もろに「死にたい」などと書くと、各方面から問い合わせが入ったり、下手をするとアカウントの使用が停止されたりする場合もあるらしいのだが、それでも、そのような文章を書く者は、あとを絶たないらしい。

まあ、普通に考えて、このインターネット時代に、自殺企図者が「自分の生きた証」をネット上に遺したいと考えることは、「承認欲求の充足行為」と考えれば、さほど奇異なことではないだろう。

また、「死にたい」という考えも「思想の自由」のうちでもあれば、それを表現して公開するのも「言論・表現の自由」のうちだとも考えられようから、それを千篇一律に禁ずるというのも、適切とは言い難い。

もちろん、そういうことを書けば「バズる」と考え、その気もないのに、「金儲け」目的で、殊更にそうしたことをアピールするような不届き者もいるだろうし、無論、そうした者は厳しい批判に晒されるべきだとも思う。またその意味で、私は北村紗衣の著書『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』の、タイトルネーミングの安直さと偽善を批判した。

しかしながらそれでも、「本気の自殺企図者」と「演技の自殺予告者」の「境界線」というものもまた、けっこう曖昧なものなのかも知れない。

なぜなら、「死」というものに、多少なりとも惹かれていないのであれば、そんな「何度も」「いつまでも」使うわけにはいかないような「自己演出」を採用しはしないだろうからで、そのくらいのことは、そうした特異な「表現」を、あえて採用した者本人が、おおよそのところは理解していると考え得るからだ。

つまり、そうしたことを承知で、それでも、あえてそうしたことをやるというのは、やはり心のどこかで「死に惹かれている」部分があるからだと考え得るし、その蓋然性までは否定できない。

まただとすれば、最初は「演技」のつもりであっても、書き続けているうちに、自分の中に伏在していた「死への願望」が顕在化し、いつしか「演技」が「本気」に変わっているという場合だって、あり得るのではないか。

つまり、「死」と戯れる者は、多少なりとも「死を振り撒くと同時に、死を招き寄せる」のではないだろうか。

また、そういうものを好んで読む人たちの方にも、そこに「本気」を感じるから、継続的に読むのであって、「これは演技だな」と思えば離れてしまうだろう。

またそれは、書き手もわかっていることだろうから、この手の記事というものは、「死ぬ死ぬと言っている奴ほど、死なないものなんだよ」では済まされないものを、あらかじめ含み持っているのではないだろうか。

つまり、そうした「自殺予告的な記事」を書く者も、読む者も、「死」というものに多かれ少なかれ惹かれているし、そうした記事は、すべての人をとは言わないが、ある種の傾向を持つ人を惹きつけるような「力」を持っているというくらいのことなら言えるだろう。

まただからこそ、こういう記事というのは、「良識的な社会」からは「忌避」され「隠蔽」の対象にもなりやすいのである。

『 IT社会の“タブー”に踏み込む!

自殺願望の書き込みは、公序良俗に反するのか――ある遺族から寄せられたメールをきっかけに、著者は“死への記述”が綴られた143のサイトを調査する。ネット上に蓄積された「苦悩のデジタル遺品」は、自殺の連鎖を招く単に“有害”なものなのか、それとも全く別の新しい価値があるのか。

膨大な記述を紐解き、投稿者や遺族など当事者たちの心情を追いながら、「ネットと自殺」という現代社会の難題に向き合った。』

(本書カバーの内容紹介文から)

本書著者の問題意識は、きわめてユニークなものである。なぜなら、それは「世間の常識」に、あえて疑義を呈するものだからだ。

インターネットが普及して以来、「世論の画一化」は自ずと進んだように、私には思われる。いや、正確には「画一化」ではなく「類型化」と言った方が正しかろう。

要は、「世論」が画一化して「ひとつになる」というのではなく、「いくつかの類型に分かれる」ということだ。

それぞれにニュアンスを変えながら色々な意見や考え方があるという「多様さ」ではなく、ネットの、いわゆる「フィルターバブル」や「サイバーカスケイド」などによって、例えば「右翼と左翼」「保守と革新」「賛成派と反対派」といった具合に、主に「2派二極」に分断されて、「中間層」が枯れていっているのではないか。

それはまるで「経済格差の拡大」にも似て、「中間層」が没落、ではないにしても、中間的な「曖昧さ」や「穏健さ」に止まり得なくなっているように、私には思えるのだ。

要は、「どっちか」に決めた方が「楽だ」というような、極端な社会になってきているようなのである。

その意味で、人々は「建前派と本音派」に二分されがちであり、「どっちも大事」というような立場は、左右の両派から挟み撃ちにされ、「不徹底だ」「優柔不断だ」と責められがちな社会となってきているのではないだろうか。

だから「自殺」ということも、「もちろん悪だ」という良識派と、「それも個人の勝手だ」という本音派に、二分されてしまう。

どちらが正しいのだろうかと「悩む」猶予が与えられず、ほとんどの人は、さっさと「どっちかに決め、そちらの党派に所属する」ことで「安心」し、初めて、そんな即成の「正義」を、自分のものとして振りかざせるようになる。

だが、無論これは「社会的な痴呆化」のひとつのかたちだと考えるべきだろう。

人が、様々な事情で思い悩み、その果てに自殺することを、良い悪いと、単純かつ簡単に決めつけてしまういうのは、明らかに、必要な慎重さを欠いた、一種の「決断主義」のようにしか見えない。

そんなわけで、特に日本の場合だと、テレビや新聞、あるいはネット上の公式的なコンテンツの多くは、当然のことながら「良識派」を演ずることになる。

その方が「結果責任」を問われなくて済むからであり、「無難な世渡り」だからだ。

そのため、「自殺」に関する文章なども、『自殺の連鎖を招く単に“有害”なもの』という「側面」があるとなると、他の側面はいっさい切り捨てて、そうした表現を禁じ、隠蔽することで、「一人でも多くの命を救うことに、我々も貢献しました」というような、偽善的な「正義漢づら」をしたがるのである。

だか、実のところそれは、単に責任を問われたくないだけの「保身」から出たものでしかない。

それなのに、大真面目に、しかも、どこか悲痛な表情さえ浮かべて「絶対に死んではいけません(死は絶対的な悪である)」などと訴えるのである。一一カメラが他へ向けられた瞬間、ガラリと表情を変えて大笑いできるとしてもである。

しかし、かく言う私自身も、長らく「自死は悪」派であった。

私の場合だとたぶん、どう考えても「自死(自殺)」は「敗北だろう」と、そのように考えていたからではないかと思う。

つまり、「敗北」が好ましいものではないに決まっている以上、「自死」もまた好ましいものではないはずで、だから「自死」は「悪」の一種だと、そう考えていたのだと思う。

しかし、自死者当人の「意志」や「事情」を抜きにして、「それは悪だ」と原理的かつ合理的に断ずることは、決して容易なことではない。

そうした「断罪」はしばしば、当人の「意志」や「事情」や「思想」といったものを全部ひっくるめて、頭から否定するに等しい、「価値観の押しつけ」にしか見えないからである。

だから、「自死(自殺)」を否定するには、それ相応のしっかりした「理論的根拠」が必要となるのだが、これがなかなか難しく、「これだ!」というほど決定的な根拠を見つけることが、私にはできなかった。

そして、そんな私が、「ひとまず」のものとして長らく論拠として頼ってきたのが、生命倫理学者で科学史家の小松美彦の理論であり、具体的には、その著書『死は共鳴する 脳死・臓器移植の深みへ』(勁草書房・1996年)や『脳死・臓器移植の本当の話』(PHP新書・2004年)などで語られた、小松の「自死批判」の思想であった。

簡単に言えばそれは、「人の死は周囲に波及して悪影響を及ぼすものだから、当人だけの問題ではない」ということになろう。つまり「死は共鳴する」ものだからこそ、「自死」は、個人の問題には還元され得ず、社会倫理的な問題として否定されなければならないものなのだ、というような考え方である。

『小松 美彦(こまつ よしひこ、1955年 - )は、日本の生命倫理学者、科学史家。東京大学客員教授。

専攻は科学史・科学論、生命倫理学、死生学。 人間の死生問題や、現代の科学技術の問題について、歴史縦断的・文理横断的に論じている。 また、死生と科学技術をめぐる倫理を批判的に考察しており、特に脳死臓器移植と安楽死・尊厳死に対する根本批判の最先鋒。 「生権力」の観点から論じることが多い。』

(Wikipedia「小松美彦」)

しかし、そんな私の「自死否定論」は、時間の経過とともに揺らいでいった。

その最初の大きな契機は、私が「心の師」と仰ぐ作家、故・大西巨人が、「自死」を必ずしも否定的なものとは捉えていないというのを、知ったことであった。

大西の「徹した思考」には、ただただ尊敬の念を抱き、その主張にはほとんど無条件に同感できたにも関わらず、「自死」(と、最晩年の「科学技術の不可逆性」)の問題については、私と大西の間には大きな逕庭があった。だからこそ、このことについては、軽々に答の出せない難問であり、かつ、かと言って放置しておくわけにもいかない重大問題だったのである。

そんなわけで、私は長年、「自死の問題」に対する自分なりの解答を見出しかねていたのだが、歳をとったということもあれば、人類に「絶望した」と言うよりは、「見切りをつけた=期待しなくなった」ということもあってだろう、要は「自分なりの正義や美意識を貫くのであれば、別に負けてもかまわない(結果を出せなくても良い)」と、そう考えるようになってきた。

つまり「敗北は、必ずしも悪ではない」と考えるようになってきたので、「自死」についても「事情によりけり」であり、千篇一律に「悪だと決めつける」ことの方が、むしろ無理のあることだと、そのように考えるようになってきたのである。

○ ○ ○

そんなわけで、私は「自死(自殺)」という問題に長らく興味を持ってきたから、本書にも興味を持った。

無論、あたまから「自殺はダメ!」的なものなら見向きもしなかっただろうが、本書の帯にある、

『自殺した人のアカウントは悪なのか?』

という問いに惹かれたのだ。

「自殺」が必ずしも「悪」ではないのだとしたら、自殺した人が、その想いを綴ったアカウントだって、必ずしも悪かろうはずがない。

だが、いまどきの「良識」は、「言論・表現の自由」よりも、人聞きの良い「自殺防止という大義名分」を優先させる傾向があるのではないか。

そのために「自殺者のアカウント(に残された文章)」は、新たな死を招き寄せる「不吉な存在」として忌避され、隠蔽されがちなのではないかと、そのように容易に推察された。

一一また、だからこそ、本書著者の古田祐介は、その「生者の専横」に抗って「死者の発言権」を擁護しようと、このような問題提起をしたのではないかと、私はそのように思ったのである。

実際、本書著者の古田雄介は、かなり「奇特」な人で、ある意味では「他者の死にとり憑かれた人」と呼んでもいいのではないかと思う。

私のような「哲学的な意味合い」において「自死の善悪」に興味を持つというタイプではなく、ストレートに「死者の言葉」に惹き寄せられ、魅せられた人のようなのである。

『私は子供の頃から何より死が怖かった。何より怖いからこそ、どんな娯楽や人生の目標よりも強く興味が湧いた。大学卒業後にゼネコンに就職したが、1年も経たずに辞表を出して葬儀社に転職したのは、とにかく死の現場に携わりたい自分に気づいたからだった。その後にライターに転職するが、性向は変わらない。それが現在につながっているはずなのに……。

故人が残した言葉には、商業や公共の福祉の物差しだけでは測れない凄みが宿ることがある。私がデジタル遺品の調査を始めたのも、故人が残したホームページやサイトが持つ独特の迫力に強く惹かれたためだ。』(P33〜34)

文中で『それが現在につながっているはずなのに……。』という言い方になっているのは、著者が、それくらい「死に惹かれている」人であるにも関わらず、ある時、自死者の遺族から、自死者の残したアカウントを消去するにはどうしたらいいのかという、手続き的な問題に関する相談メールが寄せられた際、著者はつい、あまり深く考えることもなく、その方法を教示してしまい、後にそのアカウントが消されている(正確には、アカウントのそのものではなく、中身の文章が消されていた)のを知って、初めて「これで、本当に良かったのか?」という疑問と後悔を持つようになった、という経緯からのものである。

「あれほど、死者の言葉の重みを知っていたはずの自分が、どうして安易に、その消し方を教えたりしてしまったのか」ということだったのだ。

そして、この「後悔」から、本書における「探究」が始まる。

遺族に限らず、世間一般が「自殺者の遺した言葉」をネット上から消そうとするのは、先の「遺族」が、

『娘の携帯電話にTwitterのアカウントが残っており、自殺を助長する書き込みを見かけましたので、Twitter社に削除依頼を出しましたが、なかなか削除されません。他に良い方法があれば教えていただけないでしょうか。

娘のTwitterには今もいいねがついています。公序良俗に反するこれらの投稿をいち早くなくしたいのです。』(P17)

と書いてきたその文面に刻まれた、『自殺を助長する』とか『公序良俗に反する』といった言葉に、その根拠を見て取ることができる。

つまり、そうした、いささか紋切り型の「良識的理解」の広範な存在のゆえに、「そういうものだ」と考えられているようなのだが、はたしてそうした考え方は「本当に正しいのか?」。一一著者はそこに、あらためて疑問を抱いたのだ。

そして、そのことを確かめるべく、自身がこれまでチェックしたりブックマーク登録したりしていた「143」のサイトの全文章を読み通すことかから、その「疑問」の対する探究を開始したのである。

下手をすれば、自分自身が「引きずり込まれる」かもしれない危険性を冒してでも、「しかし、それだけではないはずだ」という強い思いに支えられて、著者は、改めて「自死者たちの言葉」に向き合っていった。

一一本書は、そうした内容の本なのである。

そして、あえてここに「蛇足」しておくならば、こういう著者の問題意識は、完全に「畑違い」だとは言え、「批評」の問題とも直結してくると、私は思う。

たとえば、「本当のことをズバリと指摘する」といった「酷評」は、本当に「何かのためになるものなのか?」といった問題だ。

私がこの問題を考えるようになったきっかけは、もう30年以上前の話だが、個性派SF作家の式貴士が、その著書の特徴であった「長い長いあとがき」で、

「読者や批評家から感想や批評をいただくのは、作家としてありがたいことだとは重々承知している。だが、自分は心の弱い人間なので、批判的あるいは否定的な評価を読まされると、ただ落ち込むだけで、それで奮発することもなければ、それがきっかけで精進して、より良いものが書けるようになるということもない人間なのだ。だから、そんな自分に対しては、愛や好意に発するものだとしても、否定的な評価は、どうか聞かせないでほしい」

と、そういう趣旨の「痛々しい懇願」をしており、それを目にしたことだった。

だが、これを読まされた私は、

「当然、そういう人もいるだろう。欠点を指摘されたからといって、それでその欠点が改められるというほど、創作やその才能というのは、単純なものではないから、その作家にとっては、的確な批判的評価が、必ずしもプラスに働くとは限らず、時には致命傷を与えるものにもなるだろう。だから、式貴士の言葉は、真情から発せられたものとして、とてもよく理解できる。一一しかしながら、批評というものは、必ずしも批評対象のためだけに発せられるものではなく、それは、この世の現実に対して発せられる〝ノン〟でもあり、またその批評を読むのは、何も批評対象の当人ばかりではない。だから、やはり、真理を突いた酷評というものは、是非とも必要なのだ。その批評対象が、そんなものいらないと言おうが、死にたくなると言おうが、やはり必要なものなのだ。だから、私は、そうした事態を想定してもなお、厳しい批評を、書くべき時は書かねばならない」

と、そのように覚悟したのである。

この「批評」の問題も、私が長らく考えて続けてきた問題であり、こちらについては、ずいぶん前に、自分なりの解答を出し、その「覚悟」を持って、批評を書いてきた。

だが、いまや、「批評の世界」においても、すっかり「商業主義(資本主義リアリズム)」が蔓延ったために、出版業界においても「販促に貢献しない言葉などいらない」ということになってきている。

要は「批評の言葉」が、殺されかけているのであり、私はこうした世の傾向に、アマチュアながら抵抗しているのだ。

だから、「自死者の言葉」の「害悪」ばかりを問題にして、それを排除隠蔽しようとする、世の「効率主義」や安直な「実利主義」に抵抗する本書著者のスタンスは、私のスタンスと、基本的には同じものなのだと考える。

「時に人を殺すことのある言葉」だとしても、やはり「批評の言葉」が必要不可欠なものであるように、「自死者の言葉」にも、何らかの「肯定的な存在意義」があるのではないかと、私もそう考える。

実際、本書にも実例が示されているが、自死者の言葉は、生半可な小説家の言葉などよりも、よほど力を持っているのだ。本物の言葉が、そこにはあるのである。

言葉を消したところで、「死という現実」は、決して消えてなくなることはない。

だから、私たちは、その「リスク」を承知の上で、「自死者たちの言葉」に向き合うべきなのではないだろうか。

仮に、それに「引かれて」自死を選ぶ人が出たとしても、それは「止むを得ないこと」なのではないだろうか。

「リスク」を無視することで、「リスク」を増大させることだって必ずあるはずだし、それならば「知らずに死ぬよりは、知った上で死ぬ方がマシ」であり、「主体的な選択」だとも言えるのではないか。

最後は、個々が「現実というものの素顔」と向き合い、個々に判断するしかないし、それこそが「自分の生を生きる」ということなのではないだろう。

(2024年11月15日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○