夕木春央 『方舟』 : 神の裁きのごとき 絶対性

書評:夕木春央『方舟』(講談社)

本作は、昨年(2022年)度の「本格ミステリ」のベスト作品のひとつ、大雑把に言って「ベスト5」に入る作品だと言えるだろう。

各種ランキングの結果は、こんな感じである。

(1)「週刊文春ミステリーベスト10」第1位(文藝春秋)

(2)「MRC大賞2022」第1位(講談社)

(3)「本格ミステリ・ベスト10」第2位(原書房)

(4)「このミステリーがすごい! 」第4位(宝島社)

(5)「ミステリが読みたい!」第6位(早川書房)

(6)「ダ・ヴィンチ BOOK OF THE YEAR」第7位(KADOKAWA)

この結果を見て、「ちょっと微妙だな」と感じたあなたは、まったく正しい。

どうして、このような感じに評価がバラけるのかは、相応の理由がある。

私が以下に語りたいのは、その点であると言えるだろう。

まず、上の6つの「年間ベスト・ミステリー」ランキングの中で、比較的「中立的な立場」で投票が行われやすいのは、(1)(4)(6)である。

(1)の版元は、ミステリー出版には、さほど重きをおいていない大手文芸出版社。その「雑誌」上での、恒例のお祭り企画であり、最も老舗のベスト投票で、投票者の幅も広い。

(4)の版元は、現在ではミステリー作品の出版をしているものの、もとはこのランキングムックで注目された、「文春ベスト10」に次ぐ老舗のランキングなので、比較的中立性が担保されていると見ていい。

(6)も「読書系雑誌」が主催するベスト投票で、版元もミステリー作品に特別強いというわけではない。

一方、

(2)は、「新本格ミステリ」ブームを主導した講談社主催の「会員制のミステリ愛好家クラブ」の投票であるため、自社作品の宣伝がどうしても多くなって、投票行動にも影響を与える。

(3)のランキングは、対象作品を「本格ミステリー」に限定しているため、「広義のミステリー作品」を対象とする他のランキングとは異質で、分母が小さくなるため、順位は相対的に高くなる。

(5)の版元も、ミステリ専門誌を刊行しているため、投票行動に影響が出やすい。

つまり、(2)や(3)で、本作が有利になるのは当然で、そこは差し引いて見なければならない。

だが、(1)での評価の高さは「注目すべき点」だと言えるだろう。ここに、なんらかの意味があると、私は見る。

平たく言えば、「身内びいき」の「下駄」補正を加えた場合、「週刊文春ミステリーベスト10」以外は、だいたい「5位」前後と見ていい。

では、「週刊文春ミステリーベスト10」において「例外的」に第1位であったというのは、どういうことなのか。一一ここが本書の「特徴」が表れた点だと、私は見ているのである。

他のランキングと「週刊文春ミステリーベスト10」の違いは、何であろうか。

それは、昔から言われるとおり「週刊文春ミステリーベスト10」は、「マニアックさが薄い」ということだ。

他のランキングの場合、投票者の多くが「ミステリ関係者」や「ミステリマニア」であるのに対し、老舗の「週刊文春ミステリーベスト10」では、投票者はそうしたミステリマニア系には限定されておらず、いわゆる著名人やミステリ系以外の人たちも多く含まれている。

その結果どうなるのかというと、他のランキングと比較してのことではあれ、「ミステリとしての出来よりも、小説としても面白さで評価されやすい」ということになる。

つまり、本作『方舟』は、「本格ミステリ」として「なかなか良く出来ている」というのは無論だが、しかし、それだけでは、ベスト1に選ばれるほどの作品ではなかった(「本格ミステリ」としての出来では、他にもっと優れた作品があった)のだが、「小説」として、他の「本格ミステリ」作品にはない魅力があった、ということなのだ。

○ ○ ○

本作『方舟』は、いわゆる「本格ミステリ」として「なかなかよく出来ている」というのは事実だとしても、それだけだったら「週刊文春ミステリーベスト10」の第1位にはなれなかった作品、なのだから、本作の「本格ミステリとしての出来」については、もはや縷説の必要はないと思う。

そうではなく、本作を評価する上で重要なのは、他の「本格ミステリ」作品にはない、その「文学性」で、語るべきはその点なのだ。

で、問題の、本作特有の「文学性」だが、これは、作品全体においてそれが表れているというような、いわゆる「文学的ミステリー」といったものではなく、最後の最後、最後のどんでん返しが終わった後に、初めて立ち現れるという性質の、特殊な「文学性」である。

だから、最後の最後までは、極めてオーソドックスな「本格ミステリ」であり、その点では、よほどのミステリマニアでないかぎり、いささか冗漫に感じられる部分があるかもしれない。

最後の謎解きも「よくまとまっている」という感じで、「驚くほど良く出来ている」というほどではなく、いわば「なるほどね」止まりだ。

だが、最後のどんでん返しの後に立ち現れる、いわく言いがたい「味わい」が、稀有な「文学性」を醸し出していて、たぶんその点が「ミステリマニア」色の比較的薄い投票者の多い「週刊文春ミステリーベスト10」では、特に高く評価されたのであろうし、私もそこをこそ、高く評価した。

そこだけで、本作は、単なる「よく出来た年間ベスト作品」ではなく、「長く記憶に残る作品」になり得ているのである。

では、その『いわく言いがたい「味わい」』とか『稀有な「文学性」』とは、どのようなものなのであろうか?

これはなかなか表現しづらいもので、本書の帯に刷られている15本もの推薦文でも、それを的確に指摘しているものはなかった。

それは、この「特徴」が表現しづらいものであるのと同時に、たぶん「ミステリマニア向け」の宣伝文句にはなりにくいと判断されたからであろう。

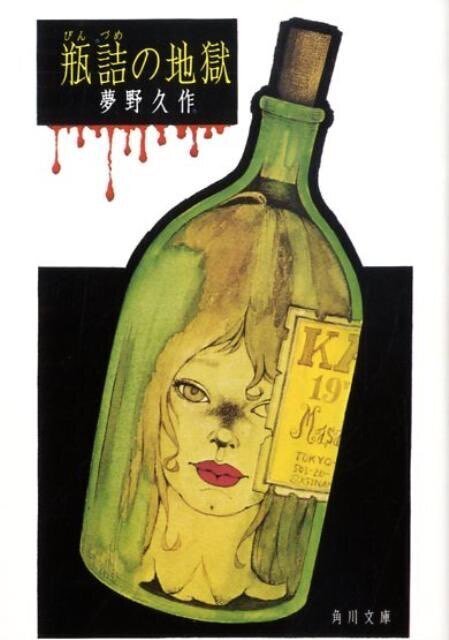

しかし、その部分を語らねば、このレビューを書いた意味がないので、あえて表現するなら、本作の最後の最後に立ち現れた魅力とは、言うなれば、夢野久作の名短編「瓶詰の地獄」のラストにも似た、「真っ暗な絶望の胸苦しさ」とでも言えようか。

「瓶詰の地獄」を読んだ人にしか伝わらない喩えで恐縮なのだが、本作のラストは、「瓶詰の地獄」のラストの「残酷な運命の裁き」的なものに酷似していて、単に「驚く」とか「感動する」とかいった類いの単純なものではない。

自身のそれまでの生き方が、丸ごと総括され断罪されて、頭から地獄に逆落としされるような、いわく言いがたい「暗く重い絶望感」を、本作は稀有に表現し得ているのである。一一そして、私はそれを「神の裁きのごとき絶対性」と表現したのだ。

言ってしまえば、本作程度の出来の「本格ミステリ」ならば、年に何作かは登場するだろう。だが、本作のような、「強く情動に訴えてくるラスト」を持つ作品は、そうそう現れるものではない。

そうした意味で、本作は、読者が「文学」に鈍い人でないかぎりは、「年間ベスト1」などというケチな肩書きにはおさらない、長く記憶に残る稀有な「傑作小説」なのだと言ってよい。

もはや、本作における「本格ミステリ」の部分は、長い長い「伏線」でしかないのである。

(2023年4月18日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・