#おすすめ本

『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』古賀史健著:ライター&編集者必読の「泣ける」実用書

すごい。内容がよすぎて、重要と思ったところに紙を挟んでいったら、ほぼ全ページになってしまったので、特によい箇所をここに書き出すこともできない(笑)。

と思ったら、本のAmazonページに版元が、「一読者として読み返したら、ほぼ全ページ付箋まみれになってしまいました(担当編集者)」と書いていて、同じだと思った(!)。これは宣伝文句だろうが、私の本書の読書体験によると真実だ。

タイトルもいいし(「

『うつ病九段 プロ棋士が将棋を失くした一年間』先崎学著:当事者がつづった、回復へのポイントがわかる本

プロ将棋棋士で、漫画『3月のライオン』監修も務め、忙しくしていた著者が、50歳を目前にうつ病にかかり、1年間の闘病を経て現役復帰した。その療養の日々をつづった手記。

兄が精神科医で、妻はプロ囲碁棋士という、身近に理解者がいる環境ではあったと言えるかもしれないが、病状は深刻だったようだ。

性欲の減退や、文章が読めなくなること、テレビで言っている内容も頭に入らなくなること、落語などの複雑な筋が追え

「人権」とは何か?『THIS IS JAPAN――英国保育士が見た日本』ブレイディみかこ著

イギリスで保育士として働き、日本で多くの著作がある著者が、2016年に4カ月、日本に滞在して、キャバクラの労働争議、デモ、保育園、貧困の現場などを取材したルポ。

人間に最後まで残るものが「人権」最も印象深かったのは、財力、言語能力、体力、コミュニケーション力、友人などがあるならそれらに頼って生きていけばいいが、それらがすべてなくなったときに、それでもまだ頼れるものとして残るのが人権なのだ、人権は

『ヨーロッパ・コーリング 地べたからのポリティカル・レポート』 ブレイディみかこ著:ブレグジット前夜のイギリスを活写したノンフィクション

インターネット記事として発表された文章をまとめた本。

少しだけ前のヨーロッパの政治・社会情勢を、イギリスのメディアで報道された内容や、イギリスで家族と共に暮らす著者の実体験に基づいて、伝える。

読んでいるうちに当時のことがよみがえってきて、現在の状況について少し考えた。

首相になる前のボリス・ジョンソン氏も登場する。本で書かれている当時も今も変わらないのは、スコットランドのニコラ・スタージョ

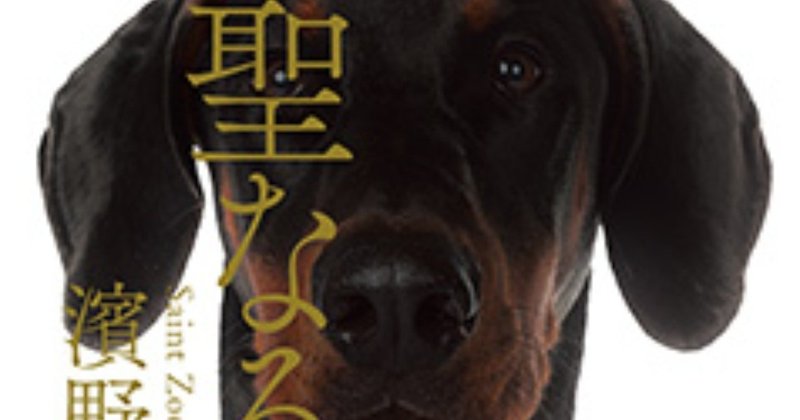

『聖なるズー』濱野ちひろ著:ドイツの動物性愛者団体に迫った開高健ノンフィクション賞受賞作

動物性愛(zoophilia)は、「精神疾患」とされることも「性的指向」とされることもある。小児性愛と同じように捉えられ、忌み嫌われることの方がおそらく多い。ヨーロッパ諸国を含む国々で、人間が動物と性的関係を持つことは、動物保護の観点から動物虐待と見なされ、違法だという。

しかし、ドイツでは、世界唯一の動物性愛者団体「ZETA(ゼータ)」が活動している。メンバーたちは、実名と顔をカミングアウトし

イギリスの中学生の視点から見る厄介で愉快な多様性社会『ぼくはイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ著

イギリス・ブライトン在住の著者が、芸術活動などを推進することで「底辺」を抜け出しつつある中学校(secondary school)に入学した息子やその同級生などに対する観察や、彼らとの付き合いを通して、時にハードだが興味深いイギリス社会の、ある側面の縮図を書いた本。

息子は、小学校はカトリック系で、お上品でそれなりにお金のある家庭の子どもたちがいる学校に通っていた。非白人もそれなりにいる学校だっ