出久根達郎『佃島ふたり書房』 : 古き良き〈古本屋めぐり〉の思い出

書評:出久根達郎『佃島ふたり書房』(講談社文庫)

これは「古き良き時代の物語」である。

いや、準高齢者の私の感覚からすれば、つい最近「古き良き時代」になってしまった時代の、古本屋の物語だと言ってもいい。

私もそれなりの古本コレクターと言うか、いわゆる「初版本コレクター」というやつだったが、今どき「初版本」という言葉を、あまり耳にしなくなったのは、私が古本屋通いをしなくなってしまったからだろうか。いや、そんなことはあるまい。今や、ネットで全国の古本屋の在庫本が一瞬で検索できるようになったので、初版本のありがたさも薄れてしまったのだ。ヴァルター・ベンヤミン風に言えば、初版本の「アウラ(オーラ)」が失われてしまったのである。

もともと「初版本(初版第一刷本)」と「初版増刷本」あるいは「新版本」との間に、内容的な違いはない。誤植等の訂正を考えれば、増刷分の方が内容的には優れている。しかし問題は、「内容の優劣」ではなく、「初めて世に出たかたちの本」というところにある。その「物語性」にあるのだ。

この版で初めてこの作品は、一つの独立した「本」として世に出たのだというところに、初版本コレクターの「夢」がある。また、いくら売れて増刷したとしても、「初版第一刷」本の数(冊数)が増えるわけではないので、ありがたみが目減りすることはほとんどないと思える。だから「初版本(初版第一刷本)」はありがたい。あくまでも、初版本コレクターの「主観的感情」や「思い」や「幻想」において、それはありがたいのだ。

ところが、そのありがたみが、ネット検索の発達によって失われてしまった。店に行ってみるまでは、棚をじかに見るまでは、そこにあるのか無いのかがわからない、その「一期一会」性において、初版本は、あるいは稀覯本などの「探求書」は、「埋もれた宝物」としてのオーラを放っていたのである。それがもう、永遠に失われてしまったのだ。

○ ○ ○

本書『佃島ふたり書房』は、出久根達郎の第108回直木賞受賞作である。

出久根はもともと古本屋であり、面白いエッセイの書ける古本屋のオヤジとして、古本好きの間ではすでに知られた存在であったが、その出久根が満を持して発表した長編小説『佃島ふたり書房』が、見事に直木賞を受賞し、出久根は本格的に作家の道を歩むことになる。

(佃島の街並み)

多くの「初版本・稀覯本コレクター」たちは、当然のことながら、そうした「古本ネタ」を扱った出久根のエッセイ集を楽しんだ。

『古本綺譚』(1985)、『古書彷徨』(1987)、『猫の縁談』(1989)、『古書法楽』(1990)、『無明の蝶』(1990)、『本のお口よごしですが』(1991)、『漱石を売る』(1992)といったエッセイ集で、『本のお口よごしですが』は講談社エッセイ賞を受賞している。ちなみに、本書『佃島ふたり書房』の刊行は、1993年である。

私も『古本綺譚』『猫の縁談』『本のお口よごしですが』は所蔵しているが、いまだに読んでいない。古本ネタなのだから興味がないわけではないのだが、もともと「古本ネタ」の本というものには、いまひとつ触手が動かない。なぜかと言えば「自閉的」な印象があるからだ。

私は昔から、特定ジャンルに閉じこもる人というのが、好きではなかった。研究者ならいざ知らず、趣味の人が、わざわざ特定ジャンルに引きこもるというのは、どこか「専門家気取り」を感じさせて、嫌だったのだ。

ミステリしか読まないミステリマニア、SFしか読まないSFマニア、純文学しか読まない純文学マニアといった人たちが好きではなかった。世の中には、いろんなジャンルでそれぞれに「名作」と呼ばれる作品がたくさんあるのに、どうしてそうした作品を読まないで、わざわざ狭いジャンルに限定し、「未訳作品」や「B級作品」や「周辺書」を読んだりするのか。

そこには「私はここまで徹底しているぞ」という「他人向けの自己顕示」の鼻持ちならなさが感じられ、それは読書家・鑑賞者の態度として「不純」であり「けち臭い」と感じられたのだ。

だから、どんなジャンルであれ、「内向き」であり「自閉的」なものはあまり好きではなかったし、だからこそ「古本マニア向けエッセイ本」というのには、いまいち触手が動かなかった。そんな本を読む暇があれば、他に読むべき名作小説が、いろんなジャンルで国内外に山ほどあったからである。

そんなわけで、出久根のエッセイ集も「読めば面白いだろう」と思って買いはしたものの、どうしても後回しになってしまい、今に至っているのである。そしてきっと、死ぬまで読めないのではないかとも思う。

そうしたことから、最初に読むのは、出久根の「小説」であり、かつ代表作の『佃島ふたり書房』となった。

とは言え、刊行後すぐに読まなかったのは、「初版本(初版第一刷)」が手に入らなかったからである。この本は「古本」を扱っているということもあって、直木賞受賞作の中でも「初版本コレクター」に人気のある作品であり、おのずと古書価も高かった。

一方、私のコレクションは、主に「ミステリ」や「幻想文学」だったので、まだ読んでおらず、どの程度の出来だかわからない本作の初版本に、大枚を叩く気にはならなかった。だから、定価よりちょっと高いくらいで手に入ったなら、その時には読んでみようと考えていたら、今になった。

結果として「定価よりちょっと高いくらい」ではなかったが、先日、古本目録で本作の「初版識語署名入り本」を、わりと安く入手したので、さらに読むための文庫本をブックオフオンラインで安く買って、そっちで読んだのである。

で、結論から言えば、本作は、私の好みの作品ではなかった。もちろん「悪い」「不出来」だというのではなく、あくまでも私の「趣味」ではなかったのだ。どこがかと言えば、本作が「古き良き世話もの」「人情もの」だった点である。

私は「古き良き世話もの」「人情もの」には興味がなく、そうした傾向の作品はほとんど敬遠してきた。いくつか読んで、合わないとわかっていたからこそ避けてきたのだが、本作はまさにそういう「古き良き叙情性の香る世話ものであり人情もの」だったのだ。

(佃島の街並み)

だから、その点については、私に語る言葉はないのだが、それでも、好きな「古本屋」を扱った本なので、そちらで感じることがなかったわけではない。例えば、こんな部分が響いた。

『少なくとも古本屋というのは、普通のあきないと造りが違うよ。違うことをやろうと思えば出来る商売だよ。お前は目先のもうけだけを捕えて、いやしいとさげすんでいるんだよ。』(P127)

もちろん、今でも志を持って古本屋をやっている人は少なくない。しかし、そういう人が報われているようには、まったく見えない。そもそもネット全盛のこの時代には「店売り」は流行らない。わざわざ店まで行かなくても、棚を見るまでもなく、その古本屋がどんな本を持っているのか、検索すれば大抵はわかるし、わかれば通販で買えばいい。たった1冊のために、時間と運賃をかけて、あるか無いかもわからない本のために、遠方の古本屋まで足を運ぼうなどという酔狂かつ暇な人は、今やほとんどいなくなってしまったから、たいがいの本屋は「店売り」と同時に「ネット通販」もやっている。やらなくては、商売として保たないのだ。

だから昨今は「無店舗」の古本屋が増えた。商売としては、その方が効率的だろう。店を持てば、家賃や光熱費もかかるし、店番も必要だ。にもかかわらず、ほとんど客は来なくて、主たる売り上げはネット通販だとなれば、面白くはなくても「無店舗」という選択はいたしかたない。

しかし、「通販」だけでは、いかにも味気ない。古本屋の醍醐味とは、客の側からすれば「一期一会」の本の出会いだが、店の側からすれば、面白いお客との一期一会にあっただろう。魅力的なお客も、塩を撒いたお客も含めて、そこには本をめぐる人間ドラマがあった。だが、「ネット通販」では、それがほとんどないのである。

『「金がないために、みすみす見逃した本もある。どうせまた会うさと独りぎめして買わなかったら、それきり二度とお目にかからぬ本もある。悔いを残した本は数えきれないほどあるが、もうこの年では、再会といってその中のせいぜい数冊がいいところでしょう。年は取りたくないですな」

お互い、なんだか、しんみりとしてしまった。』(P340~341)

私も若い頃には、こんな経験を何度かした。しかし、ある程度の年季を経れば、こんなヌルいことはしなかった。

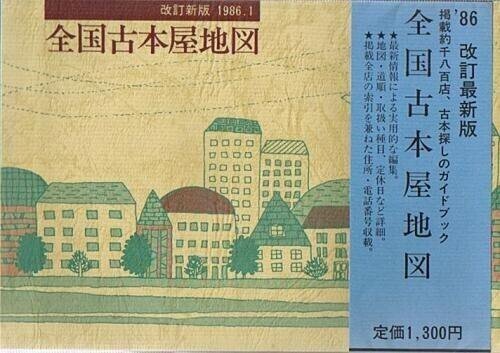

二十代から三十代にかけては、古本好きの友人たちと車に乗り合わせて、他府県にまで足を延ばして古本屋めぐりをした。『全国古本屋地図』を片手に「ここからそっちに回って」とワイワイ言いながら、「お宝」との出会いを求めて、初めて行く地方の古本屋めぐりをした、生涯忘れられぬ、楽しい思い出だ。

だが、そうした古本屋めぐりの道半ばで資金が尽きた後に、どうしても欲しい本があったら、どうしただろうか。もちろん同行の友人に金を借りただろうが、それも無ければ、古本屋のオヤジを拝み倒して「後で、送金するから、本を取り置いておいてくれ」と頼んだだろう。安易に「どうせまた会うさと独りぎめして買わなかった」なんて経験は、古本屋めぐりを始めた、ごく初期に限られたのである。

だが、ネット検索の登場によって、今やこんな珍道中も、ほとんど息の根を止められてしまった。

『 明日から、書物探しの旅に出よう。まだまだ勝負の場からおりるつもりはない。最後の最後に、どういう目が出るかわからぬが、死ぬまで「半」を張り続ける。それで、悔いはない。』(P342)

これももう、半ば以上「古き良き時代」の話である。

前にも書いたように、コレクターとしては、もはや「書物探しの旅」は、ネットの中で済んでしまう。逆に言えば、ネット上に出てこないものを探す労力をかけるほどのオーラを、「初版本・稀覯本」が保たなくなってしまった。

ネット検索すれば、欲しい本を全国のどの古本屋が持っているのかが一発でわかる。しかも値段もひと眼で比較できる。実物を手に取れないので、本の状態についてはいまいち確認しにくいが、それでも写真が掲載され、状態の説明もあり、状態の良し悪しが値付けにも反映されているから、状態の良いものを買いたければ、相応の金を払えば良いだけの話である。

しかし、こうして、いつでもネットに出ているということは、金さえ出す気があれば、よほどの稀覯本でもないかぎり、おおむね「いつでも買える」ということであり、それは「今ここで買う必要はない」ということだ。つまり「一期一会」ではないのである。

だから、オーラが失われた。たまたま立ち寄った古本屋の棚に、長年探していた本の「背」を見つけた時の、しびれるような感覚は、今や失われてしまったのだ。「ここで俺を待っていてくれたのか!」とでも言いたくなるような感動が、永遠に失われてしまったのである。

無論、埋もれた個人蔵書を掘り起こすという、古本屋の「書物探しの旅」は、まだ完全に失われたわけではないだろう。しかしそれも、昔ほどのものではなくなったと思う。

今や、「ヤフオク」や「メルカリ」などの存在を知って小知恵のついた素人が、ネット検索で「相場価格」を調べて、親の残した蔵書を処分できる時代なのだ。あるいは、せどりをして小銭を稼ぐ時代なのだ。

もう、古本屋の知識というものは、おおむね一般に開放されてしまっていて、中途半端な素人に、プロの古本屋が翻弄され、今や古本屋の世界でも、プロとアマチュアの境界が曖昧になってしまったのである。

だから、本作に描かれた世界は、もはや「古き良き時代の古本屋」の物語なのである。それは、私にとっても、ほんの30年ほど前の話にすぎない。若い人にとっては「昔話」なのかも知れないが、還暦前の私には、ほんのひと昔前のことのようにしか思えない。

しかし、こうした私の昔語りは、私が若い頃に年長者から聞かされた「戦争体験」と同じく、遠い昔の話でしかないのであろう。もはや『佃島ふたり書房』の世界と大差のない、昔話になってしまったのかも知れない。

初出:2021年6月14日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年7月10日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○