樋口毅宏 『さらば雑司ヶ谷』 : 「汚れっちまった悲しみ」のナルシシズム

書評:樋口毅宏『さらば雑司ヶ谷』(新潮文庫)

最初に、小説としての出来について書いておこう。

本作は「娯楽小説」であり、それなりに楽しく読める作品である。文庫版の帯に『小説界のタランティーノ現る!!』とあるとおりで、映画監督クエンティン・タランティーノの作品を小説にしたような作品だと思って、間違いはない。

だから、タランティーノの映画が好きなら、本作も楽しめるだろうし、そうでない人には「まあ、こんなものかな」といった程度の作品だということにもなろう。私は後者である。

私が本書を読んだ理由は、本書を小説として楽しむためではなく、あくまでも「作者がどういう人なのか」を知りたかったからであり、そのための「資料」として読んだと、そう言っても過言ではない。

そもそも私の場合、タランティーノの映画は、特に好きでも嫌いでもない一方、本書著者がタランティーノの大ファンであり、本書がその影響大な作品であることも、事前に知っていた。つまり、私好みの作品ではないことを承知の上で読んだのである。

どうして私が、本書の著者である「樋口毅宏」に、それほどの興味を持ったのか、その理由については、これまでに書いた樋口書のレビューで繰り返して説明しているから、ここでは繰り返さない。

興味のある方は、下のレビューを読んでいただきたいと思うが、ごく簡単に言えば、「樋口毅宏は、いまどき珍しい回収本『中野正彦の昭和九十二年』の作者だから」ということになろう。「よっぽどヤバいことを書いたに違いないが、どんなやつなんだろう?」と、そういう興味であった。

そんなわけで、すでに、著者の代表作と評されることもある長編小説『民宿雪国』と、長編エッセイの『タモリ論』の2冊を読んでいるわけだが、3冊目となる本書は、著者のデビュー作(小説)である。

○ ○ ○

そんなわけで、問題は、私が本作『さらば雑司ヶ谷』に「著者の、何を読み取ったか」ということになる。

周知のとおり、「処女作」には、著者の本質的な部分が表れやすい。そして本書もその例に漏れない作品であり、その点で本書は、私の興味を十分に満たしてくれた。樋口毅宏という人がどういう人なのかが、とてもよく表れた一書だったのである。

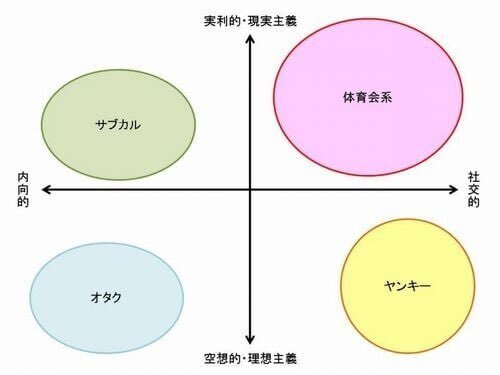

まず、表面的なことから言うと、樋口毅宏は、「映画」を中心とした「サブカルの人」だと言えよう。

前述の『タモリ論』でも書かれていることだが、樋口はもともと「大衆社会の風俗・文化」を扱った雑誌の編集者で、「映画」や「プロレス」関係の雑誌などに多大な影響を受けたりしてきた人だ。そのため、しばしば「サブカル」と対立的に並べ称される、いわゆる「オタク」の人ではない。

ちなみに私自身は、その「オタク」系の人間である。

また、「サブカルの人」である樋口は、それなりに知識があるとは言っても、決して「メイン・カルチャー」の人ではない。つまり、「文学」「芸術」「学問」といった、「権威」あるジャンルには、さほど詳しくはないようだ。

もしかすると「サブカルの人」らしく「反権威」から、そうなってしまうのかもしれないが、いずれにしろ「全方向で、全部知っている」人などいないので、これは何ら問題ではない。

ここで確認したいのは、樋口と私は、「文化」に関する本質的なところで「趣味が違う」ということである。だから、私が樋口の作品を心から楽しむことのできないのは当然のことだし、そこは重要な問題ではない、ということだ。

したがって、私が本書において問題とすべきは何かと言えば、それは樋口の「人」として部分であり、そこは私も樋口も同じだからである。

では、本書を読んで、私が理解できた、樋口の「人」としての「特性」とは何か。

一一それは「過度な純粋指向による、自己防衛的な神聖冒涜という倒錯への逃避」のようなものだとでも言えるであろう。

本書を読んでわかるのは、作者が「素直な倫理観」の持ち主であるにも関わらず、アンビバレントに「ひねくれたこと」を書く人だ、ということだ。

本作主人公は、もともとナイーブすぎるくらいに「まともな論理感」の持ち主なのだが、しかし、残酷な現実体験によって、むしろ反社会的で非人間的な行為も辞さない人間になっていく。

しかしながら、読者にはわかることだが、彼はその「性根」までは腐ってはしまわない。彼の心には「泥沼に咲く、一輪の蓮の花」のような「無垢な心」が生き続けている。

だからこそ、彼は主人公たり得るのだが、しかし、この設定に無理があるというのはハッキリしているし、その無理を無理と承知の上で、強引に押し通してしまうところが、「非文学」的に「マンガ」的であり、タランティーノ的なのだとも言えるだろう。

要は、自身の中の「自己矛盾」を突き詰めないで、適当なところで、無茶な行動によって「誤魔化してしまう」のである。つまり「行動による思考停止」だ。

で、そんな主人公には、作者自身が色濃く反映されていると見ていいと思う。

作者は「真面目」な人であり、その点で明らかに「純粋指向」があり「理想主義」的なのだが、しかし、この「過酷な現実」の前では、いかにも自分は非力で、自身の「純粋指向」や「理想主義」も無力でしかなく、その意味で「観念的」なものでしかないことを知っている。そうした意味で著者は、人間として「傷ついている」のである。一一だからこそ、「倒錯的」になってしまう。

つまり、「美しいもの」「純粋なもの」「綺麗なもの」とは、言い換えれば、ちょっと汚れただけでも、その価値を大きく損じてしまうものなのだ。美しいものであればあるほど、「傷もの」の「傷」は、気になって仕方がない(一種の「処女崇拝」である)。

ならば、それほど大切なものであればこそ、自分の手で、あらかじめ「傷もの」にしておく、「汚しておく」方が、他人に汚されるよりは、よほど精神衛生上よろしい、ということになる。

そんなわけで著者は、ナイーブな正義感を持っていた主人公を始め、主人公が好意を持っていた「純粋な存在」を、汚すか殺すか、してしまう。

この汚れきった世界では、彼らはもともとそのままで生きていけるような存在ではなく、むしろ適度に汚れることでこそ生きやすくなるはずなのだから、汚してやるか、キレイなまま殺すしかないのだ。

主人公は、幼い娘を誘拐され売り飛ばされた父親の依頼を受けて、その娘を取り返すべく、中国の暗黒社会に踏み込んでいくが、そこで逆に自分が、その暗黒社会に取り込まれてしまう。

バケモノのような暗黒社会のボスに捕らえられ、男色者であるその男に覚醒剤漬けにされて、何度も尻を犯されていくうちに、主人公はその男を自ら求めずにはいられない体に変えられ、すっかり倫理観も麻痺させられて、男の「子分兼愛人」となって男の仕事を手伝い、あろうことか、子供の人身売買にも関わり、子供を殺すことさえ、痛みを感じない人間にまで堕ちてしまう。

また、そんな彼の「心の人」であった、「誰にでも分け隔てなく心優しい女性」についても、その裏側に隠されていた「変態女」としての本性を暴かずにはいられない。

無論、「聖女」と「変態女」は決して矛盾するものではないのだけれど、一般的な意味においては、それは矛盾するものと感じられ、考えられており、本書著者もそういう「純潔指向(処女崇拝)」に囚われているから、わざわざ「大切なもの」の「傷」を、自ら暴かなければ気が済まないのである(一種の「カサブタ剥がし」だ)。

こうした読解に対して「主人公と著者を同一視するのは、読みとしてナイーブすぎやしないか」といった抗弁も可能だろう。だが、私はすでに、前期の長編エッセイにおいて、次のように指摘していた。

『樋口が、たけしやさんまについて、本書で語られるほどの「片思い妄想」を持っている(あらかじめ自然に持っていた)とは思えないのだが、それをもっともらしく書いたことが「不純」だと責める気はないのだ。

なぜなら、それも「小説家の芸のうち」だと思うし、何よりその「お世辞」については、樋口自身自覚していることでもあれば、より需要なポイントは、樋口が「自分は、本書で描かれたような、熱狂的かつ盲信的なファンでは、あり得ない(熱狂できない)」ということを自覚しており、そしてそのことを、自身「悲しんでる」というのが伝わってくるからである。

つまり、樋口毅宏という人は、「頭の悪い、信者の幸福」に、心底憧れているのである。

「ああいうふうになれれば幸せだろうな」と感じつつ、しかし、そうはなれない、自分の中の「醒めた目(批評性)」にも自覚的だから、つい「熱狂している演技」をしてしまい、「俺が、こんなバカだったらなあ」と、マゾヒスティックに自嘲しているのだと言えよう。

なぜ、そんな屈折した態度を採るのかといえば、それは「憧れたい自分」というのも決して「嘘」ではないからだし、その「嘘」ではない部分が、「愚かな弱さ」だというのも、自覚しているからである。

言い換えれば、樋口毅宏は、自分が憧れているような「強い人間」にはなりきれないことを知っているから、自嘲的に「へりくだってしまう」のである。「俺って所詮は、この程度のやつ」だと。』

『樋口毅宏という人は、「強い人」そのものなのではなく、「強い人に憧れているだけの弱い自分を、自覚している人」なのである。

言い換えれば、「憧れたいけれど、憧れているだけの自分を情けなくも弱い人間だと、そう自覚してしまう批評的な人」であり、そんな彼だからこそ、彼は、自身に強いて「強い行動」に出るのである。

樋口は、自然体でそれ(強気の行動)をやれるほどの強さは持っていないが、無理して、やって見せるくらいの、言い換えれば「憧れの強い人」を真似るくらいの「強い憧れ」なら持っているとは自負しているから、『中野正彦の昭和九十二年』といった少々ヤバそうなそうな作品を書いたり、強い人にしか書けなさそうな『民宿雪国』のような作品を書くこともできたというわけである。』

『私がタランティーノに見ていた「愛の深さと、どこか弱さを秘めたその攻撃性」を、樋口毅宏という作家も持っていたのであろう。

樋口は、タランティーノと同様、決して「暴力的」な人間ではないけれど、「強さ」に対する憧れがあり、その一方、自分は「強い人間」にはなれないという自覚もあるから、時に『ガイキチ』めいた「躁病的な笑い」としての「笑うしかないような、バランスを欠いた暴力表現」が出てくるのではないだろうか。

そう考えていくと、樋口毅宏も、クエンティン・タランティーノも、屈折の多い作家ではあるけれど、しかし、人としては、どこか気になる「健気さや可愛らしさ」を持っているように感じられて、私は、もう少しつきあってみようという気になっている。』

本作『さらば雑司ヶ谷』の主人公は、自らを「マゾヒスト」だと認めているが、無論これも、著者の自認を投影したものに他ならない。

つまり著者は、自身が憧れる「強い男」にはなりきれないことを自覚しており、自分の「弱さ」を知っているからこそ、「いっそ堕ちきって、楽になりたい」と思っているのだが、それもできないということも自覚しており、結局「強くもなければ、バカにもなれない、中途半端な自分」という「自己像」を、みずから殊更に演じ、書き続けるという「マゾヒスティックな態度」を採らざるを得ない。

また、それほどまでに「自覚的な」自分が「満更でもない」という自惚れの気持ちもあるから、著者は自身を「マゾヒスト」であると自認してもいる。

最早そこでは、「素顔(本性)」と「仮面」の区別がつかない「自己喪失」の中に、樋口毅宏は「逃避」して、そこに救いを見出しているのであろう、ということだ。

だが、こういう「自意識の迷宮」というのは、「近代文学」においては、むしろ古典的なテーマであり、今でこそ「新鮮」に見えるかもしれないが、決して十分に新しいものではない。

本作には、そうした「過去の文学」を超え出るための突き詰めが感じられず、ただ「逃避」に終わっているように私には感じられて、そこが少々不満なのだ。

無論、所詮は「サブカル」なんだから、それで良いという考え方もあるだろうが、私はそういう「差別主義者」ではないから、やはり「このままでは物足りない」という正直な感想を書きつけてしまう。

傑作と呼んで良い『民宿雪国』の主人公もそうであったが、樋口毅宏の小説の主人公は、多かれ少なかれ「自己欺瞞」的だ。

だが、作者自身が「自己欺瞞」的であっては、本物の小説は書けないのではないだろうか。

好きな先行作家へのオマージュを込めた作品が悪いとは言わないが、そうしたことは、それを明言するにしろしないにしろ、どんな作家にも多かれ少なかれあることにすぎない。

だから、樋口に求められるのは「オマージュを捧げる」こと(信者アピールをすること)ではなく、尊敬をもって、憧れの作家を超えていこうとする貪欲さであり、傍若無人さであろう。つまり「もっと強くあれ!」ということだ。

無論、これは簡単なことではないのだが、現状に甘んじて「所詮、私は変態です。サブカルです」というのは、「変態」にも「サブカル」にも失礼だ。

例えば、私であれば「俺は変態(または、オタク)だ。が、そんじょそこらの変態(または、オタク)じゃないぜ」という「不遜さ」がある。

樋口のように、へりくだって「マゾ的快感」に逃避するのではなく、嫌でも意地を張りとおさねばならないかたちに、自身を追い込んでいく。そうすれば、十全ではないにしろ、それなりのものを掴むことくらいなら、決して不可能ではないからである。

ともあれ、樋口には「小説家は、男子一生の仕事ではない」などと言わずに、ならば「小説家を超える小説を書く人間」になってほしい。それなら、小説家を廃業してもらっても、私個人は一向に構わないし、むしろ歓迎したいところだ。

なにしろ、かつて私は、デビュー後まもない新人作家をつかまえて「歴史に残る小説を一作でいいですから、書けるうちに一刻も早く書いてください。そうしたら、後は何を書いてもかまいません」などと、身も蓋もないことをお願いしたような人間なのである。

作家志望者が、一人1冊ずつ、大傑作を書くだけで、読む方は決して、読むものが無くて困ったりはしないからである。

(2023年2月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○