決定版「湯浅政明論」 : 『ユリイカ 2022年7月臨時増刊号 総特集・ 湯浅政明』 をめぐって

書評:『ユリイカ 2022年7月臨時増刊号 総特集・湯浅政明 ―『マインド・ゲーム』『四畳半神話大系』から『映像研には手を出すな! 』、そして『犬王』へ』(青土社)

先日、私なりの「湯浅政明論」たる「アンチ・ヒューマンな、絵の人」を「note」アップし、湯浅政明というクリエーターに対する私なりの「疑問」については、「一応の決着」はつけた。その上で、批評誌『ユリイカ』の「湯浅政明特集号」を読むことにした。

「湯浅政明論」が多く掲載されているであろう、本誌(本号)を先に読んでしまうと、いやでもそっちに引っ張られてしまうと、それを恐れたから、後回しにしたのである。

で、本誌を読んで、どうだったか? 感じたことは、主に2つある。

(1)収録の論考が、全体にパッとしない、ということ。

「なるほど、そうですね」という程度のものはあるけれど、目から鱗とか、膝を打つとか、読んでよかったというほどのものはなく、逆に「自分の専門領域の話に引きつけて、見かけ上のオリジナリティを出してみただけ」で、言っていること自体は、当たり前程度のものが少なくなかった。

本誌について、Amazonカスタマーレビューで、レビュアー「チャリ」氏が、『玉石混交』と評していたが、「玉」と呼ぶほどのものはなく、「及第作に駄作が混じる」というのが正確なところであろう。良く書けたもので80点くらいの感じで、そのあたりなら文句はないが、あまりにも「青土的」と言うか「制度的」とでも言うべき(駄洒落)、内容が無いわりには、「ジャーゴン」が乱舞してさえいれば、それだけで「評論らしい評論になっているでしょ?」みたいなものが多かった(特に、前半の論考)。

したがって、私は「チャリ」氏の酷評に、基本的には賛成で、特に氏が、飯田一史や渡邉大輔という「笠井潔の子分(限界研メンバー)」を名指しで批判しているのは、まったく正しかったと思う。

ただし、その「チャリ」氏自身も、ご自分で思っているほどの人ではない、ということは指摘しておいたほうがいいだろう。つまり、「チャリ」氏というのは、所詮は「粗探しの好きな、古いマニア体質の人」にすぎないということだ。

それは、「チャリ」氏の、プロの批評家たちに対する否定評価の根拠が、おおむね「知識の量」と「言葉遣いの正確さ」に限定されていることからも明らかだろう。

要は、「チャリ」氏の場合、ご自分の守備範囲に限って言えば、「なんでも評論家」たちよりも、ずっと詳しくて知識があり、かつ、自身には(評論家のような)「人とは違った、ユニークな解釈を提示しなければならない」という「縛り」もないから、語られている「人気作者」の側に立って、ただ、正確な言葉遣いをした上で、安易な冒険をする者を批判しておれば、それで済む、ということに過ぎないのである。

つまり「チャリ」氏は、「人気作家」の人気という「権威」の側に立って、その威光の下に「正統解釈」を語っている「教団の教学部長」みたいなものだと考えればいい。その場合、多くの「教祖信者」は、間違いなく彼の「無難なだけの見解」を支持してくれるのだ。

だが、その「無難なだけ解釈」とは、外部から見れば「批評性を欠いた、新しさのカケラもない、旧来権威に盲従しただけのもの」ということにしかならないのである。

ちなみに、「チャリ」氏も、次のように紹介しているとおり、

『恣意的な年譜(作成:飯田一史)については湯浅政明監督自身が

「ウソ年譜が広まるのは困るな」

「ある種の意図をもって編集するなら公正に揃えるべきだし、都合の良いところだけ出したり盛ったりするのはおかしい」

と苦言を呈している。』

と、湯浅監督は、Twitterで飯田一史の仕事を批判しているが、どこがどのように『ウソ』だと、具体的な説明をしたのだろうか? それともこれだけなのだろうか? だとするば、漠然としすぎていて、「信者」以外には、完全には納得できない部分が残る。

湯浅監督の上記のツイート(午後1:42 · 2022年6月7日)は、全文引用するなら、

『ウソ年譜が広まるのは困るな』

『ある種の意図をもって編集するなら公正に揃えるべきだし、都合の良いところだけ出したり盛ったりするのはおかしい

年譜だからね

特集という割に事実認識にも底が浅い』

となっており、言葉に厳格なはずの「チャリ」氏は、なぜか最後の部分だけを、省いている。

だが、むしろ問題は、この『特集という割に事実認識にも底が浅い』という部分なのだ。

つまり、年譜的「事実」なら「1つ」だが、その「解釈」としての『事実認識』というものは、当然のことながら「1つ」ではない。作品や事実の「解釈」は多様であり「正解か誤解かの、二者択一ではない」ということである。

故に、解釈として「優劣浅深」の違いがあるというのは、湯浅監督の言うとおりだし、じっさい、私も指摘したように、本誌本号には「薄っぺらな論文が多い」というのも事実だと同意するが、しかし、批評対象となった作品の作者(被批評当事者)が、「作品解釈者(批評家)」の「解釈」に対して公然と注文をつけて「自分が作品に込めたものは、もっと深い」と言いたいのであれば、それを具体的に説明する義務が発生するのではないか。なぜなら、作品の解釈は、「作者の占有」には服さないからである。

そして、その異論提示者としての責任義務を果たして、作者自身が「作品に込めた意図」を語った場合、今度は、作品鑑賞者の側から、その「作者の意図」が、本当に「他者に伝わるかたちで表現しきれていた」か「所詮は、作者の〝そのつもり〟にすぎないのか」が鋭く問われることになるのだが、湯浅監督には、その検証に耐えきる覚悟があって、あのツイートのような「作者の権威(特権的な立場)」を振りかざすがごとき「説明抜きの評価」を語ったのか、そこが問われることになる。

したがって、湯浅監督は、このツイートの後、必要な説明をしたのか、それとも「傲慢に」言いぱなしにしてしまったのか、そこは問われてしかるべきなのだ。世の中、なんでも「教祖様のおっしゃりとおり」と納得する「盲信者」ばかりではない、ということである。

次は、本誌を読んで感じたことの、二点目。

(2)本誌には、前記拙稿「湯浅政明論:アンチ・ヒューマンな、絵の人」を裏付ける情報が少なからずあって、拙論での「湯浅政明」解釈は、「間違いではない」ということが、ほぼ裏付けられた、ということ。

「湯浅政明論:アンチ・ヒューマンな、絵の人」を書いた段階では視聴・鑑賞できなかった作品に関する「情報」は、とても参考になった。その評論文自体が、特に優れているとは思わないが、「情報」としてありがたかった、ということである。

湯浅作品『ケモノヅメ』を論じた、増田展大の「非人間の食と性 「ケモノヅメ」の形態学的試論」は、湯浅政明における「食と性」という問題をクローズアップしている点で、とても参考になった。

そのあたりは、私の比較的苦手(興味が薄い)部分だからで、鑑賞した作品(『DEVILMAN crybaby』『きみと、波に乗れたら』『犬王』『夜明け告げるルーのうた』『マインド・ゲーム』『夜は短かし歩けよ乙女』)の内に、そうした重要ポイントを指摘することはできなかったからだ。

『 『ケモノヅメ』で前面に押し出されるのが「食」と「性」という二つの主題である。シリーズの要所ごとに、食人鬼と化した人間が理性を失った怪物として登場すると、真っ赤な血しぶきとともに他の人間をムシャムシャと咀嚼する凄惨な場面が頻繁に描き出される。全一三話の計九回では、アバンタイトルの映像が物語の本篇とは無関係に食人鬼の凶行を、もはや短編として成立するような質で繰り返し登場させてもいる一一これは劇中だけでは食人鬼のインパクトが欠けているための処理であったというが、「食べる」という主題を重視したことは監督みずからが指摘するところでもある。また「性」について言えば、第一話から俊彦と由香が赤裸々に体を重ねる場面を皮切りに、シリーズ中で二人は性行為を何度も繰り返している。そして何より、極めて華奢な彼女の体の一部、その口や手などの部位が、性的な興奮を覚えるたびに鋭い牙やツメに変身するという演出は、これら食と性という主題をまぎれもなく結びつけるものとなっている。』(P207)

この執拗な「食人鬼」描写から窺えるのは、私が「そこまでやる必要があったのか?」と感じた、『DEVILMAN crybaby』における「牧村太郎の母親喰い」という凄惨極まりないエピソードへの疑問(謎)を、端的に解く「事実」であろう。

私は、前記「湯浅政明論:アンチ・ヒューマンな、絵の人」で、次のように書いている。

『そう考えていくと、「太郎がデーモン族と合体したために母親を喰うことになり、まだ残っていた人間の心の部分において涙を流す」という残酷なシーンも、デーモン族になりきってしまえば、別に残酷でもなんでもない、ということになるのではないか。

つまり、生物種によっては、同族喰いもするし、肉親を喰う場合だってある。だが、それは、残酷なことでもなければ、非倫理的なものでもない。あくまでも、人間という生物種の特別な価値観からすれば、そのように感じられるというだけで、それは日本人が、牛や豚を食うのは平気でも、犬やイルカを食うことには抵抗があるというのと、所詮は同じことなのではないか。

したがって、湯浅監督の感覚としては「太郎の母親喰い」のシーンは、私が「ここまで描く必要があったのか?」と感じるほどのものではなかったのではないか、ということだ。

そこまで「えげつない」シーンとは思わず、あくまでも「人間から異類へと越境していく過程での、中間的な感情」の描写として、このシーンを描いたのではないか、という疑いである。』

まさに、そういうことだったのだ。

私が『ケモノヅメ』を鑑賞していたなら、この「解釈」に 、何の躊躇もなかっただろうし、

『これではまるで、湯浅政明監督自身が「異類」のようであり「非人間」のようではないかと、そう難じる方もいるだろう。だが、もしかすると、誰よりも湯浅監督自身が、そうであることを望んでいるからこそ、こうした作品が、成功したり失敗したりしながら作られるのではないかと、私は疑ってしまう。』

と、湯浅政明監督の「怪物」性を指摘したが、この結論も、もはや「疑い」で済ませる必要はなかっただろう。つまり、もはや湯浅監督は、「怪物」的な指向を持ったクリエーターだ、と言っていいのである。

繰り返しになって恐縮だが、もちろん、この「怪物」という形容は、湯浅監督を批判しているのでも貶めているのでもなく、その「作家としての特性」を指摘しているにすぎない。

実際「スプラッター映画」が好きな人が「犯罪者予備軍」だなどという発想が、幼稚すぎて論外であるように、仮に、湯浅監督が、このような「食と性」的なものの惹かれる人であり、少々「変態」的だとしても、それが「犯罪」を結果せず、「作品に昇華されている」分には、なにも恥じる必要のないものであるし、私自身、そういう意味では「変態」であると、自ら豪語しているような人間なのだから、湯浅監督の「変態性」を責める気など、まったく無いというのも、理の当然なのだ。

ただし、私と湯浅監督では、その「美意識に関連する性的指向」が、真逆に近いところがあって、そこで理解し難かったということはあろう。

私は「メタ・フィクションとマゾヒスト:サド、澁澤龍彦、中井英夫、大西巨人」というレビューの中でも論じているとおり、「知識人はマゾヒストである」と公言するくらいの「マゾヒスト」的な人間であり、それに比べれば、湯浅政明監督は「サディスト」的な指向のある人だと言えよう。

ちょうど、マルキ・ド・サドが「怪物的な作家」と評されてのと同じような意味で、湯浅監督も「怪物的な作家」なのだ。

したがって、私にはサドの「面白さ」が理解できなかったのと同様にように、湯浅監督の「サド的」な部分の「魅力」、つまり「太郎の母親喰い」のシーンなどを、「ここまで描く必要があったのか?」と「疑問」に思ったのも、結局のところ、湯浅監督にとっては、そうしたものが、私のようには「苦痛」でなどなかった、ということでしかなかった。湯浅監督自身は、そうした「食人シーン」を、『そこまで「えげつない」シーンとは思わず』に、むしろ喜々として描いたのだろう、ということである。

次に、参考になったのは、これも私の未鑑賞作品である『カイバ』を論じた、highlandの『SF作家としての湯浅政明 『カイバ』論』である。

この作品は、個人の「記憶(ゴースト)」がモジュール化されて、「容器(シェル)」的身体の乗り換えが可能になった世界での、一部エリートと賎民の「格差社会」を扱った未来SFであり、湯浅監督は、この作品で「記憶こそが、人間の本質なのか」という「データ還元主義」批判を行おうとしていたようだ。

次の引用(孫引き)は、アニメ雑誌編集者・小黒祐一郎との対談の一部として、highlandが同稿に引用している部分だ。

『小黒 「記憶」というテーマは、最初からあったんですか。

湯浅 最初からですね。尊厳死とかの問題で、人間がどこで死んだかを判断するのは、やっぱりその人自身を形作っている記憶が失われてしまった時なんだろうな、というのがあって、記憶がなければもうそれは別人で、その人は死んだという事になる。医学的にも脳のメカニズムがいろいろと解明されてきて、人間というものをすごく客観的に見られるようになった。「人間は遺伝子が乗るビークルである」みたいな事を言っている本も昔からある。だんだんと、人間をそれ自体には中身がないような、魂のない、単に反応するだけの機械のようなイメージが生まれてきた。それがすごく嫌だったんです。そういう事を、わりと面白おかしく、藤子・F・不二雄的な分かりやすい展開でやりながら、「記憶以上に人間を形作るものがある」みたいな雰囲気のオチをつけられないかなー、ということで始まったんです。

小黒 ああ、なるほど。むしろ、記憶=人間だとか、遺伝子が人間の本質だとか、そういう捉え方が嫌だった?

湯浅 まぁ、ホントはそれがいちばん大事なんですけどね。だけど、それ以上に何かほしい、っていう。単なるデータとして残る以上のものが、何かあってほしい。その理由づけをしたいと思って始めたんです。』(P218)

この部分に「湯浅政明の分かりにくさ」が、端的に表れている。

それは「自分個人の欲望と社会的な正論との矛盾。そのバランスを取って、両立させようとする葛藤」に発するものだ。

湯浅監督個人は、「食と性」的なところに強く惹かれる「怪物」性の強い人で、私がいうところの「異類」や「死の世界」に惹かれ、そちらの側に立っている人だ。

ところが、それと同時に、湯浅監督は「社会的常識」や「社会的正義・正論」といったものの価値をも認めており、それを否定しようとするのではなく、なんとか自分個人の「指向・嗜好」とバランスをとって「両立」させようとするのである。だが、この「2つの方向性」を、整合性を持って両立させることは、それこそ論理的には不可能である。

そして、その不可能なことをやろうとするから、作品としては、それが「魅力」になることもあれば、「失敗」に結果してしまうこともあるし、この対談でのコメントのように「分かりにくい話し方」になったりもするのである。

私が、拙論「湯浅政明論:アンチ・ヒューマンな、絵の人」の中で、

『前々から気になっていたことなのだが、湯浅監督がインタビューに応えて、非常に真っ当な回答をしていても、どこか「この人は、本音を語っていないのではないか?」という印象を受けることがあった。失礼を承知で言えば、その目がガラス玉のように無感情であり、本音を語る人の「熱」が、まったく窺えないのである。

無論、こういう一方的な見方は、湯浅監督自身には不本意なものであり「いや、私は正直に語っていますよ」と言うかもしれないのだが、それでも私は「それは、あなた自身が、あなたの本当の本音を自覚していないからではないか」と反論したくなるほどなのである(私は、ファンではあっても、信者ではないから、教祖絶賛崇拝の盲信はしない)。』

とまで書いた、湯浅監督の「どこかよそよそしい常識的正論」とは、まさに湯浅監督が、「自分個人の欲望」を押さえつけ、無理にでも「社会的な正論」を語っているからこそであり、監督自身にとっては不本意な見られ方であろうと、まさしく「心がこもっていない」ように見えてしまっていた、ということなのだ。

湯浅政明監督の「分かりにくさ(矛盾)」の説明はこれくらいにして、上の対談の分析に移ろう。

湯浅監督の言う『「人間は遺伝子が乗るビークルである」みたいな事を言っている本』というのは、無論、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』(原著1976年、翻訳1978年刊行)のことである。

この本で語られているのは「人間の本質は、遺伝子である」ということではなく、「生物の本質とは、遺伝子を伝達して生き延びることにあって、個々の生命体はそれを運ぶ乗り物である」といったことだ。つまり、「人間」や「個人」の問題ではなく(それを否定しているのではなく)、「生命」というものの本質を語った「仮説」だと言えるだろう。

一方『医学的にも脳のメカニズムがいろいろと解明されてきて、人間というものをすごく客観的に見られるようになった。』というのは、要は「脳科学」の進歩によって、「心」みたいな曖昧な概念は「実在のもの」ではない、と考えられるようになってきた、昨今の傾向を指すものである。

要は「心とは、霊魂的なものとして実在するのではなく、電気信号とそれによる化学物質の分泌による化学反応の結果としての、錯覚に過ぎない」というような考え方だ。

で、湯浅監督自身は、ここで「記憶」と「心」というものを混同的に語っているから、余計に分かりにくくなる。

なぜそうなるのかと言えば、それは湯浅監督にとっては、「記憶」という表現以上に、「心」とは「認めがたいもの(言葉)」だからに他ならない。

しかしその一方で、そうしたものが「大切」だということも「頭では認めている」から、仕方なく、半ば無意識に、「心」という言葉を避けて、「記憶」という「データ」的なものとして、妥協的に言い換え、すり替えて語っているのである。

つまり、小黒が『むしろ、記憶=人間だとか、遺伝子が人間の本質だとか、そういう捉え方が嫌だった』と的確に整理しているように、湯浅監督にとって、最も実感できる「人間」の人間たる部分とは、「食と性」に代表される、その「身体性」だったのである。

言い換えれば、当然のごとく、その中心性が認められている「心・精神・内面」主義が、嫌だった。

しかしながら、実際問題として、それ無しには済まされないから、半ば仕方なく『まぁ、ホントはそれがいちばん大事なんですけどね。』と認めはするものの、つい「心・精神・内面」といったものまで、言わば「身体化=物理化」して、「記憶(=データ)」と言い換えてしまったのである。

したがって、私の前記論文「湯浅政明論:アンチ・ヒューマンな、絵の人」での、次のような指摘は、おおむね当たっていたと言えるだろう。

『湯浅政明作品の「登場人物」を、もっともらしい「役割人物」ではあっても、「多面性」や、それゆえの「矛盾」や「厚み」や「奥行き」を持つ「人間」ではない一一という目で見ていけば、たしかに湯浅監督の描く人物には「厚みがない」とは思わないだろうか。

例えば、高畑勲監督が描く「人間」、出崎統監督が描く「人間」のような、「役割人格」からはみ出していく「人間的な厚み」が、そこには無いのではないか。

(中略)

ここ(※ インタビューでの「自身のヒーローについて」の湯浅監督のコメント)で注目して欲しいのは、湯浅監督のヒーローは「宮崎駿」「大友克洋」「キャラクターデザインと総作画監督の小島(崇史)」「美術監督の赤井(文尚)」と、すべて「絵の人」だという点である。

『理詰めの部分もありながら、そうではない部分で観客を圧倒している。こんなことができるんだって、憧れます。観客を引っ張っていく力がものすごいですよね。理屈もエンタテインメント性もあって、すべてをパワーで凌駕している。あれだけパワーのある人はいないですから」。』

という言い方は、湯浅監督が、「理詰めの部分」よりも「作品の画面にほとばしるパワー」を重視している、という事実を明らかにしており、「人間を見る目がすごい。洞察力が半端ではない」などという部分には、さして興味がない、というのが窺えよう。

だからこそ、「高畑勲」ではなく「宮崎駿」であり、「出崎統」でも「富野由悠季」でもなく、「大友克洋」であり「押井守」だ、ということになるのではないだろうか。』

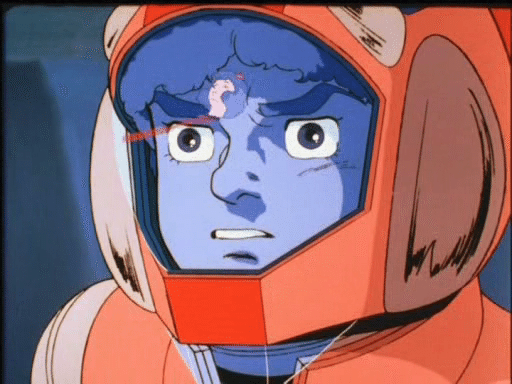

つまり、湯浅監督は、「人間を描く」「内面を描く」的なもの、「高畑勲」的あるいは「出崎統」的「富野由悠季」的な「人間観」、「心」を重視し、それが「人間の本質」だと言わんばかりの「人間観」であり「内面中心主義」が、嫌いだったのだ。

だが、公然と「非人間性」を肯定するわけにはいかなかった。「人間を殺して、何が悪い?」「人間を食うことが、なぜいけない?」とは、湯浅監督にとっては、生々し過ぎて、逆に口に出来なかったのだ。そうした「実感」を、「頭や口では、否定せざるを得なかった」のである。

しかしながら、これは湯浅監督の、思考的不器用さを示すものとも言えよう。

と言うのも、前記論文でも書いたように、私なら、そうしたことを、次のように公然と書くからだ。

『「太郎がデーモン族と合体したために母親を喰うことになり、まだ残っていた人間の心の部分において涙を流す」という残酷なシーンも、デーモン族になりきってしまえば、別に残酷でもなんでもない、ということになるのではないか。

つまり、生物種によっては、同族喰いもするし、肉親を喰う場合だってある。だが、それは、残酷なことでもなければ、非倫理的なものでもない。あくまでも、人間という生物種の特別な価値観からすれば、そのように感じられるというだけで、それは日本人が、牛や豚を食うのは平気でも、犬やイルカを食うことには抵抗があるというのと、所詮は同じことなのではないか。』

つまり、一一この宇宙には本来、善悪も美醜も存在しない。この宇宙に「意味」など無いのだ。だから「なぜ、この宇宙は生まれたのだろう?」という設問は、まったくの見当違いであり、この宇宙には「意味」など無い。人間に「何か意味があるように感じられる」のは、それは「生命体」が生き延びようとしていく(自己保存の)中で、必要に駆られて、進化的に身につけていった「作業的幻想」に過ぎず、それは実用的なものではあっても、それそのものには本来的な意味など無いのである。一一というような言い方のできないところが、湯浅監督の不器用なところでもあれば、「身体性=食と性」に生々しく縛られているが故の、弱さなのだ。私のように「観念的に相対化する」ことが容易にできない「身体的な重み」を、湯浅監督は、骨がらみで抱え込んでいるのである。

そして、このような、過剰に「骨がらみの身体性」に、十分に自覚的ではないところが、湯浅監督の「弱点」であるといっても良いだろう。

その実例が、拙論「湯浅政明論:アンチ・ヒューマンな、絵の人」で「弱点」として論じた、『きみと、波にのれたら』における「水の中に甦って、雛罌粟港(ひなげし みなと)」という存在の、「不気味さ」についての「認識不足」、だと言えるだろう。

つまり、湯浅監督にしてみれば、「水の中の雛罌粟港」もまた、立派な「存在」なのである。

「身体を失ってデータ化した存在」である『カイバ』の主人公が、「十全な存在ではないにしろ、それはそれで存在」として認められるべき、「異形」であり「異類」なのと、同じことなのだ。

人間を喰らうようになった『ケモノヅメ』の「食人鬼」も、『DEVILMAN crybaby』の「母親を喰らった牧村太郎」も、それは「十全な人間」ではないにしろ、それはそれで、立派に「存在」だということであり、「人間の心だけになった存在」と「人間の心を失った身体的存在=異形・異類・怪物」も、裏返しではあるけれども、共に「存在」として認めうるものとして対応しているのであり、何も「人間の心と体を併せ持つ存在」だけが、「存在と認められる存在」ではないのだ、という感覚的実感が、湯浅監督にはある。「怪物もまた、当たり前に存在である」という「直感的認識」が、湯浅監督にはあるのだ。

そして、この「認識」自体は、まったく正しい。

先の引用のとおり、

『「太郎がデーモン族と合体したために母親を喰うことになり、まだ残っていた人間の心の部分において涙を流す」という残酷なシーンも、デーモン族になりきってしまえば、別に残酷でもなんでもない、ということになるのではないか。

つまり、生物種によっては、同族喰いもするし、肉親を喰う場合だってある。だが、それは、残酷なことでもなければ、非倫理的なものでもない。あくまでも、人間という生物種の特別な価値観からすれば、そのように感じられるというだけで、それは日本人が、牛や豚を食うのは平気でも、犬やイルカを食うことには抵抗があるというのと、所詮は同じことなのではないか。』

ということである。

だが、論理的には正しくても、これは「普通の人=人間の心を持っていることが、当たり前だと感じている人」にしてみれば、決して「当たり前」でもなければ、その意味で「正しい認識」とは感じられない。

それは、端的に「変」であり「歪んでいる」「間違っている」としか感じられないものなのである。

ところが、そうした「普通の人」の感覚を、湯浅監督の方も十全に理解できないからこそ、コミュニケーションに齟齬が生じてしまう。

例えば、『マインド・ゲーム』の、いわゆる「前衛性」や「実験性」といったものは、湯浅監督にすれば、殊更に「前衛性」でもなければ「実験性」でもない。単に「面白い」「魅力的」なものでしかないのである。ところが、それが、一般には、理解されない。

理解してくれる人というのは、「一般の人」が、「変」であり「歪んでいる」「間違っている」としか感じられないものにこそ、その「非凡さ」において「面白い」「刺激的だ」と思うような、「反・普通」志向を持っている、一部の「奇特な人たち」に限られるのだ。

そして、湯浅監督のこうした「ディスコミュニケーション(コミュニケーションの齟齬)」は、制作スタッフ間でも、当然のごとく発生している。

つまり、湯浅監督は、自身が面白いものを伝えようと「言葉」を尽くすのだが、それがなかなか伝わらない。そこで仕方なく、ブツとしての録音録画資料を提供したり、自分でイメージイラストや絵コンテを描いて、「言葉」ではなく「具体的な形」で 、自己の意図を伝えるのである。

そして、この「言葉では伝わらない」というのは、「心=認識」の部分で齟齬がある、ということを示唆しており、「ブツとしての録音録画資料を提供したり、自分でイメージイラストや絵コンテを描いて」初めて伝わるというのは、湯浅監督特有の「認識」とは、「身体性」を与えられて初めて伝わる類いの、普通の人には「異質なもの」だった、ということなのだ。

だから、『犬王』のメインスタッフの少なからぬ人が「監督の言わんとするところが、よくわからなくて悩んだ」とか「まさか、そんなことを考えているとは思わなかった」とか「出来上がってみて、こんな絵になるとは想像もしなかった」というような「驚き」を表明している。

これは、端的に言って、湯浅監督の「言葉」は伝わりにくいし、誤解さやすいということだ。

だが、湯浅監督自身は、そのことに十分に自覚的だとは言えないだろう。

無論「どうして伝わらないんだろう。人にイメージを伝えるというのは大変だなあ」ぐらいのことは感じているから、手を替え品を替えて、自分のイメージを伝える努力をしているわけだが、自分の場合には「特に伝わりにくい」、というところまでは、たぶん理解していない。

なぜなら、湯浅監督の「意図やイメージ」が、他のスタッフに十全に伝わっていなかったとしても、最後は監督が「具体的なあれこれ」を示すだけではなく、自分の手を動かして、具体的に修正し、その結果が「素晴らしい作品(斬新非凡な表現)」になってしまうから、スタッフたちは「大変だったけど、結果としては良かった」と満足し、それなりに納得してくれ、大きな問題には発展しないないからである。

しかし、こうした、本質的な「ディスコミュニケーション」に気づいていた人も、無論いた。いたにはいたが、多くの人は「結果オーライ」で、それをあえて口にすることはしなかった。

だが、それでも例外的に、それ(本質的な違和感)を口にした人がいたのである。一一それは本誌で湯浅監督と対談を行っている、脚本家の野木亜紀子だ。

どうやら彼女は、自分の仕事に絶対の信念を持った骨太の人で、思ったことは遠慮なく口にして、仕事を進める人のようだ。

そのことを、湯浅監督は、対談の中で、インタビュアーの『最初の打ち合わせは、お互いにかなりお忙しい時期にされたんですよね。』という問いに対し、こう答えている。

『そうですね、脚本制作中は終始忙しかったです(笑)。竹内さん(※ プロデューサーの竹内文恵)と野木さんが本格的にやりとりをしているところに、僕はたまにちょっと口を出すという感じだったと思います。順調に進んでいれば何も言うことはないのですが、準備ができていないので、生半可な気持ちで意見を言うと、ぴしゃりと論破される。負けが込んでいて、野木さんの第一印象は「さすがに強いな!」という感じでした。』

(P73、対談「六〇〇年後の世界から」より)

そんな野木が、次のようなエピソードを紹介している。

『 犬王のキャラクターについては、細かくいうと若干揉めることはありました。湯浅さんが一度、犬王の性格をすごくポジティブなほうに振ったんです。でも私は犬王にはコンプレックスがあって、身体が異形であることへの鬱屈もあると思うから、それはどうか消さないでほしいと伝えました。得意げに宙返りをする動作的な勢いは消さないとして、でも俺は舞台には立てないんだと落ち込む姿も入れたい。じゃないと「平家の亡霊」に気付くきっかけが作れず、ストーリーの転換点にならないというのもあって。だけど湯浅さんのなかではもう動きのイメージが固まってしまっていたので、それを生かしながらどう苦悩を作っていくかという調整になりました。』(P75〜76)

私の「湯浅政明論」を読んでくれた人には、この「ディスコミュニケーション」に意味は、明らかすぎるほどに明らかだろう。

『奇形であった子供の頃、自由で幸せそうだった犬王は、徐々に「人間」に近づき、「この世」での成功を掴んでいくたびに「不自由」になり、特別に「美しいわけでもない素顔」を得ることになって、さらに自由も失ってしまったのではないだろうか』

つまり、野木は、湯浅監督を「普通の人」だと誤解して、まったく「反対方向」を向いていたのだ。

解説すれば、野木にとって犬王は、親の欲望の犠牲となって、醜い「異形」に生まれてしまった「可哀想な子」だったのである。そして、この理解は「普通の人」にとっては、ごく当たり前の感覚であろう。「そんな身体にされて、好きな舞台に立つことも許されないなんて、あまりにも残酷だよね、酷いよね」という、犬王への当たり前の「同情」があった。だから、犬王の「苦悩」を描かないなどということは、「人間を描く」という立場からすれば、考えられないことだったのである。

ところが、湯浅監督は、「普通の人間」の側に立っている人ではなく、「異形=異類=怪物」の側に「当たり前に立っている」人であり、それが「不幸」だとか「悲しい」とか「劣等感を持つべきもの」だなどとは感じていない人だった。

だから、子供の頃の犬王は、むしろ「人間という桎梏」から自由な「ハッピーな存在」だったのだ。だからこそ、それをそのまま表現しようとすれば「すごくポジティブ」ということになるのである。

つまり、野木は、この対談の段階においても、まだ湯浅政明という「異形」を 理解していなかった。単に「異形の側に肩入れをする優しい人」だと思い込んでいて、湯浅監督本人が「普通の人間」の「常識的感覚」が通用しない人だなどとは、思ってもみなかったのである。

だから、野木は、対談の最後で、こんな言葉を漏らしている。

『 映画全体のバランスのなかで、(※ その場その場ですべてを説明してしまわず、)後で(※ 観客が)理解できればいいところと、(※ 観客に、その場で)わからせたうえで(※ 観客を)乗せるように見せたほうがいいところがあって、そこ(※ のシーン)は前者だったので(※ 私も、それ以上はつっこまずに、退き下がりました)。でも私、湯浅さん(※ の作品)が(※ 多くの人から)「わからない」って言われるのって、そういう(※ 意図的に表現を抑制した、前者の場合の)わからなさではないんじゃないかと思う。湯浅さんてやはり(※ 計算して、抑制するとかしないとかいった、意図的な技巧とは)どこか違う次元にいる感じがします。私は脚本家だし基本的に言語の世界(※ つまり、人間的なロジック)で(※ 世界や作品を)見ているんですけど、湯浅さんは出力も入力もビジュアルで(※ あり、言語的なロジックではなく、身体的なロジックだった)、それ(※ 依存しているロジックの違い=世界の見方・見え方の本質的な違い)が(※ 作品の世界観の)擦り合わせ(※ 作業)に時間がかかった要因の一つなんじゃないかと。いままで湯浅さんのアニメに感じていた「何がどうなってこうなるんだ?」という部分は、(※ 湯浅さんの自覚としては)決して気をてらっているわけではなく、ナチュラルに出力されているもの(※ 自然に表現しているだけ)なんだなと思い知りました。制作後半の私の仕事は、どこまでも広がってしまう(※ 人間的世界認識から、どこまでも逃れ出ていこうとする)湯浅ワールドをなんとか抑えて、(※ 普通の人間にも)わかるものにするという作業になりましたね。』(P78)

ここまで「補足」すれば、野木が何を言っているかは、わかるはずだ。

野木はここでも、湯浅監督の「非人間的な身体的思考」というものを、完全には理解していないまでも、直感的に「この人は、本質的に、普通の人ではないんだ。だから、私のような普通の人間のロジックでは、完全に理解できないどころか、たぶん誤解してしまうのだ」ということに気づいている。「理解はできない」が、「肌で感じる」ものとしての「異質感」を、このような「人間の言葉」として、精一杯、表現して見せたのである。

○ ○ ○

このようなわけで、私の「湯浅政明論」は、間違っていなかったと、ここで確信できたし、湯浅監督を「異形・異類の側の人間」だと呼ぶに止まらず、監督本人が「異形」であり「異類」であり「怪物」だと表現したことは、まったく正しい評価であって、失礼でもなんでもなかったということを、確信した。

湯浅政明という人は、「変わった人」なのではない。

そうではなくて、「人間に見える人外」であり、その意味でそれは「天才」であり、天が与えた「異形性という恩寵」だったのである。

だから、湯浅監督は今後も、そうした「人外」性において、非凡な表現を生み出していくだろうし、その「人外」性ゆえの「ディスコミュニケーション」のせいで、失敗作を作ることもあるだろう。

だが、それはそれでいいのだ。

湯浅政明の「人外」性とは、「人間の欲望」によっても「消費されきらない」ところにこそ存在しているから、失敗作を作ることはあっても、「凡庸化することはない」ということだからである。

したがって、湯浅監督の「作品」が、人間が鑑賞するものとして、成功するか失敗するかは、その素材やスタッフとの「組み合わせ」や「兼ね合い」によって決まる、と言えるだろう。

それが、うまくいけば「非凡な傑作」となり、そこですれ違いを起こせば「わけのわからない、筋の通らない、変な失敗作」になってしまうという、それだけのことなのである。

はたして、これは喜ぶべきことなのではないだろうか。

(2022年7月22日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・