富野由悠季とジャン=リュック・ゴダール : ふたつの「ヌーヴェル・ヴァーグ」

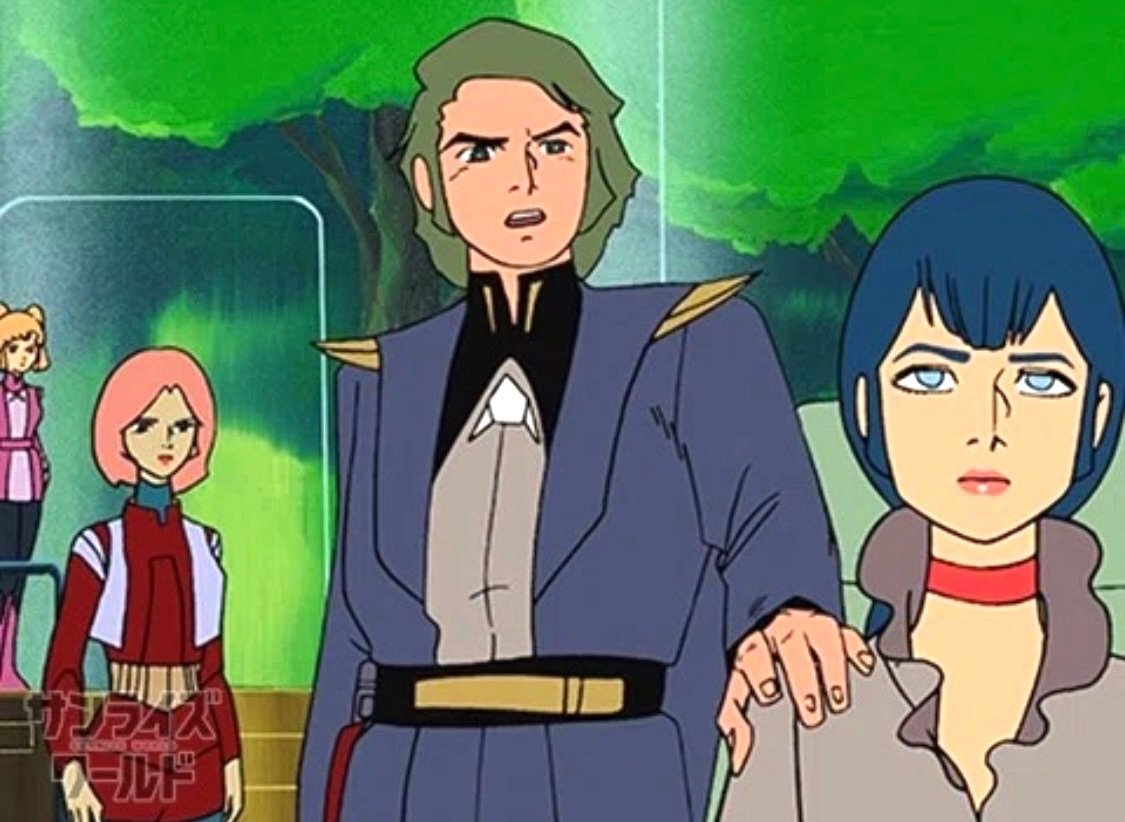

富野由悠季(富野喜幸)と言えば、もちろん今に続くアニメシリーズの第1作にしてオリジナル作品である『機動戦士ガンダム』(1979年)を作った、アニメ監督である。

『機動戦士ガンダム』の制作当時は、本名の「富野喜幸」を使って「監督」業をやっていたから、高校の2年生時にこの「ファースト・ガンダム」を視た私の場合は、いまだに本名の方に馴染みがあるし愛着もある。

また、『『機動戦士ガンダム』を作っていた頃には、本名の「富野喜幸」を使って「監督」業をやっていた』と、少々まわりくどく書いたのは、富野の場合、自身の監督作品ではない作品で、「各話演出」をしたり「脚本」を書いたり「絵コンテ」を切ったりした際には、それ以前から、いろいろなペンネームを使っていたからである。富野のアニメにおける経歴を紹介する場合に、単純に「富野喜幸から富野由悠季へ」とは表現しづらい部分もあったからだ。

一方、ジャン=リュック・ゴダールとは、映画ファンなら誰でも名前くらいは知っているはずだし、映画マニアなら名前を知っているだけではなく、どう評価するかは別にしても、その「特異な存在」性において、決して無視できない「フランス映画界におけるヌーヴェル・ヴァーグの巨匠」だと知っているはずだ。

私は、本稿の軸足を「日本のアニメ」の方においているから、上のような説明になるのだけれど、「映画」の方に軸足をおいて書いていたなら、本稿の出だしは「ジャン=リュック・ゴダールと言えば、もちろんフランス映画におけるヌーヴェル・ヴァーグの巨匠であり、ヌーヴェル・ヴァーグを代表する作品『勝手にしやがれ』を作って、映画の歴史を変えたシネアストである」とでも書いていただろう。

つまり、富野由悠季という人は、「日本のアニメ」界においては、もはやわざわざ紹介するまでもない「巨匠」であり、一方、先年亡くなったジャン=リュック・ゴダールの方は、「世界の(劇)映画界」においては、もはや伝説的とよい「巨匠」なのである。

しかし問題は、「日本のアニメファン」の多くはゴダールのことを知らないし、その一方、ゴダールを観るようなマニアックな「日本の映画ファン」は、富野由悠季のことをほとんど知らない。そもそも、ゴダールを観るような人は、アニメを下に見て軽視しているか、それなりの関心を持って見ているとしても、せいぜい「スタジオジブリ」の作品などであろう。逆にもマニアックな方に振れれば、東欧の芸術アニメなどなら見ても、「ロボットアニメ」なんてものを、大真面目に「鑑賞」したりはしないだろう。

つまり、両方にまたがる「ファン」という、私のような「例外」は、そうはいないと思うのだ。

だが、いずれにしろ、この一見「縁もゆかりもなさそうな」ふたりは、しかし決して無縁ではない。

少なくとも、富野由悠季の方は、ジャン=リュック・ゴダールのファンであり、その影響を受けている。

だが、前記のとおり「日本のアニメ」と「フランス映画(の、しかもヌーヴェル・ヴァーグ)」とは、一般には縁遠い存在だから、両者を関連させて論じる者は、ほとんどいないはずなのだ。

もちろん、富野由悠季は「1941年(昭和16年)」生まれであり、ジャン=リュック・ゴダールは「1930年」生まれで、11歳の年の差があるため、前述のおとり、その影響関係は、富野がゴダールの影響を受けた、という一方的なものである。

それに、そもそもゴダールの方は、その晩年にあっても、富野由悠季という日本のアニメ監督のことなど、まったく知らなかったであろうし、ゴダールという人は、「(実写)映画」というものの特性(現実を移し撮るという点)にこだわった人だから、「アニメ」という完全な「作りものの世界」には、ほとんど興味を持っていなかったようである。

したがって、ゴダールから見た富野由悠季ということは論じようもないのだけれど、両者に11歳の年の差があり、業界的あるいは国際的な認知度の格差もあってみれば、それも当然だったと言えるだろう。

もしもゴダールが、富野由悠季より11歳年下として生まれていたら、あるいは、両者の生まれが、もっと後だったら、状況はまったく違っていたかもしれないし、その意味で、影響関係も違っていたかもしれないと思う。

ともあれ、「仮定」の話はこれくらいにして、問題は「富野由悠季がジャン=リュック・ゴダールの影響を、強く受けている」という、ほとんど指摘されていない事実の方である。

じつのところ、私が両者を関連させて考えるようになったのは、つい最近のことであり、それまでは別々のものとして、それぞれに興味を持ってきて、それがごく最近「つながった」ということなのだ。

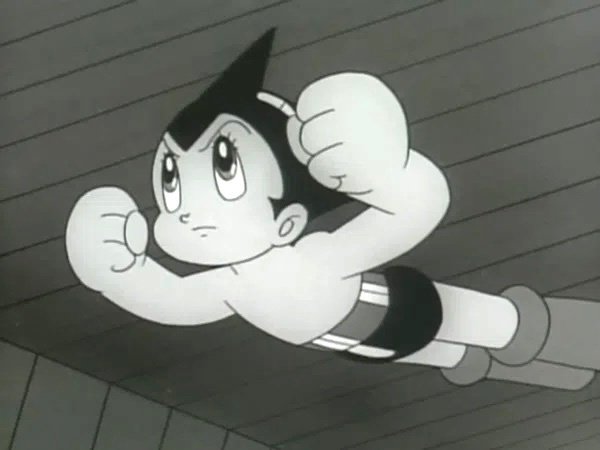

私は「1962年」生まれなのだが、その翌年に初のテレビアニメ『鉄腕アトム』(原作・手塚治虫)が始まっており、言うなれば私は、アニメを見て育ってきた、初の世代だと言えるだろう。

言い換えれば、それまでは「劇場用アニメ」か、テレビ放映されても、一回きりの「短編アニメ」しかなかったのであり、「浴びるようにアニメを見て育つ」という状況は、それ以前には、あり得なかった。

で、この初のテレビアニメ『鉄腕アトム』に、すでに富野由悠季は関わっていた。その頃、富野は「二十歳すぎ」だったのである。

だが、ここで考えて欲しいのは、私の世代が、初めての「浴びるようにアニメを見て育った」世代だったのだから、当然のことながら、富野由悠季自身は「アニメを見て育った」わけではない、という事実である。

昨今のアニメ監督なら、その多くは、私と同世代か、もしくは下なので、「浴びるようにアニメを見て育った世代」だと言えるだろう。つまり、アニメを見て「アニメを作りたい」と思って、アニメ業界に入ってきた人が、ほとんどなのである。

ところが、「アニメを見て育った世代ではなかった」富野由悠季らの世代は、では何を見て育ったのかといえば、それは「(実写の劇)映画」である。一一つまりここで、富野由悠季とジャン=リュック・ゴダールがつながってくる。

私が、両者の関係を初めて意識したのは、2022年の10月に、前月に亡くなったゴダールの追悼上映として、単館系映画館で上映されていたゴダールの代表作『勝手にしやがれ』(1959年)と『気狂いピエロ』(1965年)を見て、そのレビューを書くために、ネット検索をした際である。

富野由悠季が、「好きな映画」の中に、この『勝手にしやがれ』を挙げていたのだ。

富野由悠季は、ゴダールの『勝手にしやがれ』の「青春、犯罪、アクション、情事」といった側面に惹かれたようだが、この作品の公開時、富野が「18歳」という「青春」期にあったことを考えれば、その影響とは「理屈」ではなくて「共感」的な部分が大きかったというのは、想像に難くない。

私自身、最も影響を受けたアニメとは「中学から高校」までの多感な時期に視た作品であり、富野喜幸の『機動戦士ガンダム』もまた、間違いなくそうした作品のひとつだったのである。

つまり、富野由悠季にとってのジャン=リュック・ゴダールとは、私にとっての富野喜幸みたいなものだと言ってもよいのではないだろうか。

無論、私にとって、最も大切な「アニメ監督」は、出崎統であって、富野喜幸は3番目か4番目である(ナンバー2は、高畑勲だ)。

しかし、それは富野由悠季にとってのゴダールだって、たぶん似たような事情だっただろう。

事実、前記の『キネマ旬報』のアンケートへの回答では、たぶん順不同ではあれ、「好きな外国映画」として真っ先に挙げているのは、ジョン・フォード監督の『怒りの葡萄』で、その次がゴダールの『勝手にしやがれ』となっている。

つまり、富野由悠季が、ゴダールの『勝手にしやがれ』を熱愛し、そこから多大な影響を受けたのが事実だとしても、だからと言って、ゴダールだけが好きだ、というわけでもなければ、たぶん「ナンバー1」監督ということでもなかったのではないかと思う。

というのも、ゴダールは、年をとるにしたがって、その批評的抽象性を前面に出す作風を強めていった。平たく言えば、作品が難解になり、娯楽映画ファンには「理解不能な作品」を撮るようになっていったからだ。

そのため、富野がゴダールのこうした方向性や求心的でストイックな姿勢を、全面的に肯定していたとも支持していたとも、私には考えにくい。富野は、一方で、当たり前に「面白いアニメ」というものへのこだわりも持っていたからである。

が、そうした総論的な話は別にして、少なくとも「若い映画ファンであった富野喜幸」が、ゴダールの『勝手にしやがれ』に強い衝撃を受けて、のちに続く大きな影響を受けたというのは、ほぼ間違いないところであろう。

仮に、富野が、のちのゴダールの方向性に否定的であったとしても、それでも若い頃に受けた影響というのは、すでに血肉化もしており、消えてなくなるようなものではなかっだろうからである。

さて、ここで、ひとつ説明しておくと、当たり前のように書いてきた「ヌーヴェル・ヴァーグ」というのは、フランス語の日本語読みであり、英語読みすれば「ニュー・ウェーブ」である。つまり「新しい波」だ。

ゴダールとは、フランス映画において「新しい波」を起こした若き一団の代表選手であり、その象徴的な代表作が、映画界に「衝撃」を持ってむかえられた、「新しい表現に満ちた映画」である『勝手にしやがれ』だったのである。

ところがだ、富野由悠季が18歳の頃に見て、衝撃を受けた「新しい映画」である『勝手にしやがれ』も、今となっては、何が新しいのか、さっぱりわからない作品となってしまった。

無論それは、そうした「新しさ」が、後続の作家によって、真似され摂取され消化されたからであり、私の世代は、そうした、ゴダールを消化し切った後の作品ばかりを見ているため、今更ゴダールを見ても、特に驚くこともないのである。

だが、こうした「理解」は、ゴダールや「ヌーヴェル・ヴァーグ」について、この2年ほどの間に多少なりとも勉強したから言えることであって、初めてゴダールの『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』を見た際には、まったく了解不能だった。

2年前に私が初めてゴダールを見たのは、特に映画ファンでもない私でも、ゴダールの名前くらいは聞いたことがあり、それでも、その作品を1本も見たことがなかったからで、この追悼上映の機会に代表作が見られるのなら「ちょっと見てみるか」という、軽い気持ちからである。

いま思えば、この「有名監督」の作品を、私が1本も見たことがなかったのは、私が中学生になって、一人で映画を見に行けるようになった頃には、ゴダールの映画は、普通の映画館には掛からなかったし、ましてやテレビ放映されることもなかったからであろう。

ゴダールの初期作品は、マニアックな映画マニアが通う単館系の映画館(ミニシアター)か「名画座」のようなところでしか掛からなかった。だから、アニメファンであり、せいぜいハリウッドの新作SF映画くらいしか、映画館で見ることのなかった私には、そうしたマニアックな世界は、文字どおり縁もゆかりもなかったのである。

無論その頃には、まだホームビデオも普及していなかったから、当然、DVDもハードディスク録画機もなければ、サブスクリプションもなかった。

したがって、ジャン=リュック・ゴダール自身は「有名」だが、よほど意識して探さないかぎり、その作品を見る機会などなかったのである。

で、私は、定年を前にして、初めてゴダールを見てみることにした。それが2年前だ。

噂には聞く有名監督の代表作とは「どれほどすごい作品なのだろう?」という興味を持って、それなりに期待して見たのだが、これがさっぱり理解できなかった。

「これのどこが、面白いの? この人は、この映画で何がやりたかったの? さっぱりわからん」という結果だったのである。

しかし、そこで終わらなかったのが、さすがは私だと、そう自賛しても良いほどで、「しかし、あれだけ有名な映画監督なのだから、何かがあるのだろう。私にはわからない何かが」とそう思い、理解しようとする意思を放棄することはなかったのだ。

そこでひとまず、その時点での私に理解し得る範囲で、『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』をネタとして、ゴダールを論じてみた。言うなれば、私の最初の「ゴダール論」だ。

そしてその際、援用したのが、得意の「日本のアニメ」だったのである。

私は、この私なりの「最初のゴダール論」とも呼ぶべきレビューで、

・大隅正秋監督『ルパン三世』(テレビ第1シリーズ前半)

・出崎統監督『ベルサイユのばら』(テレビアニメ後半)

の2本を援用した。

ゴダールを論じるのに、どうして大隅正秋監督(1934年生)による『ルパン三世』を援用したのかといえば、一一周知のごとく、アニメ『ルパン三世』は、マンガ家モンキー・パンチの同名マンガを原作としたものであり、この原作マンガの元となった作品は、子供向け小説として名高い「怪盗ルパンもの」であり、そしてその著者は、フランス人作家モーリス・ルブランで、もちろん、物語の舞台もフランス(中心)だったから、というのが、ひとつ。

そして、より重要なポイントとしては、ゴダールの『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の主演俳優が、フランスの俳優ジャン=ポール・ベルモンドであり、大隅正秋によるアニメ版『ルパン三世』で、主人公ルパンの声を担当した声優が、ジャン=ポール・ベルモンドの日本での吹き替え担当でもあった、山田康雄だった点である。

つまり、ゴダールのこの2作と、大隅正秋の『ルパン三世』とは、「フランス」と「ジャン=ポール・ベルモンド」という二点において、ハッキリとつながりを見出すことができたのだ。

一方、出崎統監督(1943年生)の『ベルサイユのばら』は、どうなのかというと、これももちろん「フランス」ということである。それ以上のつながりをハッキリとは見出せなかったものの、どこか「フランス」という「お国柄」に、無視できないものを感じたのだ。

で、結論から言うと、この時点での、私の「ゴダール論」である、上のレビューは、いささか「力技」という印象の否めないものになっており、その自覚は私にもあった。

しかし、その時点で、考え得ることを考えることは重要だという意識があったので、ひとまず「考えられる範囲で考えて、書ける範囲で書いておいた」のである。

そして、ここで「富野由悠季とジャン=リュック・ゴダール」という本筋に話を戻すと、私は、前記のレビューを書くためのネット検索の過程で、富野がゴダールの『勝手にしやがれ』が好きだと回答している、前記のアンケートの存在を知り、「ふ〜ん、富野さんもゴダールが好きだったのか、ちょっと意外だな」と思い、その時はそれで、そのままスルーしてしまった。

ところが、「ゴダールの良さがよくわからない」という、言うなれば「ゴダールの謎」を追って、さらにゴダールの作品を鑑賞し、ゴダール関係の映画評論を読み、さらにゴダールの周辺作家の作品を見、ゴダール以前、つまり「ヌーヴェル・ヴァーグ」以前のフランス映画まで見るようになって、だんだんとゴダールという映画作家の輪郭が見えてきはじめた。

前述のとおり、私のように、「映画の教養」を持たなかった者が、今になって、いきなりゴダールを見ても、その「すごさ」がわからないのは、ゴダールが変えてしまった「映画の風景」について、「変えられる以前の風景」を知らなかったからである。

今の私たちの多くは、ゴダールが「変えてしまった風景」の中で育ってきたから、ゴダールの映画を見ても、それは「当たり前」のものとしか感じられない。それが「当然」なのだ。

しかし、富野由悠季のように、同時代に「ゴダール革命」に接した世代は、特に富野のような「映画マニア」は、当然のことながら「それ以前の映画」も見ており、その「ゴダールによって変えられる前の風景」をよく知っていたと言うか、それを「当たり前の風景」だと思ってきたのであり、それをゴダールという「天才的革命児」が、がらりと変えてしまう、同時代の現場に立ち会ったのだから、それは「衝撃的な体験」であり「あたらしい世界の開示体験」であったと、そう言えるのである。

つまり、富野喜幸が、ゴダールによって教えられたのは、「世界は変えられる」ということであり、富野にとっての『勝手にしやがれ』は、その実体験だったのである。

だからこそ、一一富野喜幸は、「日本のアニメ」を変えたのだ。

富野喜幸(富野由悠季)という人は、言うなれば「日本のアニメ界における、ヌーヴェル・ヴァーグ」だったのである。

具体的に言おう。

富野由悠季は、「日本のアニメ」の何を変えたのか?

一一それは、アニメを「子供のためのもの」という縛りから解放し、大人の鑑賞にも耐えるものを作ってもいいし、作れるのだということを、自作を持って示したのである。

しかも、ことさらに「大人向け」の作品でなどなくとも、たとえ形式的には幼稚だとされる「ロボットアニメ」であってさえ、それは可能だということを示したのだ。

そして、その具体的な表現が、「皆殺しの富野」と異名をとることになった、「主人公を含む、正義の側だって、死ぬこともある(いずれは、誰でも死ぬ)」という「リアリズム」である。

そして、もうひとつは「勧善懲悪の否定」。要は「正義に見える方が、いつだって正義だとは限らない」という「善悪構図の逆転」あるいは、より正確にいうと「善悪の相対性」という「リアリズム」である。例えて言えば、「人類の平和は、異星人の不幸かもしれない」といった、醒めた物の見方だ。

そして、こうしたことは、富野由悠季が「何もないところから生んだ」のではない。

まさに、ジャン=リュック・ゴダールが、「古いフランス映画=上品でヒューマニズム溢れるフランス映画」の定式を否定して、映画に「青春、犯罪、アクション、情事」などを持ち込んだ、その影響なのだ。

それまでの映画というのは、基本的に、「大人」を描くものであり、「勧善懲悪」の法則において、「犯罪や犯罪者」は否定的に描かれるものであった。

また、映画は「撮影所内のセット」で撮られるのが当たり前だったから、ゴダールのように、映画撮影用の巨大なカメラではなく、当時最新の小型化されたカメラを使って、「街頭」に出て撮るようなこともなく、そのため「アクション」と言っても、「撮影所の中で撮り得るもの」に限られていたのだ。だが、映画の撮影が、屋外に解放されることによって、「アクション」も「自由」なものとなり、より「リアル」なものとなったのである。

もちろん、「情事」の描き方についても、それまでの映画では、間接的に「美しく」撮っていたのだが、ゴダールらは、より「リアル」なそれを、率直に描いて見せた。

一一だから、ゴダールの『勝手にしやがれ』を見せられた多くの映画関係者は、「こんなことができるのか!」とか、「こんなのありなんだ!」とか、逆に「こんなもの、映画じゃない!」などと、それぞれに激しい反応を示したのであり、若い「映画マニア」であった富野喜幸が示した反応とは、もちろん前者の「肯定的」な反応だったのである。

だから、たぶん富野由悠季の場合は、本当なら「映画監督」になりたかったのであろう。

だが、富野が社会に出ようとしていた頃は、まだ日本の映画界の全盛期であり、のちに「黄金時代」とも呼ばれるようになった時代だったので、映画監督は、なりたいといってなれるようなものではなかった。

ゴダールら若い映画マニアたちが、フランス映画に「新しい波」を起こしていたその時代においても、日本では、まだまだ旧態然たる「徒弟制度的な撮影所システム」が健在であったから、自分が撮りたい映画を撮るという、そんな映画監督になるというとは、自分の努力だけでどうにかなるようなものではなかったのである。

まただからこそ、草創期に「日本のアニメ界」には、そうした「映画的な教養」を持った「映画マニア」たちが、多数流れ込んでもきたのだ。

本当は映画を撮りたいのだけれど、それは現実には不可能だから、それなら「漫画映画(アニメ)」でもやってみるか、という感じだったのではないだろうか。

つまり、当時は、今のアニメ業界のように、幼い頃からアニメやマンガに触れて、あるいは、そればかりに触れて育った人(オタク)たちの中から「アニメを作りたい」と「アニメ会社の門」を叩いた、といった人ばかりではなかったのだ。

言うなれば、近親異種の血が、少なからず流れ込んでいたのである。

だから、その世代のアニメ演出家は、「マンガ絵」が描けない人が少なくなかった。

映画は好きで、映画を撮りたいという気持ちはあったから、「絵コンテ」を切ることならできた。つまり、カット割りや構図などを指定するための絵コンテなら、やればやれたのだが、主人公の表情まで細かく具体的に描いて示すほどの「画力」は持っていない者もいたし、また、そこまではできなくても問題はなかった。なぜならそれは、アニメーター個々が、絵コンテから「演出意図」を汲み取って、各々が工夫をして表情や動きをつけるべきだと、そう考えられてもいたからである。

したがって、昔のアニメ演出家の絵コンテを見てみると、登場人物のアップのカットであっても、表情がわかる程度で、細かい描き込みはなく、それだけでは、登場人物のうちの誰なのかもわからないようなものも多々あった。しかし、それは「絵」にして細かく指定しなくても、「誰それ、苦痛に顔を歪める」等と文章で補足指定すれば、それで良かったのである。

くり返すが、それが「どのように苦しそうな表情」なのか、それを読み取って表現するのは、絵描きである原画家(アニメーター)の仕事であり、彼の腕の見せどころでもあったのだ。アニメーターとは、単に「絵が上手い人」なのではなく、さらに、演出意図をくみ取る「理解力」と、それを的確に絵にする「表現力」が求められた。

今のように、アニメーター出身の、絵の描ける演出家が、絵コンテで細かく表情や動きまで指定してしまうと、演出家としてはそれで安心だろうが、原画家としては、ある意味「個性が発揮できない」ので、表現者として「つまらない」ということにもなりかねないのである。

ともあれ、富野由悠季には「映画を作るつもりで、アニメを作っていた」というところはあったはずだ。

もちろん、あんまり勝手なことはできない。基本的に当時のテレビアニメは「子供向け」だったから、基本的には、その基本線に沿って作るしかないのだけれど、しかし、富野が本当にやりたかったことは、それ止まりではなかった。

だから、経験を積み、その演出手腕を評価されて、ついに作品の方向性についての決定権を持つ「監督」に抜擢されて、富野は、その「個性」を、初めて存分に発揮する機会を得た。

それこそが、手塚治虫の漫画を原作とした『海のトリトン』(1972年)だったのである。

『海のトリトン』の「新しさ」と言えば、必ず、最終回の「善悪構図の逆転」が指摘される。

当時、この作品を見ていた、私を含めた子供たちは、このラストを十分には理解できないながらも、何かすごいことがなされたのだということだけは感じたはずだし、ある種のショックを受けたはずだ。それまで、こんなアニメは、なかったからである。

しかし、この作品の「新しさ」は、決してこの「ラスト」に止まるものではない。

主人公のトリトン、そしてヒロインたる人魚のピピのキャラクター造形が、前例のないものだったのである。

トリトンは、それまでのアニメの主人公のような「強くて優しく明るい、熱血の正義漢」などではなく、「悩み苦しみ葛藤し、時には拗ねたり逃げだしたりするような、普通の少年」だった。また、ヒロインのピピも、ありきたりの「素直で可愛く、トリトンのことを優しく励ますような少女」ではなかった。ピピは、トリトン以上に、気難しくて自分勝手と呼んで良いほどの困った性格の少女であり、トリトンを困らさせては始終ケンカをし、それでまた怒ったり拗ねたり、行方不明になったあげく危機を招くなんてこともある、そんなキャラクターだったのである。

だから、『海のトリトン』を見ていた当時の幼い私は、トリトンもピピも、どっちもずいぶん「(アニメ)らしくない」キャラクターだと感じ、端的に言って「好感」は持てなかった。

ただ、敵方である「悪のポセイドン族」が「半人半獣」の「怪人」だから、それと戦う物語として、単純に楽しんでいただけなのである。また、だからこそ、最終回の「善悪構図の逆転」には、まさに不意打ちをくらわされることにもなったのだ。

そしてまた、そうした「演出意図」があったからこそ、アニメーター羽根章悦によるアニメ版『海のトリトン』のキャラクターデザインは、原作である手塚治虫の絵柄とはほど遠い、劇画寄りのものにもなっていたのである。

ともあれ、トリトンやピピのこうした、クセのある「性格」や「関係性」というのも、今となってみれば、それが何だったのかは、容易に理解できる。

つまり富野喜幸は、ゴダールが『勝手にしやがれ』で「無軌道な若者」という「リアル」を描いたのと同じように、少年や少女の「リアル」な姿を描こうとしたのだ。

そして、そんなトリトンが、のちに『機動戦士ガンダム』の主人公アムロ・レイにもなるわけなのである。

『機動戦士ガンダム』のように、ロボットの操縦を任された主人公の少年が、叱られて拗ねて、その任務を放り出して、逃げ出してしまうなどということは、それまでの「ロボットアニメ」では考えられないことだった。

同様に「男まさりに気の強い少女」ということでは、同じく『機動戦士ガンダム』の第1話で、自分勝手な少年カイ・シデンに平手打ちをくらわせて「あなた、それでも男ですか!」と叱りつけたセイラ・マスに、ピピの発展系としての、ひとつの成果を見ることもできるだろう。典型的な「美人」のメインキャラクターが、男性のメインキャラクターの一人に、平手打ちをくらわせて叱咤するなどということは、それまでのアニメでは考えられなかったことなのである。

それまでのアニメでは、脇役の女性キャラとは、主人公や周囲の人たちを優しく見守ったり励ましたりする役回りであり、たまに自分で戦おうとしても、逆に敵の手に落ちてしまい、かえって足手まといになることの多い、基本的には「か弱く、男性に守られるべき存在」という位置付けだったのである。

そして、旅を同じくするトリトンとピピの「ギスギスした関係」というのは、そのまま、のちの『伝説巨神イデオン』(1980年)を予示したものだとも言えるだろう。

あんなに、メインキャラ同士が「いがみ合う」ようなアニメは『イデオン』が初めてだと思っていたけれど、よく考えてみれば、それはすでに初監督作品である『海のトリトン』において描かれていたことだったのである

富野由悠季の二つ名である「皆殺しの富野」というのも、それだけを煽情的に取り上げてみても意味はない。

「皆殺しの富野」という二つ名を生み出す決定的な作品となったのは、富野喜幸の最初の「ロボットアニメ」である『無敵超人ザンボット3』だ。その最終回で、主人公の少年は、それまで共に戦ってきた仲間や家族の大半を失うことになるのだが、しかし、この「残酷なラスト」も、同作の中で、すでに予示されていたと考えていい。

これも、あまりにも有名となった、衝撃的な「人間爆弾」のエピソードである。

主人公の少年・神勝平は小学生であり、この作品には勝平のクラスメートが、レギュラーキャラクターとして何人か描かれ、敵である異星人バンドックとの命をかけた戦いとは別に、微笑ましい日常生活も描かれる。

勝平たち「神ファミリー」は、そんな「当たり前の人たちの平和な日常」を守るために、平和を脅かす悪の異星人であるバンドックと戦うのだ。

だが、バンドックは、そうした勝平たちの「弱点」に目をつけた。

つまり、勝平たちが守ろうとする「当たり前の人たち」を拉致して「人間爆弾」に改造すれば、その人間爆弾による攻撃には、勝平たちは手も足も出ないと気づいたのである。

そして、その魔の手は、勝平のクラスメートにまで伸びて、最終的には、勝平は、そのクラスメートを救うことができず、死なせてしまうことになるのである。

それまでは、単なる、にぎやかしの「脇役」だったはずの登場人物が、そして、当然、なんの罪もない平凡な脇役が、いきなり重い、重すぎる運命を背負わされ、そして無惨にも死んでいくのである。また、そのことによって、初めて「一人の人間としての存在感」を持ってしまうという、逆説的な「リアリズム」の残酷さ。

『無敵超人ザンボット3』が、そうした「一般人」まで犠牲になるという残酷さを、あえて強調的に描いた作品なのであれば、最終回で、主人公の勝平と共に闘う仲間や家族までが、「みんなの幸せな生活」を守るために死んでいくというのも、むしろ当然なことだったのであろう。最終回で、敵を倒し、正義の側はみんな生き残って「良かった良かった」で済まないというのは、むしろ当然のことだったのである。

また、だからこそ、この『無敵超人ザンボット3』の最終回では、多くの仲間が死ぬだけではなく、『海のトリトン』(1977年)と同様の「善悪構図の逆転」までがなされた。

主人公の勝平は、友や家族まで失い、傷だらけになって、それでも「みんなのため」に、侵略者の魔の手から「地球の平和を守るため」に戦った。一一けれども、その戦いは、単純な「善が悪を倒した」戦いだったのではなく、所詮は「立場を異にする者」同士の、生存を賭けた戦いだったという、残酷な事実までが示されるのである。

このように、富野由悠季が「日本のアニメ」にもたらしたものとは、単なる「皆殺し」のショッキングさでもなければ、「善悪構図の逆転」による意外性でもなかった。

そこに共通してあるのは、間違いなく「綺麗事では済まさない、リアリズム」なのである。

つまり、ゴダールが「ヒューマニズム溢れる上品なフランス映画」に「荒々しいリアリズム」を持ち込んだように、富野由悠季も「日本のアニメ」に「荒々しいリアリズム」を持ち込んだのだ。

だから、富野由悠季は「日本のアニメにおけるヌーヴェル・ヴァーグ」の「旗手」と呼んでいい人物でなのである。

また、富野がどうして、「日本のアニメにおけるヌーヴェル・ヴァーグの旗手」なのかと言えば、それはそうした傾向は「同時代」的なものとして、同時発生的に出てきたものであり、富野ひとりの話ではなかったからだ。

例えば、そうした「ヌーヴェル・ヴァーグ」の別のひとりが、マンガ家手塚治虫のアニメ制作会社「虫プロ」において、初めて本格的な「劇画調アニメ」である『あしたのジョー』(1970年)を作った、出崎統である。

この作品は、富野の『海のトリトン』の2年前の作品であり、また富野もこの作品に演出家として関わっている。

つまり、『あしたのジョー』のような「不良少年」を主人公としたような「劇画調リアル」な作品が作られ、それがヒットするのであれば、どうしてアニメに「リアルさ」が求められてはならないのだ、というのは、当然出てくる思いであろう。

まして、富野の場合は、ゴダールの『勝手にしやがれ』が「犯罪者である不良青年を、カッコよく描いていた」という、それまでの「良識」に反するリアリズムの衝撃を知っているのだから、そこから『海のトリトン』の「リアリズム」までは、あと一歩だったのだ。そしてその「一歩」とは、富野が「監督を任される」までの、あと一歩だったのである。

したがって、富野由悠季を「日本のアニメにおけるヌーヴェル・ヴァーグの旗手」と呼ぶのであれば、同時代の「新感覚の演出家」である出崎統も、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の一人に数えて然るべきである。

「新しい波」とは、たった一波のことではなく、それが繰り返し押し寄せることによって「潮目が変わる(変える)」現象を指すからである。

そして、さらに言えば、最初の『ルパン三世』の前半を監督した大隅正秋も、間違いなくゴダールの影響を受けていた、一人の「ヌーヴェル・ヴァーグ」だったはずだ。

大隅は、ゴダールの4つ下で、富野の7つ上ということになるから、当然、ゴダールのことを知っていてもおかしくはない。知っていれば、まさに「同世代の作家」なのである。

しかし、私は、大隅正秋という人が、最初の『ルパン三世』のような、あんな「アダルトかつ憂愁を湛えた作品」を作れたことに、長らく奇異の念を抱いていた。

と言うのも、大隅正秋という人の経歴を見ると、もとは「アニメ」の人ではなく、「人形劇団」を主宰していた人で、そこからアニメに転じた人であったからだ。

つまり、本来的に「子供のための作品」を指向した人なのではないかと思っていたから、その人が、あの誰にも真似のできない「アダルトかつ憂愁を湛えた作品」たる『ルパン三世』を作ったというのは、まるで真逆なことのように思えたのである。

だが、考えてみれば、原作のマンガである『ルパン三世』にしてからが、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の洗礼を受けた作品である可能性が高い。

つまり、作者であるモンキー・パンチ(1937年生)自身が、映画ファンであった蓋然性は極めて高いし、彼がゴダールの『勝手にしやがれ』の影響を受けた可能性だって十ニ分にある。

それどころか、彼の『ルパン三世』という「劇画」作品は、それまでの「日活無国籍映画」的な「劇画」ではなく、明らかに、もっと「西欧的な洗練」が持ち込まれた「劇画」であり、言うなれば『ルパン三世』とは、「日本の劇画のヌーヴェル・ヴァーグ」と呼んでも良いような作品だったのである(だから、どこかバタくさい)。

だとすればだ、そのマンガを原作とし、その「特異な新しさ」をアニメにも生かそうと考えた大隅正秋監督が、ゴダールの『勝手にしやがれ』を意識しないわけがない。実際、モンキー・パンチから大隅に対して、ゴダールの名が伝えられた可能性だってあろう。

また、大隅が「人形劇」出身だと言っても、それはまだテレビアニメが作られ始める少し前の人だったから『兄とともに人形劇団「神戸人形芸術劇場」を主宰。』(wiki)ということになったのかも知れないし、人形劇の方に進んだのは「兄」の存在も大きかったはずだ。

したがって、大隅が『本来的に「子供のための作品」を指向した人』だと決めつけるのは、早計に過ぎよう。いずれにしろ「ドラマ」を作ろうとする人なのであれば、映画くらいは見ているはずだ。

また、同時代・同世代の映画作家としてゴダールがいたのであれば、ゴダールの存在を意識した可能性は十分にあるし、『勝手にしやがれ』だって、たぶん見ているだろう。

だからこそ、モンキー・パンチからの要請など無くても、『ルパン三世』のアニメ化の話が来たときに、大隅の頭には「これはゴダールだ」という直感的理解が働いたのではないだろうか。

いま考えてみれば、先に紹介した、私の最初の「ゴダール論」で、大隅の『ルパン三世』を引き合いに出したのは、決して偶然ではないし、さらに言えば、「フランス」と「ジャン=ポール・ベルモンド」という共通点があったというだけのことでもない。

大隅正秋の『ルパン三世』には、明らかに『勝手にしやがれ』が響いていたのだ。

『勝手にしやがれ』の主人公は、犯罪者であり、彼は「惚れた女に裏切られて死ぬ」ことになる。

ここには明らかに、「峰不二子」という特異なキャラクターへと続く血筋が浮かんでくる。一一というのは、前述の「ゴダール論」にも書いたとおりである。

しかし、大隅の『ルパン三世』に存する独特の「憂愁」とは、ジャン=リュック・ゴダールさえ超えて、それ以前の「フランス映画」に漂っていたものではなかったかと、私はやっと気づいた。

「ゴダール以前のフランス映画」は決して単純に「人間肯定のヒューマニズムに溢れた作品」などではない。そこには、一抹の「苦さ」が、たしかに漂っている。

評論誌「カイエ・デュ・シネマ」集ったゴダールら若き映画評論家たち、つまり、後に、その映画実作において「ヌーヴェル・ヴァーグ」の中核をなすことになる「カイエ・デュ・シネマ」派が攻撃を加えた、「古いフランス映画の巨匠」たち。それを代表する、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の作品などは、決して残酷でもなければ、暗い物語でもないのに、どこか残酷なまでに人間を突き放した、「監督の目」を感じるさせることがある。

これはたぶん、フランスの歴史が持つ、ある種の「人間リアリズム」に発するところが大きいのではないだろうか。

真正面から批判するような野暮なことはことはしない。けれども、人間とは、最終的には信じきることのできない、不幸な存在だ、といった「諦観」のようなものが、どこかしら漂っており、その距離感が「優しさ」をまとって表れる。またそれが、「憂愁」として、感じられるのではないか。

そしてそうしたものは「ルパンと峰不二子の関係」にも表れていよう。

峰不二子は、永遠に「敵でも味方でもない他人」である。しかし、そんな「永遠の他人」だからこそ、愛し続けることのできる「運命の女(ファム・ファタール)」であり、だからこそ「魔性の女」なのではないだろうか。

そして、こうした「人間観」というのは、「人間とは、愛すべき存在である。しかし、他人はいつまでも他人であり、理解することなどできない」という「諦観」が、その裏側には貼りついており、それが、独特の「憂愁」を生んでいるのではないか。

大隅正秋の「憂愁のルパン」が、日本の子供たちは無論、大人にも理解されなかったために、『ルパン三世』という作品のシリーズ後半は、「東映動画」出身の高畑勲(1935年生)と宮崎駿(1941年生)に引き継がれ、まったく違った「明るく楽しい作品」になった。

無論、それはそれで素晴らしい作品ではあったのだが、明らかにそれは、「東映動画」の「子供向け劇場用長編アニメ」の流れを汲む、「子供に向けられた作品」であったというのは確かだろう。明らかにそこからは、「諦観」だの「憂愁」だのというものは失われていたのだ。

では、なぜそうなったのか?

それは、高畑勲にしろ宮崎駿にしろ、彼らが「闘士」だったからではないだろうか。

「東映動画」労組の先頭に立って闘った彼らは、「現状を変えられる」と信じた信念の人たちであり、それはとりも直さず「人間を信じる」という意志においてなされた、理想の追求だった。「この世の中は変えられる」と彼らは信じたのだ。

この「信念」が、正しいのか間違っているのか、それをここで論じることはしないが、しかし、いずれにしろそれが、フランス映画的な「諦観と憂愁」と正反対なものだったというのは、間違いのない事実である。

実際、高畑にしろ宮崎にしろ、彼らが「影響を受けた作品」を挙げる場合、アニメ作品はそう多くはなく、高畑は、フランスのアニメ作家ポール・グリモー(1905年生)の『やぶにらみの暴君』(1955年に日本公開)を挙げるくらいで、あとは日本映画を挙げることが多いし、宮崎の場合は、東映動画に入社後に見た、ロシアのアニメ作家レフ・アタマーノフ監督の『雪の女王』を挙げるほかは、それ以前に影響を受けたものとして、日本の手塚治虫や杉浦茂の漫画、あるいは、大学で専攻した児童文学ということになって、いずれにしろ両者ともに、富野由悠季のような「映画オタク」ということではなかったようである。

したがって、おおよそ同世代ではあっても、「(古い)フランス映画」をたくさん見ているわけでもなければ、ましてやゴダールら「ヌーヴェル・ヴァーグ」の映画作家の作品や、それ以降の、ハリウッドに象徴される「市場主義的」な娯楽映画を見たという形跡も薄い。

彼らは、戦闘的な左翼である以前に、まず「学歴エリート」らしく、教養的な側面では、基本「活字の人」だったのではないかと疑わせるところがあるのである。

まただからこそ、高畑勲や宮崎駿は、労働者の味方たる明確な「左翼運動家」であったにもかかわらず、「東映動画」の「子供向け路線」には、比較的従順だったのではないだろうか。なぜなら、「ソビエト共産主義」の理想にもまた、「子供には良いものを与えよう。そして、他人を思いやる立派な大人に育てよう(他人から搾取するような人間に育ててはいけない)」的な、いささか優等生的かつ教条主義的な「理想主義」であったから、その点では「東映動画」の路線に、ほとんど抵抗はなかったのではないか。

だから、彼らが問題としたのは、あくまでもアニメ制作の現場における「労働搾取」といった現実問題であって、ゴダールや富野のような、表現上での「通俗リアリズム(プチブル・リアリズム)」には、必ずしも好感を持ってはおらず、高畑の持っていた「リアリズム」とは、あくまでも、その「理想主義的な大義」を大前提とした「生活(描写)のリアリズム」だったと言えるのではないだろうか。つまり、『太陽の王子 ホルスの大冒険』で描かれた「共産主義的村落共同体」的なものを想定する「リアリズム」だ。

そして、言い換えれば、富野由悠季の持っていた、ゴダール直系の「リアリズム」とは、高畑勲が持っていた「唯物論的リアリズム」としての「自然主義リアリズム」ではなく、「自由と解放のリアリズム」であり、要は、若者らしい「ロマン主義的リアリズム」だったのではないか。

まただからこそ、高畑や宮崎には無縁だった「青春、犯罪、アクション、情事」描写といったものを、その「リアリズム」において、肯定したのではないだろうか。

さらに言えば、高畑らの「左翼的理想」とは、「理想社会の構築」を目指す態のものであり、そのための「リアリズム」だったのだが、富野やゴダールの「リアリズム」とは、「大人の理想」というかたちをとって現れてくる、あらゆる「制度的な束縛」からの自由であり、その意味で、破壊的であり、脱構築的な「リアリズム」だったと言えるのではないだろうか。

つまり、両者がそれぞれに主張する「リアリズム」とは、その方向性においては、真逆だったと考えられるのである。

またさらにいうと、こうしたところでも「東映動画出身者と虫プロ出身者の反目」ということもあったのではないだろうか。

つまり、高畑らが真面目にアニメーターの労働条件のために闘っている間に「虫プロの連中は、スタッフの引き抜きをやった」と。一方、虫プロの作家たちにすれば「あいつらは政治屋で、作家ではない。俺たちは自由な作家だ」とそんな気持ちがあるから、「不良(アウトロー)」的なものにも親近感を覚え、逆に、高畑勲に象徴されるような「優等生的なもの」に反発したのではないか。高畑が、実際にそうだったとような単純な話ではないが、喩えていえば、富野由悠季や出崎統などの虫プロ出身者が矢吹丈であるなら、高畑勲や宮崎駿ら東映動画出身者は、「大会社の正規の社員」らしく、力石徹的な優等生だったのではないか。

これは、ある意味では、個人経営者的な手塚治虫の設立した虫プロと、大会社「東映」の子会社である「東映動画」との風土の違いを、無意識に反映したものなのではなかったろうか。

ともあれ、高畑勲の「左翼性」というのは、ガチガチに理論的で大真面目な、言い換えれば「責任ある大人のリアリズム」であり、さらに言えば「前衛としての責任と自覚に立ったリアリズム」だったのだけれど、富野由悠季が持っていた「リアリズム」とは、もっと若者的なロマンティシズムに支えられたもの、「学生運動」などでも見られた「ロマン主義的リアリズム」だったのではないだろうか(例えば、全共闘の学生には、ヤクザ映画に惹かれる、反逆と闘争のロマンティシズムがあった)。

そして、その点では、ジャン=リュック・ゴダールも、高畑勲らと同様、一時は「左翼運動」に深くコミットしようとしたものの、しかしそれでもその闘争手段は「映画表現によって」という条件付きであって、じつのところ彼は、ベタな「現実政治」などには、ほとんど何の興味のない、芸術家肌の理想家だったのではないだろうか。

そして、こうした「ロマンチスト」ぶりという点で、富野由悠季とジャン=リュック・ゴダールには「共通点」がある。

それは「女」をめぐる「ロマン主義」的な困難とでも言えようか。

現在はいざ知らず、富野の場合、自伝的長編エッセイ『だから僕は… 「ガンダム」への道』(1981年)にも書いているとおり、若い頃は「男女関係」において、悩みと葛藤と屈折を抱え続けた人だったのだが、それは、ジャン=リュック・ゴダールだって同じことで、「運命の人」と呼んで良いアンナ・カリーナとめでたく結ばれていながらも、それが長くは続かす、その思いを、長く抱え続けて葛藤したのである。

そして、この二人がこうした葛藤を抱えるというのは、どこか「理想の女性」を求めすぎる「ロマンチストの弊」があったからではないかと、私は見ている。

いずれも「リアリズム」を求めて、それまでの「紋切り型ではない女性」を描きながらも、しかし、彼らが「政治的リアリスト」ではなく「ロマン主義的リアリスト」だったのと同じことで、彼らは「紋切り型の女性像」を破壊した先に、どこかで「理想の女性」を夢想しているようなところが見受けられるのである。

ゴダール以前の「古いフランス映画」が、「理想的な女性」を描きながらも、同時にそれが「決して存在しない女性」だと了解している、そんな「諦観」と「憂愁」を持っていたのとは違い、ゴダールや富野は、そうした「大人の知恵」によって諦められていた「理想の女=運命の女」を、古い世代の「大人の諦観」に反逆することで見つけられると、そんなふうに感じていたのではないだろうか。

しかし、こうした弊は、富野の場合は、『機動戦士ガンダム』における「ニュータイプ」という「夢想」となって回帰し、だからこそそこを、富野よりもずっと「政治的なリアリスト」であった安彦良和に、厳しく批判されることにもなったのではないか。そんなものは「現実逃避のご都合主義的なファンタジーでしかない」と。

○ ○ ○

これは「冗談」ではなく、「余談」だと思って欲しいのだが、若い富野喜幸は、たぶん、自身の「若ハゲ」を気にしていたはずだと思う。

しかしながら、彼には、ジャン=リュック・ゴダールがいた。

ゴダールもまた若ハゲだし、にもかかわらず、映画監督として活躍することで、「理想の女」であるアンナ・カリーナを、少なくとも一度は手にしたではないかと、富野は、そう考えたこともあるのではないだろうか。

そして、そう言えば、若い頃の富野由悠季(富野喜幸)は、若い頃のゴダールと同様、黒いサングラスをしていたこともあるように思うのだが、あれはゴダールを気取っていたということなのではないだろうか。

いや、富野由悠季が、黒のサングラスをしていたというのは、私の記憶違いかもしれない。

だが、いずれにしろ、この二人が、そのシャイな性格と激しいまでのロマン主義において、それぞれの場所で「ヌーヴェル・ヴァーグ」を起こしたというのは、間違いのないことのように思うのである。

(2024年4月9日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○