松岡正剛 『千夜千冊エディション サブカルズ』 : 〈金剛界曼荼羅〉的なありがたい世界

書評:松岡正剛『千夜千冊エディション サブカルズ』(角川ソフィア文庫)

松岡正剛という人については、ずいぶん昔から気になってはいたものの、その著書を手に取る機会はなかなかなかった。

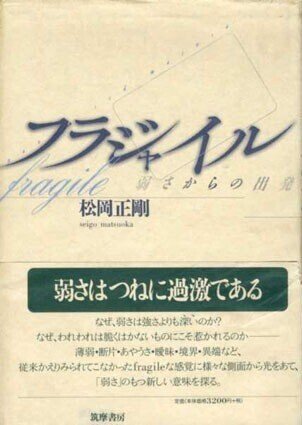

今回、初めて読んだつもりだったが、確認してみると、1995年7月刊行の『フラジャイル 弱さからの出発』を、刊行時に読んでいる。四半世紀も前の話とは言え、『フラジャイル』という本を読んだという記憶はあったのだが、松岡正剛の著作だとは記憶していなかった。いずれにしろ、私にとっては、長く印象に残るような作品ではなかったということだろう。

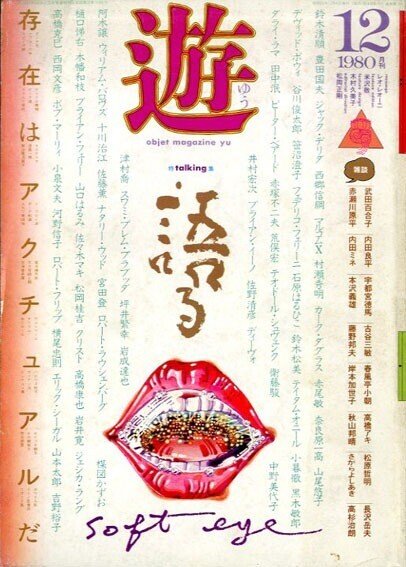

松岡正剛の存在を知ったのは、伝説的な雑誌『遊』の編集長としてである。

私が、その豪華かつ個性的な雑誌を知ったのは、すでに廃刊になった後ではあったものの、『遊』は、あちこちの古本屋で、その特別な存在感を誇示していたのだ。

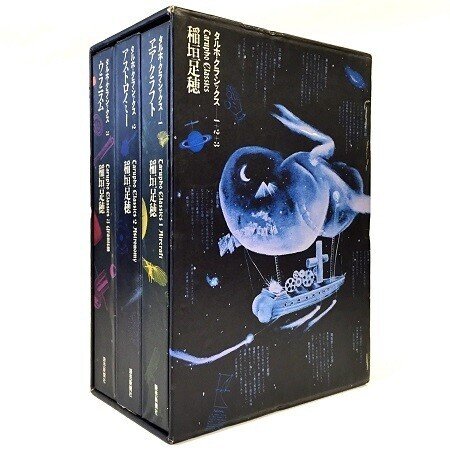

当時の私は、澁澤龍彦や稲垣足穂などのファンとして、初版本蒐集のための古本屋巡りを趣味としていた。だから『遊』も、足穂がらみで注目したのだと思うし、『遊』の版元である工作社が刊行した『人間人形時代』は無論、同時期に刊行された豪華な箱入り3巻本の『タルホ・クラシックス』(松岡正剛編、読売新聞社刊)も、古書店で入手している。

松岡正剛が作った本は、とにかく豪華かつ「カッコいい」。だから、コレクションに加えたくなるのだが、しかし、その版で読みたいとは思わなかった。

『遊』もそうだが、版面が凝りすぎていて、展示したり眺めたりする分には良いのだが、テキストを読むには、いささか余計な情報が多すぎて、落ち着かないのである。だから、読むのは主に文庫本で、工作社の本は飾っておく(あるいは、書庫の奥深くに秘蔵する)ということになりがちだったのだ。

で、当然のことながら、松岡正剛自身の著作にも、こうした傾向がある。

『遊』誌や松岡が編集した工作社の本ほどではないとしても、松岡正剛の著書は、多かれ少なかれ「造り(編集造本)」が凝っていて、カッコいい。そして、中身も同様の意味で「カッコいい」のだか、それは「テキストの中身」としてカッコいいと言うよりも、「見た目の文体」がカッコいいのである。喩えて言うならば、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』のペダンチックな文体のように、見た目がカッコよく、まず「見た目」に酔わされてしまうのだ。

しかし、じっさい「テキスト」を読んでみると、「見た目の印象」ほどの、力がない。凄みがない。

たしかに、博識の人らしく、幅広く紹介検討して、しごく真っ当な見解を提示してくれるのだが、「この人にしか書けない」というものが感じられない。わかりやすい例えで言えば、ドストエフスキーや夏目漱石などの文体に感じられる、個性的かつ深い力が無い。

先ほど喩えとして出した小栗虫太郎の文体だって、単なる「鬼面、人を嚇す」的な「見かけの迫力」には止まらず、またとない独自の世界を現出させる力を持っていたし、そんな小栗の文体に憧れて、真似をした作家は何人もいるが、小栗のような異界を現出させる文体を、にわかに弄することのできた作家など、一人もいなかった。

つまり、こうした「作家」としての「文体の力」が、松岡正剛の文章には無い。「形としての個性的な文体」はあっても、二つとない世界を立ち上がらせて見せる「力としての文体」が、松岡正剛の文章には無いのである。

だからこそ『フラジャイル』は、印象に残らなかったのだ。

たぶん、それなりに「読ませるだけの中身」はあったのだろう。かなり評判になった本のはずだ。しかし、勉強にはなっても、読者の魂に食い込んでくるような、爪痕を残すようなものではなかったからこそ、個性としての印象を残せなかったのではないか。

今回、ひさしぶりに読んだ松岡の著書『サブカルズ』も、印象は同じである。

読んでいる最中は、何かと目先が変わって楽しいのだが、読み終わった後に何かが残ったかというと、そうしたものがない。せいぜい「勉強になった」とか「参考になった」というくらいの感じで、松岡正剛からでなければ得られないものを得た、という感じが無いのだ。よく出来た「参考文献リスト」あるいは「カタログ」を読んだような、フラットな印象しか残らないのだ。

松岡の文体は、見た目にもハッキリわかるとおり、博識者らしいデコラティブな文体であり、それも個性だから、それ自体を否定するつもりはない。

問題は、そうした「かたち」の如何ではなく、「力」の有無なのだ。

「クリエイターとしての文筆家」にとっての命とは、文章の「力」であり、「個性的かつ力のある文章」のことを、かつての文士たちは「文体」と呼び、その有無を問題にした。

かつて言われた「文体のある作家」とは、「見た目に個性的な文章を書く作家」のことではなく、「その人にしかない世界が立ち上がってくる(匂い立つような)文章の書ける作家」を言ったのだ。そうした意味において、作家の「文体」とは、その作家の「実存のかたちであり、重みであり、深さ」の謂だったのである。

そして、残念ながら、松岡正剛にはそれが無い。

彼の文章は「他者の文章を寄せ集め、切り貼りしたもの」の域を出ない。それをよく言えば「編集的」文体とも呼べようが、それは「作り出す人=生み出す人」としての「作家」の文体ではない。

松岡正剛の文章は、バラエティーに富んで目も彩な豪華さに満ちているが、「厚み」に欠ける。

読む者を呑み込むような「深み」や、逆に食い入ってくるような「切先」が無い。見えているもの以上のものとしての「奥行き」あるいは「厚み」が無い。「陰影」に欠けるのだ。だから、悪い意味で「軽くて薄い」。

松岡正剛の文章には、切実さが無い、生活も無い、良くも悪くも当事者性が薄く、軽やかではあるけれど、実存の重みを欠いて、読む者と切り結ぶところが無い。

要は「作家(文章家)」の文章ではないのだ。

松岡正剛はやはり、良くも悪くも、素材を集めてきて、見栄えよく配置し、結びつけて、読者に提供する「編集者」でしかない。

言うまでもなく、松岡正剛は「一流の読書家」であり「一流の知識人」である。

だが、それがそのまま「一流の作家」であることを意味しはしない。「一流の文章家」であることと、イコールではないのである。

松岡正剛という人は、現在「押しも押されもしない特別な立場」に立っている。それは、彼が、人と人、才能と才能を結びつける結節点としての特別な(編集的)才能を持っているからであり、孤立しがちな「作家」たちにとっては、彼は大変ありがたい存在だからであろう。

だが、そうした「編集者」としての立場を、本人が思い違いをしている部分も、残念ながら見受けられる。

例えば、本書『サブカルズ』の第三章「「おたく」と「萌え」」は、世代的に言っても、松岡の守備範囲とは言いがたいのだが、たぶん彼は「全てを押さえて見せる人」という自らのセルフイメージに縛られて、無理をしている。

というのも、この章で扱われている「美少女ゲーム」や「ラノベ」や「アニメ」をいったものを、彼自身は、語りうるほど鑑賞していないというのが明らかなのに、なかば「借り物の理解」で知ったかぶりをしてしまっているのだ。

松岡正剛ほどの人でも、「偉く」なってしまうと、「読んでもいない作品を論評する」の愚を冒してしまっているのである。

ひとつだけ具体例を示しておけば、こんな具合だ。

『 これについては《エヴァ》の主人公のパイロット、碇シンジが敵の使徒と戦うたびにキレていたことと関係があるらしい。シンジは十四歳の設定だが、シンジがキレることによってロボットが暴走し、敵を倒してもその暴走はとまらず、ついにシンジはロボットと完全融合がはたせる。逆にいえば、キレないかぎり攻撃性は生まれないし、未来との合体もない。

「萌え」であって、かつ、キレていく。この「モエ」と「キレ」の出会いはかなり異様な取り合わせであるが、このような縫合こそオタクの「逆ギレ」という言葉もつくっていったのだった。しかもこの「キレる」にはつねに「癒し」が対応しつづけた。』(P376)

この文章の、恥ずかしいまでの独り合点ぶりは、もはや解説の必要もなかろう。

要は「知らないことにまで、知ったかぶりで講釈を垂れたがる人の見苦しさ」としか呼びようのないものが、ここには残酷なまでに露呈している。

こうした行為が、どれほど見苦しいことかということくらい、松岡正剛ほどの人なら当然知悉しているはずなのだが、それでもやはり「やらかして」しまっているのである。

これは、きっと「編集者」という立場から、不用意に「文筆家(言論人)」に世界に誘い出され、踏み外してしまったが故の過ちなのであろう。

どんなにすごい人でも、人間である以上、万能ではありえないし、だからこそ自らの身の程を弁えなければならない。「編集物」とは「適切なフレーム」の中に収められてこその作品なのである。

なお、本稿のタイトルは、松岡正剛の文章が「外見的」に与えるイメージの比喩である。

初出:2021年2月18日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年2月25日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○

○ ○ ○