2024年4月の記事一覧

四月二十一日 五行歌 傘

過去十日

私と会った十の人たち

十の人に食べられた

結果の出涸らしが

この私。

あなたに会って

あなたを好きになり

あなたを通して出会ったそれも

また好きになること

そういう食物連鎖の底辺にありたい

身体からの

信号が途絶えて

「私」は一人になった

身体が一人で泣いているのを

見ている「私」

しばらくは

お付き合い願いますと

間も無く来る別れが振る手を

見ないように

気付かぬように

四月二十日 春の口の五行歌

春の口のことである。

のどけき光の未だ落ち着かぬ頃

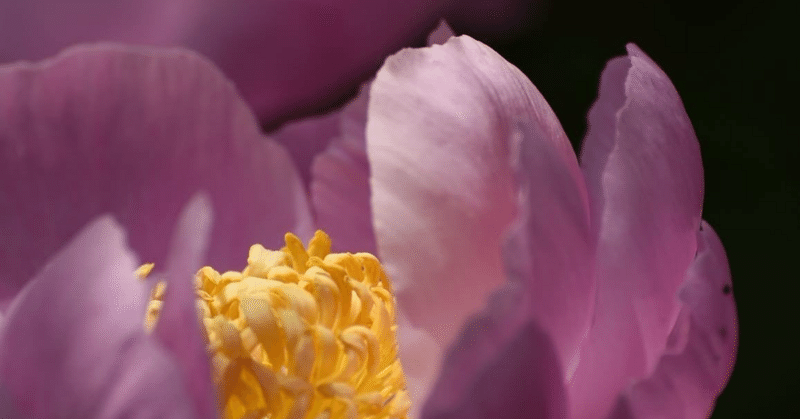

花弁のひとひら落ちて

残りの花蕾が崩れてゆれる

そんなにも長いこと

一人きりでいるなど夢にも及ばず

木と汗と

土と油の姦しさ

青空の澄まし顔を恨みつつ

変わらぬことの有り難さよ

首を垂れて、春愛おしむ

ささくれた指先の

焦がれること請うことを

許さぬそれがもう一度鳴く

潮の匂いの

恋しさだけを