源氏物語とはいうけれども、そもそも源氏とは何?大河ドラマ「光る君へ」にも多数登場する『フワッと、ふらっと、源氏の法史学』

『フワッと、ふらっと、源氏の法史学』

『源氏(源朝臣:「朝臣」はカバネ。公爵、侯爵、伯爵といったような爵位のようなもの)』は天皇の子や孫などが、

諸事情で皇室から離れる(臣籍降下)際に与えられる『本姓』です。

「源」は皇室と祖を同じくする、源(みなもと)を同じくするという意味です。

嵯峨天皇の皇子女8人が臣籍降下し、源姓を与えられたのが最初だとされています。

祖である天皇の号を冠して「嵯峨源氏」「清和源氏」「陽成源氏」「宇多源氏」「醍醐源氏」「村上源氏」などと称される場合があります。

21人の天皇が子息等に源氏を賜姓したため、二十一系統、二十一流があるとされています。

なお、平氏も臣籍降下の際に与えられる本姓ですが、こちらはあまり賜姓されなかったようで、桓武平氏、仁明平氏、文徳平氏、光孝平氏の四系統だけとされています。

(ですが、平氏の子孫は非常に多い)

最初に平氏を賜姓したのは平安京に遷都した桓武天皇で、「平氏」の「平」は、「平安京」の「平」から来ていると言われています。

なお宇多天皇は一旦臣籍降下され『源定省』と称していたのですが、諸事情から皇室に復帰し天皇となっています。

その子である醍醐天皇は、生まれた時は臣籍身分で『源維城』と名乗っていたのですが、

父である宇多天皇が即位したため、皇族に列し後に天皇となる、

生れながらの源氏が天皇となった唯一の例です。

醍醐天皇の第十皇子で臣籍降下した左大臣であった源高明の子が、

大河ドラマ『光る君へ』の登場人物の中でも異彩を放つ、

藤原道長の室である源明子で、

その兄が藤原道長を支える源俊賢です。

なお、大河ドラマ『光る君へ』の前半の主要登場人物で、

藤原道長の正室・源倫子の父、

左大臣・源雅信は、

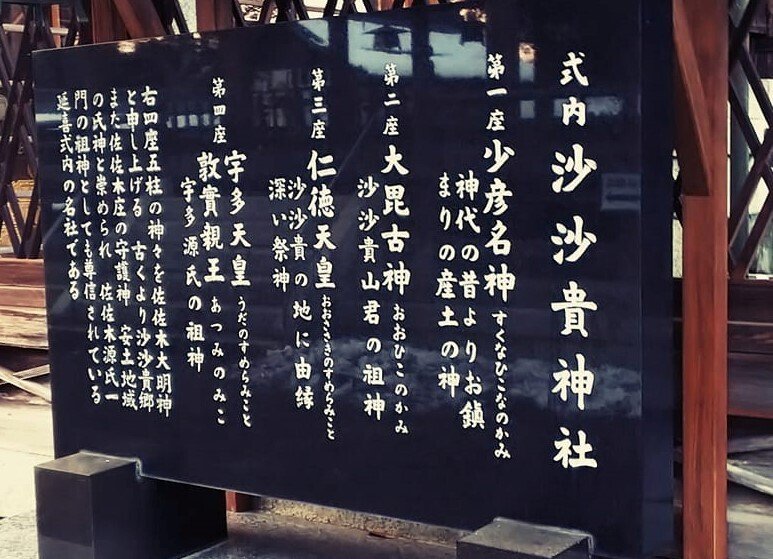

宇多天皇の孫で臣籍降下し、源朝臣の姓を賜い宇多源氏の祖となっています。

宇多源氏の子孫は、公家華族としては、庭田家・綾小路家・五辻家・大原家・慈光寺家などが繁栄しました。

武家としては、源雅信の四男、

源扶義(源倫子の兄弟)の子孫、

佐々木氏の4兄弟

(佐々木定綱、佐々木経高、佐々木盛綱、佐々木高綱)

が、源平合戦時、

従兄弟(母の兄弟・源義朝の子)である、

源頼朝を旗揚げ当初から支援し、

鎌倉幕府の成立に多大なる貢献をした結果、

幕府の有力御家人となり、近江国を本貫として繁栄しました。

(滋賀県近江八幡市安土町)

近江源氏あるいは佐佐木源氏とも称される、佐々木氏は六角氏、京極氏、尼子氏等に分流し、

鎌倉時代のみならず、室町時代・戦国時代・安土桃山時代を通して日本史の表舞台に立ち続けることになります。

(滋賀県近江八幡市安土町)

源氏も、中央貴族として残っていく者、

子孫が増えすぎて、

中央ではあぶれてしまい地方に赴任し土着する者、

武士化する者、

庶民の中に埋もれていく者、

色々でした。

武家となった一族で、最も勢力を得たのが、

清和源氏を源流とし、河内(現大阪府南部)を拠点とした『河内源氏』です。

武家のカリスマ・源義家(八幡太郎)や、

河内源氏の氏神。

その弟・源義光(新羅三郎)、

そして義家の子孫である、

鎌倉幕府の開祖・源頼朝やその弟・源義経、

室町幕府の開祖・足利尊氏、

江戸幕府の開祖・徳川家康

などを輩出し、

(徳川家康の本姓が源氏となった経緯については以下をご参照ください)

武家の棟梁といえば河内源氏、源氏と言えば河内源氏というイメージが世の中に定着していくことになります。

源義光の系統は平賀氏、

武田氏(武田信玄はこの系統で、甲斐を本拠としたことから「甲斐源氏」と称される場合があります)、

佐竹氏、小笠原氏、南部氏などの源流となります。

なお、源氏なのになぜ佐々木氏や足利氏、徳川氏、平賀氏や武田氏、佐竹氏、小笠原氏、南部氏等なのかというと、

源氏が増えすぎて「源」ばかりになり、

「源」を名乗ると誰が誰だかわからなくなるので、

領地の地名を『苗字』として名乗るようになったといわれています。

同じように藤原氏も増えすぎて、藤原ばかりになり、誰が誰だかわからないようになったため、

加賀の藤原は『加藤』、伊勢の藤原は『伊藤』、武蔵の藤原は『武藤』を苗字にしたりしています。

佐藤、近藤、後藤、斎藤、内藤、尾藤、進藤、遠藤の苗字も同様で、みな本姓は藤原氏です。

但し、明治に至るまで、朝廷に提出する公文書などには、苗字ではなく天皇から賜姓された本姓を名乗らなければならず、

徳川家康なども公文書には「正二位源朝臣家康」(正二位時代)等と記載していました。

(正二位などの位階については以下をご参照ください)

領地の地名を『苗字』として名乗ることには、

「この地域は私の領地である。」

ということを内外に知らしめる意味もありました。

当時は不動産登記制度なんてありませんでしたので

「ここ私の土地だから他人は勝手に取ったりするなよ!」

とアピールし続けていないと、

せっかく多大なる財力や労力をかけて開発した土地を

「持ち主が誰かわからないんだったらもらっちゃおう!」

というようなノリの他人に奪われる可能性が多いにありましたので、

自領であることを公に明らかにする手段としても苗字が使われていたものと思われます。

(治安も十分でなかったので、同時に自衛のための武力も必要で、領地防衛のために自衛したのが武士の起源という説もあります)

鎌倉時代初期の以下の守護配置図を見ると、

例えば東北だと、

南部地方は南部氏(甲斐源氏)が、

相馬地方は相馬氏(桓武平氏)が、

千葉は千葉氏(桓武平氏)が

守護となっているのが確認でき、領地の地名を苗字として名乗る名残が確認できます

源平合戦で多大なる功績があった少数の御家人が本来の領地以外の守護にたくさんなっているので、

(特に平家滅亡後の平家の強固な支配領域であった西国)

その法則が当てはまっていないところも多いですが。

なお、紫式部が『源氏物語』の主人公・光源氏をなぜ『源氏』にしたのかということですが、諸説ある中でも以下の説が有力ではないかと思われます。

練った場所とされる

石山寺『源氏の間』

(滋賀県大津市石山寺)

『光る君へ』の劇中でも、まひろ(紫式部)が同様の説明をしていましたが、

皇族であり続けると政治的な役割や制約が多くなるため、

天皇の子や孫等が臣籍降下して「源氏」となることで、貴族として自由な立場を得ることがありました。

光源氏も、そのようにして皇族から臣籍降下し、源氏を名乗る立場になっています。

紫式部は、光源氏が「皇族でありながらも臣籍に降りた」という背景を用いることで、

彼に貴族としての自由さや恋愛の奔放さを与えつつも、貴種としての特別な魅力や人々からの尊敬を持たせたと考えられます。

この設定により、光源氏は華麗な恋愛模様を描くための特権的な地位にいながらも、時には愛や運命に苦悩する人間的な面も浮き彫りにされることになります。

いいなと思ったら応援しよう!