- 運営しているクリエイター

2020年3月の記事一覧

かんたんマーケ⑳ マーケティングオートメーションのロジック

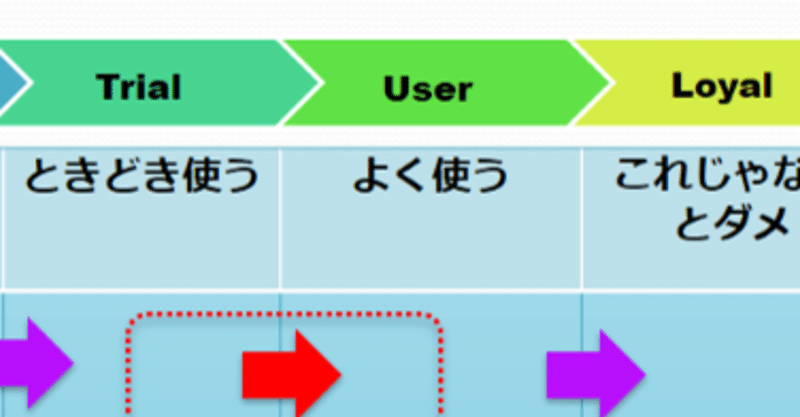

マルケトをはじめとして、マーケティングオートメーション全盛です。

MA(マーケティングオートメーション)を導入すれば、「個別化アプローチ」が可能になる、「従来型マスアプローチから脱皮」できる、「顧客のライフタイムバリューを最大化」できる、「バリュープロポジション」を改善できる、など、魔法の杖のよう。

本当??でしょうか?

実は、MAに入っている思考原理は、90年代のOSが搭載されているような

かんたんマーケ⑲ 観察思考のヒント

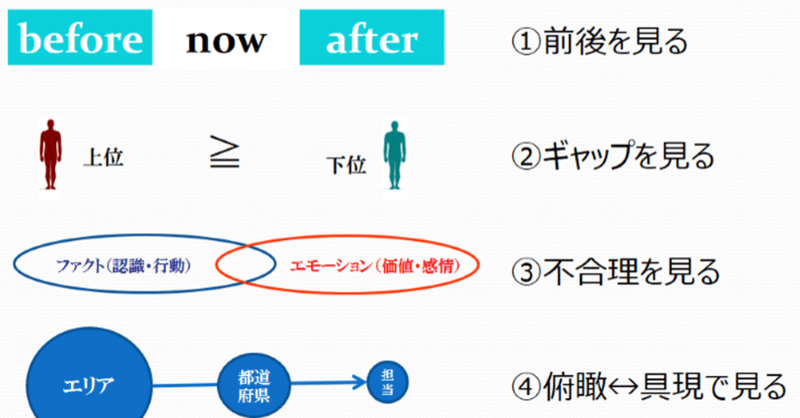

ワークショップデザインで一番頭を悩ませるのが、思考フレームのデザインではないでしょうか?

IDEO以下各社デザインファームが、色とりどりに着飾った思考フレームを打ち出していますね。UX・UI・ジャーニーマーケティング・デザインシンキング・アートシンキング等、百花繚乱ですが、まあどれも一緒に見えます。

結局のところ、「観察思考」や「思考フレーム」のデザインに大した差はありません。私が手掛けるワー

かんたんマーケ講座⑱ 変化の兆しをとらえる

「コロナをどう克服するか」 「アフターコロナをどう描くか」

全世界、全世代、全業種の人々が、モレなく同時的に同じ “社会課題” を自分事として捉えたことは、未だかつてなかった事と思います。

戦争や、災害でさえも、対岸の火事のようにとらえることも多かったかもしれません。マドンナのtwitterの言葉に弊害はあるにしても、どんな方々にも等しく “社会課題” を見つめなおす機会を得たという事は、事実

かんたんマーケ講座⑰ 誰よりも考えていれば、そうは負けない

いろんなマーケ本の中で、“おざわせんせい” ほど私のプレゼンスタイルに衝撃を与えてくれた書籍はありません。

今は書店に行ってもあまり売っていません。ネットで中古を買うか、大きめ図書館で探すか。

今の時代では、パワハラ系とか鬼十則系とかのジャンルに入るので、若いマーケターには少々刺激の強すぎる本かもしれません。が、

そこにはコンペにおける “勝利の真実” がぎっしり詰まっています。

オリエン直

かんたんマーケ講座⑯ インサイトって何?

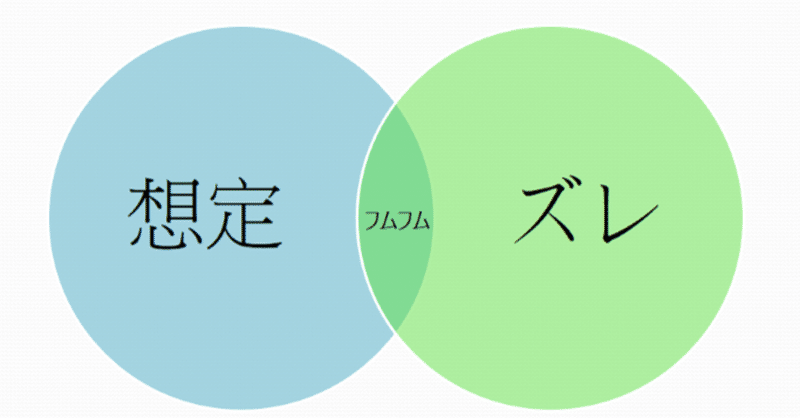

分かっているようで、よく分からない単語が 「インサイト」

「顧客インサイトは?」 「その戦略の背景にあるインサイトは?」

マーケティング実務では、ごく普通に使われていますが、「インサイトって何?」って言われると、モゴモゴしてしまうこと多いです。

私は、マーケティング戦略で使われるターゲットの「インサイト」を次のように定義します。

「違和感のある真実」

真実、事実なんだけど、違和感のあるもの。

かんたんマーケ講座⑮ 戦略の“粒とキレ”にこだわる

戦略は3つ程度にまとめます。

よく言われるのは、3つの戦略が “MECE” であること。

(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)

モレなく、ダブりなくとか、コンサルが良く言うやつですが、まあここまでは当たり前。勉強したい方は、“MECE” で検索するといっぱい出てきます。

左脳系コンサルが、組み立てる戦略は、はっきり言ってつまらないものが多い

かんたんマーケ講座⑭ 勝ちはみんなのお陰、負けは俺のせい

コンペ終了後、クライアントから1本の電話が鳴ります。

(最近ではメールでの通知も多いですが)

勝負の幕引きが終わったその瞬間、

勝利した代理店は歓喜に社内中が沸き、敗退した代理店はひそひそ…。

「どうやら負けたらしい…」という噂で1週間後に他の社員が知るというケース、実は多いのではないでしょうか?

誰でも「勝利」は誇らしいし、「敗退」は惨めな気持ちになります。が、

“過去は忘れる” と共に、

かんたんマーケ講座⑬ かんたんブランディング

ブランディングに関する本は数々ありますので、ここでは3分で読めるブランディングのエッセンスをお伝えします。

ちなみに、ブランディングに関しておススメは、デービッド・A・アーカー(David A. Aaker)ですね。彼の名前で検索すると、様々な書籍や図版がた~くさん出てきますので、真面目な方はそちらでお勉強ください。

かんたんブランディングは下図の 「穴埋め」 をすることです。

穴埋め作業には

かんたんマーケ講座⑩ コミュニケーション戦略の3条件

コミュニケーション戦略を立案する際に抑えるべき3条件をまとめます。

「人」が関わる以上、そこには、知覚・認識・習慣・行動など、人間ならではの「向き合い方」が現れます。

少なくとも今は、そのような傾向は強いと言えるでしょう。医師でも、スポーツ選手でも、クリエーターでも、おじいちゃんでも、子どもでも、何らかの「向き合い方」を持って暮らしています。

今後AIやマーケティングオートメーション、知覚・行