2024年11月の記事一覧

型を壊す、型が壊れる

*はじめに

「ジャンルを壊す、ジャンルを崩す(言葉とイメージ・07)」の続きです。

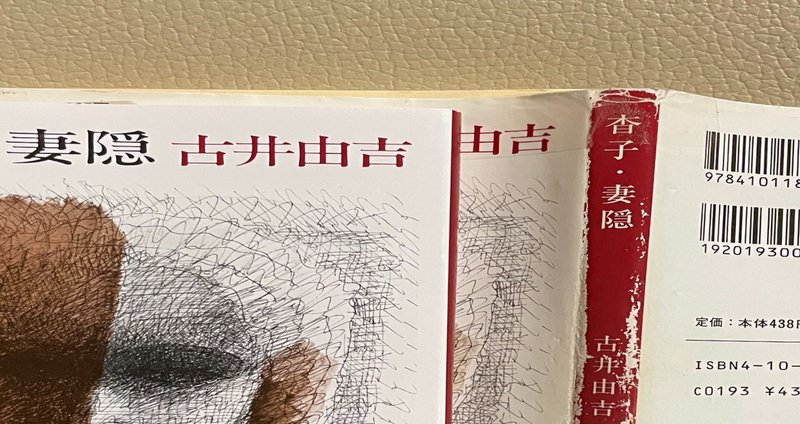

今回は、藤枝静男と古井由吉が自分の小説をどのように壊していったか、その小説がどのように壊れていったかについて、私の考えを述べます。

ここで言う「壊す」と「壊れる」は悪い意味ではありません。詳しくは「ジャンルを壊す、ジャンルを崩す(言葉とイメージ・07)」をご覧願います。

小説は散文で書くものですが、散文

始まりと途中と終わりのあるものを、始まりと途中と終わりのないものとして読む(散文について・05)

違う連載の記事ですが、「「どこでもない空間、いつでもない時間」(「物に立たれて」を読む・08)」の続きとして書きます。

「壊れていたり崩れている文は眺めているしかない(散文について・01)」の続編でもあります。

*はじめに

みなさんは、ある種の短詩、たとえば俳句をどのように鑑賞なさっているでしょうか?

俳句であれば、五七五です。短いです。短いからこそ、できることがあるように思います

「どこでもない空間、いつでもない時間」(「物に立たれて」を読む・08)

*「転々とする、転がる、ころころ変わる(「物に立たれて」を読む・06)」

*「客「である」、客「になる」、客「を演じる」(「物に立たれて」を読む・07)」

古井由吉の『仮往生伝試文』にある「物に立たれて」という章を少しずつ読んでいきます。以下は古井由吉の作品の感想文などを集めたマガジンです。

*

引用にさいしては、古井由吉作の『仮往生伝試文』(講談社文芸文庫)を使用します。

壊れていたり崩れている文は眺めているしかない(散文について・01)

今回は「ジャンルを壊す、ジャンルを崩す(言葉とイメージ・07)」の続きです。

「散文について」という連載を始めます。私は一般論やなんらかの分野の専門用語や学術語には疎いです。そんなわけで、ここでは私にとっての散文と小説について書きます。

*最初から壊れている

文学史的なことは知りませんが、私にとって散文とは最初から壊れているものというイメージがあります。

何をどんなふうに書いてもいい形

客「である」、客「になる」、客「を演じる」(「物に立たれて」を読む・07)

*「「物に立たれて」(「物に立たれて」を読む・01)」

*「月、日(「物に立たれて」を読む・02)」

*「日、月、明(「物に立たれて」を読む・03)」

*「日記、日記体、小説(「物に立たれて」を読む・04)」

*「「失調」で始まる小説(「物に立たれて」を読む・05)」

*「転々とする、転がる、ころころ変わる(「物に立たれて」を読む・06)」

古井由吉の『仮往生伝試文』にある「物に立たれて」とい

転々とする、転がる、ころころ変わる(「物に立たれて」を読む・06)

*「「物に立たれて」(「物に立たれて」を読む・01)」

*「月、日(「物に立たれて」を読む・02)」

*「日、月、明(「物に立たれて」を読む・03)」

*「日記、日記体、小説(「物に立たれて」を読む・04)」

*「「失調」で始まる小説(「物に立たれて」を読む・05)」

古井由吉の『仮往生伝試文』にある「物に立たれて」という章を少しずつ読んでいきます。以下は古井由吉の作品の感想文などを集めたマガ