岩井俊二監督 『Love Letter』 : 岩井俊二の「オカルト趣味」

映画評:岩井俊二監督『Love Letter』(1995年)

およそ、私にはそぐわない映画である。

普通ならここで、その理由を、ある程度は詳しく説明するのだが、本作の場合は、そのタイトルからして、私向きじゃないというのがわかるはずだ。なにしろ、身も蓋もなく、ド直球に『Love Letter』なのである。

もちろん、本作の原作が、「叙述トリック」ミステリで知られる折原一の小説なのであったのならば、「ラブレター」と言っても、そこにトリックが仕掛けられているのだろうと、そうした観点から興味を持つこともあるのだろう。

だが、本作の場合は、そんなに捻った話(事柄)ではなく、ごく当たり前に「ラブストーリー」なのである。

(※ ちなみに、折原一には『ファンレター』『チェーンレター』という2長編がある)

ともあれ、主役の二人が、当時は若くて人気のあった、中山美穂と豊川悦司なのだから、これはもう「トレンディドラマ」の流れをひく作品だと考えて、まず間違いない。

また、今回このレビューを書くために確認したところ、本作を製作したのは「フジテレビ」であり、当時「トレンディドラマ」を製作したのも、もっぱらこのフジテレビと、あとはTBSだ。

けれども、「トレンディドラマ」の8割方は、フジテレビの製作であり、今や慣用句になっている「月9」とは、「フジテレビ月曜午後9時枠の連続ドラマ」を指すものなのである。

ただ、今となっては「トレンディドラマ」と言っても、若い人は知らないだろうから、以下、そのあたりから説明しておくことにしよう。

『トレンディドラマ (trendy drama) は、主に1980年代後半から1990年代前半即ち昭和から平成にかけてのバブル景気の前後に制作された日本のテレビドラマの一部を指して使われる言葉であるが、和製英語であり、明確な定義は存在しない。

概要

都会に生きる男女(いわゆるヤッピー)の恋愛やトレンドを描いた現代ドラマ。

年月の経過と共に「トレンディ」と見られる価値観そのものも大きく変化しているが、トレンディドラマ全盛期に考案・ブラッシュアップされた物語における特徴を持つドラマは今もなお多数製作・放映され続けている。』

(Wikipedia「トレンディドラマ」)

見てのとおり、80年代から90年代半ばまで流行った、一種の「ドラマ形式」を指すもので、その頃の私は、20〜30代。ちょうど「トレンディドラマ」の主人公たち(俳優たち)と同世代であったから、同様に、言うなれば「恋の季節」にあったとも言えるのだが、しかし、季節は「恋」でも、私はそんな季節に流されることもなく、断固として「ゴーインにマイウエイ」のマイペースに生きていた。

無論、「トレンディドラマ」が世間で流行っているのは重々承知してはいたが、若い私は、そんな軽薄なブームになどは見向きもせず、ケッという感じで無視していたのだ。

一一ちょうど、2021年の「東京オリンピック」フィーバーを、「アホどもが、まんまと乗せられて騒いでいる」と、そう見ていたのと同じようなことだったわけだ。

ともあれ、あの時代を象徴する、一大ブームを巻き起こした、「オシャレな恋愛ドラマ」であるところの「トレンディドラマ」は、その年代からもわかるとおり「バブル景気」に浮かれた日本の「多幸感」を反映したものだったと、ひとまず、そう見ても良いだろう。

だからこそ、その「バブル」がはじけ、永遠に「右肩上がり」が続くと勘違いされていた好景気の失速が露わになり始めると、「トレンディドラマ」の「(恋愛)ファンタジー」性もまた露わなものとなって、90年台半ばには、その終焉を迎えたもしたのである。

『終焉

バブル崩壊の影響が深刻化するにつれ、トレンディドラマという用語自体はほとんど死語と化していった。トレンディドラマは戦後民主主義の到達点というべき自由と繁栄の確認であったが、バブル崩壊以降は現実とかけ離れたものとして遊離していった。その後は野島伸司のような暗さを描いた作品、テレビ朝日の刑事ドラマのような勧善懲悪もの、第二次世界大戦期を描いたNHK連続テレビ小説などが人気を得ていった。』

(Wikipedia「トレンディドラマ」)

そして、本作『Love Letter』は、そんな「トレンディドラマ」の終焉期に作られた、「映画」作品である。

だから、作品全体に「トレンディドラマ」の雰囲気は残しているものの、そこで扱っているのは『都会に生きる男女(いわゆるヤッピー)の恋愛やトレンド』ではない。

なにしろ、舞台は『小樽と神戸』であり、「神戸」と言っても「港神戸」ではなく、もっと山手の田舎の方である。

つまり、「トレンディドラマ」の舞台となった、華やかなりし頃の「東京」都心部のお話ではないのだ。

本作の「ストーリー」は、次のとおりである。

『神戸に住む渡辺博子は、婚約者で山岳事故で亡くなった藤井樹の三回忌に参列したあと、彼の母・安代から彼の中学時代の卒業アルバムを見せてもらう。博子はそのアルバムに載っていた、彼が昔住んでいたという小樽の住所へ「お元気ですか」とあてのない手紙を出す。

博子の手紙は、小樽の図書館職員で同姓同名の女性・藤井樹のもとに届く。樹は不審に思いながら返事を出すと、博子からも返事がくる。奇妙な文通を続けていたが、博子の友人・秋葉茂の問い合わせで事情が判明する(※ 引用者注・ここはあまり正確な説明ではない)。博子は樹に謝罪し、婚約者だった藤井のことをもっと知りたいと手紙を出す。

樹は藤井とクラスメイトだった中学時代の思い出を手紙に綴る。同姓同名の二人の藤井樹はクラスで囃し立てられ、図書委員にされてしまう。女子の樹は誰も借りない本ばかり借りるなどの風変わりな男子の藤井に戸惑う。博子から樹に学校を撮ってきてほしいとインスタントカメラが送られてくる。樹は久しぶりに母校を訪ね、図書委員の女子生徒たちから、図書カードに残る「藤井樹探しゲーム」が流行っていると聞かされる。

秋葉茂は博子を連れて、藤井樹が死んだ山のふもとの山小屋に泊まる。小樽の樹は風邪をこじらせて倒れる。樹の父親は救急車が間に合わず亡くなっていた。祖父の剛吉は吹雪の中、樹を背負って病院に運ぶ。樹は祖父とともに入院する。

翌朝、秋葉は藤井が死んだ山に向かって「博子ちゃんは俺がもろたで」と叫ぶ。博子は「お元気ですか。私は元気です」と繰り返し呼びかけて号泣、ようやく藤井への思いを断ち切る。小樽の樹も病床からうわごとで「お元気ですか」とつぶやく。

小樽の樹は中学3年の正月に父親を亡くしたが、なぜか藤井が訪ねてきて図書室で借りた本を樹に預けて引っ越していった。博子は退院した樹に今までもらった手紙を「あなたの思い出だから」と送り返し、藤井は図書カードに樹の名前を書いていたのではないかと問う手紙を添える。樹の家に図書委員の女子生徒たちが訪ねてくる。藤井が樹に預けた本の図書カードの裏には、樹の似顔絵が描かれていた。樹は藤井の初恋に気付き照れながら涙ぐむ。』

(Wikipedia「Love Letter (1995年の映画)」)

つまり、本作の主人公・渡辺博子(中山美穂)は、婚約者である藤井樹を山岳事故で亡くしたのだが、上のような事情から、その婚約者の「中学生時代」の様子を、その婚約者と「同姓同名」の「クラスメートだった女性」である藤井樹(中山美穂の二役)から、手紙によって伝えてもらう、一一と、大筋そんなお話である。

したがって、このドラマの作中現在時においては、博子は婚約者を失った傷心から3年を経っても立ち直ってはおらず、婚約者の友人で、博子とも旧知の仲であったガラス工芸職人・秋葉茂(豊川悦司)の、自分への気持ちを知っていながらも、失った婚約者への想いを整理しきれず、茂の気持ちに応えられないでいる。

そもそも茂は、博子の婚約者となる藤井樹(男)以前から、博子とは神戸(兵庫)という地元つながりの友人であり、最初から博子に好意を寄せていたのだが、登山趣味で友人となった藤井樹を博子に紹介した途端、藤井樹が博子に交際を申し込み、言うならば「鳶に油揚げを攫われ」てしまうかたちになっていたのである。

だから、今の茂は、博子への好意を隠すことなく結婚を申し込んだのだが、しかし、博子の気持ちは、未だ整理がつかない。それで、博子の気持ちの整理がつくまではと、博子を見守っていた茂だったのだが、そんなところに、死んだはずの「藤井樹からの手紙(返信)」が届くという事件が起こり、そんなことから、博子の気持ちが再び過去へと引き戻されているのを感じて、「あの樹から返事が来るなんて、そんなことありえへん。もうそろそろ、君も気持ちを整理するべきや。そうや、一緒に小樽に行って、真相を確かめようやないか」というような話になったのである。

つまり、本作は、決して「折原一の叙述ミステリ」ではないのだけれど、けっこう「叙述ミステリ」的な要素があり、前半は「死者からの返信」という「ミステリアスな謎」によって牽引されるドラマとなっているのである。

したがって、「単なる恋愛ドラマ」だと思い込んで見始めた私は、当初、話の筋がよく掴めずに、少々混乱してしまった。

なにしろ、神戸の渡辺博子と小樽の藤井樹(女)は、完全な別人であるにもかかわらず、同じ中山美穂が「同じ髪型」で二役をやっているのだから、見ている方としては「中山美穂が住んでるのは、神戸なの? 小樽なの? 兵庫での藤井樹の三回忌に参列した博子が、北海道へ戻ったということなの? いや、その後に小樽に引っ越したということなの? あれっ、名前が違うな?」などと混乱してしまった。

その上、「藤井樹」が二人いて、しかしそれは男と女で性別が違い、それでいて「中学の3年間はクラスメートだった」などという「偶然」までが重なっているのだから、物語が始まってしばらくは、たぶん多くの観客と同様に、混乱せざるを得なかったのだ。

そんなわけで、本作は、主筋としては「ラブストーリー」なのだが、しかし、「物語の作り」としては、けっこう「叙述ミステリ」的なのである。「折原一」的な作品なのだ。

いや、もっと正確にいうと、「トレンディな折原一」とでもいうような作品だったのである。

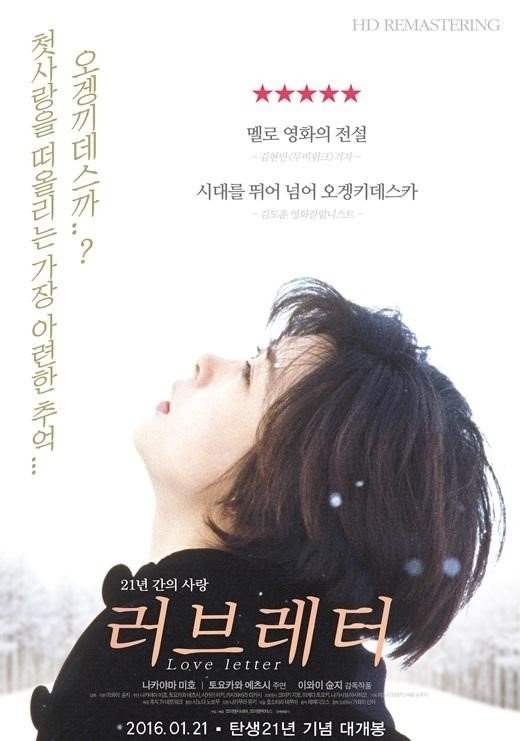

で、そんな本作は、今とは違い、日本国内の賞に限られるとは言え、多くの映画賞を受賞し、韓国でまだ「日本ブーム」が起こる以前に、大ヒットを飛ばした作品なのだ。つまり、韓国での「日本ブーム」の火付け役となった作品の一つなのである。

『概要

恋文から始まる、雪の小樽と神戸を舞台にしたラブストーリー。

第19回日本アカデミー賞にて、作品が優秀作品賞を、秋葉茂を演じた豊川悦司が優秀助演男優賞と話題賞(俳優部門)を、少年時代の藤井樹を演じた柏原崇と、少女時代の藤井樹を演じた酒井美紀が新人俳優賞を、REMEDIOSが優秀音楽賞を受賞した。一人二役を演じた中山美穂は、ブルーリボン賞、報知映画賞、ヨコハマ映画祭、高崎映画祭などで主演女優賞を受賞した。1995年度『キネマ旬報』ベストテン第3位、同・読者選出ベストテン第1位。

製作はフジテレビ、韓国では1999年に映画を公開した。韓国で140万人の観客を動員する興行記録。韓国政府が1998年10月に日本大衆文化の流入制限を段階的に開放し始めて以来、初めて韓国で大ヒットした日本映画とされる。それ以前に公開された『HANA-BI』『影武者』『うなぎ』などは、いずれも2週間で打ち切り・観客動員は5万〜9万人(韓国文化観光省調べ)と奮わなかった。

1999年に韓国と台湾でも公開され人気を博し、韓国では劇中に登場する「お元気ですか?」という台詞が流行語となったり、豊川悦司の「それが山田さん家ィやったら、手紙は届かへんのや」という関西弁の台詞がバラエティ番組でモノマネされるなどの話題を呼び、舞台となった小樽には韓国人観光客が大勢訪れた(韓国ドラマ『甘い人生』は、序盤、本作の影響で主人公が小樽に行く設定)。

なお、藤井樹(女性)の自宅という設定だった小樽市の旧坂別邸は、2007年5月26日に火災で焼失している。』

(Wikipedia「Love Letter (1995年の映画)」)

今回、本作を見て、この「お元気ですか?」のシーンでは、思わずアントニオ猪木を思い出して、思わず笑ってしまった私なのだが、ともあれ、なぜ、こんな私が、こんな「私にそぐわない作品」を、今頃になって見たのかといえば、それは先日、岩井俊二監督の代表作のひとつである『リリイ・シュシュのすべて』(2001年)を見て、岩井俊二に興味を持ったためであった。

ではなぜ、そもそも私が、岩井俊二に興味を持ったのかといえば、それは、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』などで知られる庵野秀明が、2作目の「実写映画」である『式日』(2000年)を撮った際に、主人公である「カントク」役に、岩井俊二を俳優として起用していたからである。

『式日』の方はまだ見ていないので確たることは言えないのだが、それにしても主人公の「カントク」に、庵野秀明は、多かれ少なかれ「自己投影」をしているはずであり、そんな役に、映画監督である岩井俊二を起用するからには、庵野は岩井俊二に、何らかのシンパシーを感じており、その作家性も高く評価しているのではないかと、そのあたりが、庵野秀明ファンとして気になったのである。

実際、岩井俊二は、ミュージックビデオの仕事から映像の世界に入った人であり、その独自の映像感覚が評価されて、テレビドラマを経て映画監督となった人なのだが、しばしば庵野秀明の映像は「岩井俊二と似たところがある」という指摘もあって、影響を受けているとすれば、それは庵野の方だったのであろうということになる。

したがって私は、庵野秀明研究の一端として、岩井俊二の作品を見ることにした、という経緯なのだ。

したがって、私の場合は、「ラブストーリー」に興味があって、本作『Love Letter』を見たのではなく、徹頭徹尾「アニメ」ファンとして、庵野秀明への興味から、岩井俊二にも興味も持った、ということだったのだ。一一そのあたりで私は、まったく「ブレない」人間なのである。

で、そんな徹頭徹尾の「朴念仁」である私が、本作を見た印象であり評価なのだが、率直に言って「甘ったるくて、見ていられねえや」というものであった。

まあ、「ラブストーリー」なんてものは、おおむね「そういうもの」であり、そういうところを楽しむためのものなのだが、私はそういうのが苦手だがら、それに「酔う」ことなど出来なかった。

無論これは、「趣味の問題」という側面が大きい。だから、本作を「不出来」だと評するつもりなど毛頭ないのだが、私個人は、あまり楽しめなかったのである。

たとえば、すでに書いた「叙述ミステリ」的な部分だって、「ラブストーリー」における序盤の「仕掛け」としては、なかなか凝っている、とは言えるものの、「叙述ミステリ」として見るならば、「偶然」に頼りすぎているという弱さは否めない。

まあ、岩井俊二に「叙述ミステリ」を作ろうという気持ちなど、もちろん無かったのではあるが、私としては、そんな点でも、物足りなく感じられたのである。

○ ○ ○

そんなわけで、本作の一般的な評価に対して、私が付け加えられることは、ほとんどない。

その「付け加え」のひとつが、前記の「叙述ミステリ」性ではあるのだが、この点については、ミステリファンならば、すでに気づいてもいることであろう。

だから、たぶん、まだ誰も気づいていない点を一つだけ挙げていくなら、それは、本作にも見られる、「岩井俊二のオカルト趣味」ということになる。

本作で描かれる「中学生時代の、2人の藤井樹」のエピソードとして、2人がクラスメートのからかいによって、そろって「図書委員」になるのだが、そうした図書室でのエピソードのひとつに、私はそのヒントを見つけたのだ。この点の意味するところに気づいた者は、ほとんどいないはずである。

男の(後に渡辺博子の婚約者となる)藤井樹は、本来は特に読書家というわけではないようなのに、なぜか、いろんな本たくさん借りる、という描写がなされている。

なぜそんなことをしたのかといえば、じつは、そうした滅多に借りられることのない本の「図書貸出カード」の最後に、自分の名前を残したいという「お遊び」だったという真相が、作中であっさりと明かされるのだ。

滅多に借りられることのない本だからこそ、その借出者名欄の最後に、自分の名前が長く残る蓋然性が高いのである。

つまり、男の藤井樹は、読書家ではないのだが、図書委員になって、内心では好きだった、女の藤井樹との図書室での仕事の際に、本来の図書委員の仕事はせずに、そんなお遊びに興じていた「男の子」だったのである(なぜ、そんなことをしたのかは、ラストで明かされるのだが、それをあらかじめ推理するのは、ほとんど不可能だ)。

ところが、そんな、男の藤井樹が、なぜか一生懸命に本を読んでいる、図書室のシーンが二度ほどある。

その、後の方。ある女子が、男の藤井樹に気のない女の藤井樹に仲介を頼んで、図書室で、男の藤井樹に告白をするくだりがある。当然のことながら、その女子をふった、男の藤井樹は、その後、読んでいた本を、図書室の本の整理作業をしていた女の藤井樹に、少し怒ったような様子で返却して、図書室を出て行ってしまう、というシーンがある。

で、問題は、この本なのだ。

私は、この本の返却シーンで、その表紙が一瞬映った際に「あれっ?」と気がついた。

この本は、もしかして、ウィリアム・ピーター・ヴラッティの『エクソシスト』ではないかと、そう気づいたのだ。

それで、DVDの映像を止めて確認したところ、果たせるかなそれは『エクソシスト』の邦訳単行本だったのである。

で、なぜ、そんなことに気づいたのかと言えば、かつて私は、この「邦訳初版単行本帯付完本」を探求して、やっとコレクションに加えたという過去があったからだ。

そのことについては、下の、映画『エクソシスト』のレビューに譲るが、要はそれほど、探し求めた本だったので、その表紙の色合いに、自動的に頭脳が反応した。

歳をとって視力が衰えたとは言え、こと「探究書に対する動体視力」の方は、まったく衰えてはいなかったのである。

そんなわけで、「自慢話」はこれくらいにして、ここで肝心なのは「岩井俊二のオカルト趣味」である。

男の藤井樹が『エクソシスト』を読んでいたというだけならば、それは「偶然」だということもありえよう。

だが、映画『エクソシスト』の公開が「1973年」であり、邦訳単行本の刊行もたぶん同年で、文庫本(現在の創元文庫ではなく、単行本の版元と同じ新潮文庫)も数年後の1980年ごろには刊行されていたはず。

だとすれば、映画『Love Letter』の制作公開された頃には、邦訳版小説『エクソシスト』は、刊行からすでに15年以上も経っていたのだから、このラブストーリーには不似合いな本が「たまたま選ばれた」とは、少々考えにくいのである。

それに、先に紹介した「ストーリー(あらすじ)」にもあるとおり、渡辺博子が山へ向かって叫んだ「お元気ですか?」という言葉を、肺炎の高熱でうなされていた入院中の、女の藤井樹が「うわごと」で(共時的に)つぶやくというのは、明らかに「超常的な現象」であり、この点についての合理的な説明は、作中ではなされていないのだ。

また、すでにレビューを書いている、前記の『リリイ・シュシュのすべて』にも、いささか「オカルト的な描写」があったことを考え合わせれば、岩井俊二には「オカルト趣味」があると考えるのが合理的であり、そのため、本作『Love Letter』の中でも、男の藤井樹が真面目に読んでいる本(の1冊)として、岩井俊二自身が好きな『エクソシスト』」を選んだのではないかと、そう合理的に「推理」し得たのである。

そんなわけで、「ラブストーリー」とは縁もゆかりもない「ミステリとホラー」に関わる『Love Letter』読解となってしまったが、営業的理由からの要請という側面の少なくない「ラブストーリー」としての物語の筋とは別に、むしろ、こんなところにこそ、岩井俊二の作家的個性があると、そう見るのが、むしろ正しいのではないだろうか。

だとすれば、本稿は「作品論」としてはいささかいびつではあれ、ひとつの「(物語)作家論」にはなり得たとは思うのである。

(※ ちなみに、ラストで藤井樹(女)のもとへ届けられる本が、プルーストの『失われな時を求めて』なのは、明らかに本作のテーマに合わせたもので、故意に本のタイトルを見せている)

○ ○ ○

なお、これは「暗合」とも言えない「偶然」にすぎないのだが、主人公の渡辺博子を見守る秋葉茂を演じた豊川悦司は、私と同年の「1962年」生まれである。

同年生まれの有名人として、私はしばしば「宮崎勤、上祐史浩、松田聖子」の3人を真っ先に挙げるのだが、そこでのポイントは、(イケメン俳優の豊川悦司とは違い)この3人は、かならずしも「世評が良いわけではない」という点だ。

だからこそ、同年生まれとして「豊川悦司」を挙げれば、つまらない自慢話の一種として「大違いだ」と笑われるだけだろうが、上の3人だと「たしかに、〝濃い〟という共通点はあるな」と、そう感心させることができる。

だが、ここで、ちょっと興味深いのは、本作『Love Letter』では、雪山で滑落して大怪我を負い、死にかけていた(男の)藤井樹が、なぜかその死の間際に、松田聖子の「青い珊瑚礁」を口ずさんでいたというのが、秋葉茂=豊川悦司の「セリフ」として語られる点である。

秋葉は「なんであの時、樹はあの歌を歌ってたんやろうな? あいつ、松田聖子を嫌い抜いとったのに」と、そう語るのだ。

なぜその時、藤井樹が「青い珊瑚礁」を歌ったのか、その説明も、本作中では、結局語られないままなのである。

したがって、このあたりもまたたぶん、岩井俊二の個人的な趣味に由来する、半ば直観的な描写なのであろう。

ちなみに、岩井俊二は、私の一つ下の「1963年」生まれの、「同世代」である。同じ「時代の空気」を生きた人なのだ。

一一「だから、そのあたりの感覚もわかる」という側面も、あったのかもしれない。

その点では、私と同年の3人の中に、「オウム真理教の幹部」であった上祐史浩がいたというのも、決して「偶然」ではなかったのであろう。

(2024年10月15日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○