風呂前有 『ぺし』 : さかさ眼鏡と異界

書評:風呂前有『ぺし』(全4巻・講談社・2005〜2007年)

【旧稿再録:初出「アレクセイの花園」2007年3月31日】

(※ 再録時註:過去ログを整理していて、このレビューを発見した。それで、つい懐かしくなって、『ぺし』全4巻をブックオフオンラインで購入して再読し、その上で本稿を再録することにした。このレビューを書いたのは、まだ第2巻までしか刊行されていなかった段階だが、今回全4巻を読んでも、特に加筆等の必要は感じず、そのまま転載することにした。内容的には、当時興味を持っていた「民俗学」の知見を援用した作品論となっている。なお、ここに再録するにあたっては、読みやすさに考慮して、適宜改行を加えた。また、当時はまだ「年間読書人」というペンネームを使っておらず、ハンドルネームと旧ペンネームを併記したものになっている)

○ ○ ○

『ぺし』の描く「子供の世界」 ――さかさ眼鏡と異界

アレクセイ(田中幸一)

風呂前 有の『ペし』(講談社アフタヌーンKC・既刊2巻)は、東京から大阪の小学校へ転校してきた、3年生の坂田くんと、彼と仲良くなるクラスメートの、みお、サッちゃん、桝本くん、それに担任の先生(氏名未出・20代後半女性)を中心に、とぼけた味わいの小学生ライフを描いた作品である。この作品には、子供特有の真面目なばかばかしさが的確に描かれており、「そうそう、そういうこともあったよな」と懐かしい気分に浸らせてくれる。

この作品が、単なる「大阪の作品」にならなかったのは、東京からの転校生坂田くんという「批評的視点」を置いたからだろう。しかしまた、彼は決して「東京=標準」を代表・表象する存在ではなく、むしろ「大人=常識」の視点を代行する人物と見るべきであろう。小学3年生らしからぬくらいに、たいへんな良識人である坂田くんの目を通すと、みおやサッちゃんの言動は、いかにも「子供っぽい」ものと映る。しかし、ここでいう「子供」とは、「幼稚=未熟」という否定性を帯びたそれではない。坂田くんの目に、みおやサッちゃんは「異文化」として映り、物語の中で振り回されるのは、いつでも「大人=常識」の視点を代行する彼の方なのだ。

つまり、この作品には、私たちがいつか置き忘れてきた「異文化としての子供」の時間が描かれている。その「異文化性」に、「大阪」という地名が与えられているのであって、この作品を「大阪の小学生のお話」だと理解するのは、たぶん間違いなのであろう。

私たちは、本作を読むことで、一時「異文化としての子供」によって、坂田くん同様、引っ掻き回され混乱させられながらも、ある種の「開放感」に浸ることができるのである。

○

さて、前記のとおり、この作品は、およそ「難解さ」とは無縁の、楽しい娯楽作品なのだが、「子供の文化」を描いているという点において、興味深い部分も少なくない。特に、今回、私が着目した「第18話」(第2巻所収・各話タイトルは無い)には、興味深い「民俗的なしぐさ」が登場する。「さかさ眼鏡」が、それである。

9枚きりの作品なので、ストーリーをシナリオ風に紹介しておこう。

――小学校の廊下。サッちゃん、みお、坂田くんの3人は、下校していく1年生たちとすれ違う。

サッちゃん「あ、1年 もう帰ってる。えーなあ」

坂田くん 「あ? この教室から話し声がする」

と、目の前の教室を指差す。

サッちゃん「え―、そんなはずないやん。1年の教室やで…」

と言いながらも、閉じたドアに耳を寄せて、中の様子をうかがうサッちゃん。そして、

サッちゃん「聞こえる…。誰かおるんかな?」

そうつぶやきながら、そおっとドアを薄く開け、3人で教室の中を覗くと、黄色い低学年用帽子をかぶり、「交通安全」用の黄色いカバーのついたリュックサックを背負った、1年生とおぼしき男子と女子が、窓際に椅子を持っていって、ならんで窓の外をながめる姿があった。

サッちゃん「この雰囲気…」

いわゆる「男女」の雰囲気をかもす二人に、顔を赤らめながらも興味津々の3人。

1年生女子「な―、ほんまにウチのこと好きなん?」

1年生男子「うん……」(照れ気味)

さっちゃん「完全に女のペースやん…」

みおは、一言も発せず二人の様子に見入っている。

坂田くん 「ね……ねえ、こういうの のぞいて いいのかなあー」

サッちゃん「えーやん、へらへん へらへん」(笑って応える)

みお 「あ」

坂田くん 「え!? なになに?」

と、慌てて中を覗く坂田くんに、サッちゃんは…。

――ともあれ、3人は覗きを続行。

1年生女子「なーなー、それやったらな、おとなになったら結婚する?」

1年生男子「え!? う……うん……」(焦り気味)

さらに、女子は「ん~~」と唇をつきだしてくる。

1年生男子「う……」

坂田くんは、1年生の二人が『キスしよーとしている』と気づき『ガーン』とショックをうけながらも、

坂田くん「ちょっと!? これ以上は悪いんじゃない?」

と、みおとサッちゃんの方を見ると――。

サッちゃん「そこや!! いてまえ~~」

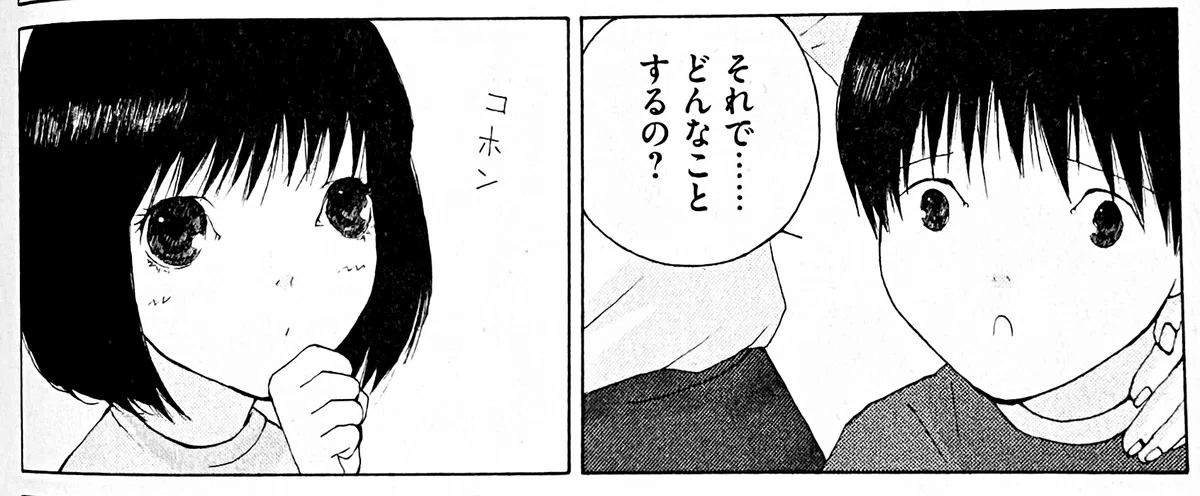

と、廊下に寝転がり頬杖をついて、すっかり観戦体制に入っており、みおも頬を赤らめながらも「さかさ眼鏡」をして、中の様子を注視している。

坂田くんの意見に、さっちゃんは観戦を邪魔され、『きっ』となって、

サッちゃん「ちょっと!! 今ええとこやのに!!」

と厳しく注意を与え、

坂田くん 「スミマセン……」

と、思わず謝罪。その間も、みおは「さかさ眼鏡」をしたまま、熱心に中の二人の様子を覗いている。

サッちゃん「でも結婚できる年齢まで、お互いが好きでいつづけられへんちゃう」

と辛辣なコメントしつつも、二人がキスを「なかなかせえへんな…」と独白。

なるほどと感心して、サッちゃんに注目する、みおと坂田くん。

坂田くん「幼なじみで結婚とか、ステキじゃない」

と、頼まれもせずにフォローするが、

サッちゃん「甘いな……。相手がそのまま変わらんとは限らへんで」

と、人さし指を左右にふりながらの鋭い指摘。反論の言葉を失う坂田くん。

サッちゃん「まー、親の姿を自分の未来の姿と考えて……」

と講釈するサッちゃんに、みおと坂田くんは感心するが、サッちゃんの声が、中の二人にも聞こえてしまい、その言葉が二人に、なぜかショックをあたえる。

そして、1年生男子は、妙に醒めた口調で『ボソ』っと言う。

1年生男子「オマエのお母さん、もっそいデブやったな……」

その言葉にカチンときて、

1年生女子「アンタのお父さんなんか、ハゲてるやん!!」

と反撃。

坂田くん 「サッちゃん、なんだか中の様子が……」

サッちゃん「アレ!?」

中の変化に気づいて、再び教室を覗くと……。

1年生男子「僕は大丈夫や…僕はお母さん似やし…」

と、ショックを受けた様子で男子は独り言をつぶやき、その横では女子の方は必死の形相でスクワット運動をしているのであった。

サッちゃん「あれあれ、なんかムードぶちこわし」

お話そのものは、『ぺし』らしい、良い意味での「たわいもない話」なのだが、ここで「さかさ眼鏡」の登場する点が興味深い。

民俗社会における「呪術的しぐさ」のひとつである「さかさ眼鏡」にはバリエーションがある。ここで描かれた「さかさ眼鏡」も、そのうちのひとつで、マンガの絵を見てもらえば一目瞭然なのだが、ここでは一応、文章でも説明しておこう。

まず両手で「OK」サインの形を作る。つまり、親指と人さし指で「輪」を作り、残りの3本は自然に伸ばしておく。この左右の輪をつま先部分でをくっつけると、左右に「羽」の生えたような形の眼鏡ができあがる。これを手前に180度ひねって、手のひらが顔に当たるようにして、眼鏡部分を両眼の前にあてる。この時、両の手のひらは左右のこめかみあたりに当たり、左右の残り3本の指は、両頬にそって下へ伸ばされる形となる。これが『ぺし』第18話に描かれた、みおのしていた「さかさ眼鏡」である。

日本の民俗社会では、「非日常の空間」や「禁忌の空間」を「見る」場合、ある「フィルター」を通すことで、そうした空間からの悪影響を遮断し、見る者の身を守ろうと考える。それが「股のぞき」とか「狐の窓」などと呼び習わされている各種(脇や袖の下から覗く、開いた手の指の間から覗く、扇子の骨木ごしに覗く等)の民俗習慣なのだが、「さかさ眼鏡」もまさにこの一種である。

例えば「股のぞき」は、世界(風景)をそのまま見るのではなく、股ぐらを通して「天地さかさ」にして見ると、日頃は見えない「異界」が見える、とする民俗習慣である。また、南方熊楠なども言及している「狐の窓」は、両手で「格子」状、あるいは「眼鏡」状の形をつくり、その穴を通して見ると、例えば「狐の嫁入り」をする姿が見える、というような民俗習慣である。

さて、ここまで説明すれば、すでに明らかなとおり、みおが「小学1年生のアバンチュール」を覗く際にやっていたのが、この「股のぞき」や「狐の窓」の「さかさま」性と「フィルター」性を兼ね備えた、典型的な「さかさ眼鏡」なのだ。

こうしたしぐさは、子供の生活の中にも溶け込んでおり、作者がどこまで自覚的に「さかさ眼鏡」を描いたのかは、定かではない。だが、上の第18話のストーリー紹介からも伺えるであろうとおり、口数は少ないが徹底したマイペースで自分の世界をしっかり持っている、しかし、ちょっと何を考えているのかわからないところのある「不思議系少女」のみおには、それはいかにも似つかわしい「しぐさ」ではないだろうか。

なぜ、みおは、「小学1年生のアバンチュール」を「覗く」際、「さかさ眼鏡」をしたのであろうか。それは無論、常識人である坂田くんが何度か指摘するとおり、本来ならばそれは、覗いてはならない「他人の秘事」であり「禁忌」だからである。それではなぜ「小学1年生のアバンチュール」が、「他人の秘事」であり「禁忌」なのかと言えば、無論それは、それが「性」のかかわることだからである。

「性事」は、大人の世界にあっても基本的には「秘事」であり、あからさまに触れるべきことではない、という共通了解がある。まして、「性」からは遠ざけられている小学生(子供)であれば、そこに「禁忌」の「魅力」とともに「危険」をも感じるのは、当然の感覚であろう。

「性事」は、基本的には「大人の世界」のものであり、「子供」にとってそこは「異界」である、と言い換えても良い。それは大人によって、子供に禁じられた、禁断の領域なのだ。そしてその意味では、そこは「神仏」や「物の怪・妖怪変化」の世界と同様、安易に触れてはならない「危険な領域」なのである。

そうしたことを漠然とながら認識・直観しているからこそ、みおは「覗き」に際して、適切に「さかさ眼鏡」をかけたのであろう。これは、子供が「穢れ」に対して「えんがちょ!」あるいは「カギ閉めた!」などと言って、「穢れ」の感染を防ごうとする民俗習慣に近いものである。

ただ、「えんがちょ!」や「カギ閉めた!」は、「ケガレ」との「縁を切る」ことで自身を守ろうとする単純なしぐさ(呪法)だけれども、「さかさ眼鏡」の場合は、「フィルター」によって「隔てつつも見る」という関与性を残している。そこが、この民俗習慣の「境界」的な面白さだと言えるのである。

さて、以上で『ペし』第18話に描かれた「さかさ眼鏡」の説明は、ひととおり済んだ。これまでの説明だけでも、『ペし』という作品が「子供の世界=異文化としての子供」を描いた作品であるというのは、充分にご理解いただけたであろう。

ここからは「作品論」的な視点において、この第18話をさらに腑分けしていきたいと思う。

○

結論から先に言っておくと、私がこの第18話の分析を通して指摘しておきたいのは、『ぺし』は「子供の世界」を「そのまま」単純に、再現したものではない、ということである。

それは、すでに指摘したとおり、「大人の視点」を代行する坂田くんという方法的なキャラクターを使役していることからも明らかなことなのだが、この点は、この作品の魅力の中心が、みおであるという点で、もうすこし考えておくべきことなのである。

『ぺし』の主人公は、みおである。坂田くんは「大人の視点=読者の視点」を代行する「非・子供」であるし、サッちゃんはみおの魅力を際立たせるための「対照的存在」である。サッちゃんはサッちゃんで、それなりに魅力的なキャラクターではあるものの、それはあくまでも「いかにも大阪的な、活発な少女」という役柄において魅力的なのであって、みおのような「リアルな存在感」は、そこにはない。それは、桝本くんや先生なども同じで、彼や彼女は、基本的には「作品世界の構成要素」であって、世界の中心ではない。「世界の中心」に位置するのは、「不思議少女」みおである。

みおの魅力は、その「よくわからなさ」にある。みおの旧友であるサッちゃんは、彼女の「よくわからなさ」をそのまま自然に受けとめている様子だが、坂田くんは彼女の「よくわからなさ」を理解しようとして、混乱させられることが、しばしばなのだ。無論、みおは、坂田くんを混乱させようとして、わざとわけのわからない言動を採るのではない。例えば、彼女の「虫好き(「虫愛づる姫」性)」に、理由など無い。好きだから好きなのであり、だからどんな虫でも可愛がるのだが、常識人である坂田くんには、そんな彼女の「好み」が理解できない。

だが、言うまでもなく、それは「理解」できるものではないのだ。「他人の好み」とは、理解するものではなく、理解できないものであるということを理解すべきものなのである。同様に、「虫」というのも「理解できない他者」の象徴なのであろう。犬猫に代表される獣ならば、まだしも「心」を感じられるが、「虫」には「心」を感じにくいので、多くの人は「虫」の「無機質」な了解困難性を「無気味」だと感じ、排除しようとするのである。

つまり、みおの「よくわからなさ」という個性において、『ぺし』という作品は、「異文化」というものの「他者性」の問題を明らかにしている、と言えるのである。

『ペし』という作品が魅力的なのは、みおという登場人物のおいて、「大人の理解した子供」ではなく、「異文化としての子供」が、つまり「真の子供」が描かれているからである。大人の理解の範疇には収まり切らない部分を持つ「他者」だからこそ、「子供」は子供なのであり、そこにこそ「子供」の魅力も存在意義もある。

そうした意味で、大人の理解からするりと逃れてみせる みおだけが、『ぺし』に描かれた本当の「子供」である。つまり、坂田くんやサッちゃんは、決して大人の理解の範疇を超える存在ではない。むしろ、彼らは、みおと「大人=読者」の「仲介役」だと見るべきなのだ。

たとえば、もし登場人物全員が、みおみたいな「子供」だったなら、その作品はすいぶんアナーキーな、その意味では興味深い作品にはなっただろう。だが、大いに読者を選んで、決してエンターティンメントにならなかったであろうことは、想像に難くないのである。

さて、話を第18話に戻すと、みお、サッちゃん、坂田くんの3人は、教室のなかで繰り広げられている「小学1年生のアバンチュール」を、廊下から、ドアの隙間ごしに覗いている。まず、ここに内と外という「境界」のあることに着目すべきであろう。

なぜ、「中の二人」と「外の3人」の間には、「境界」が設定されているのか。それは、「外の3人の世界」は、いわゆる「リアルな子供の世界」であり、「中の二人の世界」は「マンガっぽく誇張された(進んでいる)子供の世界」だからだ。つまり、「中の二人」は、本来『ぺし』の世界には馴染まない、異質のキャラクターなのである。彼らのような登場人物が頻出すれば、『ペし』の「世界」は、間違いなく崩壊するだろう。だから、彼らは、境界の内側に押し込まれていなければならなかった。

しかし、また、物語の最後で、3人は教室の中に踏み込んで、二人の様子を眺めている。これは何を意味するのか。

たぶんそれは、彼ら二人が、物語の結末において、サッちゃんや坂田くんの属する「子供の世界(=非・性的な世界)」の側に取り込まれたからであろう。サッちゃんと坂田くんは、二人の言動を完全に「理解」している。しかし、みおだけは物語の最後にいたっても、二人のことが理解できない様子である。「性事」の空間にいた時の二人は無論のこと、「お笑い(マンガ)」の空間に入った後の二人についても、みおだけはその言動を理解できずにいる様子なのだ。

この、みおと、サッちゃん、坂田くんとの差は、何を意味するのか。無論それは、サッちゃんと坂田くんはその見かけに関わりなく「大人=読者」の側の存在であり、みおだけが真の「子供」だということなのだ。みおには「中の二人」が「お笑い(マンガ)」の空間に入ったとしても、やはり彼と彼女を理解することができない。なぜならば、みおだけは「大人の描く(読む)マンガ」の世界(=大人のお約束の中の世界)から、多少なりとも逸脱した存在だからである。

例えば、みおのいない『ペし』の世界を想像してみよう。たしかにそれでも、それなりに楽しい「子供もののマンガ」として、成立しはするだろう。しかし、それではずいぶんと「物足りない」ものになりはしないだろうか。

『ぺし』の魅力は、「いかにもな、子供の世界」を描いているから、だけではない。「いかにもな」とは、大人にとっても「いかにもな」なのだから、みおの「よくわからなさ」は、そんなものには収まり切らない。私は先に、みおを「世界の中心」、つまり『ペし』という作品世界の中心に、位置する存在であると評した。だが、その中心者みおは、紹介した第18話がそうであったように、必ずしも各エピソードの主役をなすわけではない。にもかかわらず、第18話が作品として優れているのは、最後まで「大人の事情」を理解しない「子供」である みおが、そこに存在しているからなのである。

つまり、みおは『ペし』の世界の中心に立ってはいるけれども、決してその世界を「支配している」のではない。彼女は、大人によって創作された「子供の世界」の中心に、状況が理解できないままに立っている、いわば「特異点」なのである。そして、そんな みおの「リアル」さは、その独自の「重み」によって、作品世界を空間的に歪め、さながら「ブラックホール」のごとき「穴」を形成せしめている。みおの立っている場所とは、そういう「異界」への「入り口」なのだ。そして、その穴の向こうに広がるであろう「異界」とは、やはり「神仏」や「物の怪・妖怪変化」の類の住む場所にちかい。なぜなら「子供」とは、もともと「神仏」や「物の怪・妖怪変化」に近い存在であり、だからこそ「子供」は「異文化」たりえるのである。

しかしまた、私たち大人が、そうした「異界」を恐れる必要はない。「理解」できないからといって、それを「恐れる」必要など、まったくないのである。

みおが、サッちゃんや坂田くんの世界たる「マンガの世界」をはみだし、「子供という異文化」へと通路を開く存在であったればこそ、『ぺし』の世界は、決定的に豊かなものとなった。つまり、「大人の理解」という「狭い世界」に、「理解不能な存在=他者」の世界への風穴を開ける みおという「巫女」が存在したからこそ、この作品は非凡なものとなったのである。

「子供がわからない」と否定的に言われることの少なくない昨今だが、しかし、子供というものは昔から、大人にとっては、ある意味で理解不能な、虫や獣のそれにも似た存在だったのである。「心理学」、あるいは「児童心理学」だの「発達心理学」だのといったものができて、大人たちは何となく、「子供」が理解できるものだという幻想を抱くようになった。しかし、そのような「作業仮説」で「他者」を理解することなど、もとより不可能なのである。

他人のことは理解できない。ただ、それでも人は「他者」に興味を示す。興味津々で「教室の中の二人」を覗きながら、それでも最後まで二人のことが理解できなくて、キョトンとした様子のだった みおの「子供」の感性は、まちがいなく「リアルな人間」の感性であり、図式的な人間理解によって得られ語られる、サッちゃんや坂田くん的な「大人=読者の理解」の方が、じつは「フィクション」なのだとも言えるだろう。

みお自身は、子供らしく、さほどの自意識もなく自然に振る舞っているだけなのだが、そのことが世界を豊かにする。「子供」とは、ある意味では「自意識に縛られない自由」の謂いなのではないだろうか。

――『ペし』は、そんなことを「感じ」させる、楽しくも希有な作品である。

2007年3月31日

○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○