panpanya 『足摺り水族館』 : 天才の原点

書評:panpanya『足摺り水族館』(1月と7月)

既刊9冊のうち、本冊をのぞく8冊を順不同で読んできて、今回はいよいよ取っておきの、デビュー単行本『足摺り水族館』ということになる。

これまで、8冊それぞれについて、感想やら考察やらを書いてきてが、なにしろ順不同だから、「読み」として、当たっていることもあれば、外れていることもあった。

とはいえ、この作家が、どういう作家なのかというのは、さほど難しくない。

なぜなら、panpanyaは「個性」の際立った作風だからで、この作家の「作風」が好きな人の「好き」と感じる部分はだいたい同じで、おおむね「異界彷徨譚」的な「レトロで不思議な世界観」といったところであり、また、この作風が「面白いと思えない」人というのは、panpanyaの世界を、まったく受けつけないし、その魅力が感じられないようである。

しかしそれは、これくらい「個性的な世界観」を持っている作家であれば、むしろ当然のことなのであろう。

言い換えれば、私は、この作風が「万人ウケ」するような世界になど、あまり住みたいとは思わないし、それは「panpanyaの描く世界」の中に、自分が「入っていきたい」とは思わない、というのと同じことである。

さて、本書『足摺り水族館』である。

本書の成立事情は、次のようなものだそうだ。

『2011年にすべて手作業で制作された作品集成『ASOVACE』を再構成。

特殊な形態のため未収録となっていた「足摺り水族館」と、

書き下ろしの紀行文などを加えた、現在のpanpanyaに至るまでの作品集。』

(帯文より)

つまり、同人誌的なかたちで制作した『ASOVACE』に、「足摺り水族館」などの未収録作品と書き下ろしのエッセイを加えて再構成し、書籍流通にのるかたちで公刊したしたのが本書だということだ。

本書は、冒頭の収録作「足摺り水族館」を「入口」にして、その中に、新旧いろいろな作品を配置し、その総体として「足摺り水族館」という作品を構成するという「特殊な形態」を採っていて、このあたりにも、panpanyaの「迷宮性」へのこだわりが強く感じられる。

しかしまた、本書には、「メタ作品」としての「足摺り水族館」には納まらない作品が、最後にいくつか収録されてもいる。

全323ページの本書の、266ページ目に、海辺の岩場の写真をそえて『ここまで』と書かれているのだ。

つまりこれは、「足摺り水族館」(という収録作品)は「ここまで」で、あとは「その他の作品」ですよ、ということだ。

したがって、書名としての『足摺り水族館』と、収録作品である「足摺り水族館」は、「同じ」ものではない。

「足摺り水族館」が、他の作品をその内側に抱える「メタ作品」であり、その形式が「作品集としての書籍」に似ていることから、つい両者を混同してしまいがちだが、「その他の作品」を巻末に配することで、両者が「似ているが別物」になっていることを明示している。

当然、panpanyaは、意図して「その他の作品(余分)」を巻末に収録したのであり、そのことで、『足摺り水族館』に収録された「足摺り水族館」という作品の「メタ作品」性を強調して、本書に「三重性」を持たせている。

「足摺り水族館」という作品が、そのまま『足摺り水族館』にならないように「余剰」を加え、その世界を「自己完結」させないことで、現実世界と切れていない、より複雑な「迷宮性」を持たせているのだ。

ちなみに、「1月と7月」という特殊な名称の版元出版社は、マンガやイラスト集などを刊行している一方で、けっこうメジャーな作品のグッズなども販売しているという、かなり特殊な出版社である。おそらく、同人誌界隈と繋がりの深い個人出版社なのではないか。

最近では、panpanyaが「装丁」を担当した、「線型代数の入門書」である『自己隔離期間の線型代数』なんていう専門書も刊行しているのだが、この装丁がまた、ひと昔前の専門書とか古い画集に近い感じの渋いものであり、それでいてそこに、panpanyaの描く奇妙な生き物が、ワンポイント的に小さく配置されているのが、なんともシュールで素晴らしい。

同書の著者は『日本を代表する公理的集合論の研究者である渕野 昌(神戸大学 名誉教授)』なのだそうだが、さすがにpanpanyaの正体が「この人であった!」ということはないだろう。

だが、もしかするとpanpanyaは、この人に学んだことがあるのかもしれない、などと想像してしまう。そう言われてみれば、panpanyaの描く、奇妙な世界や構造物は、(詳しくは知らないが)「非線形」的という感じだからである。

なお、Amazonでもこの本を確認してみたが、やはり本物の「線型代数の入門書」のようで、読んで中身のわかるものではなさそうなので、「装丁買い」することはやめにしておいた。

○ ○ ○

さて、本書の「目次」は、次のとおりである。

(1)足摺り水族館

(2)完全商店街

(3)すごろく

(4)新しい世界

(5)イノセントワールド

(6)二〇一二年四月一七日の夢

(7)足摺り水族館

(8)冥途

(9)スプートニク

(10)無題

(11)マシン時代の動物たち

(12)足摺り水族館

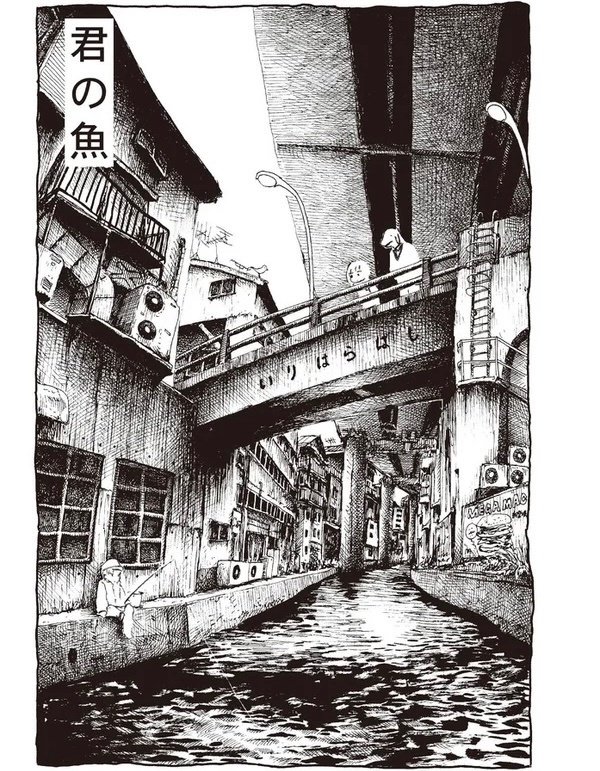

(13)君の魚

(14)エンディングテーマ

見てのとおりで、(1)(7)(12)と、三度「足摺り水族館」のタイトルが見えるのは、「足摺り水族館」が「メタ作品」であるためで、(1)は「入口」、(2)は「構造的な柱としての、ノンフィクション中心の作品」、(3)は「出口」ということにでもなるのではないだろうか。いやはや、凝り性である。

ここからは、こうした「構造的な面白さ」とは別に、個々の収録作品で、どれが「私の好み」だったのかについて書いておこう。

まずは何といっても、(7)の「足摺り水族館」のエッセイで紹介される、高知県土佐清水市に実在する「足摺海底館」の写真である。

Panpanya自身も、次のように紹介している。

『 足摺海底館は、個人的には日本屈指のかっこいい構造物だと思う。海面から十字型の灯台?というよりは、なんだか宇宙船や基地のようなものを思わせる、現実感のない冗談のような形状の塔がにょっきりと建っている。

上部の入り口から階段で海底まで降り、 窓越しに自然の海中を観察できるという画期的なシステム。水族館とはまた違った趣きのある興味深い見学施設だ(以下略)』(P156、写真はP157)

この写真は(わざと画素数を落として、レトロ感を出しているのではないかと疑われはしたものの)、もちろん「合成のフェイク画像」などではなく、実在する本物を写した写真である。

あまりにも現実感のない建物なので、ついpanpanyaがイタズラ的に作ったものなのではないか、なんて疑いもしたが、ネット検索してみれば、いくらでも記事や写真がヒットするから、その実在は疑えない。

ただ、少し疑問に思ったのは「こんなにユニークな建物なのなら、仮面ライダーやウルトラマンや怪奇大作戦のロケ地になって、見覚えがあっても良さそうなものなのに」ということだったのだが、これも少し調べてみて、その理由がわかった。

無論、この足摺海底館が、東京から行くロケ地としては遠すぎるということが大きな理由なのだろうが、最大の理由は、この施設の開館は「1972年」であり、『ウルトラマンや怪奇大作戦』などの作品よりも後にできたものであり、『仮面ライダー』の後半に引っかかるあたりの時期のものではあれ、いずれにしろその頃は、新品ピカピカすぎて使えない、ということだったのではないだろうか。

で、そう思ってみると、足摺海底館は、1970年に開催された「日本万国博覧会」のパビリオン的な「未来的デザイン」だというのがわかる。これが、万博博覧会場に建っていたら、何の違和感もなかったろうし、太陽の塔と似た十字型形状ということで、両者が動き出して直接組み打ち対決、なんてB級映画だって、のちには作られたのではないだろうか。

ただ、この足摺海底館は、ひとつだけポツンと、少々辺鄙な場所(香川県大月町の皆さん、失礼)に建てられたために、あまり広く知られることはなかった、ということなのであろう。

それでも、万博会場のパビリオンのように、当たり前に地面に立っているのでは、決して足摺海底館の「面白さ」は出なかったと思う。

海の中に立っているからこその、独特の存在感があって、それは「ノンマルトの秘密基地」だとか「ウルトセブンが磔になる」といったような、楽しい想像を喚起してくれるのである。

さて、本書収録の漫画作品として気に入ったのはどれかというと、(はっきり言って、どれも素晴らしいのだが)あえて挙げれば、まずは(10)の「無題」。

この作品は、panpanyaには珍しく、男の子(たぶん)が主人公である。

まあ、主人公といっても、セリフひとつなく、ただ暗く幻想的な「夢の町」を歩くだけなのだが、その中に出てくる、廃墟と思しき和風家屋の屋内風景が、私がよく見る夢の風景に極似していて、既視感に近いものを感じた。

また、そのせいか、これを書きながら、いま、昨夜(今朝)見た夢を思い出した。

多くの人は興味ないだろうが、個人的な記録として書いておこう。私は自由なのである。

警察官である私は、事件か何かの出動で、警察用の通称「網バス」で、同僚たちと現場付近に着いている。そこは車道の真ん中であり、車は渋滞していて、そんななかで、道のど真ん中に駐車している網バスは、周囲から迷惑がられているようだが、私は「緊急時なのだから仕方がない」と思っている。

私は、現場出動時に着る、紺色の出動服を着ている。機動隊が来ている服だと思ってもらえばいいが、機動隊のように手甲脚絆をつけたりヘルメットを被っているわけではない。災害場所で活動するときのような、出動服だけである。だが、一般人が見れば、はっきりと「警察だ」とわかる服装だ。

ところが、すぐにその事件か何かが、誤報だったとわかった。しかし、すぐに引き上げるというわけにはいかないようで、しばらくその場に止まるようだ。

私が退屈して網バスの外に出ていると、地元の子供が、何やら鬱陶しいことを言ってまとわりついてくるので、私はかっとなって、腕でその少年を振り払おうとしたところ、手に持っていたボールペンか何かが、少年の上腕部に突き刺さってしまった。幸い、傷口は浅いようで、少年は泣きもしなかったが、私は「大変なことをしてしまった」と焦り、その場から逃げて誤魔化すことにした。

しばらく網バスはその場を動かないだろうから、すこし付近を散策して、ほとぼりが覚めた頃に戻ってくればバレないだろうと考えたのだ。

で、網バスが停っていた立体交差か何かの上り坂を越えて、その向こう側に出ると、すぐに海沿いの鄙びた町があって、私は海岸の方へ行ったのだが、すぐに海岸は道のない岩場のようになってしまい、私は岩場から転げ落ちないように、冷や汗をかきながら四つん這いになって進んでいると、その岩場は、立派な和風の邸宅の庭の中に続いていた。どうやら自然の岩場を、庭石として取り込んでいるようだ。

私は、そちらから、町へ戻れるだろうと、庭の中の岩の上を進んでいたところ、ついに岩から滑り落ちてしまう。

大した高さではなかったから怪我はしなかったが、他人の家の庭への無断侵入である。そこへ、家の主人らしき和服姿の恰幅のいい中年男性が現れたので、私は慌てて「怪しい者ではない。道に迷って、岩場を歩いているうちに、ここに落ちてしまったのだ」というような言い訳を、へどもどしながらして、その家からどうにかして脱出した。

邸宅の表には、鄙びた商店街があって、私の感じとしては、この商店街を抜けたあたりに網バスが止まっているはずだと思い、商店街を抜けたのだが、商店街を抜けたところの道路は、網バスが停っていたのとは別の場所だった。

そこからは見通せない、この道路の先が元の場所だとも思えたのだが、闇雲に歩いても迷うだけだと思い、通行人の中年女性に「この近くに、警察の網バスが停っていたと思うのですが、どのあたりか知りませんか?」と尋ねると、その女性は「それなら、とっくに帰りましたよ」と言い、私は置き去りになったことを知って、乗り遅れたことでも叱られるだろうし、少年を怪我させたこともバレるに違いないと、絶望にかられる。

こんな「嫌な夢」だった。

だいたい、私の見る夢というのは、こういう「嫌な夢」が多いのだが、そんな夢の中に登場する、ちょっと古い街並みや、和風住居の屋内の雰囲気が、panpanyaの描くそれに似ていて、とても惹かれるのである。

「嫌な夢」の風景なのに、現実の方ではそれに惹かれるというのも奇妙な話だが、これが人間の心の不思議というものなのであろう。

一一ともあれ、夢の中の私は、悪いやつである。

だいぶ脱線したが、この(10)「無題」という作品には、「不思議な町並みや家屋」が登場するだけではなく、いかにもpanpanyaらしい、ぐにゃぐにゃした巨大生物も登場するのだが、私の夢には、この種の怪物の類いは一切登場しない。もちろん、理由はよくわからない

次に好きな作品は、(8)の「冥途」で、この作品は、珍しくもフランスはパリから物語が始まる。

主人公の女の子(日本人)は、馴れぬパリの街で、珍しい飛行船を追っているうちに道に迷い、いつの間にか「死者の町」に入ってしまう。その死者の町は、パリの延長にありながら、無国籍かつ日本的なところも多々あるのだが、総じて言えることは「住人」たちが相互に分かり合える、温かい町だということである。

物語の最後で、主人公は、生者の町に戻ってきたようなのだが、そのとき初めて「死の恐怖」を感じたという。一一これは何となくわかる気がする。

「死」というのは、たぶん「生」とは違って「安らぎ」なのだ。しかしまたそれは、「死者」にとっての「安らぎ」であって、「死の安らぎ」というのは、やっぱり「生者」にとっては「恐怖」なのであろう。そうでなければ、生きていけないのだから……。

以上の2作は、それぞれに「死」の臭いの漂う「異界彷徨譚」だが、それとは違って、一種の「友情もの」と言っても良いであろう、(11)の「マシン時代の動物たち」と、(13)の「君の魚」も好きだ。

Panpanyaの作品というと、これまでのレビューでも指摘してきたとおりで、「異界彷徨」とか、その反対の「日常」ということが、まず目につくのだが、その作品にほとんどいつも登場する、各種の「友達」や、その「いつでもそばにいてくれる存在」に対する「友情」というのも、panpanyaという作家を理解する上では、決して見落とせない要素なのであろう。

○ ○ ○

さて、これでpanpanyaの既刊は、すべて読み終えた。

あとは新刊を待つばかりだが、今年はまだ新刊が出ていないので、もうそろそろなのではないだろうか。楽しみである。

(2023年7月30日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・