夢みる力 : 『ウルトラマンをつくった男たち』と 『私が愛したウルトラセブン』

(※ 再録時註:本稿では、「ウルトラ」シリーズで知られる円谷プロダクションの「ウルトラマン」「ウルトラセブン」の時代を舞台にした、1989年と1993年のテレビスペシャルドラマ2本を扱っている。この2本のドラマの制作時にはご健在であった原作者で、往時「ウルトラ」シリーズの制作に携わった実相寺昭雄、市川森一など、多くの方はすでに鬼籍に入られており、彼らの作品を視て育った私の同世代は、すでに還暦前後の年齢に達している。そして今年、そんな世代の代表たる庵野秀明の『シン・ウルトラマン』が公開されたというのも感慨深い。ともあれ、この2本のドラマを見ると、善かれ悪しかれ、どんな作品も時代の中から生まれくるものだということがよくわかる。なお、本稿の、私の「オタク」嫌いが、いささか鼻につく部分については、ご容赦願いたい)

十数年前にテレビで本放映を見て感動し、過日DVDでひさしぶりに鑑賞することの叶った、2本のテレビドラマをご紹介したい。

・『ウルトラマンをつくった男たち 星の林に月の舟』

(原作 実相寺昭夫・脚本 佐々木守・演出 山田高道)

・『私が愛したウルトラセブン』

(作 市川森一・演出 佐藤幹夫)

それぞれ、タイトルからも分かるとおり、円谷プロ初期の人気特撮テレビドラマをテーマにして、それを「制作スタッフの側」から描いた、異色のドラマ2本である。

○ ○ ○

『ウルトラマンをつくった男たち 星の林に月の舟』は、『ウルトラマン』『ウルトラセブン』等を演出し、現在は『あさき夢みし』『帝都物語』『D坂の殺人事件』『姑獲鳥の夏』などの映画監督として知られる実相寺昭夫の、若き日を描いた自伝的小説『星の林に月の舟』(ちくま文庫・絶版)を原作にした、フィクション。

『ウルトラマン』制作当時(1966〜67年)の円谷プロを舞台にくりひろげられる、若手演出家 吉良平治(三上博史)を主人公とした、青春ドラマである(1989年製作/'89 ATP賞グランプリ受賞作品)。

この作品は、TBS局内ドラマ部の若手演出家である吉良平治が、奇矯な演出(恋愛ドラマの最終回、真夏のシーンで雪を降らせる等)をくり返して周囲の顰蹙を買い、傍流の映画部へ飛ばされて腐っていたのを、当時、TBSの社員演出家であった円谷一郎(役名。モデルは円谷一。円谷英二の長男)に誘われ、『ウルトラQ』終了間近の円谷プロへ出向社員として赴き、そこで、まだ弱小の独立プロダクションだった円谷プロに集った熱気あるスタッフたちとのやり取りのなか、名作ドラマ『ウルトラマン』を作り上げていく、という物語である。

このドラマでは、特撮シーンの舞台裏がそのままそっくり再現されて紹介されるなど、特撮ファンにはたまらないシーンがふんだんに盛り込まれ、円谷のスタッフたちも、ドラマ的な誇張はあるものの、魅力的かつ個性的なキャラクターとして描かれている。

特に、頑固で気難しい職人気質の特技監督高田を演じた大地康雄や、伝説的な映画監督 円谷英二を、若いスタッフたちを温かく見守る気さくな巨匠として演じた西村晃などの好演が、印象に残る作品であった。

(中央が特技監督・高田役の大地康雄)

しかし、私がこのドラマに感心したのは、そういう「オタク」ウケ(楽屋ネタ)的な部分ではなく、むしろ「青春ドラマ」として、きっちりと作り込まれていた点である。

中でも特に気に入ったのは、主人公吉良平治に恋心をいだくスクリプター(撮影の記録係)を演じた、南果歩の好演であった。

はっきり言って、顔の造作という点でいえば、南果歩は必ずしも私の好みではない。しかし、これは彼女の卓抜した演技力の賜物なのあろう、南は、視聴者が恋をしてしまいそうなくらい、初々しく健気で、ちょっと古風なくらいに可憐な女性を演じきっていたのである。

(南果歩と、主人公・吉良平治役の三上博史)

『ウルトラマンをつくった男たち』というドラマに、こういう「フィクションとしての恋愛」を盛り込むのは、オタク的な特撮マニアにとっては「余計なお世話」に類することなのかもしれない。

しかしながら、登場人物たちが理想化され誇張されるという演出も含めて、このドラマは、オタクマニアが期待するような「楽屋ネタ」のドラマではなく、伝説的なテレビ番組をつくった男たちに憧れを感じる、現在のテレビスタッフたちが、オマージュとして捧げた「神話的な物語」だったのだと、私は考える。

だから、「こんなのありえない」とか「こんなのきれいごとだ」というような「知ったかぶり」の評価は、「木を見て森を見(られ)ない」それでしかない。裏話や実話エピソードが知りたいのなら、その種の資料を読めば良いことで、これは、あくまでも「ドラマ」だということを忘れてはならないのだ。

「名作ドラマをつくった男たち」のドラマをつくる男たち(女たち)の「想い」は、決して「オタク」的な「知識」偏重などではなく、「ものをつくる人間の想い」にこそあったはずだ。

何かと制約の多い、現在の世知辛いテレビドラマ業界に生きるスタッフが「古き良き時代に活躍した伝説的スタッフたち」を描けば、そこにどのような「想い」が込められるかは、容易に想像が適うはず。

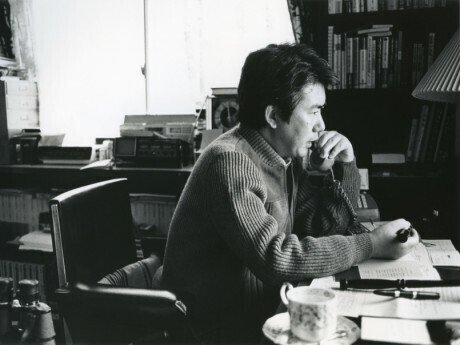

(中央が、演出中の実相寺昭雄)

それを、過去の実情を無視した「懐古趣味」だと批判するのは、それこそ容易ではあろうが、筋違いでしかない。なぜなら、そうした世知辛い現在にあっても、作ることへの「憧れ」を持ちつづけている以上、彼(ら)は心の底まで「サラリーマン」にはなっていない、まさに「名作ドラマをつくった男たち」と同様のクリエーターだと言えるからである。

また、事実そういう「憧れ」を持ちつづけたスタッフによって作られたドラマだからこそ、この『ウルトラマンをつくった男たち』は、民放のスペシャルドラマの中でも、際立って優れた作品になったのではないだろうか。

『ウルトラマン』という「子供たちの夢」をつくった男たちのドラマをつくった男たちは、いったいどんな「夢」をつくったのであろう。

思うに、彼らが描いたのは「夢を捨てきれない大人たちの夢」であろう。

だからこそ、このドラマは「懐かしくも、どこか切なさ」を漂わす、甘美な物語になったのである。

○ ○ ○

『私が愛したウルトラセブン』は、1993年2月13日と20日に2週にわたってNHKで放映された、つごう3時間におよぶ長編スペシャルドラマで、ストレートな「青春ドラマ」に仕上がっている『ウルトラマンをつくった男たち』に比べると、ずいぶん「ひねりのある作品」だと言えるだろう。

その「ひねり」というのは、一見しただけでは気づきにくいものかも知れないが、視聴者に「特異なひっかかり」をおぼえさせ、観賞後には「独特の余韻」をもたらすものとなっている。

そして、この独特のクセとしての「ひねり」は、たぶん、当時『ウルトラセブン』にシナリオライターとして直接かかわった市川森一の、「あの時代へのこだわり」が強く表現された結果なのではないだろうか。

『ウルトラセブン』が製作された1967年当時といえば、おおむね次のような時代であった。

・1962年

【キューバ危機】10月22日、ケネディ米大統領はソ連がキューバにミサイル発射基地を建設中と発表、キューバ海上封鎖を声明。その後、ウ・タント国連暫定事務総長のあっせんで、28日、フルシチョフ・ソ連首相が攻撃用兵器撤収を表明して一段落した。

【米ケネディ大統領が「沖縄は日本」と公式声明】

・1963年

【ケネディー暗殺】

【三矢研究】 防衛庁の統合幕僚会議が「中国と北朝鮮が韓国を攻撃」との朝鮮有事を想定した図上演習「三矢研究」を極秘でまとめた。徴兵制や米軍の核持ち込みを肯定。 (1965年に国会で暴露)

【米英ソが、部分的核実験停止条約調印】

【吉展ちゃん誘拐事件】 【狭山事件】 【松川事件、全員無罪】

【朴正煕(パク・チョンヒ)が韓国大統領就任、軍事政権樹立】

【日本初のテレビアニメ『鉄腕アトム』 放映開始】

・1964年

【東京オリンピック】 【新幹線営業開始】

【トンキン湾事件】 アメリカが、ベトナム戦争に直接介入。

【キング牧師、ノーベル平和賞受賞】

【ダグラス・マッカーサー死去】

・1965年

【アメリカがベトナム戦争に直接介入、北爆開始】

【「ベ平連」結成】 アメリカの北爆に反対し小田実らが「ベトナムに平和を!市民・文化団体連合」を結成し、初の集会とデモ行進を行った。

【日韓基本条約成立】両国で反対デモが多発した。

【朝永振一郎、ノーベル賞受賞 】

・1966年

【国会の「黒い霧」】

【新東京国際空港を成田市三里塚に建設することを閣議決定】1978年の開港までつづく「成田・三里塚闘争」の起点。

【ビートルズ来日】

【『ウルトラQ』『ウルトラマン』放映】

・1967年

【羽田学生デモ】 佐藤首相の一連の訪問外交に反対して起こった2次にわたる羽田闘争は、1960年の安保闘争以来最大の流血デモとなった。

【首相官邸前で焼身自殺】 11月11日 、エスペランティストの由比忠之進、首相の北爆支持などに抗議して首相官邸前で焼身自殺

【非核三原則】 自民党は、「核兵器を作らず、持たず、持込まず」の非核三原則を含む「核政策の基本方針」をまとめた。

【美濃部東京都知事当選】

【家永教科書裁判】 家永三郎、1968年度高校日本史教科書の検定不合格処分取消し請求を東京地裁に提訴。

【流行・話題】ボーリング・ブーム(中山律子)、ツイギー、ヒッピー、アングラ、フーテン族、シンナー遊び

【『ウルトラセブン』放映】

・1968年

【三億円事件】【金嬉老事件】

【東大紛争】 東大全学闘争委員会、安田講堂を占拠。卒業式中止。

【米空母エンタープライズ寄港反対運動】

【ソンミ村の虐殺 】【キング牧師暗殺】

【小笠原諸島、日本復帰】【川端康成、ノーベル文学賞受賞】

・1969年

【人類初の月面着陸】

【佐藤首相訪米で、沖縄72年返還決まる】

【東大安田講堂占拠の学生排除】

【日本のGNPが西側諸国で第2位に。】

【世相】大学紛争、内ゲバ、造反有理、ベ平連

・1970年

【日航「よど号」事件】【三島由紀夫事件】

【日本万国博覧会開催】

【力石徹の「告別式」】 劇画「あしたのジョー」の力石徹の「告別式」が、寺山修司が率いる「天井桟敷き」劇団員の協力で執り行なわれた。

【流行語】ウーマンリブ、三無主義、しらける、人類の調和と進歩(万博のテーマ)、鼻血ブー、わるのり

(サイト『ザ・20世紀』より)※ リンク切れ

見てのとおり、世界が、そして日本が、大揺れに揺れた時代、その揺れが最高潮に達した時代に作られたのが『ウルトラQ』『ウルトラマン』、そして『ウルトラセブン』であり、その四半世紀後の1993年に、『ウルトラセブン』をテーマとして製作されたのが、この『私が愛したウルトラセブン』なのだ。

市川森一のオリジナルシナリオで製作された『私が愛したウルトラセブン』は、オープニングのスタッフロールにおいて、『ウルトラセブン』の本編映像に、当時のニュース映像が重ね合わされていることからも明らかなとおり、上記のような時代背景をハッキリと意識してつくられた作品である。

例えば、ドラマ本編において、円谷プロのシナリオライターで沖縄出身の上原正三(仲村トオル)は、同じく沖縄出身のシナリオライターである金城哲夫(佐野史郎)に、自分の書くシナリオが、どうしても沖縄と日本との関係を反映したものになってしまうと打ち明けて「日本が地球だとしたら、沖縄人は地球人にまぎれこんだ異星人だ。そうすると、さしずめウルトラセブンは、日本を守るアメリカの第七艦隊ってことになってしまう。そんなシナリオ使えないだろう、金ちゃん?」等と語り、沖縄の日本復帰が目前にせまった時代の、沖縄人の微妙な葛藤を描いており、またそうした文脈の中で、やがて金城哲夫が沖縄へと帰っていくシーンが描かれる。

(金城哲夫を演じる、佐野史郎)

さらに、後半の大きなエピソードとして、ベトナム行き(=人殺し)を拒んで脱走した米兵を、アンヌ(田村英里子)とダン(松村雄基)が匿うことになり、最後はポインター(ウルトラ警備隊の特殊自動車)を駆って、脱走米兵を逃がそうと奮闘する、活劇的なシーンもある。

前者の上原正三・金城哲夫のエピソードは、かなりのところ現実を踏まえた(内面の)フィクションであり、後者の脱走米兵を匿うエピソードは、無論、完全なフィクションだ。

だから、ここでも『ウルトラセブン』のリアルな「裏話」を期待したようなオタクファンからは、後者のエピソードは「いかにも作りごとで余計である」といった、否定的な評価を受けるのかもしれない。

だが、このドラマで市川森一が描こうとしたテーマを「夢見た時代へのオマージュ(あるいは、レクイエム)」だと考えれば、正義のヒーロー・ヒロインであるダンやアンヌが、脱走米兵を逃がそうとして奮闘するというエピソードは、「メタ・フィクション」としてのドラマ構成を最大限に生かした、「歴史的現実」でも「虚構」でもない、「もうひとつの現実」としての「夢がたり」だった、とは言えないだろうか。

『私が愛したウルトラセブン』が、単なる「内幕ドラマ」でもなければ、『ウルトラマンをつくった男たち』のような「理想化された神話物語」でもなく、あえて言えば「ありえたもうひとつの現実」としての「夢」を描いた物語だというのは、二部構成のそれぞれのパートタイトルが「第一部 夢で逢った人々」「第二部 夢見る力」と題されていることからも明らかだろうし、本編の主人公(語り手)であるアンヌ(田村英里子)を除く、他の「ウルトラ警備隊」のメンバーが、ついにオリジナルキャストの俳優名(アンヌ隊員=菱見百合子、モロボシ・ダン=森次晃嗣、 キリヤマ隊長=中山昭二、アマギ隊員=古谷敏、ソガ隊員=阿知波信介、フルハシ隊員=石井伊吉・のちの毒蝮三太夫)で呼ばれることがないということからも、それは明らかであろう。彼らは最後まで、ドラマの中のスタッフからも、外部の人間からも、本人たち(俳優)同士も、「アンヌ」「ダン」「ソガ」等と呼ばれ、呼び合うのである。

(上が、田村英里子と松村雄基。下が、菱見百合子と森次晃嗣)

また、アンヌ役が、当初決まっていた女優の急遽降板により、スカウトされるかたちでアンヌ役に抜擢された菱見百合子(田村英里子)が、ある時、上原正三に「どうだい、もう馴れたかい?」と問われて「無我夢中で、まだ何だか夢の中にいるようです。でも、これが夢なら、ずっとこの夢を見つづけていたい。こんな夢なら醒めて欲しくない」と語るシーンがあり、それと対になるように物語の終盤、『ウルトラセブン』の最終話の撮影がクランクアップして、俳優を含むスタッフ一同が打ち上げパーティーの後、円谷プロの庭でたき火を囲み、輪になって怪獣音頭を踊るシーンでは、アンヌ(田村英里子)が、その輪の中に、沖縄へ去って既にいないはずの金城哲夫の幻を見、さらにはその金城もふくむ一緒に『ウルトラセブン』を作ってきた仲間たち(俳優・スタッフ)の姿が、今度は幻のように次々と消えてゆき、最後はアンヌだけが一人取り残される、という「夢の終焉」の象徴表現もなされる。

(アンヌ役の田村英里子と、上原正三役の中村トオル)

つまり、この物語は、はっきりと「アンヌが見た、夢の物語」という構成になっているのだが、それは『ウルトラマンをつくった男たち』のようなストレートな「フィクション」ではなく、「あえてフィクションを通過させることで、あの(夢と挫折の)時代という現実」をリアルに描こうとした、「ほろ苦い」物語なのだと言えよう。

例えば、ダン(松村雄基)は、『ウルトラセブン』で主役を射止めるまでは、年上のシャンソン歌手に食わせてもらっている売れない役者だっだのだが、主役を射止めたのを切っ掛けに、彼女との入籍を果たそうとする。ところが、当日、撮影が遅れてしまったせいで、「一緒に入籍手続きをしよう」と約束した待ち合わせに遅れてしまい、その結果、彼女の方から身を退くかたちで縁を切られてしまうという憂き目を見る(当時は、携帯電話など無く、出先の人間に連絡をとるのは、極めて困難であった)。

ダンがこの待ち合わせ場所に急ぐシーンで、最初にポインターが使われるのだが、この時ダンは、スピード違反で警察に捕まり、その不運もあって約束の時間に間に合わない。

また、先に紹介したとおり、ダンがニ度目にポインターをつかうのは、脱走米兵を逃がすために、公安警察とMP(アメリカ憲兵)の追跡を振り切ろうと、ポインターで町中を疾走するシーンなのだが、この時も、あと一歩というところで待ち伏せにあって、逃亡は失敗。思わずダンは「どうして現実は、こんなにうまく行かないんだよ!」とハンドルを叩いて悔しがり、脱走米兵に別れを告げるシーンでは「俺が本当に、ウルトラゼブンに変身できたらなあ……」と「現実の非情さ」を嘆くのである。

また、話は前後するが、『ウルトラセブン』の収録が終盤にさしかかった頃のエピソードとして、円谷プロ御用達のスナック喫茶のマスターが、アンヌについて「最初はいかにも体育大学のお硬い学生さんだったアンヌが、今じゃあすっかりうわばみになっちゃって」などと語るシーンや、ダンに恋心を抱いていたアンヌが、ダン以外の隊員(俳優)たちと新宿二丁目に飲みに行き、ソガと二人、みんなとはぐれた際に、ソガから「ダンの女だったシャンソン歌手」の店が近くにあると知らされ、その店へ連れていけ、と言い出すシーンがある。

ソガが「みんなが探してるだろうから、二人だけで違う店に行くことはできないよ。あとで何言われるか、わかったもんじゃないし」と断ると、アンヌ(田村英里子)は「二人でホテルにシケ込んだとでも思わせておけばいいのよ!」と言い放つ。

「酔った勢いでの言葉」として描かれているとは言え、このセリフは、今も多くのファンのマドンナたるアンヌ(菱見百合子)のイメージを揺るがす、危険な発言だ。また実際、アンヌを演じた菱見百合子は、その後、ポルノもどきの映画に出演して、往時のファンを嘆かせたという現実があるだけに、このセリフは、そうした微妙なところ(現実)にあえて触れる「確信犯的に書かれたセリフ」だったとも言えるだろう。

ともあれ、このように「うわばみになったアンヌ」「ホテルにしけ込むなどという言葉を口にするアンヌ」あるいは「女に食わせてもらっている、ひも状態のダン」「入籍の約束に間に合わないダン」「脱走米兵を庇いきれないダン」と、この物語では、登場人物たちが単純に「理想化される」ことはなく、むしろオリジナルキャスト(実在の俳優)から切り離され、役名で呼ばれて虚構化されているからこそ、「人間くさい弱さ」をもつ存在として描かれているのだ。

つまり、この物語は、『ウルトラマンをつくった男たち』のように「後の世の人間が、憧れをもって描いた、フィクションとしての過去」ではなく、「理想と現実」「虚構と現実」のはざまで葛藤しながら往時を生きた人間が、往時(過去)をふりかえり、その未熟ではありながらも懸命に生きた時代、夢と挫折の時代を、そんな時代への「オマージュ」であり「レクイエム」として描いた作品である、と言えるのではないだろうか。

この物語のラストは、アンヌ(田村英里子)の「さようなら、私の夢の仲間たち…。さようなら、私のセブン…」という言葉で締めくくられ、現代が「夢の終焉」を迎えた時代、「夢見ること」の困難な時代であることが暗示される。

けれども、この物語は、決して「負け犬の昔がたり」ではない。

「昔は良かったなあ」とか「俺も昔は、ちょっとしたもんだったんだぞ」といったたぐいの話ではない。

「完全無欠のヒーロー・ヒロイン」たるべきダンやアンヌが、この物語に中では「人間くさい弱さ」を持つ存在として描かれていたように、人はたとえ「特別な力」など持たなくても、「夢見る力」を信じることで、「挫折」を越えて、等身大のヒーロー・ヒロインになれるんだ、ということを、この物語は伝えていたのではないだろうか。

元来、『ウルトラセブン』という作品は、わかりやすい「勧善懲悪の枠」には収まりきらない葛藤を抱えた、とても「人間くさい作品」であった。その意味で、『ウルトラセブン』が教えてくれたのは、わかりやすい「力の正義」ではなく、「理想を抱き、そのために葛藤する人間の強さ・弱さ」だったのではないだろうか。

思えば、このドラマのなかで再現されている「盗まれたウルトラ・アイ」(第37話/市川森一)、「ノンマルトの使者」(第42話/金城哲夫)、そして最終話「史上最大の侵略」(第48話・第49話/金城哲夫)などは、セブンの苦悩・葛藤を描いて、じつに印象ぶかい作品であった。

『アンヌ、ボクは…ボクはねぇ…、人間じゃないんだよ! M78星雲から来た、ウルトラセブンなんだ!』一一そうアンヌに告白した後、『西の空に明けの明星が輝く頃、一つの光が宇宙へ飛んで行く…それがボクなんだよ』と別れを告げるダン。そして、瀕死の重傷を負ったまま戦いに赴こうとする彼を、引き止めようとするアンヌ。それを振り払い、アマギ隊員の救出に向かうダン=ウルトラセブン。

数々の戦いでぼろぼろの身体になったセブンは、ゴース星人があやつる怪獣パンドンを倒してアマギ隊員を救出した後、その言葉どおり、M78星雲の故郷へと帰ってゆく。

一一そして、そんなセブンの姿を、ある感慨をもって見送ったスタッフは、そして往時のファンは、セブン無き後の世界を、どのように生きようと思っただろう。

セブンに倣おうとして、このドラマのダン同様、挫折多き人生を歩んだのか。それとも、「あれは子供だましの、きれいごとの物語だったんだ」と悟り、「世の中、正義が勝つなんて、そんな甘いもんじゃないんだよ」と、そう自身に言い訳をしながら、要領よく立ち回る大人になったのであろうか。

しかしながら、セブンが教えてくれたのは、「最後まで戦う」ことではなかっただろうか。

たとえぼろぼろになっても「決してあきらめない心」「友の信頼を裏切らない心」ではなかったか。

一一しかし、そんな人間であり続けるためには、そんな大人であるためには、いったい何が必要なのであろうか。

市川森一が『私が愛したウルトラセブン』という物語を通して語ったその答こそ、一一「夢見る力」だったのである。

「達成されない理想」という「夢」を抱きつづける「力」こそが、あの時代の産んだ『ウルトラセブン』という「夢物語」が語った、「現実への贈り物」だったのではないか。

「私が愛したウルトラセブン」とは、そんなウルトラゼブンだったと、この物語は語っているのではないだろうか。

(2022年8月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○