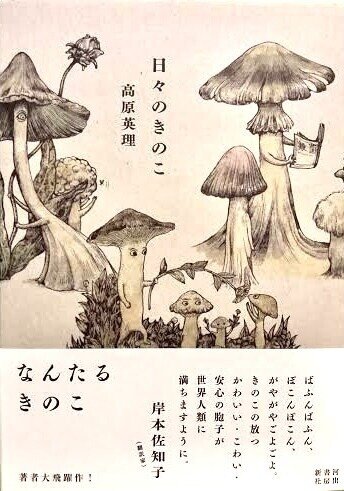

高原英理 『日々のきのこ』 : 人間でなくなることの快楽

書評:高原英理『日々のきのこ』(河出書房新社)

本書は、高原英理というちょっと変わった作家と、きのこという奇妙な生物の出会ったところに成立した、かなりマニアックな小説作品である。

高原英理を読むような人なら、たぶん彼のおおよその経歴くらいは知っているだろうが、解説の必要上、簡単に紹介しておこう。

『1985年、小説「少女のための鏖殺作法」にて第1回幻想文学新人賞受賞(本名名義)。1996年、評論「語りの事故現場」にて第39回群像新人文学賞評論部門優秀作。この時に高原英理の筆名を用い始める。ゴス文化やゴシック文学についての批評を多く著す。

1999年、秋里光彦の名でホラー小説『闇の司』を第6回日本ホラー小説大賞に応募し、短編部門最終候補に残る。2001年、同作をハルキ・ホラー文庫から刊行して作家デビュー。2007年以降、高原英理名義で書き下ろし長編小説を刊行。』

(Wikipedia「高原英理」)

要は、かの『幻想文学』誌が主催し、澁澤龍彦と中井英夫が選考委員をつとめた「第1回幻想文学新人賞」を受賞するという輝かしいスタートを切った人なのだが、幻想文学というジャンルの斜陽化とともに、幻想小説家としての活躍の場を得ることもなく、しばらくは文芸評論家として活躍したのち、やはり小説が書きたいということで、創作中心の作家活動に入った人だ。

評論と創作を含め、その特徴は「マニアック」ということ。

よく言えば「貴族趣味」、悪く言えば「オタク」。

高原の活動履歴を参照すれば、その両極の間を左右に揺れながら今日に至っているというのが、一目でわかるはずだ。

高原自身としては、当初は、澁澤龍彦・中井英夫の線で、カッコよく「幻想文学的な美学を領導する象徴的存在」になりたかったのであろう。だが、そのためには、少々力量不足だったし、人間としての強度に欠けた。

要は、「自信(自己承認)」が、「承認欲求」の大きさに比して、不十分だったので、「俺はこれで行く。わからないのは読者が悪い」と断じて、覚悟も持ってやりとおす、といった「幻想の強度」がなかった。

それにもともと、そういう「孤高」タイプではなく、「みんなと仲良く」的な「庶民」的な部分もあったから、「貴族趣味」に徹することができなかったのだ。

無論、それはそれで、「自身の本来性に気づく」という意味において、良かったのだと、私は思う。一部の先物買い的な「オタク」たちに「先生」呼ばわりされて、それで満足しているようでは、本人のためにもならないと、そう考えるからだ。

作家(小説家)というのは、「見栄」を張って自分を偽っているようでは、ろくなものなど書けない、というのは、当たり前の話なのである。

だから、自身の「弱さ」や「庶民性」や「オタクさ」を出した作品は、悪くなかった。

これ見よがしな「ネタの趣味性」で売り込もうとするものではなく、それゆえに一般の話題にもなりえたのは、そうした「素の高原英理」が出ている作品ではないだろうか。例えば、「オタサーの姫」を扱った『不機嫌な姫とブルックナー団』(2016)などは、そうした佳作の一つであり、ある意味では、高原英理という人自身が「オタサーの姫」みたいな存在だったから、テーマ選択として良かったのだろうと思う。

そして、そういう意味で、今作『日々のきのこ』も、高原英理の個性に合致した作品だと言えるだろう。高原英理は、「きのこ」的な「キモカワ不思議で、ちょっと変態」な作家だと、私は評価しているのである。

○ ○ ○

次は「きのこ」である。

「きのこ」は、「マニアック」で、いささか「変態」的な生き物だから、そういう人を惹きつける。かく言う私も、その一人だ。

『菌類(きんるい)とは、広義には細菌類、卵菌類、変形菌類及び真菌類をまとめて指す用語であるが、狭義には真菌類を示し、本稿では主に狭義の菌類(真菌類)について扱う。真菌類は、キノコ・カビ、単細胞性の酵母、鞭毛を持った遊走子などの多様な形態を示す真核生物であり、菌界(学名:Regnum Fungi)に分類される生物群である。大部分の菌類は、外部に分解酵素を分泌して有機物を消化し、細胞表面から摂取する従属栄養生物である。

菌類に属する生物門の分類は後述するように、現在も活発に議論され、未だ定まった分類がない状態が続いており、教科書ではかつての古典的分類を用いて説明されている。』

(Wikipedia「菌類」)

要は、植物とも動物ともつかない、中間的な変な生き物であり、形や性格、生態も多様で、捉えどころのない生物だということである。

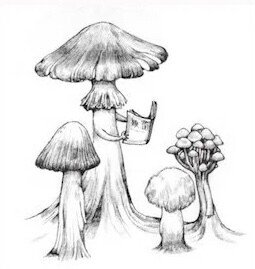

だいたい、多様だとは言え、その形態からしていかにも「いかがわしい」。

一般的には「きのこの王様」とされるマツタケからして、「男性器(ペニス=ちんちん)」そのものだし、きのこには、毒々しい色彩のものが少なくない。見た目にも、およそ地球上の生物だとは思えないような、「派手な個性」を持っている。

それから、粘菌のように、植物形態から軟体動物的形態に「変態」して「移動」したりするのもあるし、植物に寄生するだけではなく、冬虫夏草のように動物に寄生したりするものもある。

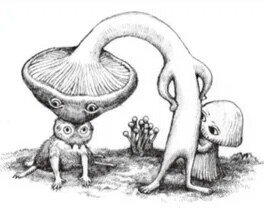

要は、「変幻自在」かつ「容貌怪異」であり、ほとんど「正体不明の宇宙生命体」的な生き物なのだ。

だから、だからこそ、他には代えがたく「魅力的」であり、その魅力とは多分に「マゾヒストが喜ぶたぐいの、キモコワカワ」で、「可愛がってあげたいけど、逆にこっちが食われちゃうかもしれない」という、ハラハラドキドキ感を与えてくれる生き物なのだ。

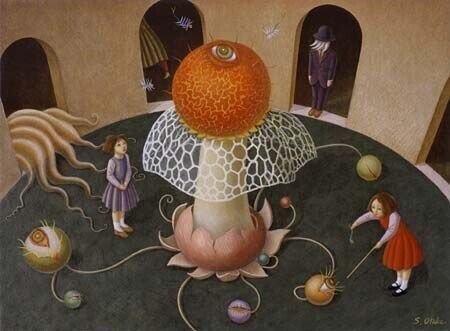

で、ついでに書いておくと、私がこういう「きのこ」に代表される「菌類」に、はっきりと興味を持ったのは、形態的には、画家・大竹茂夫の影響である。

きのこ・菌類は、大竹のライトモチーフであり、大竹は、自身で「冬虫夏草館の秘密」というホームページを立ち上げて、そこに自分の採取した冬虫夏草を展示するほどの、菌類オタクである。

ちなみに彼の画風は、文字どおり「キモカワ」で、H・P・ラヴクラフトのファンだというのも、実にわかりやすいところだ。要は、うねうねぐちゃぐちゃしたものが好きだということなのだろう。私は、そんな大竹の作品を何点か所蔵する、昔からの大竹ファンなのである。

(クトゥルフ「ヨグ=ソトース」)

「菌類」の魅力を教えてくれた、もう一人は、南方熊楠である。こちらは有名だから、さほど説明の必要ないだろうが、要は、大竹が、きのこの「形態的魅力」を教えてくれた人だとすれば、熊楠は菌類の「性格的魅力」を教えてくれた先生なのである。

○ ○ ○

で、やっと、高原英理の小説『日々のきのこ』である。

端的に言って、この小説は「キモコワカワの変態小説」だと言えば、それに尽きる作品だ。

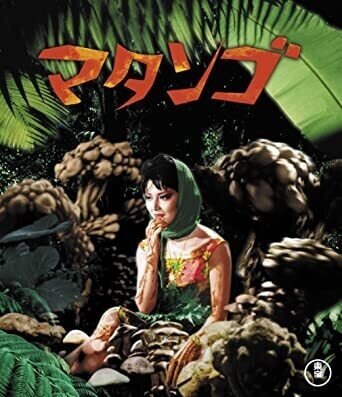

この作品は、「きのこの怪獣が襲ってくる」とか「きのこに感染して怪物化した人間が襲ってくる」とかいった「怪獣小説」でも「SF小説」でも「パニック小説」でもない。

「きのこに侵食されて、半ばきのこ化してしまったら、きっとこんな感じだろうな」という「性的夢想」を描いた「変態小説」だと考えれば、大筋で間違いはない。

梶井基次郎の「桜の樹の下には」では、桜の樹の下に人間の屍体が埋まっていて、その屍体の養分を吸い上げているから、桜は妖しいまでにあれほど美しいのだ、といった美的幻想が描かれていた(と記憶する)が、これは屍体を、外から眺める(幻視する)視線で描かれた作品だと言えるだろう。

樹の根っこの毛細管が屍体を抱き込み、体に食い入って、その養分を吸うというのは、それ自体、性交のアナロジーとして、なかなかエロティックではあるけれど、しかしこれは、外からの鑑賞的イメージでしかないから、その屍体というのは必ずや「美女」でなければならない、ということになる(まあ、美少年までなら許そう)。つまり、その屍体が「枯れた老人」だとか、逆に「肥満体の中年男性」なんかでは、せっかくの「妖美な桜幻想」も、ビジュアル的に台無しだからだ。

ところが、本作『日々のきのこ』の場合は、視点人物である「私」自身が、きのこに侵食される側であるから、「私」自身の「美しさ」はどうでもいいし、そもそも「わかりやすい美」であってはならない。

わが体を侵食してくるのが、きのこの「菌糸」であるというのは、言うなれば「キモいものに犯される(汚される)」ということであり、そこに「被虐的な快感」が生じるのだから、「綺麗」なだけではダメであり、むしろ「グロテスク」なくらいで、ちょうど良いのである。

要は、「作者」であり「読者」自身が、「怪物に凌辱される美女」になって、その「堕ちる悲劇」に酔うのである。江戸川乱歩ではないけれど、醜い「人外」に堕ちてしまうことで、裏返しの「選ばれたる者」に変身変態する。ポール・ヴェルレーヌの「撰ばれてあることの/恍惚と不安と/二つわれにあり」という詩句に表現された「恍惚と不安」を、きのこに犯されて怪物化するという幻想において、作者は楽しみ、マニアックな読者も、それを共有するのだ。一一この小説は、そんな小説なのである。

○ ○ ○

ただし本作は、最後の最後に、作者自身の「告白」めいた文章がおかれており、そこで語られる幼時体験は、作者がなぜ、こんな「変態小説」を書くに至ったのか、その理由を間接的に伝えるものとなっていて、ある意味では「泣かせる」話になっている。

しかし、本作は「小説=フィクション」なのだから、この巻末の「告白」が、そのまま作者・高原英理自身の「悲しい幼時体験」だと信じたら、それは作者の術中に、まんまとハマったことにしかならないだろう。

この「告白的昔語り」は、作者が「単なるマニアックな変態」ではないのだと、弁明的に読者を説得するための「最後っ屁的な予防線」になっているのである。

しかしまた、この「告白」に描かれた「幼時体験」は、そのままではないにしても、高原英理という人の、ある種の「本質」を描いているというのは、否定できないところでもあろう。その意味では、まるっきりの「嘘」ということではなく、「暗い美談」化された体験的フィクションだとでも考えれば良いのではないだろうか。

ともあれ、こうした「予防線」であり「逃げ」を、最後にうってしまうところが、高原英理という作家の「弱さ」であり、その「限界」で、人目をはばかって、「変態」や「人外」になりきることのできない人だからこそ、彼は、澁澤龍彦や中井英夫のような「怪物」にはなれなかったのである。

(2022年4月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○