相澤啓三 ・ 建石修志 『悪徳の暹羅雙生児 もしくは 柱とその崩壊』

書評:相澤啓三・建石修志『悪徳の暹羅雙生児もしくは柱とその崩壊』(沖積舎)

本詩画集における相澤啓三の詩は、はっきりとホモセクシャルでエロティックである。しかしまた、そこには悲劇を予感させる濃厚な暗さがあり、その悲劇性の毒が、ホモセクシャルでエロティックな愛の空間を、形式的に「堅牢」なものにしてもいる。

もっとも、私は詩オンチを自認する人間なので、相澤の詩がどの程度すぐれたものなのかの判断は保留して、もっぱら建石修志の絵について書きたいと思う。本詩画集を購入したのも、もっぱら建石の絵に惹かれてのことであった。

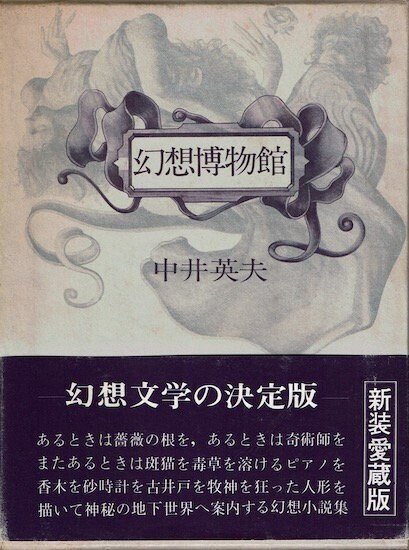

建石修志の魅力に取り憑かれたのは、中井英夫の「とらんぷ譚」四部作(『幻想博物館』『悪夢の骨牌』『人外境通信』『真珠母の匣』)が最初であったと思う。ことに『幻想博物館』は、中井英夫の代表作巨編『虚無への供物』と並び立つ、日本における幻想小説短編集の一二を争う粒揃いの作品集であったこともあり、中井英夫の傑作短編小説と建石修志の絵との一体的な相乗効果は、ほとんど奇跡的なものと感じられた。

(もっとも『幻想博物館』の挿絵と単行本の装丁は、当初は建石ではなかったが、『悪夢の骨牌』以降の「とらんぷ譚」の雑誌連載にあたって、建石が挿絵を担当するようになったので、『幻戯博物館』も建石修志装の新装版を出して、四部作の装丁が建石で統一されることになる)

そして、この「とらんぷ譚」と同時期(1970年代半ば)に刊行されたのが本詩画集であり、建石修志初期の代表的な画集である『凍結するアリスたちの日々に』と『変形譚』である。

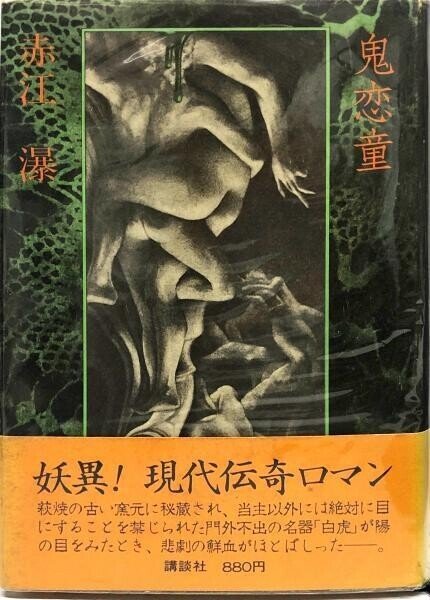

その後、建石修志は、赤江瀑(『鬼恋童』)や寺山修司(『ぼくが狼だった頃 さかさま童話史』)など、いろんな作家の装丁を手がけるようになるが、共通しているのは「ほの暗い幻想性」だと言えるだろう。しかし、建石修志と言えば中井英夫という印象は強烈で、二人はベストマッチのペアとして、長らく活動することになる。

無論「建石修志の絵」と言っても、時期によって少しずつ変化しているので、私個人に関して言えば、すべての時期の作品について「好きだとは言えない」し、高い評価を与えているわけではない。

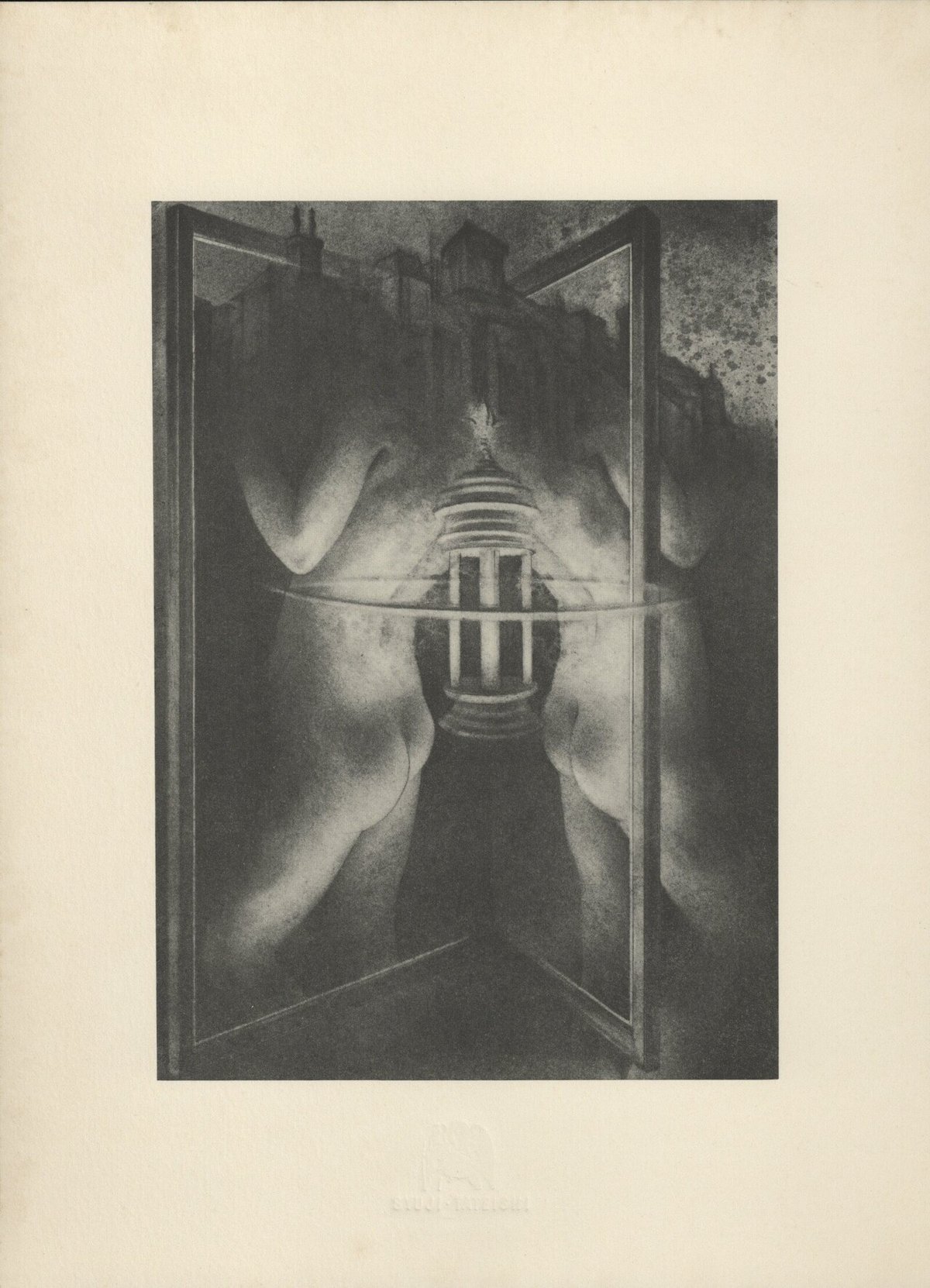

端的に言えば、本詩画集『悪徳の暹羅雙生児もしくは柱とその崩壊』が、建石修志画集の最高傑作であると思うし、この時期の絵が最も独創的に個性的な魅力を発していたと思う。

簡単にその変化を跡づけるなら、初期の建石修志の作品には「夢のような茫漠たる捉えがたさ」があって、それが中井英夫や相澤啓三のホモセクシャルな感性と響き合い、この世ならぬ濃厚な世界を現出させていた。

だが、建石はやがて、これも本来的な指向なのではあろうが、「硬質なものへの偏愛=オブジェ指向」を強めていき、そのため世界の「輪郭を明確化」させていくことになる。そしてこの点で、初期の「夢のような茫漠たる捉えがたさ=非オブジェ的世界観」を高く評価していたファンの失望を買いもしたのである。

さて、本書『悪徳の暹羅雙生児もしくは柱とその崩壊』だが、本書にはホモセクシャルでエロティックな愛の暗い悲劇性が「夢のような茫漠たる捉えがたさ」において見事に表現されている一方、その世界が、建物の芯となる「柱」の崩壊というかたちで消滅する様を描いている。つまりここには、建石修志の「二つの方向性」の接触が、作品に強い緊張感と力動性を与えているのだ。

本書に描かれているものとは何だろう。

私はそれを「世間から禁止された愛のかたちであるが故の暗い恍惚と、その崩壊の予感によって強化された蒼白い歓喜の炎」であると表現したい。

なお、相澤啓三は、中井英夫の『虚無への供物』の登場人物「氷沼藍司」のモデルであり、赤江瀑は同じく「氷沼紅司」のモデルである。また、寺山修司は、中井英夫が『短歌研究』誌の編集長として見いだした詩人であることを申し添えておこう。

初出:2019年11月2日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○