- 運営しているクリエイター

#日経COMEMO

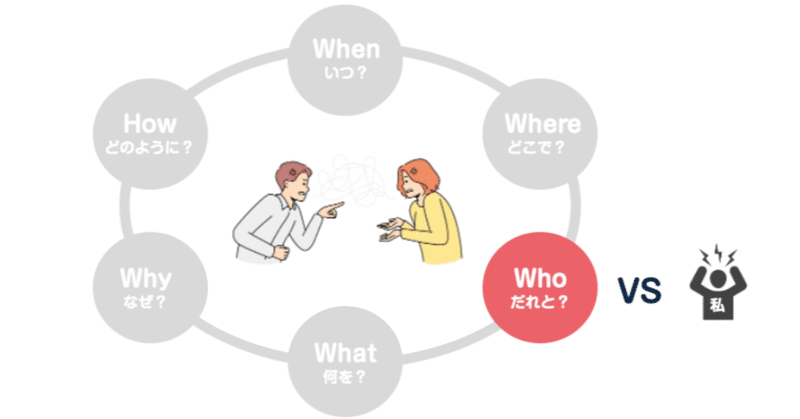

「何をするか」と「誰とするか」はどっちが大事?その比重の違いと、価値観についてのパワーポイント。

「私とあの子どっちが大事なのよ!」

マンガで聞いたようなセリフだが、実際に言われたことがある人はどのくらいいるのだろうか。

ふと気になって、Twitterで聞いてみた。

「僕のことをフォローしている人」という一般性のカケラもないデータだが、どうやら3割程度の人が冒頭のセリフを言ったか、言われたことがあるらしい。

意外と多い。

どうやらこの状況は、マンガの中だけの話ではないようだ。

(幸

「女王蜂症候群」〜”若い時に苦労したから今の自分がある”...だから私たちも耐え忍ぶべき?

ずいぶん前の食事の席で、かわいいお子さんを連れて参加されていた当時30代後半の女性の方から、“若い時に苦労したから今の私がある。子どもを持てるのは苦労したからこそ。みんなもまずは仕事を頑張ってね。”という趣旨の言葉をかけられたことがあります。当時も今も、どうしてもどこか引っ掛かりを覚える言葉です(だからこそ何年も覚えているのですが…)。

「女王蜂症候群」という言葉を知り、あの言葉に自分が感じたモ

「昭和の営業スタイル」と「令和のタイパ意識」は、意外と相性がいい。

隣の席でOB訪問が行われていた。

都内の居酒屋で、仕事論を熱く語るスーツの男性。向かいには、あどけなさが残る大学生らしき男の子。

今の大学生と言えば、いわゆる「Z世代」のど真ん中。

スーツの男性は、おそらく僕と同世代。30代後半の昭和生まれと言ったところだろうか。

ここでは仮に社会人をAさん、学生をBくんとして話を進める。

Aさんは営業職で、自らの成功体験を語っていた。

「取引先のキー

なぜ、コンビニで売っているものは答えられるのに、「売っていないもの」は答えにくいのか

人には、簡単に答えられる質問と、答えにくい質問があります。

就活や仕事で「答えにくい質問」に出会った時は、真正面からぶつかるだけでなく、自分なりに質問を再定義する力が必要です。

では、どうすれば答えにくい質問を、答えやすい質問に再定義できるのか。

今日は、就活や仕事で成果を出すための「課題の再定義」について書いてみたいと思います。

大きな質問を、答えやすい質問に変える先日、会社の後輩が実施

ダイバーシティにおける「ちがい」と「おなじ」の相補性、そして「異化」と「和」

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は「ちがい」と「おなじ」について書いてみたいと思います。

「ちがい」と「おなじ」最初にちょっと簡単なワークを。

「ちがい」を見つける問題です。

次の2枚の絵からそれぞれ、一つだけ「他とちがうもの」を選んでみてください。

いかがでしょうか?どちらも解けましたか?

簡単そうで意外と難しかったかもしれません。

これがたとえば、

とか

だった

マネージャーに必要な「観察」と「ゆさぶり」の技術

「育成」じゃないと悟った話新米マネージャーだったときの話です。

当時の私の悩みは、新しく自分の部下になったメンバーのキャリア。彼は営業が得意ではありませんでした。

ただし、頭脳がすごく優秀だったために「教育を頑張ればどうにかなるのでは?」と、一生懸命に「育成」をしようとしていました。

しかし、一向にうまく育たない。一方でどんどん暗くなる彼。

どうにかしてあげたいと、日々かなりの時間を割いて

休みの日も「何者かでなくてはならない」のか?

週休3日制議論とは何か?「週休3日制」という言葉をよく耳にするようになりました。その言葉だけ聞くと「え〜いいなぁそれ理想的だなぁ」と思う一方で、「そんなこと本当に実現可能なの?一部の余裕のある人だけじゃないの?」と思ってしまう自分もいて、どこか距離のある言葉でした。

メリット/デメリット

ただ、ふと気になってこちらの記事を読んでみると、"政府は「骨太方針2022」に「選択的週休3日制の促進」を

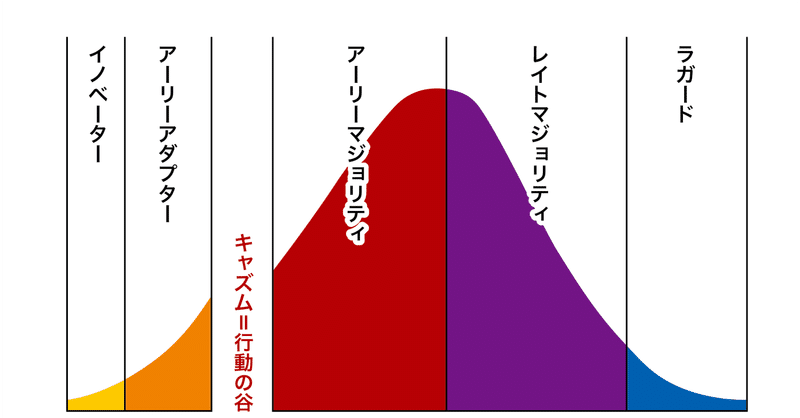

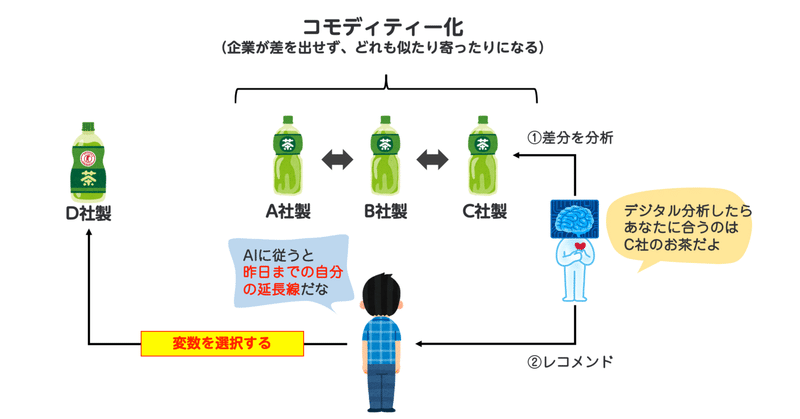

これからのビジネスパーソンに必要なスキルは、「変数力」だと思う。

今月の日経COMEMOのテーマは「#3年後に必要なスキル」とのこと。

デジタルの進化で、なくなる仕事も増加。

世界経済フォーラムは、2025年までに事務職や工場労働者など8500万人分の仕事がなくなり、データアナリストなど9700万人分の仕事が新たに生まれる、と予測しているらしい。

これまでビジネスパーソンに求められていたスキルが不要になり、私たちにはスキルの付け直しが求められている。

いわ

シーンとなる「質疑応答」タイムを熱気ある時間に変える、「究極の質問」とは

研修や講演会で、最後の質疑応答タイムが「シーン」となると、残念ですよね。

実は、ちょっとした工夫で、質疑応答を盛り上げる方法があります。それが、「究極の質問」セッションです。

やり方は簡単。いつもの研修や講義を少し短めにして、参加者同士で講師に投げかける「究極の質問」を考えるワークを行う。たったこれだけで、質疑応答が熱気ある時間に変わり、参加者の満足度が高まります。

今日は、私が実際に様々な

分節を超えて感じる感性 〜ダイアログ・イン・ザ・ダークで改めて感じた「Object的視覚」偏重の弊害

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は非視覚的な感性がこれからもっと求められてくるのではないか、という話を書きたいと思います。

視覚偏重のObject的認識現代人の生活・とくにビジネスの場では「視覚偏重」が強まっている気がします。

よく、講演などの時に下のスライドを出すのですが、

オフィスでは「音を出してはいけない」「においを出してはいけない」「食べ物を食べてはいけない」「動き回