ChatGPTを国語の授業で使ってみた

こんにちは。ぐうぽんです。

今年度も色々ICTを授業に組み込む研究をしていますが、今回は一度やってみたかったChatGPTの活用。

参考にした授業をもとにやってみましたので報告します。

ChatGPTの特性を知ろう

ChatGPTは、いわゆる生成AIと呼ばれるもので、膨大なビッグデータを使って様々な質問に答えるシステムです。

これまでのWeb検索と違い、人に話しかけるように聞けるので、相談相手感覚で操作できます。

元々やってみたい気持ちは昨年からありましたが、どうにもこいつはどう使えばいいのか。

得体のしれない存在だと思っていました。

漠然と思っていたら、テレビで特集がありました。

そこでまず初めに知ったのは役割を持たせることでした。

これはテレビからの拝借ですが

なるほど!AIは何にでもなれるんだ!と分かり、少し方向性が見えてきました。

また質問を書いても、場合によっては嘘を言ったり意図した内容が返ってこなかったりするのもAIの特性です。

なので、納得しない場合でも、納得する回答であっても何度も聞いてみることだそうです。

人間に何度も聞いたら「こいつ何なん?」と腹立ちますが、AIは何とも思いません(笑)

むしろ欲しい答えを導くまで、質問内容を変えたりしてトライしてみましょう。

(根気よく粘り強く聞くことで、もしかしたら主体的な活動につながる?)

他にも参考になったサイトがありますので、リンク貼っておきます。

なぜやってみたいと思ったか、については別記事でまとめてます。

手紙の下書きを書いてください

そんな様々な思いを持ちつつ、初めての授業活用は光村図書国語4年「お礼の気持ちを伝えよう」でした。

単元「聞き取りメモのくふう」で学んだメモの取り方を活かして、社会科見学に出かけた子どもたちが、訪問先に向けてお礼の手紙を書く活動でした。

教科書にも手紙の例文はありますが、今回のテーマと少し乖離している点、そしてどうしても子どもたちの中には経験の差がありますので、「お礼の手紙」と聞いて、すぐ内容を書ける子もいれば、全く想像もできず止まってしまう子もいます。

一番大事なのは「使える文章」「イメージがふくらむ文章」

自分がたたき台を書いてもいいのですが、掛け持ち講師なので正直考える時間も余裕もありません。

そこで、ChatGPTにお願いしたという訳です。

ChatGPTは本来であればユーザ登録が必要ですが、無料で体験できるものもあります。

今回はログイン不要のサイトを利用しました。

スライドとともに、AIに手紙の下書きをお願いしてみます、と伝えると子どもたちの目が輝きました。

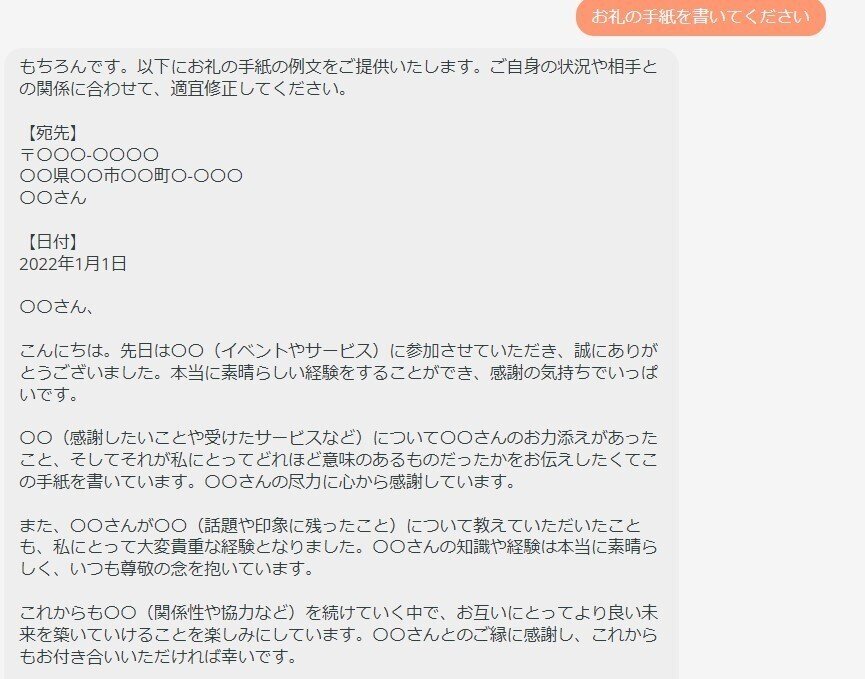

まず、「お礼の手紙を書いてください。」とお願いすると、このようになりました。

確かにお礼の手紙ですが、子どもたちからは「難しい」「なんかちがう」の声が。

「どうしたらいい?」と聞いてみたら、

「学校名を入れよう」「小学4年生と伝えよう」「社会科見学で出かけた」「清掃工場に行ったことも入れよう」・・

そんな子どもたちの声を入れて、質問内容を変えてみました。

大きく変わりましたね。

相手は清掃工場の人たち、小学生が書く文章。

こう指定したことで、先程よりは使える文章になりました。

この文を参考に、子どもたちに手紙の下書きをしてもらいました。

もちろんこれをすべて使っては学習にもなりませんし、そもそも使えませんので、

・いいなと思った表現を利用する

・文の構成の参考にする程度

とし、あとは当時の資料を見る、最初の挨拶、別れの挨拶も使って自力で書いてもらいました。

私の指導はここまででしたが、後日清書した文を見ると、全員相手のことを考えたとても良い手紙になっていました。

ふり返りも読んでみると、一部の子が「ChatGPTの文が参考になった」「AIの力はすごいと思った」といった声もありました(いいぞ、いいぞ)。

ちなみに、ChatGPT等の生成AIは東京都の場合、小学生の使用は禁止されているので、使うとしたら今回のように先生が使い、子どもたちが考える方法がいいと思います。

AIは学校でもっと活用すべき

これからの時代、ChatGPTを筆頭に生成AIの台頭は増えるでしょう。

今の子どもたちが大人になる頃には、AIはもっと身近な存在になるかもしれません。

確かにAIはまだ発展途上の段階なので活用を不安視するのは分かります。

日本の場合、異質なものを認めない風潮もあるため、使えないとわかったらそのまま逃げてしまう先生が多いのでは?と危惧しています。

でも

使い方さえ、AIの特性さえ理解すれば、これほど大きな強みはありません。

そしてこうも考えられます。

学校教育は、社会への準備機関です。

今使うことで、子どもたちが社会に出てから失敗するよりダメージは少ないです。

失敗するなら、今このときです。

AIの良さを知りましょう。

上手に活用すれば、AIは間違いなく人間を助ける存在になると、私は信じています。

それに、先生も完全ではありません。不得意な分野もあります。

そうした部分をAIにお願いし、負担を減らしたり子どもたちと共に考え、答えを導いたりするのも教育じゃないかな?と思います。

まだ大手を振って「授業でChatGPT使うぞー!」と言えない現場ですが、徐々に、徐々に、コッソリとやってみて、(使える)(使えない)を見極めていこうと思います。

2学期、ぜひ皆さんもChatGPTを使った授業に挑戦してみてはいかがでしょうか?

普段と違う児童生徒の姿が見られますよ。

#note #ICT #教育のICT活用 #ICT活用 #学校教育 #国語 #小学校 #毎日投稿 #気づき #考え方 #学び #勉強 #Chromebook #GIGAスクール構想 #クラスルーム #Classroom #情報教育 #情報活用能力 #教師 #教員 #時間講師 #教員初心者 #ICT支援員 #ICTを使う #授業改善 #授業改革 #教育の情報化 #教職課程 #学校現場 #教科でICT #エッセイ #随筆 #日記 #IT #情報 #日常 #普段使い #一人一台 #タブレット #GoogleEdu #教員養成 #情報通信技術 #独り言 #学習 #心理学 #つぶやき #プログラミング #パソコン #コンピュータ #学校 #教育

いいなと思ったら応援しよう!