記事一覧

SNSを捨てよ、制作に向かおう | 『庭の話』宇野常寛 | きのう、なに読んだ?

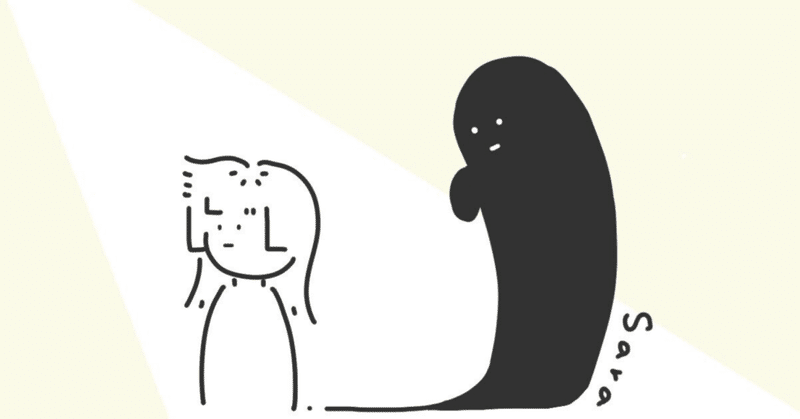

宇野常寛さんの『庭の話』は、SNSを中心とするプラットフォームが大きな影響力を持つ社会において、その先に在りたい個人の可能性を、「制作」という行為を軸に考察する著作です。「制作」を可能にする条件はどんなものか、「庭」というメタファーを手がかりに探っているのです。ガーデニングの本ではありません。

全14章、多くの思想書その他の文献と取材を紹介しながら、「だとしたらこうでは?」「そうだとすると、こん

25年前に見えていた資本主義の未来|「文化資本の経営」|きのう、なに読んだ?

『文化資本の経営』は1999年に世に出た本だ。著者の福原義春さんは、1997年まで10年間、資生堂の社長をつとめ、その後も同社の会長、名誉会長であった。本書は絶版になっていたが、このたび復刻出版された。(私も推薦の言葉を寄せた。)

25年前の経営者が書いた本にいま、私たちが注目すべき理由はなにか?

25年前に提言されていたパーパス、ESG、人的資本いま本書に注目すべき理由、それは、パーパス、E

クリエイティブになるには、3種の読書を1000日続けよ | きのう、なに読んだ?

このツイート見てから10日くらい、毎日このこと考えているので、いったん書き出してみます。

レイ・ブラッドべリ:クリエイティブになるにはツイートにはレイ・ブラッドベリ(「華氏451度」著者)の講演の一部を切り出した動画がついています。聞きながらざっと訳をつけてみました。

【動画の粗訳】

つまりクリエイティブになるには、フィクション、詩歌、ノンフィクションと、偏らずに幅広く良質な作品を大量にイン

身体、心、考え、言葉 | 「編めば編むほどわたしはわたしになっていった」(三國万里子) | きのう、なに読んだ?

三國真理子さんは人気のニットデザイナーだ。編み物の本を出版したり「気仙沼ニッティング」の商品デザインを手掛けている。その三國さんのエッセイ集「編めば編むほどわたしはわたしになっていった」の内容は、ニットとほとんど関係ない。新潟で育った子供の頃のエピソード、家族のこと、そして最近の暮らしのことまでがつづられているが、自伝とも違う。

三國さんは、記憶にある場面をショートフィルムのように読み手に見せて

「FLAMIN' HOT」:用務員からグローバルブランドの役員へ | きのう、なに読んだ?

「FLAMIN' HOT 逆境に打ち勝つ「弱き者」の成功法則」は、小学校6年生以降はロクに学校にも行ってなかったメキシコ系移民の著者が、ドリトスとか作っているフリトレー社の用務員から重役にまで上り詰めた経験と、そこから学んだことを伝えてくれる本だ。

編集を担当された朝海さんをご紹介いただいて、英語版と日本語版の初稿を読み、推薦させていただくことになった。

底辺サラリーマン(というより、時給で働

プロフェッショナルとは?のケーススタディー(「取材・執筆・推敲」) | きのう、なに読んだ?

古賀史健さんの「取材・執筆・推敲」を読んだ。これね、すごい本ですよ。(このnote は facebook 初出内容を再掲したものです)

古賀さんはベストセラーにしてロングセラーの「嫌われる勇気」の著者であり、瀧本哲史さん「ミライの授業」の構成・ライティング担当。他にもたくさんの本を手がけてきたかた。その古賀さんが「ライターの教科書」というコンセプトで書いたのが本書です。

ですが、本書はライター

人生100年時代の社会に対する創意工夫 ("The New Long Life" 『LIFE SHIFT 2』リンダ・グラットン) | きのう、なに読んだ?

リンダ・グラットン&アンドリュー・スコットの新著「The New Long Life」を読みました。2016年に出版された「ライフ・シフト」(The 100-Year Life) の続編です。

「人生100年時代」というフレーズは、もはや目新しくもないほど、頻繁に耳にするようになりました。その発端となったのが、リンダさんたちの前著「ライフ・シフト」でした。リンダさんは2017年には安倍首相の諮問

この状況は私たちに何を問うているのか(「夜と霧」) | きのう、なに読んだ?

緊急事態宣言が出るのか出ないのかヤキモキしていた2020年3月末から4月上旬にかけて、「夜と霧」を読んだ。

ちゃんと読むのは初めてだ。これまで、本書の内容についてきく機会は数多くあったが、何となく手にとらずにいた。新型コロナウイルスの影響で外出を自粛するようになり、初めて自分ごととして読もうという心構えができたのだろう。

本書の前半では、収容所の過酷な様子、収容された人々が身体的・精神的に追い