- 運営しているクリエイター

記事一覧

日中の職人たち~中国の精緻な彫刻~

文:『和華』編集部 写真提供:日中民間工芸科家友好促進会(株)

伝統を受け継いだ上で、日々新しい技術を模索している職人たち。ここでは技術を磨きながら様々な取り組みをしている日中の職人たちをご紹介する。

黄楊木彫り黄楊木彫りは浙江地区の伝統的な民間彫刻芸術の1つで、黄楊木を彫刻材料とし、清潔さと光沢、繊細なテクスチャ、典雅な色などの自然形態を活かして彫刻する。生き生きとした造形と人物を描くことで

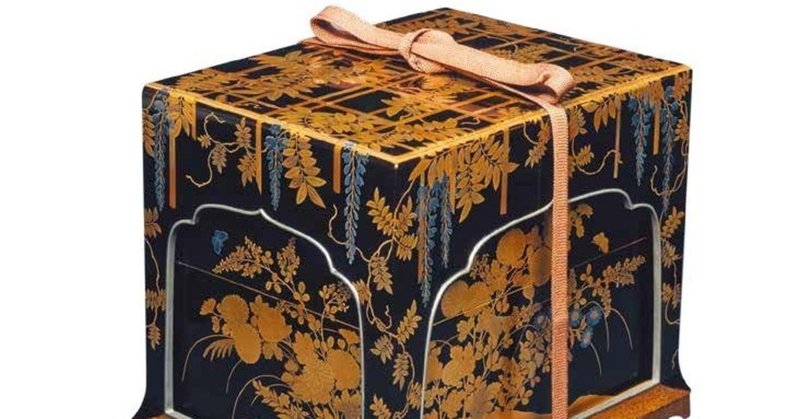

日本の代名詞 漆器-japan- 螺鈿(高岡漆器"伝統とスマホカバー"~"螺鈿ガラス"は国内外で大人気)

高岡漆器「青貝塗(螺鈿)」の技法

取材・文/高谷治美 写真提供/姚遠

高岡を有名な漆器産地として発展させてきた「青貝塗(螺鈿)」 技法。螺鈿が青貝ともいわれるのは、薄貝によって青い色調が 出せるようになったから。その卓越した技術とは……。

高岡の螺鈿細工は、0.1mmという透けるほどの薄いアワビ 貝を使うのが特徴。直接下絵を貝に書き写し、細い針で切り抜き、切った螺鈿パーツを漆地や木

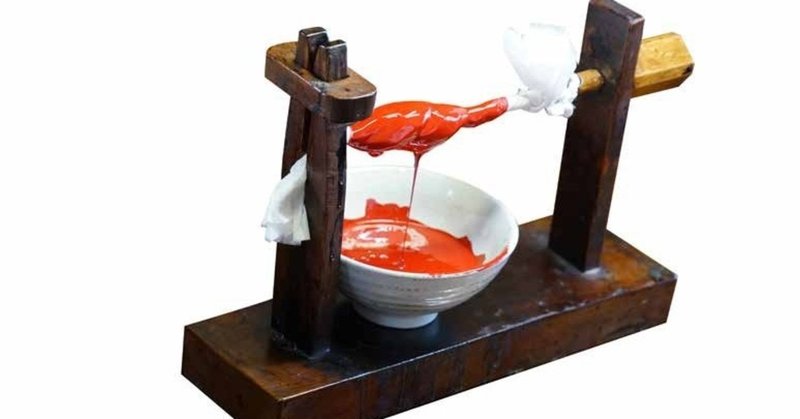

日本の代名詞 漆器-japan-職人の魂(輪島塗~製造法まで)

文/『 和華』編集部 協力/一後晴之(漆芸家)

漆工芸はアジア共通の文化で、漆の木は、中国、 日本、朝鮮半島、ベトナムなどに自生している。そ もそも漆器とは、器物の表面を漆でコーティング した日用品や工芸品などのことである。生漆で加 工した器物は彩り鮮やかで、摩耗に強く、腐食しに くい性質があり、千年の環境の変化を経てもその 美しさを失うことはない。英語の「china」が中国の 磁器を示すよ

ユネスコ無形文化遺産に登録された細川紙の歴史

細川紙の歴史2014年11月、「細川紙」(埼玉県小川町、東秩父村)が、「石州半紙」(島根県浜田市)、「本美濃紙」(岐阜県美濃市)とともに、ユネスコ無形文化遺産の「和紙・日本の手漉和紙技術」として登録されました。これらの紙は、原料に楮のみを用い、伝統的な製法と製作用具によってつくられています。

小川町周辺の製紙の歴史は非常に古く、奈良時代の「正倉院文書」には「武蔵国紙480帳」が納められたという

紙の力~中国から伝来し、日本で発展した「紙」の歴史~

紙漉きの技術は仏教伝来とともに中国から日本に伝わった。その後、日本では自生していた楮などを原材料に、独自に紙漉きの技術が発展していく。 一方、中国では竹や藁、青檀などさまざまな材料を探索し、その原材料に基づいた技術が発展してきた。こうして、日本と中国の紙漉き技術は異なる道を進んだが、中国の紙は各時代の日本に「高級紙」として輸入され、大事に使われてきた。

本稿ではそうした歴史をたどり、ユネスコ無形