- 運営しているクリエイター

記事一覧

「優れた意思決定」の本質というのは、「選択すること」にあるのではなく「捨てること」【本:世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?】

自分自身が海外駐在している身として、駐在員の帯同で来られた方々が、子育てはもちろん、空いた時間を使ってその土地の文化や言語を学ぼうとされているのには、すごく共感すると同時に、働いていないとむしろ社会との繋がりを見失いやすくストレスになる自分にとっては、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』というごもっともなタイトルの本にも共感する。

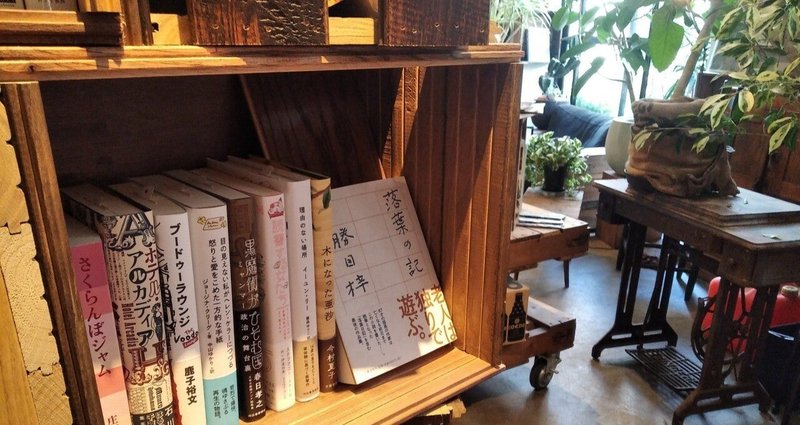

今回の一時帰国を機会に、ずっと前からため込んでいた「読みたい

インドが抱えている様々な問題は、地球全体が抱えている問題と同質【本:河童が覗いたインド】

インド旅行記の本は、この世の中にごまんとある。

特にバックパッカー的な、旅人情緒あふれる文章好きにとって、インドは「書きごたえがある」国だと感じる。

インドに来るときに、インド関係の本を20冊(と、旅する度に増える建築や南インド書籍たち)ほど持ってきていたのにもかかわらず、実はオフィスにもミニ図書館があり、なんだかんだ2023年は10冊も読めていなかったのけれど、ようやく、この傑作本『河童が覗い