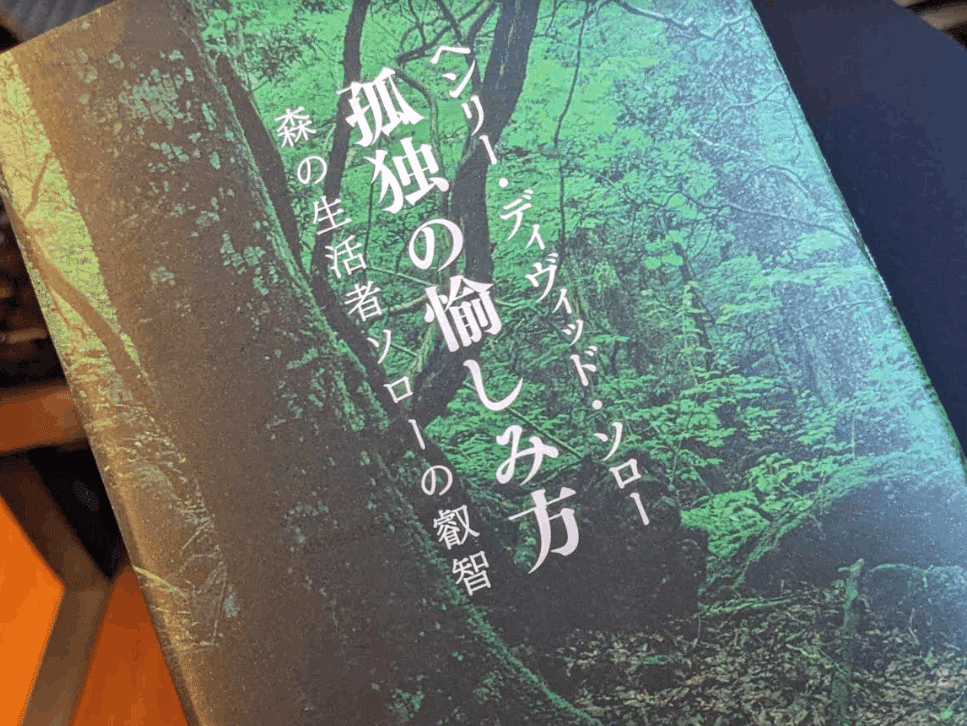

新しいものに飛びつかず、古いものに立ち返る【本:孤独の愉しみ方―森の生活者ソローの叡智】

本を売りに行ったはずなのに、ある本に魅せられて、購入して家路につく。著者は、Henry David Thoreau氏。彼は、ウォールデン池畔の森の中に丸太小屋を建て、自給自足の生活を2年2か月間送った。

自身の没後に『メインの森』(1864年)や『コッド岬』(1865年)などの旅行記や、自然誌エッセー、日記、書簡集等、数多くの作品が出版されている。ソローの作品は、人間と自然との関係をテーマにしたものが多く、自然文学、今で言うネイチャーライティングの系譜に位置づけられる。

多くの著作に現在の生態学に通じる考え方が表明されており、アメリカにおける環境保護運動の先駆者としての評価も確立されている。日本においてもアウトドア愛好家などに信奉者が多い。

ソローは1846年にメキシコ戦争が始まると、戦争に加担するマサチューセッツ州の人頭税の支払いを拒否して投獄されたことがあり(叔母が人頭税を払ったためわずか1日で釈放された)、その様子は「市民的不服従」の思想としてマハトマ・ガンディーのインド独立運動やキング牧師の市民権運動などに思想的影響を与えた。

以下は、ソロー氏の名言の中でも、素敵だと思った50の言葉を抜粋。

「孤独が一番の贅沢」

1.とびきり上等な孤独になれる時間を1日1回持つ

2.自分のリズムで歩くことが大切なのだ。他人の歩調に合わせようとするからつまずく。なぜ僕たちは、こうまで必死になって成功を急ぐのか。

3.人生が本当に素晴らしいものなのか。それは余計なものをすべて取り払ったときに見えてくる。

僕は深く生き、人生の真髄をすべて吸収したいと思った。広範囲に活動し、危ない目にあい、人生を窮地に追い詰め、最悪の状態まで墜落させ、それで人生などつまらぬものだとわかったら、その真のつまらなさをすべて体験したうえで、世間に公表したいと思ったのだ。

4.読書とは、高貴な知的訓練をすることである

偉大な詩人たちの作品は、まだ人類によってまともに読まれたことが無い。なぜならば、それを読むことができるのは、偉大な詩人だけだからだ。

5.新しいものに飛びつかず、古いものに立ち返る

衣類は売り払っても、思想は守ろう。

6.余分なものはいらない。人生の冒険に乗り出すのだ。

7.四季との交流を楽しんでいるかぎり、人生を重荷に感じることはない。

8.理解できない相手を常識はずれだと思うのは、自分が愚かだからだ。

なぜ僕たちはいつも、認識力を最も鈍いレベルに落とし、それを常識として賛美するのか。人の一倍半頭が切れる人を、私たちは人の半分しか知恵のない人と分類する傾向がある。それは、僕たちが人の知恵を3分の1しか認識できないからだ。

9.野性味を持った人間を友に持ちたい。

飼いならされた人ではなく、野性的な人がいい。

10.流行の向こう側で見え隠れする真剣なまなざしを見つめることが大切なのだ。

人の衣装が嘲笑の対象になるのを防ぎ、それに尊厳を与えるのは、そこから見つめる真剣なまなざしと、その服を着て歩む誠実な人生のみである。

11.最も速い伝達手段が最も大切なメッセージを届けるとはかぎらない。

12.時間を味方につけたいなら、時間のことを忘れるほど何かに没頭することだ。

目的はの一途な思いと決意の強さ、高揚した敬虔さが、本人の知らないうちに、永遠の若さを授けていたのだ。

簡素に生きる大切さ

13.風向きが定まらないこの世で、生き抜く方法が一つある。すべてを簡素にしておくことだ。

この荒れ狂う海のような現代文明のまっただ中で、人は雲行きや嵐や流砂など、無数のことに気を配らなくてはならず、浸水して船が沈没して港へたどり着けないという事態を避けたければ、推測航法で生きていくしかない。あくまでも簡素に。一日に三度の食事も、必要なら一度だけにする。

14.最高の芸術は、その日の生活の質を高めることである。

人間には、意識的な努力によって自分の人生を高める能力が間違いなく備わっている

15.生きる術は自分で見つけ出さなくてはならない。その術は経験から生まれる。

16.いますぐ生きる実験に取り組むのだ。それが生き甲斐につながる。

17.予定通りに進まないかもしれない。でも正しい目標があればいい。

18.大人の多くは、型にはまって生きている。だから、真の可能性に気づいていない。

遊んで暮らしている子供たちは、真の法則や関係を大人よりはっきりと認識している。そして大人たちは、価値ある人生を歩めずにいるくせに、自分たちは経験、すなわち失敗、によって賢くなったと信じている。

19.高尚さと野蛮さが、交じり合った生活を求める。

いわゆる精神的な生活を送りたいという衝動とともに、原始的で野蛮な生活をしたいという衝動が以前からあり、僕はそのどちらも尊重している。

20.知性を持ちなさい。それも、いつまでも腐らない知性を。

21.生きづらくなるのは、現状に縛られてしまうからだ。

僕たちが物事にどんな外見を与えても、結局、真実ほどには役に立たない。永続するのは真実だけだ。ほとんどの場合、僕たちはいるべき場所におらず、間違った場所にいる。

僕は自分が最も強く、正当に興味をひかれるものを吟味し、決定し、その方向へ向かって進んでいくのが好きだ。僕がたどることのできる唯一の道を、どんな権力も僕を阻止することができない道を歩んでいきたい。

22.退屈するのはその中に野生がないからだ

文学の中で、人の心を惹きつけるのは、野性的なものだけである。真の良書には、西部の大草原や東部の原始林でふいに見つけた野性の花のように自然で、思いもよらぬ、言葉にできない美しさと完璧さが備わっている。

23.他人と同じように飼いならされる理由はどこを探してもない

人間にも、社旗の従順な一員になる前に、荒々しさがあることを、僕は喜ばしく思う。すべての人間が、文明化した社会に等しく適しているわけではない。そして、大多数の人間が、親から受け継いだ気質のために、犬や羊のように飼いならされているからといって、残りの人間もその本性まで飼いならなれて、無理やり大多数の人間と同じレベルまでおとしめられなければならない理由はない。

24.自由をもっと求めよ。本物の知識は自由になるためにある。

ヴィシュヌの聖典「能動的義務なら、われわれを束縛しないはずであり、真の知識とは、われわれを解放するものだ。それ以外の義務はすべて、われわれを疲れさせるためだけにあり、それ以外の知識はすべて、職人を器用にするためだけにある」

25.手段や道具は、真理を追究するためのものなのに、手段や道具ばかりに夢中になる社会ができあがってしまった。

26.宇宙の法則を見つけてそれに従って生きたい。賢く生きるとはそういうことなのだ。

心を豊かにする働き方

27.機械のように働かない。人間らしく生きるために。

大部分の人は、この比較的自由な国に暮らしながら、単に無知と思い違いのために、根拠のない心配ごとや、しなくていい過労な労働に忙殺され、人生の最高の果実をその手で摘みとることができずにいる。労働者には、日々真に誠実に生きるために必要な余暇もなければ、人々と最も人間らしい関係を維持する余裕もない。

28.無知だという自覚を持つ。細心の注意を払って。

常に知識を駆使しなければならない人間が、どうして自分が無知だという自覚ー人として成長するために必要なものだがーを持てるだろう。

29.娯楽を楽しむ。そのために仕事をする。

多くの人は、静かな絶望を感じつつ人生を送る。絶望が常態化したものを、あきらめと呼ぶ。娯楽は、仕事をやりとげてこそ味わえるものだからだ。

僕は、信念と経験から、簡素で賢明な生き方をする気になれば、この世界で生活を維持していくことは苦しみではなく、遊びであり、楽しみになると確信している。

30.協力者を求めるなら、まず信念を持て。そして、ともに生きる人を探せ。

一般的に、人と協力できそうなことはあるにはあるが、それもきわめて部分的でうわべだけのものであり、実際のところ、真の意味での協力など、人間の耳に聞こえない和音のようなもので、ないに等しい。信念のある人なら、どこへ行こうと同じように信念のある人と協力しあうだろうが、信念のない人は、どのような仲間とつきあっても、常にまわりの人と同じ生き方しかできないだろう。協力するとは、最もよい意味でも悪い意味でも、ともに生きることなのだ。

31.自分が真理に近づける仕事を選びなさい。

自分の仕事をもう少し考慮して選ぶなら、人間はみな、本質的には研究者か観察者になるはずだ。自分自身や子孫のために財産を貯めこもうが、一家や国家を築き上げようが、さらには名声を得ようが、人間は必ず死ぬのだ。しかし、真実を相手にするとき、僕たちは不滅であり、変化や不慮の出来事を恐れる必要はなくなる。

32.仕事とは、何かをやりとげるためにするものだ

科学的、道徳的な目的のために働いているのだと感じられるようにするほうが、実際は経済的なのだ。金銭のために働く人間を雇うのではなく、好きだからその仕事をしたいという人間を雇うべきだ。

33.どんな仕事をするのであれ、生活に余白をたっぷり取っておきたい。

持たない喜び

34.人間は自分がつくった道具の道具になってしまった。

35.実際に存在する世界だけを見つめればいま抱えている不安はすぐになくなる。

僕たちがあくせくせず、賢明に生きていれば、偉大で価値あるものだけが、永遠で絶対的な存在であり、ささいな不安やくだらない快楽は、現実の陰にすぎないことに気づくはずだ。このことに気づくと、いつも爽快で崇高な気分でいられる。

36.手段は進歩しても、達成すべき目標は進歩していない。

37.所有はするな。生計を立てることを商売とせず、それを遊びとせよ。

冒険心と信念の欠如のために、人はなんの進歩もなく、ものを売り買いしながら、農奴のように一生を過ごすのだ。

38.食べものを味わう。大食家にはならずに。

自分が食したものの本当の風味が識別できる人は、決して大食家にはならない。

39.家を持たず、また食べすぎることもなければ、働く必要もない。

食べなければ働く必要もない。めんどうな家事をすることもない。

40.金持ちになったら徳を失う。失わないためには、貧しかった頃に計画したことを実行することだ。

金持ちは常に、自分が金持ちになれる制度に身を売っている。本当の意味での「生きる機会」は、いわゆる「財力」が増すにつれて減少していく。経済的に豊かなとき、向上するためにできる最善のことは、貧しかったときに心に抱いていた計画を実行に移す努力をすることだ。

自然の教え

41.湖は人生よりはるかに美しく、人間性よりはるかに透明である。

42.自然の中で暮らせるというのは、利益なのである。その利益は、万人にひらかれている。

原始時代の人間の暮らしは、食事と睡眠で元気を取り戻すと、人はふたたびつぎの旅へと思いをはせた。いうなれば、広大な自然の中に野宿していたわけで、谷間を駆けめぐり、平原をつっ走り、山々の頂に登っていたのだ。

43.閉じこもるための家や部屋はいらない。閉じこもりたければ、野生の鳥がいる自然の中にいればいい。

古代インドの叙事詩『ハリヴァンサ』に「鳥のいない家は、味つけをしていない肉のようだ」という言葉がある。

44.朝を大切にしなさい。朝は活力をくれる。

45.森は、人生と向き合える場所なのだ。

僕が森へ行ったのは、丹念に生きたかったからだ。生活の本質的な事実のみと向き合って、生活が教えてくれるものを自分が学べるかどうかをたしかめたいと思ったからだ。さらに、死ぬときになって、自分は生きていなかったと気づきたくなかったからだ。人生とは言えないものを生きたくはなかった。

46.軌道はすでに敷かれているのだ。それならば、一生を思索に費やそうではないか。

47.嵐の日にこそ心が慰められる。思想の根が張り、大きくふくらんでいく。

何より心地よいのは、春か秋に激しい風雨が続き、午前も午後も家の中に閉じ込められているときだった。

48.歩け、森の中を。歩かない足は、やがて身を滅ぼす。

49.最も生命力にあふれているものは、最も野性的なものだ。

生命と野性は相通じるものである。最も生命力にあふれているのは、最も野性的なものだ。いまだ人間に従属していないからこそ、その存在が人間を活気づける。絶えず前進しながら、決して仕事の手を休めない人、急速に成長してもなお、かぎりなく人生に向上を求める人は、常に新たな田園地帯や原野に入り、生命のもとの中に身を置くだろう。そして、原生林の中、地を這う幹を乗り越えてゆくだろう。

僕にとって希望と未来は、芝生や耕地、都会や町の中ではなく、どんよりと水をたたえた沼地にある。

50.風景の中に美と秩序がある。

ギリシア人は、世界を「美」あるいは「秩序」を意味する「コスモス」という言葉で読んでいたことを、僕たちは知らねばならない。

いいなと思ったら応援しよう!