『けものフレンズ2』 『無敵鋼人ダイターン3』 あるいは、 フィリップ・K・ディック的 「模造人間」

先日(2023年9月29日)、私の記事「たつき 『けものフレンズ』の非凡性:演出家・たつき監督のすごさについて」(以下、「たつき『けものフレンズ』の非凡性」と略記)を取り上げて「文章が下手」だとする、「もるにあの怨霊」氏によるレビュー「年間読書人氏の記事を添削する 第一回:「たつき 『けものフレンズ』の非凡性:演出家・たつき監督のすごさについて」」(以下、「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」と略記)が「note」にアップされていた。

「もるにあの怨霊」氏によるこの文章で、私がまず注目したのは、出だしの次の部分だ。

『いきなりですが最近、真フレ(※1)界隈で年間読書人なる人物が話題となっております。』

「そうか、私の一連の「けものフレンズ」関連記事が、真フレと呼ばれ、たつき監督の『けものフレンズ』ばかりが高く評価されることを快く思っていない人たちの間で話題になっているのか」と、そう知らされたのだ。

もちろん、良い意味で「話題になっている」のではないだろう。私は、たつき監督による『けものフレンズ』(以下、『1』と略記)が唯一無二の「本物」であって、スポンサーである「KADOKAWA」の意向を受けて、別スタッフのよって作られた『けものフレンズ2』(木村隆一監督)や、その後の、ゲーム『けものフレンズ3』だの関連グッズだのというのは、所詮、『1』の人気にあやかっただけの「便乗商品」でしかないと評価する者だからだ。

つまり、私の論文「たつき『けものフレンズ』の非凡性」は、彼ら「(通称)真フレ」の価値観や鑑識眼を否定しているも同然なのだから、私の文章は、彼らには面白くないものだろうし、「話題」にするとしたら、それは「困った論客が出てきた」ということでしかないだろうというのは、容易に察し得ることなのである。

ただ、これまでは、拙稿「たつき『けものフレンズ』の非凡性」に、どれだけの影響力があるのかが、よくわからなかった。

そこそこ「好き」は付いているし、閲覧数も現時点で1300を超えているから、それなりに注目されているのはわかっているが、閲覧数というのは「最後まで読んだ人」の数ではないから、いまいちハッキリとした手応えを感じることができない。まして、『けものフレンズ2』(以下『2』と略記)以下の「便乗商品」を楽しんでいる人たちというのは、要は、一つのこと(コンテンツ)に固執して、広がりを持たない人たちなのだろうから、私の文章を最後まで読み通すだけの能力はないと見て良い。

言い換えれば、彼らは「難解な文章」や「長文」には馴染んでいない人たちで、活字の本などは、よくて「ラノベ」が限界であり、文学書や、ましてや哲学書や批評書(評論書)などは読んだことがないだろうから、仮にも「評論」である、私の「たつき『けものフレンズ』の非凡性」は、読み通せない蓋然性が高いだろうし、理解もできないだろうと、そう思っていたのである。

それでも、当の「真フレ」らしい「もるにあの怨霊」氏が「評判になっている」というのなら、それは「わからないなりに、(真フレに)影響を与えている」ということなのだろうから、それは私にとって「手応え」であるし、その意味で好ましいことだったのである。

ただ、勘違いしてもらっては困るのは、私は、私自身が褒められたいがために文章を書いているのではなく、社会に働きかけたいという目的から、文章を書いている。そのため、人々に「物申す」というような批判的な文章も多く、そうした点で、嫌がられたり、嫌われたりするというのは、もとより覚悟の上なのだ。

したがって、たとえ「敵視」であっても、反響が無いよりは、私には、よほど好ましいことだったのである。

○ ○ ○

さて、「もるにあの怨霊」氏によるレビュー「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」だが、その趣旨は「年間読書人は、文章が下手である」ということに尽きよう。「だから、文章の上手な自分が、回数を分けて、徹底的に添削してあげよう」という文章である(あれば、第二回以降にも期待したい)。

たしかに、私は「上手い文章」を書ける人間ではない。「下手」だと言っても良いだろう。ただ、「下手は下手なりに、中身のある文章」を書こうとはしてきたのだが、そうしたことは、「文学」をはじめとした「活字の本」、特に「硬い本」に馴染みがないのであろう「もるにあの怨霊」氏には、まったく理解できなかったようだ。

「活字の本」を、ましてや「文学書」を読んでいる読書家にとって、「読みやすさ」は至上価値ではない、というのは自明な話である。

読みにくい文章であっても、それに見合う「中身」があれば、それは価値のある文章だし、「文学書」を読む読書家にとっては「読みやすい本=優れた本」ではない、というのも自明な話だから、当然「読みにくい文章=無価値な文章」ということには、ならないのである。

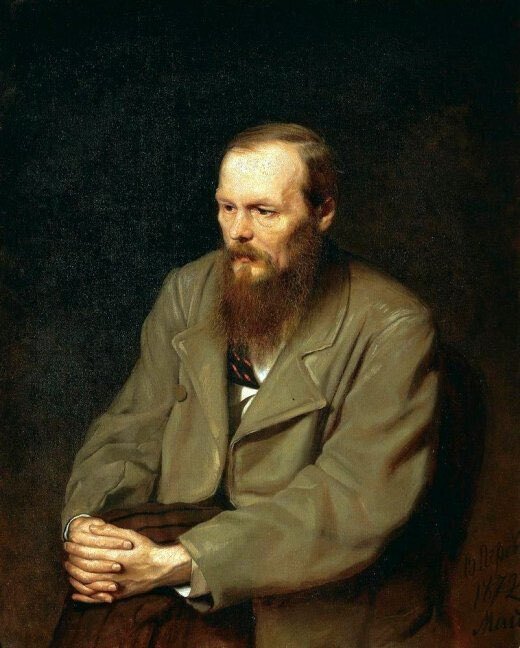

わかりやすい例で言えば、ドストエフスキーの小説がその代表格だろう。

ドストエフスキーの小説は「ポリフォニックな過剰性」に満ちている。登場人物に過剰な者が多いというだけではなく、その「文体」が、そもそも過剰なので、それなりの覚悟を持って読もうとしなければ、代表長編である『カラマーゾフの兄弟』とか『悪霊』とか『白痴』といった、分厚い文庫で上下巻にもなるような作品は、とうてい読み通すことはできない。

しかし、これは何も、ドストエフスキーに限った話ではない。プルーストにしたって、サルトルにしたって、決して読みやすい文章ではない。特に、サルトルは哲学者でもあって、哲学的な内容を物語に託して書いているので、おのずと「難解」であり「読みにくい文章」になっている。

だが、だからと言って、こうした「読みにくい文章を書く作家」たちの本が、「読みやすくてわかりやすい文章」で書かれた「ラノベ」より「劣る」ということにはならない、というのも、しごく常識的な話でしかない。

一一要は、「読みやすくてわかりやすい文章で書かれたものであれば、それで良い」というわけではない、ということである。

無論、私の文章が、こうした「超一流」の人たちと「同じ」だなどと言うつもりは、さらさらない。彼らに対し私は、「思弁」能力的に劣っているのは無論、文章作成能力的にも大いに劣っている。

だが、そうした「才能」や「力量」のなさを補って、少しでも「意味のある文章(価値のある文章)」を書こうと思えば、「読みやすさ」や「ウケ」に走るのではなく、他の人が書けないことを書かなければならない。他の人と同じようなことを、同じように書いていても、そんな文章には、そもそも「存在価値が無い」のである。

無論、そうした「ありふれているからこそ、わかりやすい文章」というのは、それゆえにこそ「一流の文章を読み慣れていない人」たちには、「ウケ」が良いだろう。

だが、少なくとも「一流の文章」を読み慣れている私としては、そんな「読みやすいがゆえに、俗ウケするだけの文章(俗情との結託的文章)」など書く気にはならない。人生の時間は限られているのだから、ただ読み捨てにされていくだけの「中身のない文章」なんて、いくらウケが良かろうと、そんなものを書いている暇はない。だから、ウケなかろうが、嫌われようが、人々の心に「爪痕を残す文章が書きたい」と、私は思う。

そして、だとすれば、必要なことは、「見かけ」を飾って「ウケ」に走るのではなく、「自分の本音を、自分らしく語る」文章を書く、ということになるのだ。

そんなわけで、私は「文体」というものを、非常に重視している。

「文体」が重要だというのは、「純文学」の世界では常識に類する話だが、エンタメ小説しか読んでいないような人には、決して常識ではない。

「純文学」における「文体」とは、書き手の「個性」を体現するものであり、その人がその人にしか書けないことを書くためには、その人固有の「文体」を見つける必要がある。しかし、ここでいう「文体」とは、自然に出てくるようなものではない。なぜなら、私たちは日頃から「これがウケの良い文体だ」という情報にとり囲まれており、その大きな影響を受けて、自身の「個性」を歪められているからである。あるいは、「個性」を見失っているのだ。だから「文体」は、自己探究の果てに「発見」されなければならないのである。

したがって、常日頃からこうしたことを考えている私は、以前から、次のような文章を書いている。

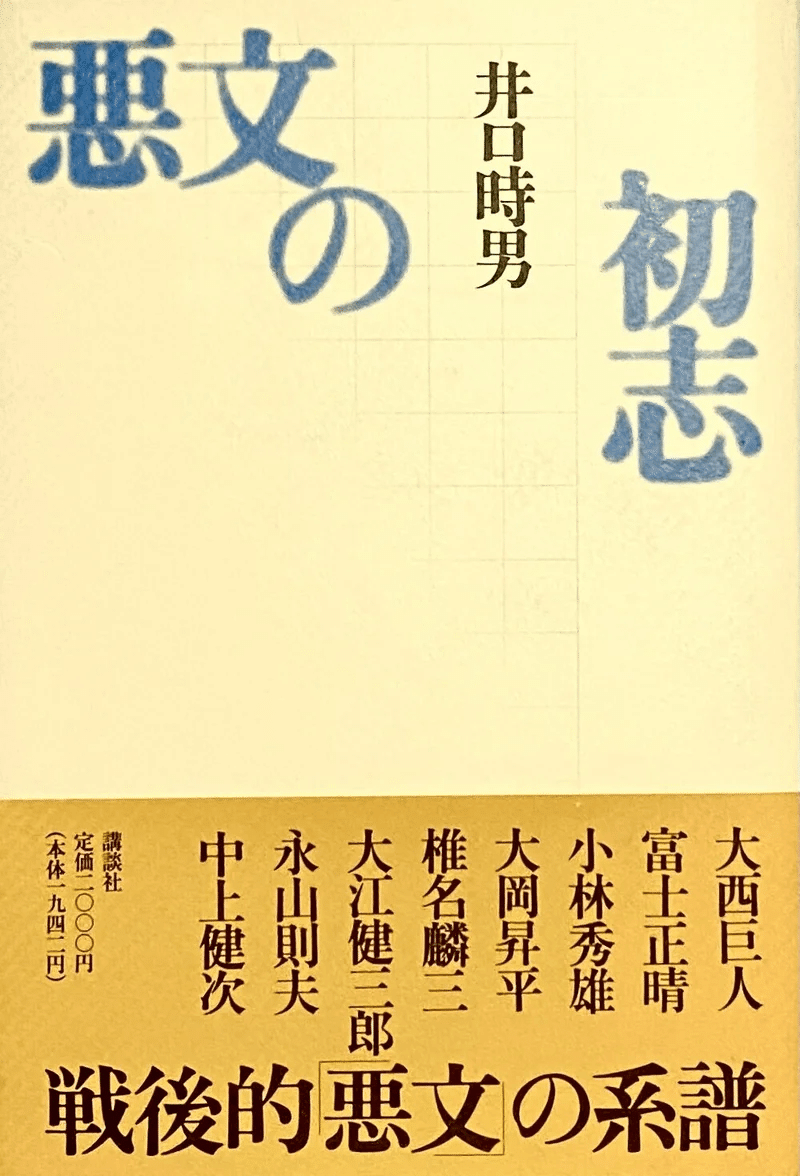

私がこのレビューで扱っている、文芸評論家・井口時男の著書『悪文の初志』は、「悪文」だと言われることの多い、大西巨人、富士正晴、小林秀雄、大岡昇平、椎名麟三、大江健三郎、永山則夫、中上健次といった作家たちを扱って、彼らの「悪文」が、どのような「志(こころざし)」から、必然的に生み出されたものかを語った、作家論集だ。

つまり、「読めない読者=読む能力のない読者」が、単純明快に「読みにくい文章は、悪文であり、悪文は、価値が低い」と考えて、短絡的に「悪文」を否定しがちなのに対し、井口は「そうではない」と、同書で語っている。「悪文には、悪文の必然性があり、そこにこそ独自の価値も生まれるのだ」と、そういう話なのだ。

だが、こうしたことは、「活字の本」をろくに読んでいないというのが明白な「もるにあの怨霊」氏には、当然、理解不能である。

少しでも、文学書なり哲学書などの「硬い本」を読んでいれば、「読みにくい文章は、(悪文であり、悪文は)価値が低い」などという「幼稚な議論」などできるわけがない。

しかし、「幼稚で、世間の狭い」同氏は、「私の方が、読みやすい文章が書ける」という「その一点だけ」で、私の文章を否定できると思い、前記の「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」で、私の文章を否定できたつもりになっていた。

愚かにも「どうだ年間読書人、参っただろう」と、そんなつもりで、あの文書をアップしたのだ。

だから、「もるにあの怨霊」氏は、この文章をアップすると、早速、私の「けもフレ」関連文書の最新作であった「「第2の『けものフレンズ』」とは何か?:「キズナアイ問題」あるいは「旧統一教会問題」との相似性において」のコメント欄に、その日のうちに、次のような報告のコメントを寄せたのである。

『もるにあの怨霊

2023年9月29日 22:59

こんにちは!

読書人氏作成の記事についてnoteを作成しましたので、是非ご覧ください!!!!

https://note.com/kyakuhonhikure/n/n82739a9717c6?sub_rt=share_pw 』

この書き込みに気づいた時には、すでに同文章を読んでいた私は、次のように返信した。

『年間読書人

2023年9月29日 23:32

わざわざご報告、ありがとうございました。

先ほど拝見しましたよ。

私の「けものフレンズ」関連の記事に対する反応として、とても手応えを感じさせていただきました。

貴方も、だいぶ傷ついたクチなんですね。批評では仕方がないなどとはいえ、申し訳ないことをしたと思います。

私の文章が、くどくて読みにくいというのは、お説のとおり。

私の文章は、基本的に文学書や哲学書なんかを読む人向けにカスタマイズされているので、『けものフレンズ』と『けものフレンズ2』の区別もつかない、アニオタの方には、とても不親切な文章だと自覚しております。

でも、貴方の「文章添削」は、「ラノベの分(※ 文章)が読みやすくて、大江健三郎や大西巨人の文章が読みづらい」とかいったレベルのものなのが、仕方ないとは残念です。

それでも、同程度の知能の人には喜ばれる文章だとは思います。

残念なのは、貴方も、誰かさんと一緒で、「捨てアカウントの匿名」でしか、物を言えないところです。

なぜなら、それって『けものフレンズ2』ファンの面汚しにしかならない点です。

でもまあ、これからも「捨て垢」をたくさん使って頑張ってくださいね(笑)。』

「もるにあの怨霊」氏としては、「どうだ!」と言わんばかりに、勝ち誇って書いたつもりの文章が、私からは「『けものフレンズ2』ファンの面汚しにしかならない」文章だと評されたのだから、氏にとっては、この反応は、意外なものであり、自身の期待に反して、氏の文章が私に打撃を与えていないことに、驚きもしたことであろう。

だが、あの程度の「幼稚な文章」で、私に勝り得ていると、本気で考えていたところが、「もるにあの怨霊」氏の、救いがたい「頭の悪さ」の証拠だとも言えよう。

また、批判対象である私の評価だけではなく、「もるにあの怨霊」氏としては、きっと「真フレ」がこぞって自分を支持し、拍手喝采を送ってくれるものと思っていたのであろうが、それなのに、アップから半月が経った今になっても、まだ3つしか「好き」が付いておらず、実質的に「真フレ」の支持さえ得られなかったのも、もはや明白となっている。

なぜ、『1』に対して、『2』以下の「けもフレ」コンテンツを擁護した「もるにあの怨霊」氏の文章が、「真フレ」たちの支持を得ることが出来なかったのか。

その理由は明白で、要は、文章が「無内容」であり、何より「書き手の人格の低劣さが、わかりやすく表れていた」からである。

つまり「こんなやつ(もるにあの怨霊氏)と、一緒にされたくない」と、ほとんどの「真フレ」が、正しくそう考えたからだ。

言い換えれば、「もるにあの怨霊」氏は、「自分がまったく見えていない人」だったということである。

私は、前記の、井口時男著『悪文の初志』についてのレビューの中で、すでに「もるにあの怨霊」氏のような人の存在を想定して、次のように書いていた。

『「悪文」と聞いて「悪い文章」だとしか考えられないような人間が、いっぱしに「小説」の良し悪しを論じたりするのが、今の時代である。

そういう人たちにとっての基準は「自身の好悪」しかない。

要は「好き嫌い」。自分が「面白い」と思えばそれは「傑作」だし、自分が「面白くない=面白いと感じられなかった」とすればそれは「駄作=失敗作」だ、と考えてしまう。

それはまさに、知能の発達していない幼児や、人間ほどには知能の発達しない動物と同じ段階での「生理的反応」に過ぎないのだが、知能が発達していないから、哀れ、そこまで考えることもできないのだ。

しかし、彼(彼女)も動物だから、自分の「判断能力」に絶対の自信があるわけではない。と言うか、正確には、自信を持つための裏付けとしての「実力」がそもそも無いのだから、「本物の自信」など持てる道理がない。

だが、自信が持てないというのは、当然、不安なものである。ではどうするか?

簡単なことだ。他の動物とは違って、特に障害のないかぎり、人間は訓練によって、その知的能力をかなりの程度、高めることができるのだから、能力を高める努力をするだろう。

だが、能力を高める努力をする能力すらない「多くの人間」は、自分の「低能力」を「高能力」だと言ってくれる人を探すだろう。では、そんな「事実ではないことを言ってくれる人」がいるのかと言えば、無論、大勢いる。どういう人たちかというと、「能力の有る無しを判断する能力のない(同病相憐む)人」と、身も蓋もない「大嘘つき」である。

前者の「能力の有る無しを判断する能力のない(同病相憐む)人」とは、すなわち「低能力の人」ということで、彼らは他人の「能力の有る無し」を判断できず「低能力の人と高能力の人の区別がつかない」ので、誤って「低能力の人を高能力の人だと評価したり、高能力の人を低能力の人と評価したりする」。

もともと「判断能力が無い」のだから、無理に判断などせずに「わかりません」と言えば良さそうなものだが、彼らは「自分に判断能力が無いということも、判断する能力が無い」から、できない判断(つまりは、無根拠な決めつけ)を無理にしてしまう。要は、思いつきで適当に判断するわけだが、そこでせいぜい「対象判別の根拠」となるのは「動物的な好悪」だけだと、そう言っても過言ではないだろう。

また、こういう「低能力の人」は、結局のところ「動物的な好悪」でしか判断できないから、「気持ちいいことが、正しい(価値のあること)」だと短絡してしまう。

彼には「知的な判断能力が無いから、気持ちが良いか否かにしか、判断の根拠を持ち得ない」。したがって「気持ちよければ良い」ということになるので、「低能力者どおしの身内褒め」は当たり前に「気持ち良いこと」ということになってしまうし、「嘘つきに褒められる」のも、同様に「気持ち良いこと」として肯定されてしまう。

彼は「動物並みの知能しか持たない」から、「痛い目」を見ないかぎり自身の過ちに気づくことがないのである。』

だから、私は、その後、先のコメント欄で再開された「もるにあの怨霊」氏とのやり取りの中で、「もるにあの怨霊」氏について、氏の、

『もるにあの怨霊

2023年10月9日 16:49

読書人様

返信ありがとうございます。

1.ご自身への文章評には特に触れられないんですね。まぁいいでしょう。

2.第三者とおっしゃいますが、多分世間様から見れば二人とも場末で長文レスバトルしてる異常者ですかないですよ。諦めましょう。

3.劣等感ですか・・・・・・ご自身が今劣等感を抱かれるのに値する人間かどうか、胸に手を当てて考えてみてください。

あと本日は祝日ですよ。どうでもいいですけど。』

という言葉を受けるかたちで、(現時点での、最後のコメントにおいて)次のように断じておいた。

『年間読書人

2023年10月9日 17:03

私は大した人間じゃないけど、あなたがつまんなさすぎるから、相対的に「こいつよりはマシだ」って、妙な自負も持っちゃうんですよね、ありがたいことに。

なにしろあなたは、まともに活字の本も読んでいないのに、文章を語ることができるなんて思っている、無教養かつ頭の悪い、お調子者の「匿名希望の捨てハンドル」さんですからね。

今日は祭日でしたか。なら、あなたもエッセイの1本でも書きましたか?

それとも、マンガでも読んだのかな?

まあ、何を読んでるのかは教えてくれないから、わからないけど、隠さなきゃならないような本を読んでるわけでもないでしょうにねえ。

まあ、あなたの暇な一日に、少しでも貢献できたのではないかと思います。感謝してくださいね。

………………………………………………

年間読書人

2023年10月9日 17:04

あ、ちなみに、私は異常者かもしれませんが、あなたは単なる馬鹿ですから、どうぞご安心ください。』

つまり、「もるにあの怨霊」氏が「つまんない」人間であり、しかも「馬鹿」だから、相対的に私の方が「ずいぶんマシ」なのは、否定できない事実である、と言っているに過ぎない。

私など、「一流」の人に比べれば、「二流」であることなど明白なのだから、何も自分が『今劣等感を抱かれるのに値する人間』などとは思っていない。一一ただ「三流」の人間である「もるにあの怨霊」氏に比べれば、「ずいぶんマシ」だと思うのは、決して自信過剰には当たらないと考えているだけなのである。

○ ○ ○

「一流・二流・三流」という言葉は、当然のことながら、明確な「範囲規定」としての「定義」など持たない言葉である。

こういう硬い表現が難しければ、さらに噛み砕いて「それぞれの言葉が、どのような範囲を指していると考えるかは、人それぞれだ」ということになろう。

で、ここでは、私が以下で使う「一流・二流・三流」という言葉を、簡単に定義しておくと、

「一流」とは、「才能」が並外れていて、「欠点」がほとんどないもの。

「二流」とは、並外れた「才能」を持っているが、「欠点」もあるもの。

「三流」とは、才能がなく「凡庸」であるだけではなく、「欠点」も少ないないもの。

というようなことになるだろう。

つまり私の場合は、ある種の「非凡な力」を持っている(でなければ、小説の登場人物になったりはしない)反面、欠点も少なくない。例えば「喧嘩っ早い」とか「口が悪い」とか「遠慮がない」とか「文章がうまくない」とかいったことがあるから、おのずと「二流」ということになってしまう。

一方、「もるにあの怨霊」氏が「三流」だというのは、「人並みの能力(読解力)」もなければ、自分にその能力がないということにも気づけないほど「頭が悪い」、救いがたい「勘違い人間」であるという点において、氏は、決定的に「三流」なのだ。

たとえ、「才能がなく」ても「頭が悪く」ても、その自覚さえあれば、その人は「努力」を重ねることによって成長する可能性に開かれている。その人は、今のところ「三流」でも、「二流」になる可能性は残されているのである。

ところが、「もるにあの怨霊」氏には、自分が「三流」であるという自覚がない。

じつのところ、まったくないわけでもないのだが、それを認めたくないものだから、心理学で言うところの「抑圧」によって、「自分は三流かもしれない」という疑問の意識化を、みずから抑え込んでいる。

だが、そんなことをやっているかぎり、「もるにあの怨霊」氏には、成長の可能性がない。

みずから、その可能性を閉ざして「私はできる人間だ。文章も上手いし、だからみんなから支持されるはずだ」と思いこみ、そうした「誤った自己像」に閉じこもったままになっている。

だから、私が、件のコメント欄で、長々と「もるにあの怨霊」氏とやり合ったのも、じつは、頭の悪い氏と「議論すること」が目的ではなく、氏が「議論に値しない人間」だということに、少しでも気づかさせてあげる、というところを目標としていたのだ。

氏が、無意識に抑圧している「自己懐疑」や「自己批判」の言葉を、氏の抑圧された意識になり代わり、剥きつけに突きつけてあげ、それがいつか「抑圧された意識」の解放につながる「呼び水」になればいいと考えて、氏に対し、徹底的に「あなたは、頭が悪い」「あなたは、(捨てハンドルの匿名者である)卑怯者だ」と、「事実」を突きつけ続けたのである。

「もるにあの怨霊」氏は、私の「ネトウヨいじめ」について「趣味が悪い」をおっしゃっているが、「ネトウヨいじめが趣味だ」という私自身の言葉は、当然のことながら、私の「謙遜」から出ているものだ。

なのに、それにそのまま乗ってしまうところが、「もるにあの怨霊」氏の「文章読解力のなさ」であり「頭の悪さ」の証拠だとも言えるだろう。

そもそも私の「ネトウヨいじめ」は、匿名者である「ネトウヨ」に対して、「愛国者気取りのようだが、あなたは所詮、匿名で嫌がらせをすることしかできない卑怯者であり、その意味では、日本の面汚しでしかないんですよ。また、そんなことにも気づけないあなたは、救いがたく頭が悪い」ということを教えてあげるためのものであり、要は「もるにあの怨霊」氏の場合と、まったく同じことなのだ。

すなわち、「ネトウヨ」が「日本(祖国)の面汚し」なのであれば、「もるにあの怨霊」氏は「真フレの面汚し」でしかない。

だから、「もるにあの怨霊」氏など相手にしなかった「真フレ」の多くが「まともな判断能力のある人たち」だというのは、間違いのないことなのだ。

もちろん、「真フレ」の中にも、「もるにあの怨霊」氏のような、「頭が悪い」だけではなく「人間性にも劣る卑怯者」が、少数ながら存在する。

そして、そうした「一部の卑怯者」が、ハンドルネームを取っ替え引っ替えして「匿名」で大騒ぎをするものだから、「真フレ」にそういう程度の低い手合いが多いのかという「誤った印象」が持たれがちなのだが、現実はそうではない。

例えば、ネットだけを見ている分には、「ネトウヨ 」は、ものすごく多そうに見え、一部に「若者が保守化している」といった誤った印象を与えたりもしたけれど、保守批評家からリベラルに転向した古谷経衡が、「ネトウヨ」の実数は「日本人口のせいぜい2%に過ぎない」と算出しているとおりで、実態はそんなものだというのと、これは同様の事実だといえよう。

私は、これまでの「けもフレ」関係のレビューにおいても、何度か、SF作家シオドア・スタージョンの、次の言葉を紹介してきた。

『SFの9割はクズである。ただし、あらゆるものの9割もクズである。』

ここでスタージョンは、刺激的に「クズ」という言葉を使っているが、その意味するところは、要は「凡庸・平凡」ということであり、すなわち「SF作品の9割は、傑作ではなく、凡作である」という当たり前の話でしかない。そして「あらゆるもの」も同じなのだ。

「平凡」なものが大半であるからこそ、突き抜けた1割程度が「非凡なもの」であると認識され、要は「傑作」だと言われるのであって、全体のレベルが上がったところで、決して大半が「傑作」ということにはならない。なぜなら、それが「当たり前」であり「平凡」であり「水準(作)」になるからである。

したがって、『けものフレンズ』ファンについても、『1』のファンだから「みんな優れている」とか、『2』のファンだから「大半が馬鹿だ」ということにはならない。

どっちだって、つまり「あらゆるもの」の「大半=9割」は「凡庸」であり、「特に優れてもいなければ、特に劣ってもいない」のであり、真に劣っているのは、「あらゆる集団」の「1割以下」でしかないのだ。

で、その「1割以下」に入っているのが、「匿名」の物陰から人に石を投げるような手合い、つまり「もるにあの怨霊」氏などのような手合いであり、だからこそ「真フレ」の9割の人は、氏を支持せず、むしろ「傍迷惑」な手合いだと評価した結果、「もるにあの怨霊」氏の渾身の力作である「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」に「好き」をつけた人は、たったの3人しかいないという結果にもなったのだ。

しかも、そのうちの2人は、以前に私にコテンパンに批判されたことのある「捨てハンドルの匿名者」であり、その片方は「ネトウヨ」だったのである。

「もるにあの怨霊」氏が、「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」の中で紹介している、私に対する批判記事を書いた二人のうち、「令士葉月」氏の方は、典型的な「ネトウヨ」だし、「吉成学人(よしなりがくじん)」氏の方は、「リベラル」っぽいことを言っているけれども、その心根(人間性)は「ネトウヨ」と大差がないものだから、そこを私に批判された挙句、ネトウヨである「令士葉月」氏とつるんで、私の悪口を書いたような人物である。

つまり、「もるにあの怨霊」氏が、「令士葉月」氏や「吉成学人(よしなりがくじん)」氏の文章を紹介しているというのは、要は「類は友を呼ぶ」ということでしかない。

だから、いずれも「似た者どうし」という印象を与えて、「客観的な第三者」の意見には見えないのである。

○ ○ ○

そんなわけで、ここで、わかりやすい譬え話をしてみよう。

「もるにあの怨霊」氏の「三流」性を理解するには、『機動戦士ガンダム』で知られる富野由悠季監督の『無敵鋼人ダイターン3』第37話「華麗なるかな二流」を参照してみると良い。

この作品で語られる「二流」の「二流」性とは、次のようなものである。

『 万丈(※ 主人公の波嵐万丈)の幼馴染・木戸川から(※ 万丈に)挑戦状が届いた。ビューティ達(※ 万丈の仲間)を人質にされた万丈は彼からの挑戦を受けて立つ。マッハアタッカーで(※ 木戸川の)屋敷へ突入する万丈だが幾多ものトラップが彼を狙っていた。トラップを越えた先には木戸川が待ち構えていた。

木戸川は一流を好む男であった。だが学生時代から万丈には未だに(※ 一度も)勝つことが出来ない事が彼のコンプレックスになっていた。彼(※ 万丈)を倒す為に木戸川はコマンダー(※ 改造人間メガノイドの組織によって改造された、戦闘員としての強化人間)に志願したが、万丈に、人質を取り、コマンダーに志願するやり方自体が二流だと指摘され、彼(※ 木戸川)は苦悩してなんとビューティ達をそのまま万丈の元に返してしまったのだ。

万丈は木戸川は本来優しい男であり、コマンダーに向いていないと分かっていた。ただ彼は一流好みであり、それがコンプレックスになって万丈を恨んで(※ 妬んで)いるのである。一方一流好みのやり方でないと気が済まない木戸川に反発した(※ メガノイドの仲間である)ソルジャー・ドグマンはマッハアタッカーを襲いビューティ達を(※ 再び)人質に取る。

彼らを奪回する為に出撃する万丈に対し、ドグマンの独走を知らない木戸川は彼(※ ドグマン)にそそのかされてメガボーグ・キドガーへ変身。(※ 万丈と木戸川)其々が二流だという罵り戦いが始まる。最も戦いは心に常に余裕を持っている万丈のペース。万丈を越え(※ ようとす)るコンプレックスで必死のキドガーは彼(※ 万丈)に踊らされるよう(※ からかわれているようなもの)だが、ドグマンは古城からの光線でダイターン3を攻撃する。卑劣なやり方は流石二流と万丈に罵られて、キドガーは何としても無実を証明しようとドグマンの(※ 戦闘艦)デスバトルを粉砕しようとするが、彼はビューティ達を人質にされてまともに攻撃できない。

「キドガー!やってみろ!お前はあの三人の事を気にしないでいい。今大事な事は一人でも多くメガノイドを倒す事だ。それをやるかやらぬかが一流か二流かの違いなのだよ」

万丈の言葉がキドガーを葛藤させる。人質を見捨てて相手を倒す非情な戦いが出来るのだろうか。キドガーは(※ 自分が)肝心な時に何もできない二流である事に気づいて自己嫌悪に陥るが、ビューティ達が彼を激励する。自分達の事を忘れてメガノイドを倒せ。彼らの言葉に背中を押されてキドガーは自信全開でデスバトルへ殴り込みをかける。彼の動きにほんろうされてドグマンのデスバトルは自滅。ドグマンは地面にたたきつけられて爆死。ビューティ達は助けられるのであった。

キドガーの活躍は一流そのものと万丈は彼を称賛するが、その(※ 万丈の)自信はかえってキドガーのコンプレックスで燃え盛る炎に油を注いでしまう結果になった。キドガーはダイターン3に立ち向かうも、ダイターン3に押されてしまう。サンアタックで止めを刺されようとした時、ビューティ達はキドガーは悪人ではない、ただ万丈へのコンプレックスが原因でコマンダーに走ってしまったのだと(※ 万丈を)思いとどまらせる。躊躇う万丈の隙を突いてキドガーが飛びかかった時、ダイターンスナッパーがキドガーに直撃する。それはメガボーグ変身装置を破壊して彼を木戸川へ戻したのであった。

万丈の屋敷で手術を受けた木戸川は、不完全とはいえ元の体に戻った。そして万丈と木戸川は(※再び)勝負を始める。(※ しかし、すでに)両者のレースには一流二流などは関係ない。ただ木戸川は笑いながら走り去っていくのであった。』

つまり、「二流の人」木戸川の「二流」性とは、「悪い人ではない」のだが、実力の伴わない自尊心が強過ぎて、自分がどうしても叶わない幼馴染の万丈を「妬む」、という点にある。

その結果、万丈にどうしても勝ちたいと「卑怯な手」を使うのだが、それを万丈に指摘されて葛藤することになる、というお話だ。

木戸川が「二流」だというのは、彼には、万丈のような並外れた「能力がない」だけではなく、「妬み」を禁じ得ないという「人間的な弱さ(卑小さ)」にあるのだが、しかし、基本的には「悪い奴ではない」という点において、なんとか「二流」に止まり得ている。

言い換えれば、木戸川が、人格的にも腐っていたなら、彼は「二流」とすら評価されずに「三流」と呼ばれただろうし、物語の最後で、「一流」の万丈と和解することも出来なかったはずである。

つまり、「能力がない」というのは、人間とっては、決して「決定的な弱点」ではないのだ。

すでに指摘しておいたとおり、自身の「能力のなさ」に対する「自覚」があれば、その人は成長することができる。「一流」にはなれなくても、「一流」に恥じることのない「当たり前の人間」になることはできるのだ。「正々堂々の、立派な凡人(二流の人)」になれるのである。

だが、自らの劣等感にとらわれ、他人を妬み、そのために「卑怯な手」を使うような者は、もはや「二流」とは呼べず、正しく「三流」と呼ばれるべきなのだ。

そして、まさにそうした典型的な「三流」が、「匿名の捨てハンドル」でしか他人を批判できない「もるにあの怨霊」氏なのである。

同氏は、私とのやり取りの中で、私が「匿名者が、非匿名者を批判して、自分の言説に責任を持たないというのは、卑怯だと思わないのか」と問われて、自分が匿名にしている理由を、無用の被害を受けないための「当然のネットリテラシーでしかない」し、「匿名であることと、主張の中身とは関係ない」から、「匿名が卑怯だとは思わない」と主張している。

だが、これは、当たり前の人間には、とうてい通用しない理屈である。

例えば、「絶対的な権力者に対し、言葉しか持たない無力な個人が、言葉によって抵抗する」といったような「非対称」な関係にある場合なら、「匿名」の批判も許されるだろう。

だが、「もるにあの怨霊」氏と私の間には、そうした「非対称性」はない。あるのは「言論能力における力量差」だけで、立場は対等なのである。

つまり、「もるにあの怨霊」氏が、「匿名の捨てハンドル」を選んでいるのは、要は「自分の言説に責任が取りたくない」だけなのだ。

万が一にも、私に論破され、恥をかいた場合に備えて、いつでも「消えていなくなる準備」をしているだけ。

自分は「匿名」で他人を批判しているのに、自分が「匿名者」から批判されるのは嫌だから「日頃のSNSアカウント」は隠しておき、安全第一で、いつもどおりに「匿名の捨てハンドル」を採用しているだけ、なのだ。

そして、そうした自分に「一抹のやましさ」があるからこそ、「もるにあの怨霊」氏は、自身の「匿名の捨てハンドル」採用という「卑怯さ」を、是が非でも認められないのだ。

だからこそ、氏の自己正当化の理屈は「ネットでは、匿名が当たり前であり、みんなもやっていることで、それは当然の権利なのだ」などという、哀れな主張となってしまう。

しかし、これは「盗人猛々しい」言い訳でしかない。「フェアじゃないのは、俺だけじゃない」という、開き直りである。

こうした一部の「卑怯者」は別にして、普通の人は、わざわざ「捨てアカウント」を作ってまで、人を批判したり誹謗中傷したりすることはない。

そりゃあ、言いたいことや言いたい相手の一人や二人はいるだろうが、そこまでするのは、さすがに「恥ずかしい」と、思い止まるものなのだ。

もちろん、私は、「もるにあの怨霊」氏に、本名や住所などの「個人情報」を明かせと言っているのではない。

いつも使っているSNSアカウントを示して、みずからの発言責任の所在を明確にしてもらいたいと言っているだけなのだが、とにかく自分が批判される事態を恐れている「もるにあの怨霊」氏は、それすら示すことができず、いつでも「消えていなくなれるような逃げ腰」を捨てようとはしないし、そんな「責任回避の逃げ腰」を卑怯だと認めることもできない。

くりかえすが、なぜそれを認められないのかといえば、それは自分自身でも、自分が「卑怯だ」と感じている部分があるからこそ、余計に認められないのである。

どんな親だって、自分の子が、「もるにあの怨霊」氏のような「卑怯な大人に育ってほしい」とは、思わないはずだし、だからこそ、「もるにあの怨霊」氏は、親にも見せられないような、自身の「匿名での行い」を、徹底的に隠さないではいられない。

もしも氏に、お子さんがいたとしたら、氏はきっと、みずからの「匿名での行い」を、その子にも隠すことだろう。「わざわざ教える必要はない」などと、自分自身に言い訳しながら…。

また、実際的なことで言えば、「もるにあの怨霊」氏の場合、日頃使っているSNSアカウントを明かしてしまうと、

(1)どれくらいの力量の持ち主なのか、どんなアニメを視、マンガ本や活字本を読んでいるのか、いないのかが、全部バレてしまう。

(2)日頃の「いい人ぶり」が、「仮面」でしかなかったのがバレてしまう。

といったこともあるからだろう。

だから、人のことを「文章が下手」だと言っておきながら、自分が「文章を論じられるだけの、裏づけのある人間」なのか否かの「根拠」を示そうとはせず、私が「日頃、どんな本を読んでいるのですか? 文章を云々できるほどの読書をなさっているとは思えないのですが」と質問すると、当然のことながらそれへの回答はなく、「そんなこと説明する必要があるとは思いません」と、これも拒否することしかしない。

当然、「もるにあの怨霊」氏は、私が最初から見抜いたとおりに、まともに「活字の本」を読んではおらず、だから「読みやすい文章が、そのまま優れた文章だ」などという、幼稚な発想しか持てなかったのである。

○ ○ ○

しかしながら、こんな「頭が悪い上に、つまらない人間」の内面世界とは、いったいどのようなものなのであろうか?

私が、ごく最近読んだ本に、面白いことが書いてあった。

『 パラノイア者(※ 偏執狂)の別の特徴は、「じぶんの」世界から外に出られないことだ。というのも、(※ 他者による)侵略の脅威からたえずじぶんの世界を守らなければならないからだ。パラノイア者はじぶんの思考システム全体に指令を下している妄想的な公理(※ 私は不当な攻撃を受けているという、被害妄想)を、どうすれば捨てられるだろうか。この(※ 脳内)公理はどんな瞬間にも警戒を怠らないようパラノイア者を束縛しており、パラノイア者はじぶんの世界をどんな些細な侵略からも守るべく、 その境界線を測定しておかなければならない。パラノイア者の観念は、個人をその(※ 脳内)世界に縛りつけ(※ 閉じ込め)るという意味で、文字どおり固定観念なのである。パラノイア者は必然的に孤独であるだけでなく、他者を孤立させようとしており、じぶんを取り巻いている不信の輪と同じものを、他者のまわりにもつくりだそうとしている。その孤独は、人びとの(※ 人間的な)活気で満ちたものではなく、かならず人減らし(※ 排除)が行われている。なぜなら他人の出現は、パラノイア者が「じぶんの」世界に振るう(※ 脳内世界での)全能性をおびやかす(※ ものだ)からだ。』

(ダヴィッド・ラプシャード『壊れゆく世界の哲学 フィリップ・K・ディック論』・P129〜130)

まるで「もるにあの怨霊」氏、そのままではないか。

例えば、「もるにあの怨霊」氏が確信しているらしい、異様な考え方として、次のようなものがある。

『もるにあの怨霊

2023年10月5日 19:30

読書人様

返信ありがとうございます。私へのご返信についていろいろと申し上げたいことはありますがそれはnoteにて

この記事についての疑問なのですが、アッキー氏のnoteに対して

「アッキー氏が言いたいのは、「良い作品でありながら、売り方で失敗した『ケムリクサ』」よりも、「凡作以下でありながらも、売り方のおいて延命を果たした『けものフレンズ2』以下のコンテンツ」の方が、「売れた」という意味においては「第2の『けものフレンズ』」の名に値するのではないか、ということなのだ。」

と述べておりますが、氏のnoteはあくまでけも2とケムリが商業的に成功したか否かを書いており、決して「けも2=アニメ無印を継ぐものに値する」と表現はされておりません。また、読書人氏のような解釈が入る余地もないように思えます。

にもかかわらず上記のような誤解をし、かつ釈明に来たアッキー氏を口撃したのは何故でしょうか?純粋に気になりますので、お返事待ってます。』

これに対して、私は次のように説明した。

『年間読書人

2023年10月6日 01:28

ずいぶん経ってからのお問い合わせですね。まあ、いいでしょう。

アッキー氏は、

『あくまでけも2とケムリが商業的に成功したか否かを書いており、決して「けも2=アニメ無印を継ぐものに値する」と表現はされておりません。また、読書人氏のような解釈が入る余地もないように思えます。』

とのことですが、そうではありません。

その解釈の余地があるから、多くの人は、私の書いたことに説得力を感じるのですよ。

一方、貴方は、私の意見を否定したいから、アッキー氏の文章が「そうは読めない」と断言しているだけなのです。

貴方のここ(※ 私との、コメント欄でのやりとり)での、ご都合主義の「誠実」ぶりが、本物ではないというのと、同じこと。

これは、字面は「誠実」ぶっていても、本性はそこにはない、という私の「読み」なのです。

そして、(※ コメント欄の)読者には、それが理解できるということ。』

ここで「もるにあの怨霊」氏が主張しているのは、「(小説などとは違い、批評的な)文章は、書き手の意図したとおりに、読まれなければならない」ということである。つまり、読み手が勝手に「深読み」をしてはいけない(隠された意図を読み取ってはいけない)、ということだ。

無論、こんな話は、一般世間では通らない。

「小説」が「多様な読解に開かれている」というのは当然として、批評文であろうと事務文書であろうと、「文章(表現)」というものはすべて、「多義性」を含んでおり、「表の意味もあれば、裏の意味もある」ものなのだから、そうした「多義性」を文章上で十分に制御しきれず、その結果「狙いどおりに読まれなかった」というのは、読み手が悪いのではなく、書き手の〔書き方の拙劣さの〕問題なのである。

したがって、「アッキー氏にその意図がなかったのに、違った読み方をしたのであれば、それは誤読である」という「もるにあの怨霊」氏の主張する「文章読解の正しさ」というのは、「絶対に、自分の狙ったとおりにしか読んではならない」という「自己認識への病的な偏執」にとらわれた「パラノイア(偏執狂)」独特の、異様に手前味噌な思い込みでしかないと言えるだろう。

しかもこれは、私とアッキー氏の間で、すでに決着済みの話なのだが、「もるにあの怨霊」氏は、その話を、アッキー氏の側に与するかたちでむし返すことによって、アッキー氏を味方につけられるとでも考えたのであろう。

だが、見てのとおり、「もるにあの怨霊」氏の「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」に「好き」をつけている3人のうちに、アッキー氏の名前はない。

これは、アッキー氏が、「もるにあの怨霊」氏を「ありがたい応援団」だとは思わなかった、ということであろう。

実際、アッキー氏を批判したも同然の私でさえ、アッキー氏と「もるにあの怨霊」氏とでは、明らかにアッキー氏の方が頭がよく、物事を理解する能力があるとわかる。

また、だからこそ、アッキー氏の場合は、私の説明を理解できたのだろうし、「もるにあの怨霊」氏を「仲間」だと思いたくもなかったのであろう。

アッキー氏にすれば、「もるにあの怨霊」氏が「自分の別名」だなどと勘繰られては困る、とも思ったのではないだろうか。

ちなみに、「もるにあの怨霊」氏がコメントする前に、アッキー氏と私との間で交わされたやり取りは、次のとおりである。

『アッキー

2023年9月27日 01:00

どうもアッキーです。

1つ訂正を願いたいのは「第二の初代けものフレンズ」の意味です。

そもそもたつき監督の関わっていないけものフレンズ2は初代とは別物です。

ケムリクサはたつき監督が制作した作品と言う意味で「第二の初代けものフレンズ」と言う言葉を仕様しました。

同じたつき監督が制作した初代けものフレンズの様なニコニコ動画を中心とした熱狂的なムーブメントを起こせなかったのは何故かをまとめたのです。

おまけとしてなぜあれだれボロクソに叩かれたけものフレンズが生き延びたのかを書いただけです。

………………………………………………

年間読書人

2023年9月27日 04:30

> アッキーさま

お世話になります。

お申し越しの件ですが、それはこちらが「訂正」することではなくて、アッキーさんご自身が「拙稿について、年間読書人氏からこれこれと解釈されたが、それは誤解で、私の意図するところは、これこれであった」と「補足説明」するべきことでしょう。

ある文章を、どう解釈するかは、それは「そう読み取れる範囲において、読み手の自由」です。

もちろん、明らかに「事実誤認」しているとか、「論理的に筋が通っていない」というのであれば、それを指摘したり批判したりする権利は、原文著者(つまり、今回の場合は、アッキーさん)にあります。

しかし、原文での説明(概念規定)が不十分であったために、そのように解釈されてしまった(そう解釈される余地のある、不十分な文章であった)のであれば、それは書き手の至らなさに原因があったということになりますから、「そうではなかったのだ」ということであれば、ご当人が補足訂正すべきなのです。

(続く)

………………………………………………

年間読書人

2023年9月27日 04:31

例えば、ある国会議員が、公の場で「日本は、神の国である」と発言して、それを批判され、釈明会見をしなければならなくなりました。その際に彼は「ご指摘のあったような意図で言ったのではなかった。誤解を招いてしまい、大変に申し訳ない」と補足的に釈明しました。

しかし、この補足説明に対しても「仮に、あなたの発言の意図が本当にそこ(※ 補足した部分)にあったのだとしても、批判を受けたのは、批判した側の誤解ではなくて、あなたの言葉足らずなんだ」と、さらに批判をされました。

なぜ、こんなふうに批判されたのかと言えば、それは、自身の「説明不足」の責任を、解釈した側の「誤解」であるかのように、すり替えようとしたようにしか見えなかったからです。

実際、多くの政治家は、問題発言をして批判された時に、ほとんどの場合と言って良いほどに「誤解を招いて、申し訳なかった」という言い方をしますが、実のところ、こうした物言いは、自分の発言について「無責任」だということでしかありません。

(続く)

………………………………………………

年間読書人

2023年9月27日 04:35

ですから、「そういう意味(意図)で言ったのではなかったのだ」とお考えなのなら、ご自分でそう説明なさるべきです。

そのうえで、第三者の読者は、解釈が間違っていたのか、もともと説明が不十分だったのか、の判断をすることでしょう。

それが、正しい「言論」のありかたなのではないでしょうか?

なお、下にご紹介した文章は、「論文とその解釈」ではなく、「アニメ作品とその解釈」の問題について書いた文章ですが、「表現と解釈」という点では、本質的には同じ問題を扱っていますので、よければご参照ください。

・宮崎駿監督『君たちはどう生きるか』:絵解きとしての〈考察〉 批判

https://note.com/nenkandokusyojin/n/nec62519f5e7e 』

この至極わかりやすい説明を読めば、普通なら誰だって「文章」というのは「本人の意図どおりに受け取られるものだとは、限らない」し、その意味でも「公開する文章には、慎重でなければならず、そこに書き手の責任が発生するのだ」ということくらいは、理解できるだろう。

だが、「もるにあの怨霊」氏には、この程度の話が、どうしても理解できず、自分の見解に、あくまでも固執する。

『もるにあの怨霊

2023年10月7日 10:20

読書人様

返信ありがとうございます。

1.「当たり前のことですが、(中略)とばかりは言えないんですよ。」

とのことですが、賛同しかねます。

評論は自分の考えを伝えるものであって、そこに考えを誤解させる要素があってはいけません。アッキー氏の文章は評論であり、なんなら実際に起こった事例を取り上げて解析しているため「解説」に近いものです。それに対して「いや、自分はこう思う」と意見する余地こそあれど、「アッキーはこう言っていたんだな」と誤解させてはいけませんし、氏の文章や思想、過去の記事から推察しても誤解する余地はないように見受けられます。

そのため読書人氏が何故「誤解」したのかを伺いたかったのですが、どうにもあやふやな答えしか返ってこないんですよね・・・・・・』

ここで「もるにあの怨霊」氏は、『「アッキーはこう言っていたんだな」と(※ 年間読書人が世間に)誤解させ(※ るような解釈を示し)てはいけません』と主張しているのだ。

しかし、自分個人が『(※ アッキー)氏の文章や思想、過去の記事から推察しても誤解する余地はないように見受けられます。』と推察した(解釈した)から、それこそが「疑問の余地のない現実だ」と思い込むことに、氏は何の「矛盾」も「疑問」も感じていないようなのだ。

つまり、「自分がそう確信するから、客観的にもそうだ。それ以外ない」などと思い込めるのは、その人が「他者」への想像力を欠いた、自己の「世界理解」だけに固執している「パラノイア(偏執狂)」だからに他ならないのである。

ちなみに、上で紹介している、宮崎駿作品『君はどう生きるか』についてのレビューで、私が書いているのは、次のようなことである。

『いくら作者が「この作品には、人類愛が描かれている」と主張しても、読者の多くがそれを「テクストから読み取れない」ような作品だとすれば、その作品は「作者の意図は、十分に表現されていない(失敗作だ)」と評価するし、それで正しい。

完成して、作者の手を離れた作品というのは、その「作品」として独立したものであり、作者に「特権的な意味付与の権利」が認められているわけではない。』

これはなにも、「もるにあの怨霊」氏の言うような「小説などのフィクションに限る」といった話ではなく、例えば、私がアッキー氏とのやり取りで書いた「森喜朗元首相による〝神の国〟発言」でも、まったく同じことだというのは、「正常人」の常識であろう。

だが、自分の中に引きこもって、そこでの「全能感」に浸っている人には、自分が認められない「理解(解釈)」は間違いである、ということになる。そうでないと、自分が引きこもっている「狂気の繭」に亀裂が入るからなのだ。

ちなみに、先にご紹介した、ジル・ドゥルーズの研究者で、フランスの思想家・批評家であるダヴィッド・ラプシャードの本には、次のような部分もある。

まるで、「KADOKAWA」の世界観であり、それに侵襲されて、『けものフレンズ2』以降も「偽物ではない」と信じさせられている人たちの世界を、語っているようではないだろうか。

『 偽物、模造品は、「真の」世界や「正統な」世界をたんに劣化させ、変質させるだけではなく、偽物じたいを新たな現実に仕立て上げるだけの自律性を獲得するのであり、その現実が他の現実すべてと競いあい、その浸透力によって他の現実に取って替わる。偽物は現実世界から切り離されるのではなく、それに置き換わるのだ。 侵入(インベーション)が意味するのはつぎのことである。一一われらこそ、古い現実に代わる新たな現実であり、今後あなたたちはこの世界で暮らすことになります、ご覧いただいている外観はみなさんのために特別に考えたもので、それ以外のものが知覚されることは決してないでしょう。この新たな世界が放つ宣伝(プロパガンダ)は、欲望と信仰を捕獲し、形成し、標準化すること、すなわち、この世界を望ましいものに変えることを可能にする。そこでは外観も、言語も、社会的機能も、顔も、全てが偽物である。だがそれが何だというのか。たったひとつしかない唯一の現実として吹き込まれるのは、それだけなのだから。とりわけ麻薬は、参加権を得るのに金を払わなければならない。信仰と欲望は、じぶんのもっているものを投資するほど強くなるだろう。「……なぜなら、われわれの社会では、奴隷になるために金を支払わなければならないからだ。まったくひどい話だ」。』

(ダヴィッド・ラプシャード『壊れゆく世界の哲学 フィリップ・K・ディック論』・P101)

もちろん、これは「真フレ」だけの話ではなく、「推しブーム」だなどという言説に、体よく踊らされている人たちすべてに言えることである。

だが、『けものフレンズ2』が、『けものフレンズ』(『1』)の「模造品」であり「偽物」であったのと同じように、ことさらに、私と同じトップ画像を使って書かれた「もるにあの怨霊」氏の「年間読書人氏の記事を添削する 第一回」は、拙論の「劣化コピー」とすら呼べないものであり、ましてや「匿名の捨てハンドル」でしかない「もるにあの怨霊」氏ご当人は、私の「劣化コピー」にもなれず、せいぜいがフィリップ・K・ディックの描く「人間もどき」でしかない。

つまり、私が、たつき監督版『けものフレンズ』ならば、「もるにあの怨霊」氏は、木村隆一監督による『けものフレンズ2』くらいの違いは、十分にあるだろうということであり、あるいは、同氏は、「かばんちゃん」に対する、「キュルル」でしかあり得ない、正真正銘の「偽物(贋物)」なのだ。

そもそも、姑息にも「匿名の捨てアカウント」でしか物の言えない「もるにあの怨霊」氏は、所詮『2』にしかなれない、決して、オリジナリティなど持ち得ない、「模造人間」の域を出ない人だということなのである。

(2023年10月13日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・