村上靖彦 『ケアとは何か 看護・福祉で大事なこと』 : そして誰もいなくなるのか

書評:村上靖彦『ケアとは何か 看護・福祉で大事なこと』(中公新書)

本書は「ケアとは何か」と言うよりも「ケアとは、どういうものであらねばならないか」を語った本である、と言えるだろう。

「ケア」とは、当然のことながら「何でも良い」と言うわけではなく、「斯くあらねば、ケアの名に値しない」という事実は厳然としてあるのだから、おのずと「ケアとは何か」と問うならば、それは「ケアとは、どういうものであらねばならないか」ということを考え、それを語ることになるのは必然であったのだ。

だが、私が本書を手に取ったのは、そんな「理想的なケア」が知りたかったからではなかった。「ケアとは、どういうものであらねばならないか」と問う以前に、そもそも「ケアのできる人間になるには、どうすればいいのか」、それが知りたかったのであり、そのヒントを本書に求めたのだが、一一残念ながら、その期待には答えてもらえなかった。

本書は「ケアとは、どういうものであらねばならないか(どうあるべきか=どう考えるべきか)」ということを「考える」上では、具体例を多く示して、とても参考になる本だと思うし、そこで示されている「ケア」の実践例は、実に素晴らしいと思う。

しかし、問題は、私自身は、そんなことができるような「人格者」、ある意味では「スーパーマン」には「なれそうもない」ということであり、自分がやれないことを「あああるべきだ、こうあるべきだ」と論ずるだけでは、ほとんど意味がないと思えるのだ。

ケアを、すべて「他人任せ」にしていいと言うのであれば、それで良いのかもしれないが、すべての人がそうするわけにはいかないだろう。

身寄りもなく、独りきりで生きていくという人でないかぎり、多かれ少なかれ身近な誰かを「ケア」しなければならないのだが、言うまでもなくそれ(ケア)は、容易なことではない。

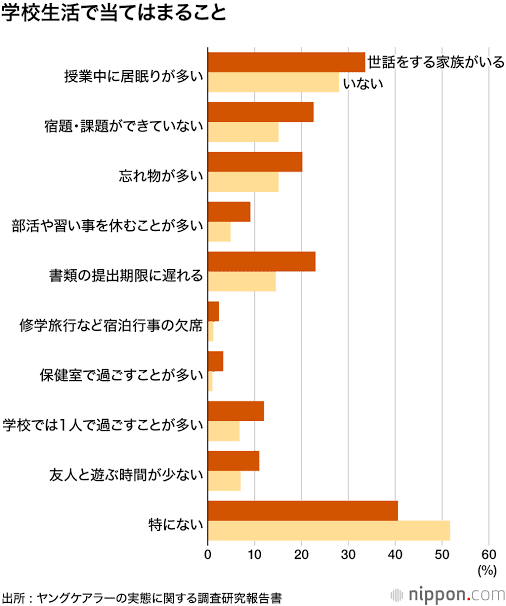

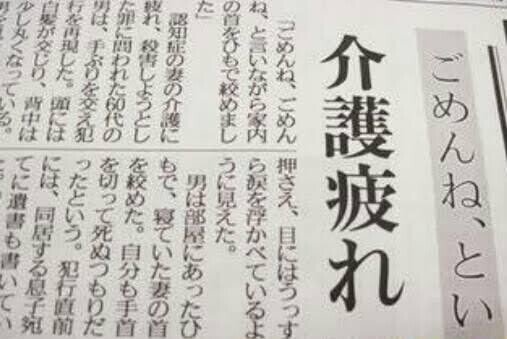

本書でも、少しだけ採り上げられている「ヤングケアラー」の問題もそうだし、すでにしごく一般的な「老老介護」の問題もそうだ。「親一人子一人の老親介護」や「老老介護」では、親の「ケア」を引き受けた真面目な子供や、夫や妻の「ケア」を引き受けた責任感ある、あるいは愛のある妻や夫が、その大切な人、その愛する人を殺してしまうという最悪の悲劇、「介護殺人」を引き起こしてしまうことがある。

無論、「介護殺人」というのは最悪の事態であり、件数的に多いというわけではないのだろうが、要は、そこまではいかないものの、「ケア=介護」を引き受けたがために、愛する人、大切な人を、憎まなければならない羽目になってしまった人が、けっして少なくはないだろうということなのだ。

かく言う私も、高齢の母と同居していた頃には、始終イライラしていた。特に、下の粗相の世話をしなければならない時には、我慢ならない苦痛をおぼえた。また、そんなこちらの苦労を察して、母がそれ相応の言葉を返してくれるのであれば、そうした苦しみにも、ある程度は堪えられたかも知れないが、母は母で苦しみや不満があっただろうから、現実は、小説や映画で描かれるような、綺麗事の理想どおりにはいかない。

結局はギブアップして、母の自宅介護を諦め、施設に入ってもらうことにした。このままでは、いずれ共倒れになると考えたからである。

殺すことはなくても、怒鳴りつけることは時々あったし、けがをさせない程度に手を出したこともあった。手を出さずにはいられない怒りの感情と、それでも「けがをさせてはまずい」という冷静な計算が相半ばする葛藤の中でのことであったが、こんなことをいつまでも続けていくことはできないと、そう判断したのだ。端的に言って、「親の介護」と「親の虐待」が、紙一重だという現実を、我がこととして実感したのである。

だから、自分一人ではまともに生活できないだけではなく、わがまま勝手なことを言って周囲の者を困らせるような認知症の高齢者や精神障害者などに対して、冷静かつ丁寧に、しかも、中には心から優しく接することのできるらしいケアラーの存在が、私には、ほとんど「スーパーマン」のように思えた。

「なぜ、あんなに平静に受け止められるのか」と、畏敬をおぼえると言うよりも、むしろ「理解不能」という意味において、畏怖驚愕する思いだったのだ。

もちろん、彼らが「特別な才能(人格)の持ち主=スーパーマン」だと考えるなら、気は楽だ。「私は、そんな非凡な人格者やスーパーマンではないから、あんなことはできない」で済ませられるからである。そして、そんな「重労働」は「彼ら(超人)に任せるしかない」と割り切ることもできるからだ。

しかし、そうなのだろうか、そう割り切ってしまって良いのか。なんとか、彼らに近づくための方途はないのだろうか。

一一そういう思いがあったればこそ、私は本書を手に取ったのだ。だが、本書には、その答やヒントは書かれていなかった。本書に登場する「ケアラー」たちは、基本的には、およそ「腹をたてる」ということがない「スーパーマン」だった。だから、私の参考にはならなかった。

そして、著者が語ることも、そうした「スーパーマン」たちの「異能」から「ケアの理想」を引き出す態のものだったのである。

たぶん私は、本書に「無い物ねだり」をしているのであろう。

本書は「ケアラー」たり得る「非凡な人たち」や、「ケアを理論的に検討するだけで良い人たち」を対象として、「ケアのあるべき姿」を考え、提示するのを目的とした本なのだろう。

そういう本に対して「ケアラーたり得ない凡庸な人間」「理論的検討だけをして済ませるわけにはいかない人間」は、置き去りにされざるを得ない。それこそ、私のような「ケアラーたり得ない凡庸な人間」であることに後ろめたさを感じている人間は、「ケア」してもらえないのである。

じっさい、老人介護の本では「無理をしなくても良い。ギブアップしても良いんだよ」ということが書かれている。

これは「実力もないのに、身の程知らずに無理をしたって、ろくな結果にならない」という「現実」を踏まえた助言だろう。要は「殺すくらいなら、初めから金を払ってプロに任せろ」ということだ。

この助言は、「介護」や「ケア」の現実としては、まったく正しいと思う。

「介護」や「ケア」は、傍目には「立派な行為」であり「美しい行為」であると映るだろうが、そうしたことは、誰にでもできることではない。誰にでもできることであれば、それが殊更に「立派な行為」や「美しい行為」と見られることなどないはずなのだ。だから「できない人はできない」と認めるべきである。「負け戦だと感じていながら、自爆攻撃などすべきではない」という助言は正しいと思う。

しかし、問題は、「敵前逃亡」や「戦友を見捨てて逃げる」ことには、どうしたって「後ろめたさ」や「罪悪感」が付いて回るという否定できない、倫理的な事実である。だから、なんとか「いっぱしの戦士」のなりたいと願うのだが、そのヒントが見つからない。

それに、私のように、運よく老親を施設に預けられる者は良いが、そうでない人も少なくないはずだし、今後もどんどん高齢化が進んで、多くの家族が「お手上げ=降参」だと認めてしまうようなことになった場合、それをカバーするほど大勢の「スーパーマン」が存在するとは思えない。

その場合、「介護」や「ケア」は、「どうあるべきか」ではなく、「どこまでできるのか」「どうなってしまうのか」と、私などは考えてしまうし、そう考える人も少なくないはずだ(これは「年金問題」も同じだろう)。

著者が語る「ケアのあるべき姿」とその探求は、無論、素晴らしいものだし、必要なものだと思う。

しかし、それでも、私たちがすでに迫られているのは、「100点事例が2件と、0点事例が2件」ではなく、「全てを最低50点でキープする」ことなのではないだろうか。

著者は、別の著作でこうした問題も論じ、その具体的な処方箋を語っているのかもしれない。

しかし、それはすでに「学問」の枠には収まらないものであるはずだから、納得のいく議論がそこで十全に展開されているとは、どうにも期待できないのである。

「ケアは、どうあるべきか」という問題は、「どうすれば金メダルが取れるか」ではなく、すでに「どうすれば、人並みに生きられるか」というレベルを重視すべき局面にあるのではないだろうか。

初出:2021年8月17日「Amazonレビュー」

(同年10月15日、管理者により削除)

再録:2021年 8月30日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○