湯浅政明論 : アンチ・ヒューマンな、 絵の人

映画評:湯浅政明監督『きみと、波にのれたら』他

このひと月、湯浅政明監督の仕事について考えてきた。

3年前の『きみと、波にのれたら』以来の長編『犬王』を観て、そのラストに疑問を覚えたからである。

「どうして、こんな救いのないラストにしたのか?」あるいは「この、取って付たような救いは何なのだ?」と。

たしかに3、4年前にOVA作品『DEVILMAN crybaby』を視て感動し、すっかり湯浅ファンになってから『きみと、波にのれたら』を観に行ったのだが、残念ながらこちらは、どうにも「腑に落ちない」作品であった。だが、この段階では、その「腑に落ちなさ」の意味を、追求しようとまでは考えなかった。

ところがその後、ひさしぶりに接した湯浅作品として、一部だがテレビで『映像研には手を出すな!』を視て、湯浅監督への興味が再燃した。その結果、「ミュージカル映画には興味がない」けれど、『犬王』を観に行ったのである。

だが、『犬王』もまた「腑に落ちない」作品だった。

だから今回は、「なぜこうなるのか、こうなったのか」を追求しようと考えたのである。そこに何らかの「必然性」があるはずだと。

したがって、今回の場合、個々の作品の出来不出来は、大きな問題ではなかった。問題は、どういう理由で、出来不出来が分かれるのか、その理由が、湯浅監督の奈辺にあるのか、そこを探りたかったのだ。

そこで、ひとまず、短時間での鑑賞が可能な劇場用長編にかぎって、ぜんぶ観てみることにした。

今回の場合、映画館で『犬王』を観た後、DVDで『夜明け告げるルーのうた』『マインド・ゲーム』『夜は短し歩けよ乙女』と、いささか変則的な順番で鑑賞し、それぞれ鑑賞後にレビューを書いてアップした上で、劇場公開以来の2度目となる『きみと、波にのれたら』を鑑賞して、3年前の疑問が解消できるかを試してみたのである。

○ ○ ○

『犬王』『夜明け告げるルーのうた』『マインド・ゲーム』『夜は短し歩けよ乙女』の4作を鑑賞したことで、湯浅政明監督の「個性」の一端は、確実に把握できたと思う。

例えば、湯浅監督はビジュアル表現について、独自の感性を持っており、それが特徴となって「前衛的」「実験的」などと、専門家や評論家からは高く評価される反面、エンターティンメント作品としては、いささかポピュラリティーに欠ける(興行的には厳しい作品)との評価もあって、監督自身は、くり返し「多くの人に楽しんでもらえる作品を目指す」という趣旨の言葉を口にした。

実際、長編初監督作品で「前衛的」「難解」と評された『マインド・ゲーム』に比べれば、そのあとの『夜は短し歩けよ乙女』『夜明け告げるルーのうた』『きみと、波にのれたら』『犬王』は、いずれも「前衛的」とばかりは言えない、ポピュラリティーのある作品になっている。

しかしまた、それらの作品にしても、アニメ映画として、決して「オーソドックスな作り」になっているとばかりも言えず、「表現」的には、湯浅監督らしさが端々に窺える、個性的な作品となっていた。

さて、これらの作品を鑑賞して、私が見つけた、湯浅政明監督の「個性」や「特徴」はと言うと、

(1)物語は「この世界と異界との接点」で起こる。

ということ。

例えば、『マインド・ゲーム』なら「平凡で無難な人生と冒険的な人生」、『夜は短し歩けよ乙女』なら「過剰な自意識に閉じこもった生活と、他者に開かれた生活」、『夜明け告げるルーのうた』なら「人間の世界と人魚(異類)の世界」、『きみと、波にのれたら』なら「生者の世界と死者の世界」、『犬王』なら「世俗権力者の世界と芸術家の世界」といった具合で、いささか大雑把ではあるけれど、大要このように図式化することができよう。

(2)湯浅政明監督は「二つの世界」を描くにおいて、「異界」の側に立っている。

つまり、「冒険的な人生」「他者に開かれた生活」「異類の世界」「死者の世界」「芸術家の世界」の側に立って、「この世界」から「勇気を持って旅立て」と訴えているのだ。

そして、このことは「窮屈な世界からの解放」であると同時に「冒険」でもあり、自ずと「死の世界」への接近を意味するが、湯浅監督は、必ずしも「死の世界」を否定してはおらず、「この世界で、死んだような生を生きるくらいなら、死の世界の方がマシだ」と考えている節が見受けられた。つまり、「死」は「おしまい」ではなく「別世界への旅立ち」だという捉え方である。

以上のような観点に立てば、湯浅作品をおおむね「統一的」に理解することができるように思える。

ところが、再挑戦を意図して再鑑賞した『きみと、波にのれたら』は、こうした図式が簡単には当てはまらず、どう理解すればいいのか、またもや当惑させれることになった。

『きみと、波にのれたら』は、やはり「腑に落ちないところの残る」作品だったのである。

○ ○ ○

『きみと、波にのれたら』は、よく言われるように、オーソドックスに「いま風」の恋愛を描いた作品である。少なくとも「前半」はそうだった。

サーフィンが好きな、いささかおちょこちょい気味の明るい女の子と、優秀な消防士で、真面目でかっこいい青年との、サーフィンを介しての「典型的な若者の恋愛」が、物語の前半で描かれるのだ。

『きみと、波にのれたら』は、このような作品として、湯浅映画としては、最もポピュラリティーのある作品になるはずだった。

「前衛的」でもなければ「アニメファン向け」でもない、アニメに興味のない若者でも楽しめる「オシャレな恋愛映画」になっているはずだったのだ。

この作品が、こうしたポピュラー路線の作品として作られたのは、2016年に公開されてロングランの大ヒットとなった、新海誠監督の『君の名は。』の商業的成功を受けてのことではないか、という意見が少なからず見られた。

無論、それがすべてではないにしろ、そういう作品が商業的に求められたというのは当然あっただろうし、仮にそうした要請なり圧力なりがあったとしても、その上で湯浅監督は、『君の名は。』の「二番煎じにならないもの」を目指したであろうことは疑いない。

事実、『君の名は。』が、ある意味では「オタクの妄想」的な恋愛(ちょうどそれは『夜は短かし歩けよ乙女』の、恋愛に臆病な「先輩」の妄想的存在である「黒髪の乙女」との恋愛と同様の恋愛)アニメだったのに対し、『きみと、波にのれたら』の方は、「オタク」からの反発さえ招きかねない、真逆に「リア充」的な恋愛を描いていた。一一少なくとも、前半では。

以上のようなわけで、『きみと、波にのれたら』は、「アニメファン」だけではなく、広く一般層にも訴えうる「オシャレな恋愛アニメ」として大ヒットを期待されたのだが、結果としては「爆死」だと言われる、惨憺たる興行収益に終わった。

なぜ、そうなったのか。

結果から言えば、この『きみと、波にのれたら』で描かれた「リア充的恋愛」は、「アニメファン」の興味の対象外であったし、期待された一般層も「恋愛アニメ」にまでは興味を持たなかった(なじみやすい実写映画の方が良かった)からだ、という理解が一般的なようだ。

つまり、二股をかけた結果、どちらからも、そっぽを向かれてしまった、という理解である。

これは、興行的失敗という観点からすれば、必ずしも間違いではないだろう。

だが、いうまでもなく、「作品論」や「作家論」の観点から言えば、この分析では大雑把に過ぎて、ほとんど意味のない「結果論」にすぎない。つまり「二股をかけたから失敗した」という理屈は「二股をかけて、両方とも成功する場合だってある」という事実を否定し得ないのだ。

だから、ここで問われなければならないのは、なぜ『きみと、波にのれたら』の場合は、この「二股」性において失敗したのか、ということであろう。

「二股だから失敗した」ではなく、「何が原因で、二股に失敗したのか」を問わなければならないのである。

○ ○ ○

まず、私がこの「二股失敗原因論」に疑問を覚えるのは、私自身も、典型的な「文系」の「アニメファン」であり、実写映画で毎年毎年コンスタントに作られるような、代わり映えのしない「若者向け恋愛映画」には全く興味の持てない、つまりは「オタク」寄りの人間であるにも関わらず、『きみと、波にのれたら』が「リア充的恋愛」を「最後まで」そつなく描けていたならば、私だってそれなりに楽しめただろう、と思える点だ。

つまり、私は「若者向け恋愛映画」を積極的には見ないけれど、暇にあかせて視るだけならば、それなりに楽しめるだろうと思うし、「べたなリア充的恋愛妄想」に、からかい半分でツッコミくらいは入れても、いちいち反発して、作品が楽しめない、というようなことにはならないと思うのだ。

したがって、『きみと、波にのれたら』を「リア充的恋愛」を描いた「若者向け恋愛映画」として楽しめなかったのは、この作品が「リア充的恋愛」を描いた「若者向け恋愛映画」だから、ではなく、「リア充的恋愛」を描いた「若者向け恋愛映画」として、失敗していたからなのではないだろうか。

『きみと、波にのれたら』の、少なくとも「前半」は、「リア充的恋愛」を描いた「若者向け恋愛映画」として、かなり良くできていたと思う。だから、「後半」においても、この「リア充的恋愛」が、無難にこの線でドラマ的な展開を見せていたならば、そうしたドラマに期待される水準には、十分に達していたと思うのだ。

したがって、問題は、「前半」の「恋愛描写」を裏切るような、「後半」の「異質な描写」にあったのではないだろうか。

この種の映画は、「幸せな恋人たちが、決定的な不幸にみまわれ、それをどのように乗り越えていくか」を描くところで「感動」させるパターンの作品だと、そのようにまとめても、大筋で間違いではないだろう。

そして、我らが『きみと、波にのれたら』も、このパターンの作品だと言えるのだが、問題は、恋人たちがみまわれる「決定的な不幸」の「結果とその描写」であり、また、それにも反した「ありきたりの乗り越え(決着)」なのではないだろうか。

恋人たちの一方が死にみまわれ、死ぬに死に切れず、しばらくの間、幽霊のような存在になって、残された恋人との交流を続けた後、その不幸を乗り越えて、安心して死んでいく、というパターンの成功作には、前例がある。

私は観ていないが、その代表的な作品が、ジェリー・ザッカー監督の『ゴースト/ニューヨークの幻』(1990年)ではないだろうか。

こうした物語の王道的展開は、死んだ方の恋人(主に男)が、彼女への思いを断ち切れず、幽霊となって彼女の周辺の残留して、彼女を守ったのち、最後は彼女の幸せを確信して「天に昇る=成仏する」というようなパターンだろう。表面的に見れば、『きみと、波にのれたら』も、完全にこのパターンをなぞった「王道」作品だった、はずなのである。

ところが、『きみと、波にのれたら』は、そのような「安全パイ的な作品」にはなっていなかった、のではないだろうか。

まず、死んでから「水の中」に現れるようになる、消防士だった彼氏「雛罌粟港(ひなげし みなと)」は、恋愛映画の「幽霊」としては、微妙に「不気味」である。

『ゴースト/ニューヨークの幻』の場合だと、実在しない「幽霊」的な存在だからこそ、映像表現的には「(お約束的に)半透明で表現」され、観客には見えるようにしてあるものの、肝心の「作中の彼女」には(当初は)姿も見えないし、声も聞こえない。

また、「幽霊」だから、物理的法則には縛られず、どこにでも自由に出没できるといった感じに描かれるのが、この手の映画のパターンなのだが、雛罌粟港の場合は、水難事故で死んだからとはいうものの、その登場の仕方が、最初は、水玉の中や水たまりの中にあらわれるという、かなり「幻覚」的なものであり、彼女だった「向水ひな子(むかいみず ひなこ)」でさえ、当初はそれを「幻覚」ではないかと疑うのである(普通に考えれば、「水の中ならどこでもOK」ではなく、「海限定」とするのが、自然ではないだろうか?)。

つまり、『ゴースト/ニューヨークの幻』の場合は、生きている彼女の目には見えない、しかし「観客」には見える「幽霊」という「わかりやすい設定」の存在である。

ところが、『きみと、波にのれたら』の雛罌粟港の場合は、ひな子や「観客」には見えるが、他の作中人物には見えないという設定となっているために、果たして、死んだ後に登場する「水の中の雛罌粟港」は、「作中世界には実在する幽霊」なのか、それとも「作中のひな子の幻覚」にすぎないのか、それが「観客=作品鑑賞者」にもわからない「曖昧な存在」となっている。したがって、観客は、この作品世界(の設定)を、完全に了解した上で鑑賞しているという「安心感」が、この段階では持てないのだ。

やがて、「水の中の雛罌粟港」は、ひな子を助けるために「水を使った物理的作用」(『夜明け告げるルーのうた』のルーのそれと、そっくりな力)を駆使するので、ひな子も「観客」も、どうやら「水の中の雛罌粟港」は、単なる「幻覚」や「霊魂」といったものではなく、何らかの「物理的実在」であることを知る。つまり、「この世」から切り離された「死の世界に生きる幽霊」ではなく、「半分は、この物理的世界に存在している、不可解な実在」ということになる。

「水の中の雛罌粟港」は、「死者」でもないけれど「生者」でもない、「幻覚」ではないけれど「実在」でもないといった「曖昧な存在」であり、ひな子が混乱し当惑するように、「観客」も同様に混乱し当惑させられてしまう。

『ゴースト/ニューヨークの幻』の場合なら、「観客」は「作中世界の設定」をすべて疑問なく理解した上で、いわば「神の視点」に立ち、安心して「死に別れた恋人たちのドラマ(葛藤)」を鑑賞し、楽しむことができる。

ところが『きみと、波にのれたら』の場合は、「観客」は、そんな「特権的な立場」に安住することを(言わば、監督から)許されず、ひな子と同様の見通しの悪い「不安定な立場」で、二人のいく末に同伴する(葛藤を強いられる)ことになる。

だからこそ、『きみと、波にのれたら』の場合、観客はどこかで「監督は何を考えて(狙って)いるんだろう?」という疑問(了解不能性)につきまとわれ、気持ちよく作中世界に没入して鑑賞することができず、そのために本作は、エンターティンメントになり損ねているのである。

無論、「実在しながら、実在しているとは言い切れない、中途半端な実在」という「水の中の雛罌粟港」という存在の「謎」が、最後にきれいに「謎解き」されたのなら、この作品は「腑に落ちる」作品には、なり得たであろう。ちょうど「本格ミステリ」のような「知解の快感」を与えてくれる作品には、最低限、なっていたはずなのだ。

ところが、『きみと、波にのれたら』の場合、「水の中の雛罌粟港」が、なぜ「実在しているともしていないとも言えない、スッキリしない存在」になったのかの説明は、最後まで与えられることはない。ただ、そういう「不可解な存在だったのだ」ということで、丸呑みすることを、湯浅監督から強要される。

同様に、どうして、彼が、そのまま「中途半端な存在」として「この世」にとどまり続け、ひな子が死ぬときまで一緒にいるという選択をせず、最後は自ら「成仏=天に昇る」してしまったのか。これも、よくわからない。

作中の説明としては、「水の中の雛罌粟港」は、生きているひな子と、まともに手をつなぐこともできなければ、キスをすることもできない存在だから、いつまでも自分に執着させておくよりも、自分が去ることで、「次の波」としての新しい出会いへと、ひな子を押し出したほうがいいと、そう考えるようになったからだ、ということにはなっている。

一一しかしこれは、言うなれば「水の中の雛罌粟港」の一方的な言い分にすぎず、この種の作品によくあるパターンだとはいえ、あまり説得力がない(そんなこと「最初から分かりきっていた」とも言える)。

そもそも、ひな子が、自分で「しっかりしなくては」と考え始めたのは、何かにつけて「水の中の雛罌粟港」を呼び出していては、彼が消えてしまいそうだと、気づいたからに過ぎない。

言い換えれば、何度呼び出そうが、彼が弱りもしなければ消えたりもしないような存在だったなら、ひな子は喜んで「水の中の雛罌粟港」に、すがりつき続けたであろう。

つまり、ここでは「水の中の雛罌粟港」が「この世から消えてしまうかも知れない存在」だという「追加的な設定」が、いつの間にか前提となって、物語が展開させられているのだが、そもそも「水の中の雛罌粟港」は、その実態や存在性格が定かではない、何ら説明されていない「捉えどころのない存在」だったはずなのに、いつからそんな、いかにも「物語を終わらせるための、ご都合主義的な設定」が導入されたのであろうか。

それまで、そんな説明など無かったのに、いきなりそんな「設定」を持ち出してくるのは、「後出しジャンケン」にも等しいインチキではないか。

ことほど左様に、この物語は、本来、少なくとも「観客」にはハッキリさせておかなければならない「水の中の雛罌粟港」の「存在性格=設定」を曖昧にしたまま、なし崩し的に、ありがちな方へと物語を進めていった。だから、観客には、スッキリしない印象が残るのである。

こんな「後出しジャンケン」的な設定による「ご都合主義的」な展開が許されるのなら、物語はどうとでもできるということで、物語の必然性(一貫性)が失われ、説得力が失われて、観客は、半分騙されたような感じになってしまったのである。

そして、こうした意味で、私は、本作『きみと、波にのれたら』を、「失敗作」だったと、結論せざるを得ない。

だが、最初に書いたように、この「結論」自体は、「作品論」「作家論」という批評としての意味合いからすれば、まったく重要なことではない。

この作品が「失敗作」であることなど、多くの人が、その理由がわからないままとは言え、感じ取っていたことにすぎないからだ。

つまり、私が探求すべき論点とは、湯浅政明ほどの人が、どうして、こんな失敗をしてしまったのか、という疑問に答えることなのである。

○ ○ ○

前にも書いたとおり、本作『きみと、波にのれたら』の「前半」の「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」の部分は、非常によく描けていた。一一なぜだろうか?

それは無論、湯浅監督が、そういうものが「好きだから」、ではない。

湯浅監督が、徹底的に「絵の人=絵で見せることの得意な人」だったからではないだろうか。

つまり、本作『きみと、波にのれたら』の「前半」の「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」の部分は、「若者の恋愛心理」を鋭く犀利に描いたものではなく、その「出来合いのイメージ」をサンプリングし編集して、いかにもそれらしい、もっともらしい「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」として「絵」を描いて見せた、ということなのだ。

そういう意味で、湯浅政明という人は、自分の個人的な「好み」に関係なく、いろんな「絵」を、上手に描いて見せる、天才なのである。

だが、「器用にいろんな絵を、もっともらしく描いて見せる天才」というのは、実のところ「表面的な描写」において天才的ではあっても、「深く人間の内面に食い入って、人間を描く」ということが出来ない。一一と言うか、正確には、そんな「内面」や「見えない奥」には興味がなく、彼が興味を持つのは「見えている表面」であり、それをどう描くか、作って見せるか、なのだ。

だから、湯浅政明監督の描く人物には「厚みがない」。

単に「平面的な絵柄を好む」という意味ではない。

湯浅監督の描く「人物=キャラクター」というのは、「それらしい役割人物」であって、本物の人間が持つ「多面性」や、それゆえの「矛盾」や「厚み」や「奥行き」を持たないのだ。

だから、わかりやすいし、感情移入しやすいのではあるが、それは「人間を描く」という考え方からは、遠いものだとも言えるだろう。

例えば、湯浅監督の映画作品で、私が一番好きな『夜明け告げるルーのうた』について、私は、人魚のルーが可愛くて仕方がないと評した上で、ルーの魅力について、次のように書いた。

『途中の展開は、おおよそ予想どおりだったのだけれど、ラストは、意外にハッピーエンドと呼んで良いものになっており、その意味では最悪の事態は避けられたようなのだが、しかし、それでもルーと別れなければならないラストは、やはりつらかった。一一それほどまでに、ルーは可愛かったのだ。

キャラクターデザイン画や、本編映像の写真(静止画)では、ルーの可愛らしさは、とうてい伝わらない。

泳ぎ歩き踊り、声を発して、初めてルーは、とんでもない可愛らしさを発揮しだす。

ルーは、アニメーションのキャラクターなんだから、動いた時に最大限の魅力を発揮するというのは、まったくもって正しいことなのだ。』

つまり、ルーは、その動いている「様子」が魅力的なのであって、その「性格」や「人格」や「内面性」が、魅力的だというわけではない。事実、私は同じ論文で、ルーをこうも評していた。

『ルーのあの、純粋無垢で疑いをしらない陽気な可愛らしさが、とうてい人間には求め得ないものだと感じるから、彼女との出会いは「一期一会」であり、別れは、まさに「今生の別れ」としか感じられないのだろう。』

つまり、ルーは「天使」であって「人間」ではなく、したがって、彼女に「人間的な内面性」など存在しないのである。

まただからこそ、この作品の外では、もう会うことができない存在だと、私はそう直観したのではないだろうか。

そして、湯浅政明作品の「登場人物」を、もっともらしい「役割人物」ではあっても、「多面性」や、それゆえの「矛盾」や「厚み」や「奥行き」を持つ「人間」ではない一一という目で見ていけば、たしかに湯浅監督の描く人物には「厚みがない」とは思わないだろうか。

例えば、高畑勲監督が描く「人間」、出崎統監督が描く「人間」のような、「役割人格」からはみ出していく「人間的な厚み」が、そこには無いのではないか。

湯浅監督は、『きみと、波にのれたら』に関わるインタビューで、次のように語っている。

『(※ 湯浅政明監督)自身のヒーローについては「大きな意味で言うと、漫画だったら大友克洋さん、アニメだったら宮崎駿さん」と告白。「宮崎さんは『千と千尋の神隠し』以降の作品を観て、『やっぱりこの人は、僕のヒーローだ』と思った。理詰めの部分もありながら、そうではない部分で観客を圧倒している。こんなことができるんだって、憧れます。観客を引っ張っていく力がものすごいですよね。理屈もエンタテインメント性もあって、すべてをパワーで凌駕している。あれだけパワーのある人はいないですから」。

「でもヒーローって、もっと身近にいるものでもあって。先ほど言ったように、うまく楽したほうが得するような世の中でも、きちんと、頑張って生きている人たちがいる。本作のキャラクターデザインと総作画監督の小島(崇史)さんや、美術監督の赤井(文尚)さんも、僕にとってそういう存在です。つい楽なほうに流れたくなるけれど、彼らを見ていると『僕も頑張ろう』って思う」。』

(https://moviewalker.jp/news/article/194413/)

ここで注目して欲しいのは、湯浅監督のヒーローは「宮崎駿」「大友克洋」「キャラクターデザインと総作画監督の小島(崇史)」「美術監督の赤井(文尚)」と、すべて「絵の人」だという点である。

『理詰めの部分もありながら、そうではない部分で観客を圧倒している。こんなことができるんだって、憧れます。観客を引っ張っていく力がものすごいですよね。理屈もエンタテインメント性もあって、すべてをパワーで凌駕している。あれだけパワーのある人はいないですから」。』

という言い方は、湯浅監督が、「理詰めの部分」よりも「作品の画面にほとばしるパワー」を重視している、という事実を明らかにしており、「人間を見る目がすごい。洞察力が半端ではない」などという部分には、さして興味がない、というのが窺えよう。

だからこそ、「高畑勲」ではなく「宮崎駿」であり、「出崎統」でも「富野由悠季」でもなく、「大友克洋」であり「押井守」だ、ということになるのではないだろうか。

一一そういう意味で、湯浅政明という人は、良くも悪くも、「絵の人」であり「平面の人」であり「表面の人」なのだ。

その部分での天才であり、それゆえに「平面」を「立体」のように感じさせてしまう人なのである。

○ ○ ○

だが、だからこそ『きみと、波にのれたら』は、失敗した。

「絵の人」であり「平面の人」であり「表面の人」として、見事に、自分の趣味でもない「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」という「絵」を描いて見せた。本作の「前半」部分である。

しかし、湯浅監督の描く「登場人物」たちは、所詮は、一面的な「役割人物」であり、監督が好きに動かせる「絵=人形」でしかない。

だから、後半での「雛罌粟港」は、その「人形」性を露わにして、「人間」味を失い、「人間としての確固たる内面性」を欠いて、監督の都合で、どうにでも性格が変わってしまう「水の中の雛罌粟港」という、「不気味な人間もどき」になってしまった。

また、だからこそ多くの「観客」は、ひな子のために帰ってきた「水の中の恋人」を、「感動的な美しい存在」ではなく、「とらえどころのない不気味な存在」だと感じてしまったのである。

一一そして、そのせいで、この作品は「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」という「商業的に設定された枠」から逸脱し、湯浅監督が大好きな「異類」が「こちら側の世界」に侵入してくるドラマに、なってしまったのではないだろうか。

しかしまた、この物語が、『マインド・ゲーム』や『夜明け告げるルーのうた』あるいは『犬王』のように、主人公である、ひな子が、「水の中の雛罌粟港」に誘われるまま(ギレルモ・デル・トロ監督の『シェイプ・オブ・ウォーター』のよう)に「死の世界」へと去っていったのでは、「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」ではなく、湯浅監督の作品らしい「反世界的な苦さ」の残る、従来どおりの作品になってしまうだろう。

しかしそれでは、「当初の目的」である「リア充的恋愛を描いた、若者向け恋愛映画」にはならず、その意味で『きみと、波にのれたら』は、失敗作になってしまう。

だから、湯浅監督としては、是が非でも「水の中の雛罌粟港」には成仏してもらって、ひな子は未来に生きるという「絵」に収めなければならなかったのだ。

だが、その「絵」は、すでに破綻していた。

「水の中の雛罌粟港」を、定石どおりの、分かりやすい「きれいな幽霊」とはせず、自身の「好み」の「異類的な存在」として描き、本来「成仏するべくもない、リアルな存在」としてしまっていたからである。

成仏するべくもでない「リアルな存在」としての「異類」を、商業上の都合で、無理やり「成仏」させてしまったからこそ、「水の中の雛罌粟港」の成仏には「無理な印象」が残ったのであり、本当なら、「水の中の雛罌粟港」から自立したはずのひな子が、最後の最後で、声を上げて大泣きしなければならなかったのではないだろうか。

○ ○ ○

したがって、湯浅政明監督の「特徴」とは、

(1)「絵の人」として、なんでも「もっともらしく」「魅力的」に描いてしまう。

という「長所」と同時に、

(2)「人間には(あまり)興味がない」ので、それを深く掘り下げる気もない。

という「弱点」にもなってしまう。

(2)の弱点は、(1)の長所によって覆い隠されていることが多いために気づかれにくいが、しかし、自分本来の「好み」を隠して、「この世界」的な事情に合わせて「この世界」らしい作品を作ろうとしても、やはりどこかで「好み」が漏れ出てしまい、『きみと、波にのれたら』では、それが破綻の原因となってしまった、ということである。

したがって、『犬王』が、あのような、「この世」における「無情」な結末と、「死の世界」での「救い」という奇妙なかたちになったのは、『犬王』が、最後の一歩手前までは「この世における成功譚」であったからだ。

湯浅監督は、本質的には、そんなもの(『君の名は。』的な通俗的成功)の価値を認めてはいないから、犬王と魚奈の「この世」での成功は、「悲劇」に終わらなければならなかった。

奇形であった子供の頃、自由で幸せそうだった犬王は、徐々に「人間」に近づき、「この世」での成功を掴んでいくたびに「不自由」になり、特別に「美しいわけでもない素顔」を得ることになって、さらに自由も失ってしまったのではないだろうか(その意味で、犬王は、オタクから世俗的成功者へと変貌した、新海誠の暗喩であり、苦いオマージュだと理解することもできる)。

そんなわけで、『夜は短し歩けよ乙女』のレビューで書いたとおり、あの作品だけが「この世」から去りゆく「苦さ」を持たなかったのは、『夜は短し歩けよ乙女』だけが、徹頭徹尾「あの世=異界=冴えない、頭でっかちで自意識過剰な、男子貧乏学生のファンタジー」だったからではないだろうか。

言い換えれば、『夜は短し歩けよ乙女』の「自足的自閉世界」に湯浅監督は「満足」していたのだが、高畑勲的人間世界や出崎統的人間世界にも愛着のある、「二つの世界」に「二股をかけている私」は、だからこそ「湯浅政明的なハッピーエンド」に「人間的な苦さ」を感じ、『夜は短し歩けよ乙女』的な「自足」に、物足りなさを感じたのではないだろうか(そうした意味では、湯浅政明監督と新海誠監督は、「人間(と人間社会)」に興味がなく、「異界」に惹かれるという点で、似た者同士だったのかもしれない。ただし「異界」の方向性が真逆だったから、両極端に違って見えたのだ。つまり「サブカルとオタクの違い(対立)」みたいなものである)。

○ ○ ○

したがって、私が『きみと、波にのれたら』に感じた「不全感」は、湯浅監督が、興味のない「この世」と、自身が好きな「あの世」に、「二股」をかけて、結局は、自分の「好み」にひきづられて「矛盾」を来たし、作品として破綻したためではないだろうか。

また、『犬王』のラストに感じた、あの唐突さも、「この世での成功」というものを「めでたしめでたし」とは出来なかった、湯浅監督の「あの世」指向が、犬王と作品を「呪った」結果だと言えるだろう。

湯浅監督としては「あれで良かった」という意味においてのハッピーエンドではあったのだが、「この世」と「人間」への未練を抱えている私のような当たり前の人間にとっては、『犬王』のラストは「あんまりなラスト」にしかならなかった、ということなのだろう。

『マインド・ゲーム』のレビューを書いた際には、まだ曖昧だったが、今ならわかる。

「惨めな現実に、堪えて生きるような人生」を捨てると決意して生き返った主人公が、その決意どおり、ヤクザを敵に回した冒険の結果、クジラに呑み込まれてしまい、結局はそこ(クジラの腹中世界)に一種の「平穏な楽園」を見出すのだが、主人公は、そこに安住することを捨てて、再び「外の世界」へ出て行く。なぜか?

それは、この場合、「外の世界」とは「波乱の待ち受ける、現実世界」であり、「クジラの腹の中」というのは「楽園という異界」だと理解してしまいがちだが、じつはそうではない。逆だったのである。

主人公が「外の世界」へと冒険的な生き方を求めて出て行くのだとすれば、「平穏なクジラの腹の中」こそが「日常としての、この世」であり、「外の世界」こそが「この世の外」であり「異界=死の世界」だったのである。

つまり、湯浅監督は、終始一貫して「異界」の側、「死の世界」の側に立っていたのであり、私は「死の世界=異界」に憧れつつも、「この世」に、そして「人間」に未練を残した人間であったからこそ、湯浅政明的な「死の世界」へと出て行く物語に魅せられつつ、しかし、そこに「人間」を捨て去ることの「寂しさ」や「苦さ」を感じていたのではなかっただろうか。

○ ○ ○

以上のような意味で、湯浅政明という人は、私が思っていた以上に、「異類」の側の人、「あの世」の側の人、であり、つまりは「怪物」的な人だったのではないかと思う。

無論、これは湯浅監督を貶しているのではなく、その「非凡さ」としての「怪物」性という特質を、説明しているに過ぎない。

前々から気になっていたことなのだが、湯浅監督がインタビューに応えて、非常に真っ当な回答をしていても、どこか「この人は、本音を語っていないのではないか?」という印象を受けることがあった。失礼を承知で言えば、その目がガラス玉のように無感情であり、本音を語る人の「熱」が、まったく窺えないのである。

無論、こういう一方的な見方は、湯浅監督自身には不本意なものであり「いや、私は正直に語っていますよ」と言うかもしれないのだが、それでも私は「それは、あなた自身が、あなたの本当の本音を自覚していないからではないか」と反論したくなるほどなのである(私は、ファンではあっても、信者ではないから、教祖絶賛崇拝の盲信はしない)。

私が、最初に湯浅作品に魅せられたのは、前に書いたとおり『DEVILMAN crybaby』であった。

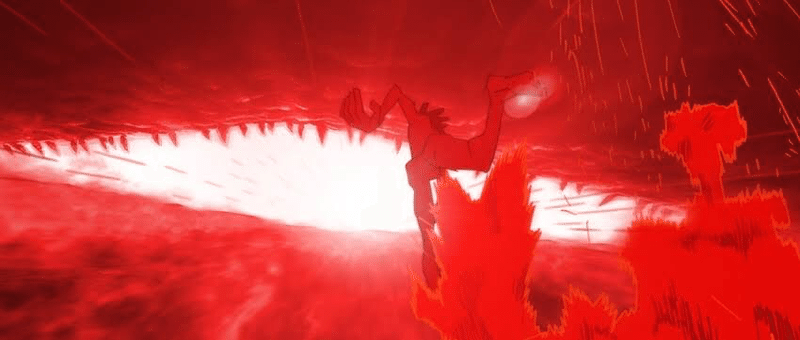

その中で、特に印象的だったのは、一つはタイトルにもなっている「幼時の不動明が、子犬が死んだのを悲しんで、雨に打たれたまま、子犬の死骸の入った段ボール箱の前で、ずっと泣いており、それに幼時の飛鳥了が、傘を差しかけているシーン」と、デーモン族の総攻撃としての人間との一体化作戦のせいで、ついに牧村美樹の弟である太郎(テレビアニメ版では「タレ」ちゃん)が妖獣に取り憑かれてしまい、その怪物的食欲のゆえに、近所の飼い犬を食い殺し、それがバレて迫害されるのを恐れた母親が、太郎を連れて逃亡するも、その逃亡途上、巨大な芋虫のような姿になった太郎が、ついに「母親を食い殺してしまい、涙を流す」というシーンである。

前者については、「デーモン族の勇者アモンとの合体前の、人並みはずれて優しかった、子供時代の不動明」を語るものとして印象的で、この並外れた優しさがあってこそ、合体したアモンの心をもねじ伏せたのだな、と理解できるシーンであると、理解し得た。

一方、後者の、太郎の「母喰い」のシーンは、(直接的には描かれていないとはいうものの)あまりにも残酷で「ここまで描く必要があったのか?」という疑問が、私には残っていた。

(上は、隣家の飼犬を食べた太郎。この段階では、まだ人間のかたちである)

だが、今なら、この二つのシーンについて、違った「解釈」を与えることができる。

それは、「子供の不動明」のシーンであれば、「犬が死んだことを悲しむ」ことよりも、むしろ「自分も死んで、犬のところへ行きたい」という願望の強さを描いている、という側面があったのではないか、ということだ。つまり、湯浅監督の「あの世」指向であり、「死の世界」指向だ。

また、だからこそ、そんな不動明は、真っ先にデーモン族と一体化したのではなかっただろうか。彼は、デーモン族との合体によって、「この世」から「あの世」へと、出て行くことを望んでいる部分があったのではないだろうか。

そして、そう考えていくと、「太郎がデーモン族と合体したために母親を喰うことになり、まだ残っていた人間の心の部分において涙を流す」という残酷なシーンも、デーモン族になりきってしまえば、別に残酷でもなんでもない、ということになるのではないか。

つまり、生物種によっては、同族喰いもするし、肉親を喰う場合だってある。だが、それは、残酷なことでもなければ、非倫理的なものでもない。あくまでも、人間という生物種の特別な価値観からすれば、そのように感じられるというだけで、それは日本人が、牛や豚を食うのは平気でも、犬やイルカを食うことには抵抗があるというのと、所詮は同じことなのではないか。

したがって、湯浅監督の感覚としては「太郎の母親喰い」のシーンは、私が「ここまで描く必要があったのか?」と感じるほどのものではなかったのではないか、ということだ。

そこまで「えげつない」シーンとは思わず、あくまでも「人間から異類へと越境していく過程での、中間的な感情」の描写として、このシーンを描いたのではないか、という疑いである。もちろん、観客に対する「泣かせ」効果は、計算のうちにあったとしてもだ。

○ ○ ○

これではまるで、湯浅政明監督自身が「異類」のようであり「非人間」のようではないかと、そう難じる方もいるだろう。だが、もしかすると、誰よりも湯浅監督自身が、そうであることを望んでいるからこそ、こうした作品が、成功したり失敗したりしながら作られるのではないかと、私は疑ってしまう。

じっさい、湯浅政明監督は「悪しき一般人」を描く目は、限りなく冷たい。

『DEVILMAN crybaby』での「迫害者たる人間」や、『きみと、波にのれたら』の「違法花火の若者たち」などの描写に、それは典型的に表れていよう。「こんなやつら、死んで消えてしまえばいいのに」といった情け容赦ない感情を持っているのは、明らかなのだ。

繰り返すが、これは、湯浅政明批判ではない。そうではなく、湯浅政明論なのだ。「良し悪し」ではなく、「こういう特性を持ったクリエーターなのではないか」という、分析的作家論である。

私は、以上のように理解すれば、湯浅作品の「不可解な部分」が、スッキリと了解できるのではないかと考えるのだが、さて読者諸氏のご感想は、いかがであろう?

(2022年7月12日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・