弱かった人 : 光原百合 『遠い約束』ほか

推理作家の光原百合が、先月24日(2022年8月24日)に亡くなった。

当日の夜に、友人からLAINで知らせがあり、ネット検索してみると、光原のTwitterアカウントで、訃報がなされており、家族によるものかと思われた。

光原百合は、古い知り合いである。

友人であったと言ってもいいだろう。だが、交流が途切れてからしばらくは、年賀状くらいはもらったかもしれないものの、私はそれ以前から年賀状は出さなくなっていたので、メールアドレスを知らない相手には、メールで返信することもなく、そんな不義理をしたまま、光原とも連絡が途切れたのであろう。

もう20年ほど会っていないはずだが、そんなに昔のことかとしか思えない。私にとっての光原は、きれいで真面目で明るい、それでいて、それがどこか演じられたもののように感じられて、内面的な弱さを感じないではいられない人であった。

以下、私は、「知り合いとしての光原百合」を「光原さん」と呼び、「作家としての光原百合」については「敬称略」とするが、そうした「敬称略」や「さん」付け「氏」付けが混在するだろうことを、あらかじめお断りしておきたい。光原さんとの交流関係においては、批評家として語れない部分も少なからずあるからだ。

なお、いずれにしろこの文章は、基本的に「追悼文」ではない。

「追悼文」とは、端的に言えば「生き残った者の自己慰撫」であると思う(「喪の作業」とは、そういう意味だ)。

故人である死者には、そんな言葉など届かない。「追悼文」を書く者も、十中八九がそれを承知しており、故人のことを思い浮かべながらも、その文章は「世間にどう映るか」を意識して、中身の半分以上は、いわば「世間向け」に書かれているといっても過言ではないだろう。一一だから、「宗教批判者」であり「無神論者」であり、当然のことながら「あの世」や「天国」など存在しないと確信している者としては、そんな、半ば「欺瞞的な文章」を書く気にはなれない。それは、ほとんど「故人利用」でしかないと考えられるからだ。

そして、こんな私からすれば、光原百合は「いい人」ではあり「友人」としては申し分のない人ではあったけれど、やはり「作家」としては、あるいは「作家である人」としては、物足りなさを感じさせる人であった。なぜなら、「作家」は、強くなければ、「本当のこと」は書けないからである。

これまで読んだ光原百合の著作は、読んだ順で『時計を忘れて森へ行こう』(1998年)、『遠い約束』(2001年)、『星月夜の夢がたり』(2004年)、『十八の夏』(2002年)の4冊ということになり、それに先んじて、現在も単行本未収録であろう短編「やさしい共犯」(鮎川哲也編の公募作品アンソロジー『本格推理6 悪意の天使たち』所収、1995年)ということになるだろうか(※ 丸カッコ内は、刊行年)。

当時の評価を大雑把にいうと、『時計を忘れて森へ行こう』は「ダメ」、『遠い約束』は「まあまあ」、『星月夜の夢がたり』は「良い」、『十八の夏』は「まあ良い」という感じだろうか。

『星月夜の夢がたり』と『十八の夏』の順序が入れ替わっているのは、『時計を忘れて森へ行こう』と『遠い約束』という2冊のミステリ作品を読んで、「もう光原さんのミステリは読まなくていいや」と思い、そのため日本推理作家協会賞短編賞を受賞した表題作を含む『十八の夏』をすぐには読まず、ファンタジー作品集である『星月夜の夢がたり』を読んで、これに感心した段階で、後から『十八の夏』を読むことにしたからである。

しかし、その後、私は、光原の作品を読んでいない。

これらの作品を読んだのは、それが「光原さん」が書いた作品だから、ということではあったのだが、私は、自分が高く評価できない作家の作品を、いわば「縁や義理」で「高く評価して見せたり、いつまでも読み続けたりする」ことのできない人間だったからだ。

今回、この文章を書こうと思ったのは、私の中で、光原さんについて「決着をつけよう」と思ったからだ。だが、これは特別なことではない。

私は、定年をひかえた数年前から、いろいろなものを順次「片付け」にかかっている。

「一切智の夢」に憧れて、手広く本を読んできた私にとっては、すべての本を読むことができないのと同様、すべてを片付けることなどできはしないのだが、それでも可能な範囲で手近なところから、それを始めていた。

例えば、ずっと気にかかりながら1冊も読んでいなかった志賀直哉や永井荷風を読んだりしたのもそういう経緯からだし、アニメ作品『伝説巨神イデオン』のDVDを今頃になって購入し、テレビシリーズと劇場版をあらためて鑑賞した上で、この作品を評価する上での長年の課題として残されていた「転生」問題について、私なりの決着をつけたりしたのも同じことだ。

すべての「気がかり」に決着をつけるのは不可能だが、可能な範囲でそれを始めいていたので、光原さんについても、この機会に、私なりの決着をつけようと思ったのである。

○ ○ ○

光原さんとの出会いは、1990年代の前半にさかのぼる。

短編「優しい共犯」所収のアンソロジー『本格推理6 悪意の天使たち』が1995年の刊行で、その頃にはすでに、知り合ってからそこそこ経っていたから、最初の接触は1990年初頭で、『遠い約束』にも描かれた「関ミス連(関西ミステリ連合または、関西大学ミステリクラブ連絡交流会)」大会関係であったはずだ。

当時、光原さんは「大阪大学推理小説研究会」の会員であった。私より二つ年下の彼女は、当時、院生であったかOGとしてこのサークルに参加していたのであろう。

「関ミス連」大会で、私はいくつかの大学のミス研から、会誌をいただいた。その中に阪大ミス研の会誌『罠』もあって、そこに光原さんのファンタジー短編「海から来るモクリコクリ」(のちに『星月夜の夢がたり』に収録)が収められていたのだ。

私はこの当時、そのようにしていただいた会誌を読み、感想の手紙を書かせてもらった。そうした中で、ミステリ作品ではなかったが、「海から来るモクリコクリ」は、飛び抜けて素晴らしい作品であり、「素人作品として」ではなく「小説として」高く評価したいと、絶賛の言葉を贈ったのだ。

だから、『罠』を下さったのは、光原さん本人ではなかったかもしれないが、こうした感想を送った後に、光原さんから礼状が届き、そこから交流が始まったはずだ。たしか、その機会に、『やさしいひつじかい』(1992年)、『風の交響楽(シンフォニー)』(1996年)といった絵本を送っていただいたと思う。

その段階で、すでにこうした著書を持っていたというのも驚きだったし、『風の交響楽(シンフォニー)』の絵は、影絵画家として著名な藤城清治が担当していたことにも驚いた。藤城清治の作品は、私たちの世代には、幼い頃からテレビでもおなじみのものだったし、私はこの作家が好きだったからである。

そして、これらの絵本が、すべて「女子パウロ会」というところからの刊行だったので、「光原さんはクリスチャンなのかな?」という疑問が頭をかすめたが、これについては、今も未確認のままだ。

ともあれ、このようにして、光原さんと何度か手紙のやり取りをした結果であろう、私は当時所属していた、ミステリファンのサークル「畸人郷」(代表・野村恒彦)の例会に光原さんを誘い、光原さんは当時「阪大ミス研」の後輩だった伊藤詩穂子さんと、たぶん一緒に「畸人郷」に入会したのだと思う。

ちなみに、伊藤詩穂子さんとは、のちに東京創元社の編集者となって、光原さんの本を担当するようにもなった、あの伊藤詩穂子さんである。

「畸人郷」は、当時、せいぜい30人ほどの小さなサークルであった。当時はネットがなかったので、会員が全国的に広がるということはなく、活動内容は、月1回開催される、大阪・梅田の喫茶店「マヅラ」での例会(要は雑談会)と、たまに代表である野村さんが一人で作って例会で配る、薄いコピー会誌『Quijinkyo』の発行だけであった。

そして、この「畸人郷」のメンバーは、代表の野村さんを始めとしてほぼ全員が、ミステリーファンサークルの老舗「SRの会」の会員だったから、光原さんと伊藤さんも、その流れで「SRの会」の会員になったはずだ。

このような経緯で、私は光原さんや、光原さんといつも一緒だった伊藤さんと、「畸人郷」を中心に「SRの会」や「関ミス連」などでたびたび顔を合わせ、同じミステリ好きとして友人づきあいすることなったのである。

こうしたつきあいの中で、光原さんに関して、最初に思い出すのは、光原さんの応募作品「やさしい共犯」が『本格推理6』に採用されたことから、「SRの会」で開催された、同作の合評会である。

忌憚なく言えば、私はこの「やさしい共犯」を、まったく評価できなかった。と言うよりも、これは「間違った作品だ」という、積極的な否定評価を下した。一一だからこそ、この合評会に参加するのは、正直、気が重かったのだが、私はその場に参加して、光原さんを目の前にし、正直にその評価を語ることから逃げるわけにはいかなかった。

すでに、当時の私は「批評家」としての自意識を持っており、身内であろうと何であろうと「作品は作品として、差別なく評価する」ということを自らに課していた。

だから、合評会において私がどのような評価を語ることになるかは、事前にハッキリしていたため、私が願ったのは「せめて、否定評価を下すのが、私だけではなければいいのだが」ということだった。

「やさしい共犯」の内容を紹介しよう(※ ネタバラシもする)。

手元に『本格推理6』がないので、もっぱら記憶に頼っての記述となるが、記憶違いについてはご容赦願いたい。

この作品も、『遠い約束』などの「浪速大学ミステリ研究会もの(なんだいミステリ研もの)」に属する「学生もの」だったと記憶する。

この作品では、ある男子学生が、何らかの被害(凶悪犯罪ではなく盗難などの、比較的小さな犯罪被害)に遭う。そして主人公がこの謎を解いたところ、犯人は、この男子学生に心を寄せていたものの告白することができなかった女子生徒の「親友の女生徒」であった。

で、どうしてこんなことをしたのかと言うと、この男子生徒が、女心にまったく鈍感であり、その結果として、想いを寄せる女生徒を、深く傷つけていたため、「すこし懲らしめてやれ」と犯行に及んだ、ということである。だからこそ「やさしい共犯」ということになるのだ。

前述のとおり、この要約も部分的に間違っている蓋然性が低くないが、要は、私が「否定的評価」を下したのは、そうした「ミステリとしての作り(設定やストーリーなど)」の部分ではなく、作者自身が気づいていない「犯行動機の不備」であった。

この作品の狙いは、言うなれば「鈍感男を懲らしめる、友情物語(いい話)」だと言えるだろう。そう考えたからこそ、作者はこの作品に「やさしい共犯」というタイトルを付けたのだ。

だが、これはあまりにも「女生徒の側」の偏した、一方的な非難による犯行ではないだろうか。

たしかに、その「鈍感」ゆえに他人を傷つけることはあるし、鈍感であるよりは「繊細敏感」であり「察しが良い」に越したことはないだろう。まさに「名探偵」のようにだ。

だが、「鈍感」であるということは「罰せられるに値する罪」なのだろうか。言い換えれば、「繊細敏感」であり「察しが良い」人間でなければ、罰せられるのが当然なのだろうか。

一一だが、これはきつい言い方をすれば「繊細人間のエリート主義」であり「選民意識」であり「優生学的な思想」である、とも言えよう。

女子生徒の気持ちに気づかなかった男子生徒は、何も「わざと気づかないふりをしていた」のではない。故意に「イジワル」をしていたわけではないのだ。純粋に、単純に、ただ「気づかなかっただけ」なのである。だから、彼は、自分がそうした被害に遭う理由に、まったく思い当たらなかったのだ。

無論、彼に想いを寄せて「片思い」に苦しんでいる女子生徒の「親友の女子生徒」にすれば、「なんたる鈍感男! 彼女をこんなに傷つけて、絶対に許せん!」という「気持ち」になるというのは、わからない話ではない。しかし、だからといって、何の悪意もない彼を「罰する」行為が「正義の行い」として行われたのだとしたら、それはまごうことなき「独善」ではないだろうか。

そして、本作の問題点は、そうした「独善」を持っているのが、作中の「片思いの女生徒の、親友の女子生徒」ではなく、作者自身である、という点なのだ。

作者が、作中の「可哀想な女子生徒と、その優しい友人」に一体化してしまって、状況を客観的に見ることができなくなっており、この「独善的行為」を「思いやりある優しい行為」として描いてしまっている点なのである。

私は、こうした評価を、光原百合の目の前で語らなければならない立場に立たされた。だから、「せめて、否定評価を下すのが、私だけではなければいいのだが」と思い、できればそうした評価を「誰かが私より先に語ってほしい」と願ったのだ。

だが、現実は、そう甘くはなかった。

現実には、私より先に評価を語ったすべての人が、「やさしい共犯」を「心優しい物語」として「光原さんらしい」などと褒めそやした。

そして私は「この無能どもめが!」と、目の前が真っ暗になる思いがしたのだが、自分の番が回ってくれば、私は私の使命を果たすしかなく、淡々と私の評価を語り、説明した。当然、その場が凍りついたのは、言うまでもないことだろう。

○ ○ ○

次に思い出すのは、「畸人郷」をめぐるトラブルである。

「畸人郷」は、神戸在住の野村恒彦氏によって結成された、野村氏中心の「個人サークル」だと言ってもいいだろう。つまり、会長だか代表だかは知らないが、それは野村氏に決まっており、野村氏が亡くなるまでは「会長選挙」なるものは存在しないと、会員の皆が当たり前にそう思っていた。また、だからこそ、会誌『Quijinkyo』は、野村氏が作りたい時に作りたいように作って、不定期に刊行していた。特に原稿が募集されるわけではなく、野村氏の原稿を中心に、数人の古参会員の原稿によって、会誌は構成されていた。

特に規約はなかったはずだが、会長あるいは代表が「終身制」であるというのは、「SRの会」も同じだったので、私を含めた新参会員は、それは「そうしたものだ」という感じでしかなかった。

しかし、「畸人郷」と「SRの会」の違いは、その「会誌作り」にハッキリとあった。

「SRの会」の会誌『SRマンスリー』は、会員からの応募原稿を公平に掲載していた。当時から、人の5倍10倍の執筆量があった私は、『SRマンスリー』にも次々と投稿したが、その投稿量が多いために、全部は載せられないという状況にあった。当時の『SRマンスリー』は季刊であったから、尚更である。

しかし、そのことは私も重々承知していたから、なかなか原稿が載らないことに不平を漏らすことはなかった。それどころか、載せやすいように、できるかぎり短くまとめるよう苦労したりしていたのである。

で、そんな私であるから、できれば『Quijinkyo』にも原稿を載せてほしいと原稿を書いたが、それがさっぱり掲載されなかった。野村さん自身の原稿や、野村さんと仲の良かった、野村さんより年上の古参会員であるNNさんの原稿は、必ず載るのに、私の原稿は、後回しにされたまま捨ておかれたのである。

無論、この会誌が、野村さんのポケットマネーで勝手に作られている「個人誌」なのであれば、それも仕方のないことだっただろう。だが、「畸人郷」は、「SRの会」と同様に、「会費」を徴収しており、その使い道は、この会費しかなかったので、私はこの会誌づくりがアンフェアであると不満を募らせ、野村さん個人に何度か電話などで直談判をしたが、まったく埒があかなかった。

そこで私は、野村さんが会誌に原稿を載せてくれないのなら、こっちで自腹で号外的な会誌を作り、それを例会で配ろうと考えた。

その頃、東京創元社が「創元推理評論賞」が創設して、それに応募した私の作品「虚無への垂鉛」が落選したのだが、「畸人郷」の会員である、河北宏史氏と光原さんの二人も「同時落選」していたので、この3本をまとめれば「創元評論賞落選作特集号」として、それなりに中身のある面白いものが作れると考え、私はそれを作って例会で配ったのである。

だが、これが野村氏には気に入らず、私と野村氏との関係は悪化して、双方どちらも退く気はなかったので、結局は「多勢に無勢」で私が「畸人郷」を辞めることになり、この時、河北氏も一緒に退会した。私が「私につきあって、あなたまで辞める必要はない」と言ったにも関わらず、「いや、これは私の問題でもあるから」と言い、実質的に私につきあって、彼も退会してしまったのだ。

そんなわけで、私の引き起こした「事変」に巻き込まれただけだったのに、光原さんにも、ずいぶん嫌な思いをさせただろう。私としても、そうした申し訳なさが残ったものの、しかし、そこで行く道が分かれた以上、もうどうしようもなかったのである。

私は、この後も「SRの会」会員として、野村氏と顔を合わせ、大人の挨拶を交わしはしたが、もはやそれだけだった。野村氏がどう思っていたかは知らないが、私のような厄介な存在が出ていってくれて清々したというのは、間違いないはずだ。私も、この悔しい経験を決して忘れることはなかったのである。

そんなわけで、「SRの会」の会には残っていたものの、ここでも色々と不満がないわけではなかった。

そのひとつが、新本格ミステリブームに伴って、爆発的に人気を集めることになる、ミステリ年間ベストテン誌『このミステリーがすごい!』への、主だったSR会員の参加であった。

「SRの会」は、もともと「京都鬼クラブ」として発足したものの発展形である。「鬼」というのは、「鬼のように、ミステリを読んでいる、ミステリにこだわりを持っている」という意味で、「鬼のようなミステリマニア」のサークルが、今の「SRの会」であった。

私が入会した当時の「SRの会」では、「毒舌のSR」とか「在野精神(アマチュアリズム)」といったことが、「SRの会」の特徴として語られ、人気作家だった森村誠一との論争も、「武勇伝」として語られたりした。

だが、そんな「SRの会」が、先方からお声がかかったとは言え、『このミステリーがすごい!』に投票者として参加するというのは、筋が違うのではないか、と私は考えた。

『このミステリーがすごい!』に「御座敷がかかる」というのは、要は「SRの会」がミステリマニアとしての「権威を認められた」ということであり、その権威を持って、一般読者に作品をオススメするという立場に立つ、ということを意味する。一一しかし「在野精神(アマチュアリズム)」を言うのであれば、「SRの会」はそんな立場に立つべきではないと、私はそう考えたのだ。たとえ、それで原稿料がもらえ、『このミステリーがすごい!』に自分の名が載って「活字になる」としてもである。

だが、多くの会員は、この依頼に応じて、『このミステリーがすごい!』の投票者となったのである。

そして、こんなこともあった。

島田荘司の『水晶のピラミッド』が、その年の投票対象作品として、ギリギリのタイミングで刊行されることになった。つまり、刊行を待っていては、読まずに投票する者もいて「損だ」ということで、出版社は、『このミステリーがすごい!』の投票者全員に、まだ装丁デザインがなされていない「白表紙本」(中身のない「束見本」ではない)を献呈し、それで読んでもらい、投票を促そうとしたのだ。要は「便宜供与」である。

そして、そんな白表紙本を、例会に持参して「こんなのが送られてきたよ」と、まんざらでもない様子で語るSRの会員が何人かいた。

私はそれを「在野の一般読者(自腹で買って読み、作品を評価する、普通の人々)」をないがしろにする「醜態」だと見て、会誌『SRマンスリー』に、これを批判する原稿を投稿し、この原稿は掲載された。このあたりは、流石に伝統のある「SRの会」で、フェアであるとは言えようが、結局は、それでおしまいであった。

このようなことがあって、私はだんだん「SRの会」の例会にも参加しなくなったし、めったに原稿も書かない、郵送されてくる会誌を受け取っているだけの会員になっていった。

そうした間に、「SRの会」は、それまで毎年会誌上で行っていた「年間ベストテン投票」を発展させ、第1位の作品の作家に対し、「SR大賞」として賞状だかトロフィーだかを授与するようになった。また、それをきっかけにして作家たちとの交流を深め、作家会員を増やし、言わば「WIN-WIN」の関係を築くようになっていった。

つまり、「SRの会」もまた、完全に「在野精神」を失って、「ミステリ業界」の一部に取り込まれていったのである。

そんなわけで、私は、どんなジャンルであれ「マニア」というのが好きではなくなり、そうした人たちとのつきあいを切っていった。

いくら偉そうなことを言ったところで、彼らは所詮、ミーハーでしかなく、有名作家がすり寄ってくれば、その期待に添うことも辞さない人たちだったからである(「私は例外だ」という人は、ぜひ名乗り出て欲しい)。

そして、そうした「俗物性」を、いくら同じ仲間として衷心から批判したところで、まったく無駄なことだと思い知らされたので、私は一人で、そうした批判を「外に向けて」語ることにしたのである。「現実は、こんなものなのだ」と。

○ ○ ○

こんな私が、光原百合の作品をどう評価したかは、容易に推察できよう。

たしかに、光原さんは「きわめて真面目な人」ではあるけれど、しかし、こうした「現実」を直視しうる「強さ」を持たない、「弱い人」であった。

だから、彼女の書く作品は、「娯楽作品」として「心優しい(八方美人的な)作品」ではあっても、それは「過酷な現実」に根ざした「心優しさ」から生まれたものではなく、むしろ「厳しい現実」から目をそらすための、「現実逃避」のための「優しさ」でしかない。

彼女の作品の「優しさ」は、「苦しんでいる人」に対する「優しさ」ではなく、「苦しんでいる人」を見るのが辛くて、そこから目をそらしている自分を慰めるための、「現実逃避のための優しさ」であり、結局のところ「自分自身のための優しさ」でしかなかったのである。

そして、さらに言えば、光原百合の作品を「心優しい」などと呑気に褒めることのできる読者とは、光原と同じく「自分自身の弱さや冷たさ」を見たくないだけの、現実逃避や自己正当化を光原の作品に求めているだけの、「通俗読者」に過ぎない。つまり、彼ら彼女らは、光原百合の「やさしい共犯」だったのである。

だが、私が高く評価したファンタジー短編「海から来るモクリコクリ」は、こうした「心優しい作品」ではなかった。

作中に描かれる「モクリコクリ」にモデルとなる存在があるのかどうかは知らないが、要は「民俗学的な伝承的怪物」の一種である。

これも本が手元にないので無いので、記憶だけで書くのだが、この怪物あるいは妖怪は、「海辺で泣いている、捨てられた(あるいは、親のない)子供」を海へとさらっていく「優しい怪物」なのだ。もちろん、その後、子供がどうなったのかまでは描かれていないが、この作品には、ハッキリと「死」のにおいが漂うと同時に、「懐かしい世界への回帰」を感じさせる部分もある。

つまり、この作品で描かれているのは「非情なこの世界において捨てられた子供たち」が「海=生まれる前の母胎的な温かい世界」へと連れ帰られていくという、「救済としての死」の物語なのである。だから、この物語は、光原の「ミステリ作品」とは違って、決して「甘ったるくはない」。

「悲しい現実」の中に、それでも「救い」を見出したいという作者の切実な思いのこもった、「心優しくも苦い作品」だったのである。

そして若い私は、それを感じたからこそ、この短編を「小説として」高く評価したのだ。

だが、その次に読むことになった「やさしい共犯」がどうであったかは、すでに書いたとおりである。

当時、光原は、ミステリの世界にどっぷり浸かっていたから、ミステリ作品を書きたいという気持ちが強かったのは、当然であろう。それに、もともと「女子パウロ会」から何冊かの絵本を刊行していた彼女は、その頃すでに「書ける人」だったので、ミステリ作家デビューも、決して夢ではなかった。したがって、マイナーは「ファンタジー」作品ではなく、「ミステリ」を書こうとしたのは、いわば当然の成り行きだったのである。

1995年の短編「やさしい共犯」の入選の後、光原がミステリ作家として本格デビューしたのは、1998年に東京創元社から刊行された長編ミステリ『時計を忘れて森へ行こう』でであった。そして、その担当編集者は、すでに東京創元社に入っていた旧友の伊藤詩穂子さんであったと記憶する。

要は、伊藤さんの励ましとバックアップがあって、光原はミステリ作家としてデビューしたのであり、それ自体は別にかまわないのだが、私は、この「甘ったるい」作品(『時計を忘れて森へ行こう』)が、まったく評価できなかった。

それに続く2001年の『遠い約束』は、前作ほど悪いとは思わず、一定の水準位に達しているとは評価したものの、「こういうものなら、もう読まなくていい」と考え、そのせいで、2002年刊行の推理作家協会賞受賞短編集『十八の夏』は読まなかった。

それでも、2004年のファンタジー作品集『星月夜の夢がたり』を読んだのは、この作品集に、あの「海から来るモクリコクリ」が収録したからであり、そしてこの「作品集」が全体に良かったからこそ、未読だった『十八の夏』も読んだ。そして、それなりに評価はしたものの、以降、光原の本を手に取ることはなくなったのである。

○ ○ ○

今回、光原さんの死去に当たって、私はこうした「思い出」を整理しようと思った。しかし、最初に書いたように、「世間並みの追悼文」など書く気はなかったから、光原さんの作品を再読して、レビューというかたちで、それを書こうと考えたのだ。

そこで、今回読み返したのは、光原百合の第2著作『遠い約束』(2001年、創元推理文庫)である。

本書を読み始めて、私はすぐに「ああ、光原さんらしい、願望丸出しの作品だな」と、ため息をついた。

「大阪大学推理小説研究会」をモデルとした(と言っても、部員構成はまったく違うが)「浪速大学ミステリ研究会」のメンバーの織りなす、ミステリ小説だ。

この小説の語り手であり主人公は「吉野桜子」。光原百合が、この「なんだいミス研シリーズ」の原型となった作品を書いた際の「ペンネーム」そのままである。

じっさい、作中の「吉野桜子」は、現実の光原さんを彷彿とさせる部分が「多々ある」のだが、しかし、最初にも書いたとおり、その「現実の光原さん」とは『きれいで真面目で明るい、それでいて、それがどこか演じられたもののように感じられて、内面的な弱さを感じないではいられない人』であったのに対し、作中の「吉野桜子」には、こうした「弱さ」に由来する「演じられた」部分がなく、彼女は「天然」の「強さ」を持った人として、作者・光原百合によって造形されていた。

つまり、「吉野桜子」とは、光原百合が「そうありたい自分」であり「そのように演じ切りたいキャラクター」だったのである。

この「なんだいミス研」には、新入生の「吉野桜子」以外には、三回生の先輩男子3人しかおらず、要は「吉野桜子」を入れて、たった4人だけのサークルだ。しかも、その3人は、「堕天使のような美貌と、怜悧な頭脳の持ち主である」先輩、「いたずらっ子のように賑やかで愉快な筋肉男だが、実は頭の良さを秘めている」先輩、「まるでお公家さんのように、きわめて温厚な性格で、場を和ませる才能を持つ、それでいて、やはり頭脳明晰な」先輩という、絵に描いたような「理想的な先輩の3人組(バリエーション)」なのだ。

そこへ、あまり鋭敏ではなく、おちょこちょいなところのある「吉野桜子」が 「末の妹」のようなかたちで加わり、なんだかんだ言いながらも先輩たちから可愛がられるのだから、この設定は「いくらなんでも」と退いてしまう読者も少なくなかったはずだ。

当時はまだなかった言葉だが、今なら「オタサーの姫」そのもの、という設定だったのである。

解説者の西澤保彦が書いているように、この文庫オリジナル作品は、人と人との「つながりを取り戻す」作品だと言えるだろう。いったんは切れてしまったと思っていたつながりが、じつは「ずっと生きていた」ということ知ることによって感動する「心温まる作品」「心優しい作品」なのである。

だが、私は、この作品にも、「やさしい共犯」と同様の、結局は「自分のための、心優しいお話」を感じないではいられなかった。

私が、この作品を再読して注目したのは、「きれいに決着のつくお話」に対するこだわりである。

作中の「吉野桜子」の孤独な大叔父は、じつはミステリマニアであった。かつて彼は、幼い「桜子」がミステリ好きであることを知って喜び、「桜子」に、いつか二人でミステリの合作しようと「ゆびきりげんまん」をした。

その後、彼は自身の死にあたって幾ばくかの遺産を残したのだが、その遺産の分配方法を記した遺言状に「暗号」を組み込むという遊びをしていた。

この「遺言状の謎」が、この物語を牽引する背骨であり、最後に明かされるのは、この大叔父が、「桜子」との「遠い約束」を、決して忘れてはいなかったという事実である。

一一この作品は、失われたかに思われていた「遠い約束」が、生きていたと知ることで、つながりを回復する物語だったのだ。

で、このミステリマニアである大叔父の「ミステリ観」が「ミステリは、きっちりと決着が着かなければならない」というものだったのだが、私はここに、光原百合の個性の反映を見てしまう。

無論、ここだけなら、それは「作中人物である大叔父さんの、個人的なミステリ観」でしかなく、作者のそれの反映だと断ずることはできないだろう。だが、こうしたミステリ観に対応するものとして、

『「ええ、アンチミステリでない限り、天文学的な確率で壁を通り抜けたとか、天狗の隠れ蓑を着て犯行に及んだなんてことは考えなくてもええわけです」』(P159)

という、作中の「ミステリマニア」のセリフもある。

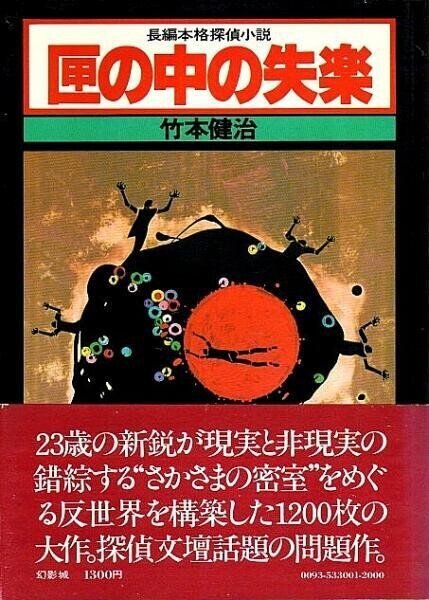

このセリフは、竹本健治の『匣の中の失楽』を踏まえたものなのだが、しかし、大雑把に「アンチミステリ」と呼ばれる作品は、『匣の中の失楽』を含めても『天文学的な確率で壁を通り抜けたとか、天狗の隠れ蓑を着て犯行に及んだなんてことは考えなくて』はならないような作品一一ではない。

そういう「話題」は出てきても、それは一種の「何が起こっても不思議ではないといった、不安定な雰囲気づくり」のための「作中人物による、お遊びとしての議論」でしかなく、「アンチミステリ」と呼ばれる「作品自体」は、そんな要素を大真面目に組み込んだ作品ではないのだ。

つまり、この作中人物は「ミステリマニア」であるにも関わらず、「アンチミステリ」という言葉を、かなりいい加減に使っていると言えるのであり、作者によって、この作中人物が「真っ当なミステリマニア」として描かれている以上、この作中人物における「アンチミステリ」に対する認識の「いい加減さ」は、作者自身の「アンチミステリ」認識の曖昧さを、図らずも露呈したものと言えるのである。

そもそも「アンチミステリ」というものに対する認識は、現実の「ミステリマニア」にあっても、極めていい加減で曖昧なものであった。

だから、私はこの問題について「創元推理ファン倶楽部」(※ 当時)の会報上で語られた、担当編集者による「みんな、アンチミステリがすごいすごいと言っているけど、本当にわかって言っているの。本当はわからないけど、みんながすごいすごいというから、それに合わせているだけなんじゃないの?」という趣旨の文章に対し「あなたがわからないからといって、他の人もわかっていないなどと考えるのは、愚かな自己正当化である。少なくとも、私はわかっているから、スペースさえ与えられれば、いくらでも説明して差し上げよう」という趣旨の反論をガツンとぶつけて、粉砕したことがあった。そうしたことから、私はそのあと「「アンチ・ミステリー」とは何か:定義の問題」(2000年6月12日執筆)を書いて、公開したのである。

私は、この論文の中で、次のように書いている。

『ところが、竹本健治が『匣の中の失楽』を書いて「アンチ・ミステリー」第4の作品として認知される一方、笠井潔の端正な本格ミステリー作品である『バイバイ、エンジェル』や『サマー・アポカリプス』まで「アンチ・ミステリー」と呼ぶ人が現れて、「アンチ・ミステリー」という言葉は、長い混沌の眠りから中途半端に呼び起こされる。

さらに時は流れて「新本格ブーム」の到来により『虚無への供物』や『匣の中の失楽』を称揚する若手の作家が登場する一方で、型破りの本格ミステリ『生ける屍の死』や、類例を見ない異色作『夏と冬の奏鳴曲』が登場にしたため、正体不明でありながら、妙に権威を帯びた言葉である「アンチ・ミステリー」が、「便利なキャッチコピー」として濫用され始めるようになってしまった。』

要は、「普通の本格ミステリとは違うけれど、とにかくすごい作品」を「アンチミステリ」と呼んでおけば、それでいいだろうという程度だったのが、現実の「ミステリマニア」や「ミステリ編集者」の認識レベルだったのである。

したがって、光原百合の「アンチミステリ」理解もまた、その水準において、きわめて曖昧なものであったからこそ、作中に描かれた「理想化されたミステリマニア」でさえ、この程度の認識しかなかった、ということなのだ。作者である光原に明確な「アンチミステリ」感があったなら、作中の「理想化されたミステリマニア」に、こんないい加減な語らせ方はしかったはずだからだ。

しかしながら、私の記憶するところでは、光原も『匣の中の失楽』を高く評価しており、作者・竹本健治のファンでもあったはずである。

また事実、せいぜい2020年くらいに、竹本健治が中心となってネット上で立ち上げた「変格ミステリ作家クラブ」にも、光原は参加していたから、『匣の中の失楽』をはじめとした「アンチミステリの傑作」については、なんら否定的な感情は持っていなかったはずだ。

にもかかわらず、前記の作中人物のセリフに感じられる「アンチミステリ」への「反発」は、「アンチミステリ」が多くの場合に「ハッキリとした決着がつかない」という特徴を持っているからではないだろうか。

つまり、光原は「アンチ・ミステリ」が嫌いなのではなく、「結末のハッキリつかない作品」が好きではないのだ。

言い換えれば、読者をどっちつかずの「宙吊り」にして、この「現実世界の割り切れなさ、決着のつかなさ」を直視させようとするような作品が、光原は「嫌い」なのではないだろうか。一一なぜなら、光原は、そんな「現実」など見たくなかったから、である。

(※ 上のレビューでは、広義の「アンチ・ミステリ」を論じている)

そして、こうした「作家としての、光原百合の弱さ」を正しく感じ取ったからこそ、『遠い約束』の解説者である西澤保彦は、この作品の「現実逃避性」を正当化する役目を、自ら進んで担ったのであろう。一一西澤は「解説」で、

『『遠い約束』は、謎を解体することによって自己と〝他者〟のあいだに横たわる時間的・空間的距離を消去する物語である。』(P280)

と、適切に評しながらも、その前段で、

『(前略)これらはすべて外的自己から隔絶された内的自己が〈物語〉を構造化する(※ ことで、距離を消す)ために発明された道具ばかりなのだから。逆に言えば、距離を消すという目的でしか、〈物語〉が紡がれることはない。それを「願望充足」とか「逃避」と表現する向きがあれば、私は敢えてそれを否定すまい。古今東西、宗教であれ哲学であれ科学であれ、すべての思想も知識もそれが〝世界〟との距離を消去しようとする試みでしかないという意味において、すべて「願望充足」であり「逃避」であるはずで、自分も多くの選択肢の中から文学を選ぶ者たちのひとりであるという話に過ぎないのだから。』(P275〜276)

と、『遠い約束』に見られ、そして光原百合のミステリ作品にしばしば見られる、「願望充足」とか「逃避」といった特徴の、正当化を試みる。

何故ならば、それをしておかないことには、『遠い約束』の「甘ったるさ」は、とうてい正当化できないと考えたからであろう。

一一だが、この「正当化」には、どだい無理があった。優れたミステリ作家である西澤保彦の「レトリック」をもってしても、その「正当化」は叶わなかったと思う。

解説しよう。

西澤がここで『それを「願望充足」とか「逃避」と表現する向きがあれば、私は敢えてそれを否定すまい。』と、見得を切ってみせるのだが、実のところこれは、彼自身それが「否定できない」事実であることを重々承知しているからこそ、「あえて否定しない、ことにしたい」だけなのである。

言い換えれば、「否定できるものを、あえて否定しなかった」のではなく、「否定できないものを、あえて否定しないでおくフリをしただけ」なのだ(コメディアン池乃めだかの古いギャク「今日はこのくらいにしといたろ」と同じ)。

そして『古今東西、宗教であれ哲学であれ科学であれ、すべての思想も知識もそれが〝世界〟との距離を消去しようとする試みでしかないという意味において、すべて「願望充足」であり「逃避」であるはずで、自分も多くの選択肢の中から文学を選ぶ者たちのひとりであるという話に過ぎないのだから。』という説明は、当然のことながら、完全に「ペテン」でしかない。

たしかに『古今東西、宗教であれ哲学であれ科学であれ、すべての思想も知識もそれが〝世界〟との距離を消去しようとする試みでしかない』というのは事実なのだが、それらは、手段を選ばない「単なる願望充足」でもなければ「現実逃避」でもない。

『古今東西、宗教であれ哲学であれ科学であれ、すべての思想も知識』もが『距離を消去しようとする』、その対象(目的物)としての『〝世界〟』とは、「現実世界」であって、「ご都合主義的にでっち上がられた、願望垂れ流しの虚構〝世界〟」などではない、ということである。

つまり『古今東西、宗教であれ哲学であれ科学であれ、すべての思想も知識』もが目指す「世界との一体化」とは、例えば、私が好きな南方熊楠の「一切智の夢」みたいなものだ。

そこでは、「現実世界」という「真理」に一歩でも近づくことで、その「距離」を消去しようとし、そのためには「現実」の構成要素である「残酷な現実」や「理不尽な現実」からも、苦しいけれど決して「目をそらすまい」とするのが、『古今東西、宗教であれ哲学であれ科学であれ、すべての思想』や『知識』の目指す「世界との一体化」努力としての「距離の消去」なのである。

したがって、同じように「距離を消去する」ことで獲得しようとしているとしても、光原百合(や、もしかすると西澤保彦)が目指している「世界」とは、所詮「願望充足的逃避世界」でしかない。

それとこれとは、「現実世界」と「セカイ」くらいに違っており、ハッキリ言えば「真逆」なものなのである。

実際、光原百合は「真面目」な人だし「理想主義者」でもあっただろう。

しかし、彼女の「真面目」や「理想」とは、この度し難い「現実世界」との、泥まみれの格闘を避け、そこから目をそらした上で語られる「キレイゴト」の域を出なかった。

「なるほど、そうなればいいよね」とは、誰だって思うが、そうはならない現実があるからこそ、真の「理想主義者」は、この度し難い現実と、泥まみれの格闘だってするのである。

だが、光原百合は、その「泥まみれの格闘」が怖しくて、そこから目をそらし、あちらの方向を向いたまま、「キレイゴト」を防御呪文のように唱えなければならない、「弱い人」だったのだ。

例えば、『遠い約束』の中で、理想的な人物として描かれる鍼灸師の男性を、彼を愛する女性は次のように評する。

『(前略)……あれはあの人のその頃からの夢なのよ。これを心と体を病んだ人が休める、そして自然と調和して生きる術を学べる、そんな場を作るって。小説の中では(※ 彼をモデルにして、私が)一足先に実現させちゃったけど、多分彼は今もその夢を追っかけてがんばってると思う。心と体の調和には東洋医学がいいからって、大学の薬学部を出た後はそっちの専門学校に入り直すって言ってた。ヨガやキネシオロジー、カウンセリングの基礎も知りたいって、いつも家を輝かせて夢を語ってくれた……。』(P173)

そこはかとなくではあれ、ここに確実に感じられるのは、「反近代」であり「反科学」としての「ニューエイジ」思想に近い感覚であろう。

ちなみに、綾辻行人の1990年の長編『霧越邸殺人事件』には「ニューエイジ」思想が取り入れられているが、この頃は『チベットのモーツァルト』(1983年)でデビューした中沢新一らによる、ポストモダン思想が流行っており、スピリチュアルブームを巻き起こした『国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉』の放映は2005年から2009年、「オウム真理教」の捜査が本格化するきっかけとなった「地下鉄サリン事件」は2005年である(『遠い約束』の刊行は、2001年)。

実際、光原さんが「創元推理評論賞」に応募した評論も、ユングの「元型論」を援用して、「名探偵」を、アーキタイプの一つである「老賢者」の一種として説明したものであったと記憶する。

それに、前述のとおり、彼女の場合、そのつながりは定かではないものの、「キリスト教・カトリック」との関係もあったはずだ。

一つ一つとってみれば、特段、光原百合が「スピリチュアリスト(霊性主義者)」であると断ずるほどのものではないとしても、こうしたいくつかの要素が集まり、そこに彼女の「現実逃避」傾向を重ねてみれば、それが「一定の方向性」を指し示しているとは言えないだろうか。

少なくとも、光原百合が、「悲惨な現実」と直接向きあって、それと泥くさく格闘するといったタイプの「理想主義者」でなかったことは、彼女を知る誰しもの認めるところだと思うのだが、いかがであろう。

もちろん私は、すでにいない光原さんを責めたいのではない。

今頃、いくら責めたところで、彼女はもう変わりようがないのだから、そんなことのためにこれを書いているのではない。

ただ私は、彼女の「虚像」や「仮面」とつながりたいのでもなければ、「世間向け」につがったふりをしたいのでもない。

彼女が秘めていた、傷つきやすく弱い「本当の彼女」とつながった上で、「それも仕方ないさ。あなたはあなたなりに頑張ったんだから」と言いたいのである。

私は、決して「できないことやれ」というのではない。それは、「女心を察しきれなかった男子学生」を、そのことだけで責めるべきではないと主張したのと同じで、私はここで、光原百合の「弱さ」を責めるのではなく、それを正しく確認した上で「やむ得なかったこと」と追認したいのである。つまり「ニセの接近」ではなく、「本物のつながり」を確認したかったのだ。

実際のところ、光原百合は、完全に「現実逃避」して、現実が見えなくなっていたわけではない。

むしろ逆に、彼女は常に「現実」に脅かされていたからこそ、「現実」から逃避しようとして、「人の思いがすべてつながり、幸福な決着がついて、不安な余剰を残さないような本格ミステリ」の「セカイ」に救いを求め、「なんだいミス研」の三先輩のような、頼りになる「守護天使」の存在する「セカイ」に救いを求めたのだ。

だが、無論、そんなものは手に入らなかっただろう。彼女の求めたものは、あまりにも「非現実的に理想的なもの」だったのである。

しかし、そんな彼女でも、現実と向き合おうとした作品を残したことは、私にとっても救いである。

「海から来るモクリコクリ」に代表される、彼女の「暗く寂しいファンタジー」だけは、彼女の見ていた「この現実世界」をまっすぐに描いた、「文学」の名に値する、「現実世界」との距離を詰めようとした、勇気ある作品だったのだ。

(2022年9月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○