panpanya 『動物たち』 : 日常と動物をめぐる〈良い話〉

書評:panpanya『動物たち』(白泉社・楽園コミックス)

残念ながら、これまで読んだpanpanyaの著作7冊中で、もっとも楽しめなかった。

ちなみに、現時点での既刊は9冊で、本書は2016年刊行の第4著作である。

記憶を整理してみると、panpanyaの著作は、2014年に第2著作『蟹に誘われて』で初読みし、2018年に第5著作の『二匹目の金魚』、2020年に第7著作『おむすびの転がる町』、2021年に第8著作『魚社会』という具合で、飛び飛びに読んだことになる。

いずれも、たまたま書店で新刊として購入して読んだはずだが、今年になってから過去作である2015年の第3著作『枕魚』を古本で入手して読んだら面白かったので、いっそのこと未読の過去作を全部読もうと考えた。

ただ、あとは古本で入手できた順に読むことになるので、残りの未読本をデビュー作から刊行順に読んでいくというわけにはいかず、『枕魚』の後は、第2著作『蟹に誘われて』を古本で入手して再読し、先日新刊刊行された2022年の第9著作『模型の町』を読んで、今回は2016年刊行の第4著作『動物たち』ということになってしまった。

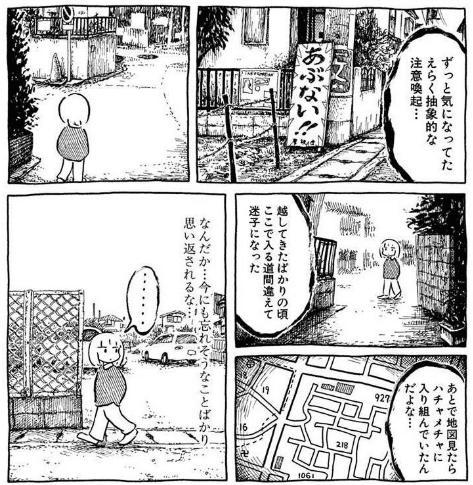

で、今回『動物たち』を読んで気づいたのは、panpanyaの「作風」は、「異世界彷徨」的なものから「日常の中の発見」的なものへと、単純に(一方向的に)変わってきたわけではない、ということだった。

私はすでに、第8著作『魚社会』のレビューで、

『著者が得意とする「日常空間からふと迷い込んでしまう、不思議に懐かしいを異世界を彷徨う」異世界彷徨譚が好きな私としては、本作品集は、「日常」世界に近いところで展開されるエピソードが多く、その意味ではやや期待はずれであったものの、しかし、著者の本質的な部分を垣間見させるという点では、大変に興味深い一冊であった。』

と書いており、同レビューの執筆時は、著者であるpanpanyaの興味が「異世界彷徨的なものから、日常の中の発見的なものへ」という方向で「成熟」してきたのではないか、と考えていた。

これは、それ以前に読んでいたのが、第2著作『蟹に誘われて』、第5著作『二匹目の金魚』、第7著作『おむすびの転がる町』の3冊で、その感触から、「異世界彷徨的なもの」というのは、若い頃に抱きやすい「異世界幻想」である一方、「日常の中の発見的なもの」というのは、人間が成熟していく中での「日常回帰」ではないか、というような判断だったわけである。

したがって、こうした理屈からすれば、デビュー作に近ければ近いほど「異世界彷徨的なもの」への指向性が強くなるはずなのだが、今回、第4著作である『動物たち』を読んだところ、これまでの中で最も、「幻想性」が薄く「日常性」指向が強かったので、「あれれっ?」となってしまった。

要は「異世界彷徨的なものから、日常の中の発見的なものへ」という「一方向的な変化」という「見込み」は、どうやら外れていたようなのである。

○ ○ ○

で、個人的な趣味からいえば「異世界彷徨的なもの」が好きな私としては、この『動物たち』は期待はずれで、これまで読んだ中では、最も楽しめなかった。

もちろん「日常の中の発見的なもの」というのも嫌いではないのだが、それが、ごく当たり前の意味での「日常性の肯定」にまで至ってしまうと、やはり物足りない。私としては「日常性」を肯定するにしても、その中に「非日常的なもの」を見出すような「日常性を超えた、日常への注目」を期待していたのである。

ところが今回は、そういうものではなく、しごくオーソドックスに「日常性」を肯定する「良い話」的なもの多かったので、最新作ならばともかく、8年も前の第4著作で、すでにこのような「普通に良い話」が描かれていることに、物足りなさとはまた別に、想定外の意外さをも感じたのだった。

実際、本作品集『動物たち』についての、Amazonカスタマーレビューを見てみると、(どのようなものを指して言っているのかは定かではないものの)「いつもどおり」で良かったと書いている人がいる反面、この段階ですでに、明らかに「変わってきている」と指摘をしている人も少なからずいるし、「変わってきた」と指摘している人の多くは、その「変化」を、あまり好ましく感じてはいない様子である。それらは、自分が好きになったpanpanyaの作風から離れてきている、という不満をにじませており、要は、私と同じように感じている人が、少なからずいたということだ。

『4冊目ともなると初めて足摺り水族館に出会ったときの衝撃はなく,良い意味で慣れてきたというかお馴染みの作風という認識に変わってきました.しかしながら今回は読んでいて,あれっ雰囲気が変わってきたかなと思う所が多々ありました.これまでの3冊は不思議な話とか読んだ後に色々考えさせられる話が多かったように思うのですが,今回は読後感のすっきりした良い話・クスッと笑えるエンタメ色の強い話が多かったように感じました.またいつもの女の子の表情も豊かになっています.』

(フルット「待望の4作目」)

『以前の作品に比べると、

<動物たち>というタイトルのとおり、動物を主体にし、しかも同じ動物が何回も出てきたりするので、

やや単調な印象が否めません。

話はいつもどおりシュールで面白いのですが。』

(虚空「やや単調か?」)

『それに他のレビューにあるように主人公は表情豊かです。

それだけでも作品の雰囲気が変わったようにも思えます。』

(あみじょとん「今までと少し雰囲気が違う」)

『 主人公の喜怒哀楽が多彩となった。

ほっぺたを赤くしたり。

それといわゆる漫画的表現が増えてきた。

以前からの独特なクール感と漫画ぽっくない漫画をしているのが個人的に好きだったので読んでいてとまどった。

まあ新しい表現へ作者が進んでいるんだなと

様子見も含めて期待します。』

(火星「作り方が変わった?」)

『panpanya4作目となる新刊です。1作目の足摺り水族館から3作目枕魚を順番に見ていくと少しずつ変化しているのが分かります。今作も変化に富んだ作品でありますが。個人的に良い変化に感ぜられませんでした。総合的な変化としてですが、腑に落ちる、わかりやすい内容になった、ということです。』

(メメクラゲ「比べてみやう!」)

見てのとおりで、特に後の二人は、私と同様に「普通っぽく変わってきている」点に、物足りなさを感じているようだ。

しかしながら、この後(第4作以降)、panpanyaは、そのまま「普通っぽく変わって」いったかというと、そう単純な話ではなかった。事実として、本書『動物たち』よりも後の作品集にも「異世界彷徨的な」新作が少なからず収められているからである。

ということは、panpanyaとしては、こうした読者の反応を見て「このまま、日常の中の良い話みたいなのばかり描いていると、読者が離れそうだ」と考えて、「異世界彷徨的なもの」と「日常の中の発見的なもの」の両方を、バランスよく描くようになっていったのではないだろうか。

無論、「異世界彷徨的な」作品でも、最近のそれは、初期作品が持っていたナイーブな「暗さ」や「疎外感」というものが薄れているのだが、そのあたりは作者が、学生から社会人となり、年齢を重ねていく上での変化として、受け入れるしかないのだろうと思う。

まただからこそ、panpanyaには「日常を凝視する眼」の、さらなる深化を期待したい。

ところで、もともと私は、panpanyaの「動物」ネタは、あまり好きではない。

「動物ネタ」そのものにあまり興味がないということもあるが、panpanyaの描く、のっぺりとした感じの動物や魚が、むしろ少し気味が悪いとさえ感じていた。だから、これまで読んだ6作のレビューでは、いずれも「動物」キャラには触れなかったはずだ。

それが今回は、「日常ネタの、良い話」とともに、「動物」ネタの、しかも「良い話」が中心となっていたので、私にはどうしたって楽しめなかった。

「今まで見逃していた日常の中の風景を見つけた」といったような「日常」の話は好きなのだが、「ユーモア」でコーティングされてはいても「動物を助けて恩返しをされた」というような、当たり前に「世間」も認める「良い話」というのは、ハッキリ言ってつまらないし、期待はずれ。

やっぱり、panpanyaには、「普通の人」が見逃しているものや、気づかない世界を描いて欲しいと期待する。

ちなみに、残すは、2013年のデビュー作『足摺り水族館』と2019年の第6作『グヤバノ・ホリデー』の2冊だけ。

来年以降の新刊は別にして、「美味しそうなものは、後に取っておく」という意味で、既刊で最後に読むのは『足摺り水族館』したいから、次に読むのは『グヤバノ・ホリデー』となるだろう。

「グヤバノって何だよ?」という感じで、少々不安にはなるが、とにもかくにも期待したいところである。

(2022年10月30日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・