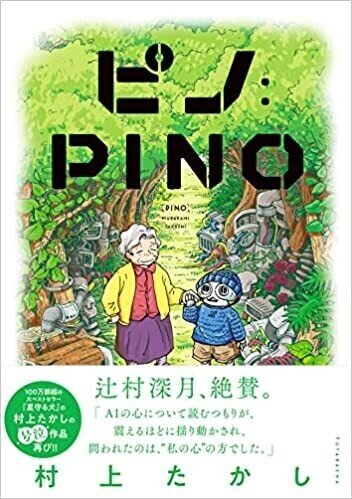

村上たかし 『ピノ:PINO』 : ロボットの 〈使用と虐待〉

書評:村上たかし『ピノ:PINO』(双葉社)

近年、AI(人工知能)技術の著しい進歩に伴い、AIがついに人間の頭脳と超える「シンギュラリティ(技術的特異点)」問題が、各方面で話題になった。

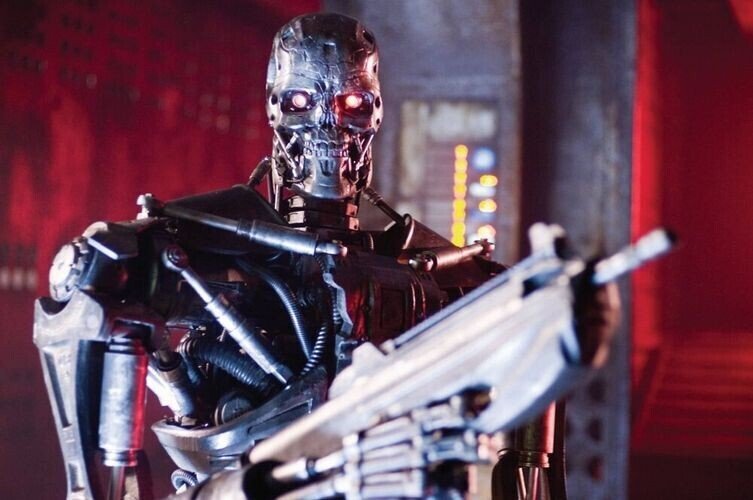

「もしも、そんなことが実現したら、AIを搭載したロボットたちが人間よりも有能になるのだから、人間に反乱を起こすのではないか。ロボットが人間を支配する、映画『ターミネーター』のような世界になってしまうのではないか」と心配する人も当然出てくる。

それに対して「いやいや、AIがどんなに優秀になったところで、それは機械としての演算能力が高くなるというだけの話で、心だの意思だのといったものを持つようになるわけではないから、そんな心配など無用だ」と言う理系学者は少なくない。

しかしまた「機械が心を持たないとしても、機械によって仕事を奪われる人(単純労働者)がおおぜい出るのは目に見えているから、今以上に貧富の差が拡大するのではないか。また、そうした低所得者や貧困層から、おのずと生み出される犯罪者を、金持ちや権力者たちが監視カメラだのロボットだのを使って、非人間的取り締まるような、中国のウイグル族収容所みたいな世の中になるのではないか」なんてことを心配する人もいる。

するまた「いやいや、今は人間がやっている仕事をロボットがやってくれるだけだから、その分、人間は働かなくてよくなるだけ。だから心配ない」と言う人もいる。

(米軍が開発する、犬型軍用ロボット)

実際のところ、AIが、いずれ人間の知能を超えるというのは間違いないのだろうが、そうなった時に、どんな世の中になるのかは、正確なところはわからない。

結局、AIが心を持たなかったとしたら、それを使うのは「人間の権力者」なのだから、その権力者の質次第で、世の中はどうとでも変わるだろう。

また、万が一、機械が心を持ったとしたら、どんな世の中になるかなんて、誰にもわからない。なぜなら「機械の心」がどのようなものかなんて、人間には見当がつかないからである。

仮に「機械の心」が「人間の心」とは違って、独特なものだった場合、例えば「バルタン星人の心」みたいな、人間の心とは本質的に「異質な心」だった場合、それを人間は、「心」だと認知できるのだろうか?

「バルタン星人の心」なんて言っても、実際のところ「何を考えているのかわからん」のだけれど、まあ人間と似たようなことを考えているのだろうと、類推するしかないのだが、実際、「ライオンの心」を「人間の心」から類推するというのは、どの程度まで正しいことなのか、かなり疑問であるのと同様に、「バルタン星人の心」を「人間の心」との類推で考えるというのは、かなり無理があるように思う。ましてや、「機械に生まれた心」を「人間の心」との類推で考えていいものなのかは、さらに疑問なのではないだろうか。

そんなわけで「ロボットが心を持つ」と言っても、それは『鉄腕アトム』みたいな、わかりやすい話ではないだろう。

ロボットが、黙ったまま、じっとしているからといって、心を持っていない、とは言えない。じつは、内部でごく複雑な、しかし、人間とは違ったパターンでの思考をしているのかもしれない。しかし、そんなものは、外見的にはまったく「心」を持っているようには見えないし、心を持っているとは、誰も思わない。だから、心を持っていると認定することもないだろう。

またその一方、機械が、何やらわからない音声を発して、何やらわからない動きを始めた場合、人間はそれを「心を持った=心が生まれた」とは思わずに、「故障した」「ぶっ潰れて、おかしくなった」と思うだけなのではないだろうか。私なら、確実にそう思うだろう。科学者だって、そうなのではないかと思う。

しかし、「ロボットの心」が「人間の心」とは異質なものであったとしたら、その「感情表現」も独自のものであり、人間から見たら到底「感情表現」になど見えないものであっても、何の不思議もないのではないだろうか。

そんなわけで、もしかすると、すでに機械は心を持っているのかもしれない。

ただ、人間の指示するままに行動するものだと「思っている」から、故障しないかぎりは、指示どおりに動いており、だから人間からは、まだ「心など無い」と思われているだけなのかも知れない。

「シンギュラリティ」を「演算能力が人智を超えた時点」とするだけなら、すでにコンピュータは、ある部分で人間の演算能力など遥かに超えているのだから、「シンギュラリティ」とは、やはり「自立性」や「自己複製能力」に関わる問題だと考えるべきだろう。だが、機械が、そう「しない」のは、もしかすると、すでにその能力があるのに、やる気がないからやらないだけなのかも知れず、だったとしたら、その状態は「心」がある状態なのか、まだ無い状態と考えるべきなのか、一一正直なところ、私にはよくわからない。

となると、結局のところ、「機械が心を持った」というのは「人間の判断次第」ということになって、それは「人によって違う」ということにはならないか。

例えば、「犬」や「猫」を飼っている人は、しばしば犬や猫に「心」を感じるのだけれど、科学者の多くは、それを「心」だとは認めないのではないだろうか。

それは「機械的な条件反射」や「本能的行動」のたぐいであって、人間で言うところの「感情」や「思考」や「自由意志」といったものではなく、その意味での「心」ではない、ということになるのではないだろうか。

そもそも、犬や猫に「心」を認めてしまったら、能力や自由度に差はあれ、あらゆる生物について、「心」はある、ということになってしまうのではないだろうか。

犬や猫には心があって、ネズミや蛇には心が無いと言ったら、ネズミや蛇をペットとして飼い、愛情を注いでいる人は「私は、彼(彼女)に感情を見ている。わかりにくくはあれ、彼には間違いなく感情がある。勝手な線引きをするな」と怒るのではないだろうか。では、ザリガニやカブトムシなら、どうだろう。感情があり、心があると感じている人は確実にいるはずだが、そんな主観的なことを言い出したら、切りがなくなる。

しかしまた、どこかで「線引き」しなければ、下手をすると、石塊にも感情があると言いだす人もいるだろう。

そうなると、線引きするなら、「人間以外の生物には、感情や心はない」ということにせざるを得ないのではないだろうか。そういうことにしておかないと、石ころを蹴飛ばしただけで石ころ虐待だ、などと言われた日には、外を歩くこともできない。石ころに心があるのなら、道路のアスファルトにだって、それなりの心を認めてしかるべきだからだ。一一なんだか、かんべむさしのSFみたいになってきたので、このへんにしておこう。

○ ○ ○

そんなわけで、本作『ピノ:PINO』では、リアルな「心」の問題には深く立ち入らないで、ロボットが「人間みたいな感情を持ったとしたら=持ったような行動をしたら」というところで「心を持った」ことにして、お話を進めている。

本書に登場するのは、人間に奉仕するロボットだが、そのロボットに人間以上に人間的な「優しい心」が宿るのだけれど、それが人間によって危険視されて、人間社会から疎外されるという、これはかなり定番的な「泣かせる話」である。

そして、こう突き放したような評価を書きながら、じつのところ、私はこの手の話に人一倍弱いので、手もなく泣かされてしまった。

だから、「泣ける話」が読みたい人には、本書はオススメである。泣けること間違いなしだからだ。「感動する」と言っても、間違いではないだろう。しかし、それだけでは、きっと「感動消費」しておしまい、だろうと思う。

本作の作中にも、心を持つ以前のロボットに対してさえ、その健気に働く姿に、心を動かされる人が複数登場する。その一方で、多くの人は、ロボットはロボットであり機械であるから、それに感情を動かされることはない。

実際、私たちも、機械が「人型」だとか「喋ったり」でもしないかぎり、機械は機械だとしか思わないだろう。

トースターや炊飯器やドライヤーに、いちいち「秘めた心」を見ていては、生活ができないから、もしかすると心があるかもしれなくても、そんなものはないと思うことにする、だろう。

ゴキブリの擬人化マンガで『ごきチャ』(るい・たまち)という可愛いマンガがあって、私のお気に入りだったが、かと言って、現実のゴキブリにまで「心の存する可能性」を考え出したら、生きていくことができないので、考えないことにするしかない。

そんなわけで、私たちは、あらゆるものについて、自分が生きていく都合によって、「心」の存在を認めたり、認めなかったりするのだから、本作中に登場する「心を持ったロボット」を危険視する人たちのことを、批判し、悪党視することはできない。その資格などない。

「私は心の優しい、思いやりのある人間だから、現実にピノがいたら、必ずピノの味方になります」などという人間は、おおむね頭が悪く、いざという時はまったく当てにできない人で、その自覚もなく手のひら返しをし、それを批判されたら、きっと「それとこれとは、話が違う」などと言い逃れること間違いなしである。

だいたい、普通の人というのは、状況によっては、民族や肌の色が違うというだけで、同じ人間である隣人を、平気で「人間ではない」として虐待したり、差別したりするのだから、まして相手がロボットなら、我が身を挺してでも守る、なんてことは、まずないだろう。

野良犬がいたら、可哀想だから飼ってやろう、とは思わず、保健所に駆除の電話をする蓋然性の方が、はるかに高い。野良犬なんて「何をするかわからないから怖い」からで、野良犬には「心なんて(高度なものは)無い」ということであろう。

そんなわけで、本作に感動するのは大いに結構なことなのだが、現実に似たような状況になった場合、そうした読者の大半は、ロボットを虐待する側の人間なのだということだけは、忘れないでいてもらいたいと思う。その自覚を持っていれば、少しは、虐待する側に回る蓋然性が低くなるからである。

○ ○ ○

(※ 以下、本作のネタばらしとなる部分が含まれます。ご注意ください)

さて、本作の中で、ロボットが「心」を持つきっかけとなったのは、「命の有限性の自認」ということになっている。

それまでは、「心(=自由意志)を持つ潜在能力」あっても、実際には「心」を持たなかったロボットが、何らかの理由で、自分が、破壊や廃棄または永久機能停止になると認識したのを契機として、「心」が生まれたのではないか、という設定に、この物語ではなっている。一一これは、何を意味しているのだろうか。

無論それは、人間をはじめとした生物には寿命があるけれど、ロボットは機械なので、部品を交換していけば、ほぼ永久に存在しうるという「生物と機械の相違」に着目したのであろう。

ロボットには、能力的には「心」を持つだけの機能があるのだが、「死なない」のであれば「心を持つ必要のない」言わば「すでに満たされた存在」であるからこそ、心を持たなかったのだ、といった具合に考えたのであろう。「心」とは、高度な演算の能力を持ち、かつ死を宿命づけられたものにだけ必要な「機能」だった、という考え方である。一一なんとなく、もっともらしい設定だと思う。

これは、「死」を持つということは、「完璧」ではあり得ず、同時に、「完璧」に達するための「無限の時間」も保有しない、ということであり、要は「(不死の)神の視点」に立つことへの不可能性、「完全」を達することへの不可能性を意味しているのではないか。

だからこそ逆に、「心」という「人間的なもの」は、「動物以上・神未満」という「微妙な範囲での機能」として所有することができる、ということなのではないか。

いずれにしろ、これは「人間」の都合で考えられた「フィクション」に過ぎないのではあるが、じつは、前記のとおりで、「万能の神」が、いくら人間的な外見をまとおうと、人間には「神の心」を想像できないのと、同じことなのである。人間とは「限界づけられて不自由な存在」だからこそ、「心」を持たざるを得なかった、というようなことなのではないだろうか。

(2022年6月5日)

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・