『乱歩えほん 押絵と旅する男』 : 江戸川乱歩と共鳴する 「藤田新策の世界」

書評:江戸川乱歩 原作、藤田新策 画と文『乱歩えほん 押絵と旅する男』 (あすなろ書房)

江戸川乱歩を代表する、幻想短編小説「押絵と旅する男」の、絵本化作品である。

「押絵と旅する男」が、乱歩の代表作であるというばかりではなく、押絵の中の女に恋い焦がれた男が、絵に中に入っていく、という物語であるせいだろう、この物語を、マンガや絵本にしようとする者が、あとを絶たない。

いかにも強烈なビジュアルイメージを喚起する作品だからこそ、これをなんとか具象的な絵に移せないものか(移せれば素晴らしいだろう)と考える「絵描き」が多いというのは、理解しやすいところだ。

「現実の世界から、絵の中の世界へ入っていく男を描いた物語」を、「逆さ望遠鏡」のように逆転させて「活字の中のイメージを、目で見てわかる現実に移そう」という企みなのだが、しかしこれが、思うほど容易なことではないというのもまた、絵を描いたことのある者なら、嫌というほど承知しているはずだ。

ある活字作品(小説)を読んで、そこからうけとったビジュアルイメージを、「文章」で表現した場合、誰が書いても、わりあい「似たような内容」になることは少なくない。

語彙が貧困では、それもままならないだろうが、それなりに語彙を持った者であれば、大筋において「小説」から受け取ったイメージを、文章で語り直すというのは、比較的に容易なことだとも言えるだろう。

例えば、「押絵と旅する男」なら「幻想・耽美・幻惑・無常・彷徨」といった言葉を使って、そのイメージを表現することになるのではないだろうか。

しかし、「小説作品」から感じとったイメージを「絵」に移すというのは、「文章」にするのと比べ、格段の困難が伴う。

なぜなら、「幻想」「耽美」「幻惑」「無常」「彷徨」といった、個々の「言葉」自体には「個人の色(色彩)」は付いていないからだが、「絵」の場合は、その最もシンプルは構成要素である「線」の段階で、すでに「個性」が出てしまうからである。

こう書いても、絵を描かない人には理解できないだろうが、絵を描く人には、これは常識に類する話である。

まず、「線=描線」というのは、プロフェッショナルな絵描きと、絵を描かない素人では、「線1本」を引いただけで、その違いがハッキリと表れる。

わかりやすく言えば、プロの線は「生きている(あるいは、生き生きして力がある)」のであり、それに対し、素人の線は「死んでいる(あるいは、力が無い)」のだ。

さらにプロの絵描きの場合、同じ「生きている線(あるいは、生き生きして力がある線)」だといっても、その線には、書き手の「個性」がハッキリ出てしまう。プロの絵描きの「線」といっても、みな一様に「力強くシャープ」だということではないのだ。

「プロの線」としてわかりやすいのは、前記のような「力強くシャープな線」ということになろうが、しかし、その「絵描き(作家)」の個性が、「力強さ」や「シャープさ」といったところにはない場合、その「線」もおのずとそういうものではなくなってしまう。

例えば、「病的」であり「暗い」作風の作家の「線」は、その「世界観」を表現するのにマッチした「病的」に「力弱い」線になる。「力強くクッキリとしたシャープな線」ではなく、「力弱く、時によろよろとよろめき、途切れそうな線」であることも珍しくない。

しかしそれは、決して、素人の「死んでいる線(あるいは、力が無い線)」と同じなのではない。

素人の「死んでいる線(あるいは、力が無い線)」とは、要は「自分が表現されていない線」あるいは「表現するほどの自分を持っていない者の線」ということでしかないのだが、自身の個性を反映したものとしての「力弱く、時によろよろとよろめき、途切れそうな線」というのは、そういう「個性を生きている線」なのである。

例えば、「手塚治虫の描線」と「諸星大二郎の描線」(あるいは「大友克洋の描線」「萩尾望都の描線」)などを比べてみれば、その「違い」は一目瞭然なのだが、その「違い」は「上手下手(巧拙)」の問題ではない。

例えば、「手塚治虫の描線」は、わかりやすく「力強く、かつカワイイ」ものだが、そんな「手塚治虫の描線」のまま、諸星大二郎(あるいは、大友克洋、萩尾望都)のキャラクターを描いたとしたら、それは「上手な模写」にはなっても、「まったく別物」になってしまうというのは、明らかだ。

つまり、モノクロのマンガ作品に限定しても、「絵」というのは、単に「キャラクターデザイン」や「構図」といったものだけでできているのではなく、その作家の「線」によって、その作家特有の「息吹」が吹き込まれるものなのである。

で、このあたりまでなら、素人にもわかりやすい実例だが、もう少しつっこんだ例を挙げておこう。

いわゆる「アニメーション」、特に多人数で制作する「テレビアニメーション」などの場合は、キャラクター(登場人物)を、誰が描いても同じように見えるようにするために、例えば、原作マンガにおける「描線の個性」というものを、消すのが一般的だ。

キャラクターを似せるだけでも大変なのに、「個性的な描線」まで似せるとなると、とんでもなく手間がかかるし、そもそもそれは、よほどの手だれではないと真似できないことだから、普通「作業効率」の問題として、そうした「描線の個性」まで再現することはしない。逆に「(テレビアニメらしい)フラットな描線」に、あらかじめデザインしなおされる、のである。

つまり、原作マンガ付きのアニメ作品における「キャラクター・デザイン」というものが、なぜ存在するのかといえば、それは「絵柄を統一し、描線を統一する」ためなのだ。

したがって、一般に、上手いアニメーターの線というのは、一見したところは、さほど「個性的ではない」のだが、しかしまた、それでいて同時に、「生きている線(あるいは、生き生きして力がある線)」でもある。

どんな絵柄にも適応できるように、不必要な「個性」は主張しないよう訓練がなされているからこそ、マンガ家が描くような線とは違って、アニメーターのそれは「描き手の個性を主張しない線」になっているのだ。

しかしながら、「個性」というものは、殺して殺し切れるものではないし、隠して隠し切れるものではない。

例えば、その昔、虫プロが製作した傑作テレビアニメ『あしたのジョー』(原作・高森朝雄、作画・ちばてつや)の場合、キャラクターデザインは、アニメーター杉野昭夫が担当したが、作画監督は各話分担制で、杉野昭夫だけではなく、荒木伸吾、金山明博の3人体制で進められた(なお、チーフ・ディレクターは、出崎統)。

で、このアニメ版『あしたのジョー』を見ると、各話の作画監督が誰なのかが、見馴れた者には、おおよそわかるのだ。

これは、「描き癖」というのももちろんあるのだが、力を込めて描けば描くほど、「描線」の違いというものが、出てくるからである。

いずれも、「天才」と呼んでいいほどうまいアニメーターであり、当時は3人とも「若手の俊英」だったから、各人が競うようにして、良い絵を描こうと力を尽くした。そうすると、最低限「似せる」努力はしても、やはり「個性」が出てしまう。わざわざ力を矯めてまで、絵柄を似せることに専念できないからである。

私が「描線の個性」ということを説明するときに持ち出すのは、最初に挙げた「手塚治虫と諸星大二郎(あるいは、大友克洋・萩尾望都)」という「わかりやす過ぎる例」ではなく、基本的には「個性を消す」アニメーターの中でも、特に「上手い」と言われるアニメーターたちの「描線」である。

たしかに、人物画(キャラクター画)まで描けば、その「描き癖」において、描き手を推定することは、比較的容易だ。だが、「1本の線」だけなら、はたして「見分け」がつくものなだろうか?

普通はつかない。だが、見馴れてくれば、おおよそ「見分けがつく」ようになるのである。

例えば、わかりやすいように、個性的なアニメーターを3人上げると、前記の「杉野昭夫」「荒木伸吾」に、ここでは「安彦良和」を加えよう。

この3人が、どれだけ優れた仕事をした作家かは、いまさら縷説の必要はないだろうが、それだけの仕事をした人たちだけあって、並のアニメーターとは、「線1本」からして、ものが違うのだ。

線を1本、シュッと引いただけで、その力強い線には、たしかに「個性」が宿って、まさに息づいているのである。

では、その「違い」とは、具体的にいうと、どうなるのか。

それを文章表現した先例はまだ無いと思うが、私はここで、あえてその難題に挑戦しよう。

・杉野昭夫の線は「硬質で力強い、透明感のある線」である。

・荒木伸吾の線は「艶のある、完成した線」である。

・安彦良和の線は「シャープで、躍動感のある線」である。

アニメマニアの方に聞きたいが、この「描き分け」は、いかがだろうか?

もちろん、いかな天才アニメーターだと言っても、年齢とともに成熟し、やがて衰えていくものだから、描いた時期によって「線」の持つ「力」はもとより、「個性」さえ、多少なりとも変わるという事実は否定できない。

例えば、この中で、最も「線」が変わったのは、安彦良和だと私は思う。

この人の線は、若い頃は「走り過ぎるほどに走る」見るからに天才アニメーターの線だったが、マンガ描きを長く経験し、歳をとった現在の安彦の線は、ずいぶんと落ち着いたものになったように、私には感じられるのだ。

で、私が、本書とは直接的には関係のない「アニメ絵」の話を長々と書いたのは、優れた絵描きの場合、「線1本」でさえ「個性が出る」という、絵を描かない人にはあまり知られていない事実を、議論の前提として、是非とも紹介したかったからだ。

○ ○ ○

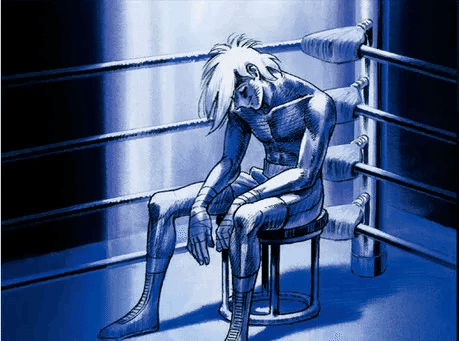

そんなわけで、本書『乱歩えほん 押絵と旅する男』は、なるほど、かなりのところ「乱歩の世界」を再現しているように思える人が多いはずなのだが、しかし、厳密に言えば、これは「江戸川乱歩の世界」ではなく、「江戸川乱歩の世界」を演じた「藤田新策の世界」なのだと私は思う。

そして、もしも、この絵本が「江戸川乱歩の世界」をよく表現していると感じられるなら、それは、もともと「江戸川乱歩の世界」と「藤田新策の世界」に、多くの共通点があり、個性として似たところがあったからこそ、よく再現している、と感じるのではないか。

だから、この「絵本」を見て、「江戸川乱歩の世界だ」と感じる人と、「江戸川乱歩の世界ではない」と感じる人との違いとは、じつのところ、その読者が、江戸川乱歩の小説から「何をどの程度、感じ取っているか」の違いなのだと、私は考える。

つまり、乱歩の「耽美」という部分に強く惹かれる人というのは、藤田新策の絵は「ちょっと違う」と感じられるかもしれない。藤田の絵は、あまり「耽美」ではないからだ。

一方、乱歩の小説に「暗く郷愁的な世界」とか「幻惑感」などの魅力を強く感じる人は、藤田新策の絵が、そのあたりで「江戸川乱歩の世界を、みごとに再現している」と感嘆するのであろう。

したがって、いろんな「絵描き」が、乱歩の小説を「ビジュアル化」し、「押絵と旅する男」を「画本」化しているのだけれども、その中の、どれに対して「これぞ乱歩の世界!」と感じるかは、鑑賞者の「好み」によるところが大きいはずだ。

だが、その上であえて言うならば、本書は「江戸川乱歩の含有率が高い」作品だし、「非江戸川乱歩の含有率の低い」作品だと言えるだろう。後者が意味するのは、描き手の「乱歩の個性とは、異質な個性」の「含有率」の問題だ。

万人が、本書をして「最も「押絵と旅する男」の世界を再現した作品」だとは言わないのかもしれないが、私としては、他に抜きん出て「最も「押絵と旅する男」の世界を再現した作品」だと評価するし、それはたぶん、私の見ている「江戸川乱歩の世界」と、藤田新策の見ている「江戸川乱歩の世界」が、近いということなのだろう。

また、だからこそ私は、本書を超えて、「藤田新策の描く世界」に惹かれるのであろう。

そして、私が乱歩はもとより、藤田新策を通して感じる「魅力」とは、「耽美」などではなく、「この世の外へ」「この世の外から」といった、「慄きを伴った憧れ」なのだと思う。

本書の文章が、乱歩の原作小説からの「抜粋」ではなく、「画と文」が藤田新策となっているのは、藤田自身が「乱歩の世界」を「そのまま」再現することなどできないということを、ちゃんと自覚しているからなのであろう。

だからこそ、本作は「藤田新策の世界」として完結しており、「物真似くささ」や「偽物くささ」がないのである。

(2023年7月19日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・