映画 『パトリシア・ハイスミスに恋して』 : 十字架につけられたパトリシア

映画評:エバ・ビティヤ監督『パトリシア・ハイスミスに恋して』(2022年、スイス・ドイツ合作)

『わたしはあなたの行いを知っている。あなたは、冷たくもなく熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。 熱くも冷たくもなく、なまぬるいので、わたしはあなたを口から吐き出そうとしている。』

(ヨハネの黙示録 3:15-16 新共同訳)

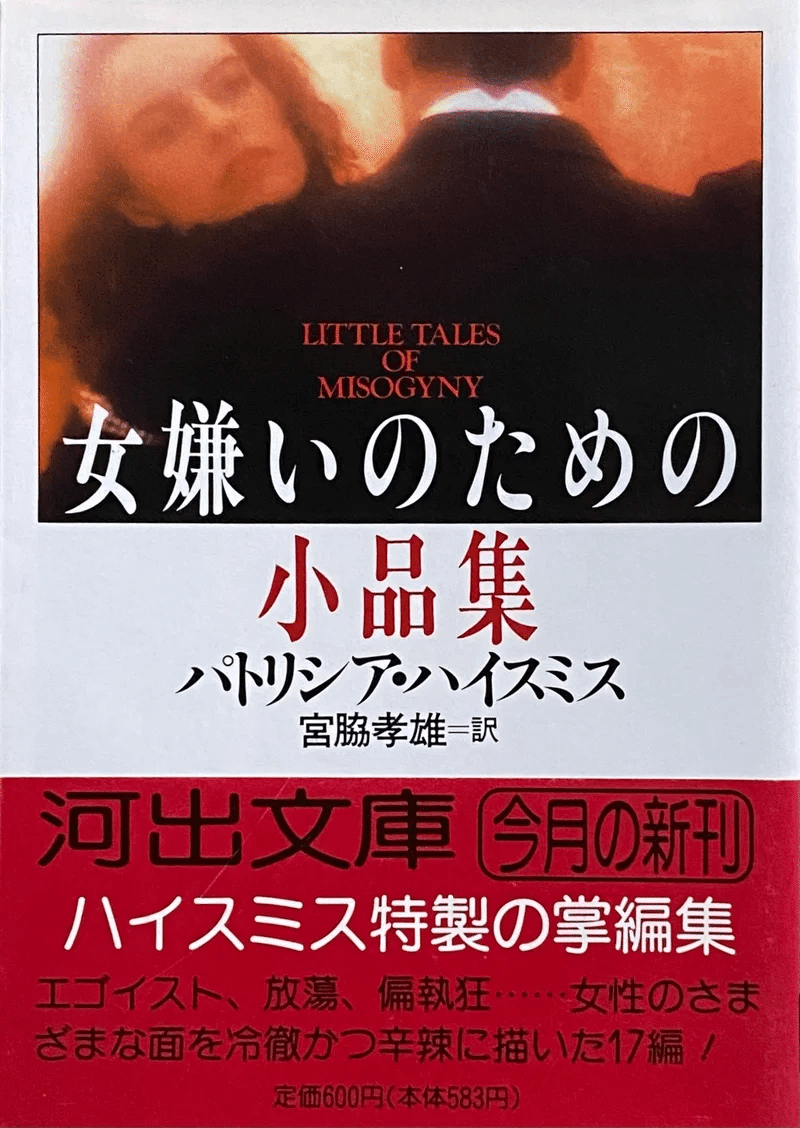

この映画を観る前に、ハイスミスの 『女嫌いのための小品集』 (河出文庫)を読んで、そのレビューをアップしておいた。映画を観て、私のハイスミス観がどのように変わるだろうかと思ったからである。

そのレビューにも書いたことだが、それ以前にハイスミスを読んだのは、30年前に『11の物語』が翻訳刊行された際で、要は、今回の『女嫌いのための小品集』 を入れて2冊しか読んでいないということなのだ。しかも、私のとってはどちらも「何が面白いのか、さっぱりわからない」作品であった。

そんなわけで、この映画を観るのは、どうして私にはパトリシア・ハイスミスの小説が響かないのか、その理由を知りたいと思ったからである。

『女嫌いのための小品集』のレビューのタイトルを、私は「コワモテのヒーロー」とした。

これは、晩年のハイスミスが、一見「コワモテ」で、いかにも気難しそうな表情の写真が多かったのと、『女嫌いのための小品集』が「嫌な女たちをこき下ろす小説集」といったような、いかにも写真の印象に相応しい内容だったからであり、私は、晩年のハイスミスのそうした面貌に、むしろ一種の「反骨」精神の反映を見ようとした。

映画の予告編で、彼女がレズビアンであることを知っていたからこそ、彼女が「性的少数者」として、世間からの差別に屈しなかった、気難しい「コワモテのヒーロー」だったのではないかという理解を提示したのである。

たった2冊の短編集に、「レズビアンだった」という断片的情報だけを頼りに、私なりのハイスミス観を、あらかじめ示しておいたわけだが、それは、この映画を観てどう変わっただろうか。

結論から言えば、半分は当たっていたものの、半分は本質的なところでは外しており、その部分での修正が迫られたと、そう言うべきであろう。

半分「当たっていた」というのは、レズビアンの彼女が、どうしてわざわざ『女嫌いのための小品集』のような小説を書いたのかという疑問についての、「好きだからこそ、かえって憎しみもひとしお」になってしまう、という理解である。

ハイスミスは、惚れっぽい人だった。だからこそ、失望も大きく、内心では「裏切られた」という意識も強かったようだ。

『ハイスミスが「レズビアン」であることを知っている私たちは、「レズビアン」であるハイスミスが「女嫌い?」というところに、当然、ひっかかりを覚えるだろう。一一だが、だからこそ、面白い。

よく言われるように「好きと嫌いは表裏一体」なのだから、好きだからこそ「理想を求め」、それが得られないからこそ「憎む(嫌う)」ということになるというのも、ごく当たり前の心理であるし、だとすれば、ハイスミスが「女嫌い」であっても、なんの不思議もない。

そして、そんな「女が好きだからこそ、女嫌い」なハイスミスであれば、その作品に「独特のねじれや苦さ」があるのも、論理的な必然だとも言えるだろう。

また「女好きだからこそ、女嫌い」などという「屈折した」小説家が、感じの良い素直な小説を書くなんてことの方が不自然だし、「論理」よりも「感情や情念」に傾くというのも、自然なことなのではないだろうか。』

と、このように書いた部分だ。

では、私が「本質的なところでは外していた」とは、どのような部分のことなのか? 一一それは、先のレビューを「コワモテのヒーロー」と題したとおり、私はハイスミスを「強い人」だろうと評価したのだが、この映画から得た情報を率直に評価するなら、彼女はむしろ「弱い」と評すべき人だったのである。

私は、先のレビューを、

『タバコを片手に、ジロリと睨んで「レズビアンですが、何か?」なんて感じのハイスミスが、多くの女性の憧れなのではないだろうか。』

と締め括ったが、これは端的にいって、そうであって欲しいという私の願望であり、希望的観測であった。

ハイスミスが「レズビアン」という「性的少数者」であり「社会的弱者」であったからこそ、彼女には、そんな「偏見」に屈しない「強い人」であって欲しかった。「レズビアンの、どこが悪いの?」と、蔑視を向けてくる相手を睨み返すような人であってほしかったのだ。

だが、現実のハイスミスは、自分の本当の姿を、世間の目から韜晦し続けたし、インタビュー映像などを見ると、無難な回答に終始して、いかにも「自信なげな人」だった。蔑視をはねのけるのではなく、それを避けて、レズビアンのコミュニティーの中でしか、本当の自分を生きることできず、その中で「恋多き女」として生き、傷つき、疲れ果て、気難しくなっていった人だったのだ。つまり、まとめて言えば、「弱い人」だったのである。

無論、当時の差別が、今よりもずっと過酷なものだったというのは理解している。当時、同性愛者だと「カミングアウト」するというのは、社会的な自殺にも等しい行為だったのだろう。

同映画のパンフレットにエッセイを寄せた、同志社大学教授の菅野優香は、

『 レズビアンであることを恥じ、異性愛者になるために努力し、自らのセクシャリティに対する罪悪感を生涯持ち続けたハイスミスにとって、また冷戦下の同性愛者狩りに直面していた他の多くのレズビアンにとって、レズビアン・バーは、彼女たちのサバイバルに欠かせない時間と空間を提供したのである。』

(「パトリシア・ハイスミスとレズビアン・サブカルチャー」より)

と書いて、少なくとも(清教徒によって建国された)アメリカでは「同性愛者狩り」と呼ばれるようなことが行われていたこと、当時は、(歴史的に男色文化を持ち、キリスト教倫理の厳格さとは縁の薄かった)日本よりも、差別の格段に激しかったことを示唆している。

また、同パンフレット所収の「DIRECTOR’S STATEMENT」で、エバ・ビティヤ監督は、次のように書いている。

『彼女たちは地下で、邪魔されることなく、楽しみながら、自分たちの生活を営むと同時に、彼女たちは男性の同性愛者よりも社会的受容から遠ざかっていた。』

つまり、当時のアメリカでは、同性愛者の差別が熾烈であり、しかも、男性同性愛者よりも女性同性愛者への風当たりの方が、さらに激しかったことがわかる。

前のレビューでも書いたとおりで、同性愛差別については、私は少なくとも人並み以上の知識を持った人間ではあるつもりだ。

それは、自分の好きになった作家に、中井英夫や赤江瀑といった同性愛作家がおり、ほかにも、この二人の周辺人物である、装丁画家の村上芳正や、人形師の辻村ジュサブローといった人たちがいたし、その作品を好きになった後で彼らが同性愛者であることを知って、「自分は同性愛者ではないのに、どうして彼らの作品に惹かれるのだろう?」「同性愛者には、異性愛者にはない、独特のセンスや、ある種の過剰さみたいなものを感じるのだが、これは偏見なのだろうか?」という疑問を持ったので、ちょうどハイスミスの翻訳ラッシュが始まった1990年当時に、時を同じくして始まった「翻訳ゲイ文学」の作品を読んで、男性同性愛者というものの生態を少しでも理解しようとしたのだ。

当時は、ハイスミスの翻訳ラッシュと、「ゲイ小説」の翻訳ラッシュに関連があるなどとは、つゆ考えもしなかったし、そもそもハイスミスの方には、ほとんど興味がなかった。

それは彼女が、もともと私の趣味ではないと感じていた、「女性作家」であり、しかも「サスペンス作家」だったからで、前記のとおり、読んだのは1990年に翻訳の刊行された『11の物語』だけだった。

だが、私はこの同じ時期、ハイスミスの翻訳家でもあれば「ゲイ文学」の翻訳者であり紹介者として活躍した柿沼瑛子の翻訳したエドマンド・ホワイトの『ある少年の物語』(1990年・早川書房)のほか、ジョン・フォックス『潮騒の少年』(越川芳明訳・1989年・新潮社)、あるいは、ゲイ・ミステリである、ジョセフ・ハンセン『死は償いを求める』(真崎義博訳1986年・早川書房)、シオドア・ウィーズナー『真の刑事』(小菅正夫訳・1990年・新潮文庫)、あるいはそれに止まらず、もっとマイナーなレーベルから刊行されていた、翻訳のハードゲイ小説なども読んで、主にその当時のアメリカの男性ゲイカルチャーについては、小説を通して一定の知識を持っていたのである。

だから、ハイスミスが、長らく「カミングアウト」できなかったのも、仕方がないとは思う。特に、AIDS(後天性免疫不全症候群)の流行が始まったのも、ちょうどその頃からであり、ハイスミスが亡くなったのが1995年であれば、同性愛者に対する世間の目も、きっと冷たかったであろう。

しかし、この映画でも紹介されているとおり、晩年になってハイスミスは、初期作品である女性同性愛小説『キャロル』の作者であることについてはカミングアウトしており、その時点で、彼女自身が同性愛者であるのは、業界的には「公然の秘密」になっていたのだから、ならば一歩進んで、どうしてレズビアンであることもカミングアウトできなかったのかと、それが残念でならない。

映画には描かれなかったが、世間の差別がハイスミスのカミングアウトを妨げたというだけではなく、『レズビアンであることを恥じ、異性愛者になるために努力し、自らのセクシャリティに対する罪悪感を生涯持ち続けたハイスミス』と菅野優香の指摘するとおりで、じつはハイスミス自身が、そうした世間の「偏見」を内面化してしまっており、そのせいでカミングアウトできなかったという側面も大きかったようだ。

だから私としては、世間からの物理的圧力としての「差別」を躱わすための方便として、同性愛者であることを隠すことについては、それもやむなしとするのだが、そうではなく、彼女自身が、その差別を内面化していたという事実が残念なのだ。

この映画でも描かれているとおり、若い頃のハイスミスは、けっこう奔放に秘密のレズビアンライフを送ったようなのだが、しかし、そうでありながら、じつは、自分の同性愛を恥じており、言うなれば、自分自身を「蔑視していた」と言っても良いような「弱さ」を持っていたという矛盾が、私には残念なならない。

彼女たちを、愚かな世間が差別するのは、他人様のすることだから、ある意味どうしようもないことであり、仕方がない。しかし、自分の内面でだけは、誇り高く「レズビアンですが、何か?」と世間に立ち向かう精神を持っていてほしかったのである。

無論、ハイスミスが、自身の「同性愛への罪悪感」を克服できなかったのは、映画でも紹介されていた「愛した母から愛されなかった」という不幸な生い立ちや、パンフレットで紹介されている「四十代になるまで、敬虔なプロテスタント信者として教会に通っていた」といったことが、大きく影響しているのだろう。

つまり、愛した母に愛されなかったという、親からの愛情の欠乏ゆえに、自分を愛せなかった、自信を持てなかった、罪悪感を持っていた、といったことがあり、さらにその罪悪感を信仰によって拭い去ろうとして、かえって、その「教条的な性倫理」に縛られて、自己矛盾を深めてしまった、といったこともあったのだろう。一一だが、天下のパトリシア・ハイスミスなのであれば、最終的には、そうしたものを乗り越え、ねじ伏せてほしかったのである。

○ ○ ○

私が、この映画を観ていて不満に思ったのは、ハイスミスに対して、あまりにもナイーブに共感的であり、彼女の「弱さ」をハッキリと描くのを「避けた」と見える点である。

(※ ハイスミスの処女長編 『見知らぬ乗客』を映画化して、その名を一躍高らしめた「サスペンス映画の巨匠」ヒッチコックは、しかし、強いコンプレックスの持ち主であった。彼がハイスミスを見出したのも、決して偶然ではなかったろう)

この映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』を、当たり前に観ているかぎり、基本的には、ハイスミスは「同性愛者差別」が当たり前な時代に、それでも「恋多き女」として情熱的な恋愛をしては失恋して傷つき、それでもそれに懲りることなく何度でも次の恋に邁進して、そうした起伏に富んだ苦しい人生を「小説の肥やしにした」人だったと、そう前向きに捉えるしかないように思う。

しかしながら、最後の最後に、言い訳程度に、彼女が晩年には「黒人やユダヤ人」などのマイノリティーに対する差別発言をするようになっていた、という「衝撃の事実」が、いかにも付け足しのように語られている。

しかし、そうなのだとすれば、彼女の、差別との闘いの人生は、完全に「敗北」だったということにしかならないのではないか。

そして映画鑑賞後に、パンフレットを読んで、初めて前記の『レズビアンであることを恥じ、異性愛者になるために努力し、自らのセクシャリティに対する罪悪感を生涯持ち続けたハイスミス』ということを知らされたし、前記の「DIRECTOR’S STATEMENT」を、エバ・ビティヤ監督は、次のようにも書いていた。

『 ハイスミスの作品では、こうした題材(※ 生涯にわたる罪悪感と自己破壊のメカニズム)を見事に(※ 作品に)昇華しているが、彼女の恋愛関係には大きなダメージを与えたに違いない。そのほとんどは失望に終わった。そして、彼女は長期にわたるアルコール依存症で自滅したのだった。』

最晩年のハイスミスが『長期にわたるアルコール依存症で自滅した』というのも、この映画では描かれなかった。

終の住処となった家が、一見して「要塞」のごとき異様に他者拒絶な印象を与える建物であったとは語られたが、そこでの生活の中で、彼女がアルコール依存になったのも、そのあげく「人種差別」的な発言をするようになったというのも、結局は、自身の「同性愛者という宿命」に敗れたからとしか思えない。

その宿命を受け入れた上で世間の蔑視に抗うというのではなく、逆に彼女は、世間のそうした「偏見」を内面化することで、最後は「人種差別主義者」に変貌していたというのなら、これは「差別偏見という悪魔」に、彼女が敗れた姿以外の何者でもなかろう。

だが、その事実を避けて、ただ彼女の「良い面」だけを描くことで、彼女を「美化」するというのは、本当の意味で、彼女の「苦しみに満ちた人生」を「それでも肯定する」ことにはならないのではないか。

彼女の人生には「隠さなければならないところ」が多々あって、それを隠さないと「世間から見下されても仕方がない」と、そのように思っているからこそ、ハイスミスの赤裸々な姿を描くことをしなかったのではないのか?

ハイスミスが、世間の差別や偏見に敗れたこと自体は、彼女の不幸な生まれに同情する私には、無論とても残念なことである。

しかし、そう思うからこそ、彼女の「弱さ」や「敗北」をもっと正直に描くことでこそ、彼女の苦しみを無にすることのない、彼女に対する、本当の意味での「同情」や「共感」を示すことができたのではないのか。

だから私は、この映画を高くは評価できないし、ハイスミスのことも、あえて「敗者」と呼び、「弱かった人」と呼ぶのだ。

彼女の「苦しみに満ちた、逃避の人生」を無駄にしないためにも、彼女の人生は、正直に、そのまま知られるべきだと思う。

十字架に磔にされ、「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか(エリエリレマサバクタニ)」と嘆きながら死んでいった「惨めなイエス」(マタイ福音書)が、しかし、そのことによって「勝利者イエス」となったように、パトリシア・ハイスミスの「敗者としての人生」は、そのままで「勝者の人生」にすることもできたのではないか。

いや、私たち個々が、そのようにしなければならないのではないかと、私はそう思うのである。

勝者が正義なのではない。敗者にも正義の輝きを見ることができないで、どうして「差別される弱者」が、驕り高ぶる「多数者」や「勝者」に打ち勝つことができるだろう。

(2023年11月14日)

————————————————————————————————————————

【補記】(2023年12月5日)

映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』について、拙稿で疑義を呈した、ハイスミスの実像について、「vincent-tenihore」さんという方が、徹底追求した記事「パトリシア・ハイスミスに恋して、恐怖して、困惑して!?」をアップされました。

映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』では、ほとんど隠蔽されていたも同然の、ハイスミスの驚くべき実像が、そこでは多角的に炙り出されています。

こうした突っ込んだ内容は、日本語にはほとんど翻訳されておらず、きわめて貴重なものと思いますので、パトリシア・ハイスミスに興味をお持ちの方には、ぜひ読んでいただきたく、ご紹介させていただきました。

(2023年12月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・