【分野別音楽史】#01-4「クラシック史」 (捉えなおし・後編)

『分野別音楽史』のシリーズです。第一回は一般常識的な『クラシック正史』を追い、その後「捉えなおし編」として 前編(第二回)、中編(第三回) を書いてきました。今回は後編になります。

過去記事には クラシック史とポピュラー史を一つにつなげた図解年表をPDFで配布していたり、ジャンルごとではなくジャンルを横断して同時代ごとに記事を書いた「メタ音楽史」の記事シリーズなどもあるので、そちらも良ければチェックしてみてくださいね。

◉ロマン派、次段階へ(1848~1870)

◆オペレッタの発生

19世紀半ばのパリではオペラをより庶民的に楽しめるようにした喜劇中心の小さいオペラという意味の「オペレッタ」が確立。ウィーンにも飛び火し、19世紀後半を通じて半世紀にわたりヨーロッパで流行します。オッフェンバック、ヨハン・シュトラウスⅡ世、スッペ、ビゼーの作品などが有名です。

オペレッタ流行の影響はアメリカへも波及し、アメリカンオペレッタの発展はのちに「非クラシックのポピュラー音楽」でもあるミュージカルへとつながっていきます。

またこの時期、歴史あるイタリアオペラを芸術的に発展させていった人物としては、ヴェルディが活躍しました。

◆「クラシック」というジャンル感覚の発生

同時に、娯楽音楽への反発から発生したドイツ楽壇の批評・批判によって「真面目派」の勢力も増す中、パリなどでのコンサートでは、曲目の分類に「重いもの」と「軽いもの」という区別がなされるようになってきました。

重いものとしては、【「古典派 」= ベートーヴェン・モーツァルト・ウェーバー・ハイドン・シューベルト】などのほか、当時新しめの【メンデルスゾーン・シューマン】などもドイツ的な「重いもの」としての扱いになっていきました。逆に、昔からの人物であっても、イタリアオペラのロッシーニなどは「軽いもの」扱いだったようです。

つまり、「古い/新しい」かではなく、「重い/軽い」「芸術/娯楽」という、ドイツ美学に基づいた、曲調面での「クラシック/ポピュラー」の区別感覚がこのころに明確になってきたということがいえるのです。

※クラシックという分野が確立して盛り上がりを見せる一方、すでにこの時期には現在までつながるポピュラー音楽の源流も見られます。そのようすは、ジャンルを横断して同時代ごとに記事にしてきた「メタ音楽史シリーズ」のほうでは並行して記載しました。しかし今回は分野別でまとめているので、その紹介は別途記事に回したいのですが、一応ここで軽く紹介すると、イギリスではミュージックホールという施設で大衆音楽が発展し、アメリカではミンストレルショーという劇場娯楽や、吹奏楽・ブラスバンドの発展、そして中南米ではラテン音楽の発展などが挙げられます。

◆ドイツ美学「革新派」の潮流

ドイツ地域の楽壇では、ここで重要人物が登場します。リヒャルト・ワーグナーです。ワーグナーは19世紀後半、一作曲家という範疇を超えて文学界、思想界、政治にまで影響を与えました。ワグネリアンと呼ばれる狂信的な崇拝者まで生みだしています。

ワーグナーの功績は、オペラを庶民化させたオペレッタとは真逆の方向性ともいえる、従来のオペラに文学・演劇・絵画の要素を付加し大掛かりな総合芸術として発展させた「楽劇」の創始です。

劇の一幕のあいだ、旋律の途切れ目や和声の終止感を感じさせず、ひたすら音楽が続く「無限旋律」や、現在は映画のサウンドトラックなどでも用いられている、登場人物ごとに決まったメロディーのテーマを与えておく「ライトモチーフ」などの手法を開発しました。さらにワーグナーの作品では、半音階的な技法が多く用いられ、頻繁な転調によって中心の調性がはっきりしなくなるなど、音楽技法として歴史を大きく変化させました。

ワーグナーの作風は、ベルリオーズの創始した「標題音楽」の流れを汲んでいます。かつてはアイドル奏者でしたが作曲家へと舵を切った"後期"リストも標題音楽的な「交響詩」といわれる作品を書きはじめ、ベルリオーズの系譜に入るようになります。これらは「革新派」と位置付けられ、メンデルスゾーンやシューマンの系譜を汲む「保守派」と対比されるようになりました。

シューマンが創刊し、ドイツ音楽史にとって大きな影響を与えた音楽批評誌「音楽新報」。1844年、作曲に専念するため編集を降りたシューマンの後を継いで編集になったのはブレンデルでした。ブレンデルはヘーゲル的な美学・進歩主義の思想を持っており、シューマンの書いた作品が保守的に聴こえてしまったため落胆してしまいます。そして、そこでワーグナーに目を付けたのでした。

「第二のベートーベンは、器楽の領域ではなく、ワーグナーの楽劇に目を向けよ!」

「演奏会では、ベルリオーズ、リスト、ワーグナーのような新しくて優れた作品を取り上げよ!」

このようにブレンデルは、3人の革新派を「新ドイツ派」として称揚しました。

◆保守派「絶対音楽」の美学

しかしここで、シューマンやメンデルスゾーンの系譜を引き継ぐ若手が登場します。ブラームスです。若き日のブラームスは1853年、知人の紹介によってシューマン夫妻と知り合い、シューマン夫妻はブラームスを大変気に入ります。シューマンは9年ぶりに音楽新報に筆を執り、「新しい道」という記事でブラームスを紹介し、絶賛。これをきっかけにブラームスは躍進していきます。

シューマン家に住み込み、一番弟子となったブラームス。しかし当時シューマンは精神的に不安定で、1854年にライン川に自殺未遂。救い出されたものの、精神療養所から戻ることなく、1856年シューマンは亡くなってしまいます。そして、ピアノ奏者であった妻のクララ・シューマンにとって、その後ブラームスが重要な存在となっていきました。クララ・シューマンとブラームスの間に愛情が芽生えていたといいます。

ブラームスは、感情や物事の描写ではない、「絶対音楽」を志向していました。ニックネームのついた曲もなく、「ピアノ四重奏曲 〇短調」のような説明的なタイトルばかり。形式を持ち、伝統的な書法に基づいて厳密に構成され、その中に言葉や物語ではない音楽自体の感性を注ぎ込みました。

◆過激化していったドイツ美学論争と愛憎劇

1859年、「音楽新報」は創刊25周年を迎えました。

シューマンの後任の編集長ブレンデルは、リストやワーグナーら「新ドイツ派」に肩入れ・称揚する記事ばかりを載せ、その中には「新ドイツ派の理論があらゆる有力な音楽家たちに受け入れられている」という一文がありました。

さらに、25周年記念式典がシューマンの生地で行われましたが、そこに未亡人クララもブラームスも招待されませんでした。これに怒ったクララがけしかけ、ブラームスの署名入りで「新ドイツ派をすべての音楽家が受け入れている訳では無い。新ドイツ派の理論は間違っている」という趣旨の宣言を発表します。これをきっかけに「保守派」と「革新派」の対立は深まり、エスカレートしていくことになります。

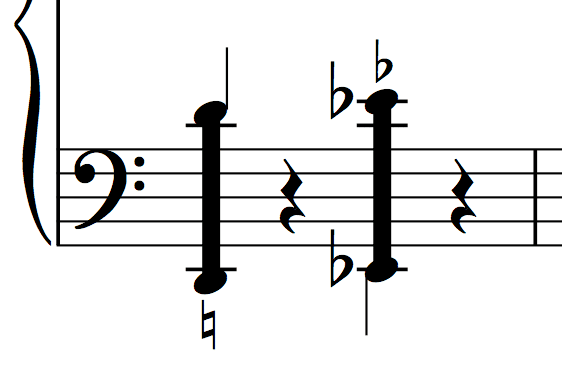

ワーグナーは1865年、クラシック音楽史上の転換点となる楽劇『トリスタンとイゾルデ』が、指揮者のハンス・フォン・ビューロー指揮により初主演となります。冒頭に登場する和音が和声学的に多様に解釈可能であり、20世紀のクラシック音楽に多大な影響を及ぼすことになります。これは「トリスタン和音」と呼ばれ、クラシック音楽はこの後、ハーモニーが不安定になっていきます。こういったワーグナーの和声の拡張は、半音階を徹底的に推し進めることによって達成されています。

ワーグナーは、1866年になんと、リストの娘であるコジマと不倫。ワーグナーの正妻は病死してしまいます。そして実はリストの娘コジマは、指揮者ハンス・フォン・ビューローと結婚していました。(さらにビューローは、クララ・シューマンの父であるフリードリヒ・ヴィークの教え子でした。なんとややこしい。)

コジマは1869年にビューローと離婚。1870年にワーグナーとコジマが結婚します。ビューローは当初ワーグナーに心酔していましたが、これをきっかけにブラームス陣営に転換し、ワーグナーに対抗していくこととなります。

ワーグナー派においては、ワーグナー自身が自らの理論を発表していたのとは対照的に、ブラームス自身は自らの理論を明確にした文章を残していません。しかし、熱狂的なブラームス支持派の評論家、ハンスリックが文章を残しています。ハンスリックは、音楽とは別の何かを表現するための道具ではなく、音楽そのものを描くべきとし、「音楽の内容は響きつつ動く形式である」という言葉を残しています。ハンスリックはワーグナーや、ワーグナーを支持する音楽家を徹底的に批判しました。

このようにして、

【ブラームス派】

(ハンスリック、ハンス・フォン・ビューロー)

=絶対音楽

(メンデルスゾーン、シューマンを引き継ぐ保守派)

と

【ワーグナー派】

(ワーグナー、リスト、ブレンデル)

=標題音楽

(ベルリオーズを引き継ぐ革新派、総合芸術)

の対立が、ドイツ楽壇のあいだで表面化していきます。

◆普墺戦争と普仏戦争

ここで、世界史的情勢に目を向けると、ドイツ地域は長らくまとまりのない諸邦乱立の後進地域でした。しかし、19世紀には北からプロイセンが力をつけていきます。"鉄血宰相"ビスマルクが軍拡を進めたことで有名ですね。

ゲルマン民族のナショナリズムが煽られ、ドイツ地域統一の機運が高まる中、1866年にプロイセンとオーストリアの間で普墺戦争が起き、プロイセン軍が勝利。プロイセンがドイツ統一の中心勢力となります。ハプスブルク家が治めるオーストリアを含む南ドイツの諸邦はカトリックが多く、プロイセンはまずプロテスタントの多い北ドイツをまとめあげました。

そして、隣国に強大な統一国家の出現を恐れるフランスとのあいだで、1870~71にプロイセン・フランス戦争(普仏戦争)が勃発します。

それまでのヨーロッパの大国だったフランスに対し、なんとプロイセンが圧勝し、衝撃を与えます。ついに南ドイツも含めた「ドイツ帝国」を成立させ、念願のドイツ地域統一がなされます。フランスに対しては、多額の賠償金のほか、ドイツ帝国の皇帝戴冠式をヴェルサイユ宮殿で行うという屈辱までフランスに与え、フランスはドイツに対し不満と復讐心を抱くようになります。

また、ハプスブルク家(オーストリア)はのけものにされて、ドイツからはずされてしまいました。異民族で今まで支配していたハンガリーにも自治を認めることとなり、ここに「オーストリア=ハンガリー帝国」という二重帝国(1人の王のもと、2つの自治)が誕生します。

普仏戦争のプロイセンの勝利によりヨーロッパのパワーバランスは変わり、そのインパクトはここから第一次世界大戦までの約40年間の世界の軍事思想に影響していきました。この時期に明治維新を果たした日本もプロイセン軍を参考にして国家づくりを進め、国民皆兵制を採用しています。

さて、ここで浮かび上がってきた、北ドイツ(プロイセン)と南ドイツ(オーストリア)の対立を、ドイツ音楽の対立に重ねて見ることもできます。

ブラームス的な絶対音楽の「自律美学」は、ドイツが音楽的な中心・スタンダードであるという「普遍性」が、異民族も擁するオーストリア的なゲルマン精神であり、一方、文学的な作品性と美を追求するワーグナー的芸術は「崇高な精神性」がプロイセン的なゲルマン精神である、という解釈があるのです。

ともあれ、こういった美学論争によって、絶対音楽的な「保守派」と、調性や形式を拡張していく「革新派」という構図がドイツ美学の上で顕在化したということ自体が、クラシック音楽史の視点の方向性を決定づける重要なポイントとなります。

◉普仏戦争後の展開(1870~)

◆ワーグナーとブラームスのその後

ようやく軍事的にも文化的にも念願の影響力を獲得したドイツ。そんな19世紀後半のドイツ音楽の流れは、引き続きワーグナー vs ブラームスを中心に語られます。対立構図を持っていますが、両者の共通の模範となっていたのが、ベートーヴェンの存在でした。

1872年、ワーグナーはバイロイトへ移住し、念願だった自分の劇場を建築開始。1876年に「バイロイト祝祭劇場」が完成しました。この劇場で、自身の作品だけを上演するために「バイロイト音楽祭」を開始(現代まで続いています)。ここでたった一曲だけ演奏されることの認められたワーグナー以外の作品が、ベートーヴェンの第九なのです。第九は、第四楽章のみに合唱が入り、統一性に難がある代わりにメッセージ性や革新性が強い作品で、ワーグナーはベートーヴェンのこういった面に影響を受けています。

一方、ブラームスも1876年に交響曲第一番を完成させます。20代の初めに構想したというこの作品は完成するまでに20年以上かかり、ブラームスは43歳になっていました。それは、ベートーヴェンという巨大な壁があったからだといわれています。ブラームスは、ベートーヴェンの「交響曲第五番(運命)」を模範としていたようです。第五は、第一楽章冒頭から提示される有名な「ダダダ・ダーン」という音型によって楽曲全体が構成されています。緊密に構成された統一世界。ブラームスはベートーヴェンのこういった面に影響を受けています。

「ベートーヴェンの交響曲に並ぶものを書き残さなければならない」というプレッシャーの甲斐あって、ブラームスの交響曲第一番は、ベートーヴェンの交響曲の系譜を正統的に受け継いだ名作として聴衆に受け入れられました。ハンス・フォン・ビューローはこの作品を「ベートーヴェンの第10交響曲だ!」と絶賛しました。

ワーグナーやリストは、「楽劇」や「交響詩」といった新しい表現を開拓しており、従来の交響曲は古い形式だと考えて、交響曲を作曲することはほとんどありませんでした。そこで、交響曲に名高いブラームスに対抗する、ワーグナー派の交響曲作曲家として担ぎだされたのがブルックナーです。

ブルックナーの作品の特徴は

・45~80分かかるほど長大で大規模。

・弦楽器のトレモロから始まる「ブルックナー開始」、オーケストラ全体によるユニゾンが展開される「ブルックナー・ユニゾン」、曲調の変化時に長い休符を多用する「ブルックナー休止」などの劇的な演出のパターン化

このような特徴の、無骨で巨大なスケールの交響曲を作曲し続けました。

ハンス・フォン・ビューローは、ブラームスの売り出し文句として

「バッハ、ベートーヴェン、ブラームスがドイツ3Bだ!」と評しました。

(このキャッチフレーズが現在まで広く残り、何故か日本の音楽の授業でもこの売り出し文句が真面目に教えられてしまっています。)これに対しワーグナーは「ドイツ3Bはバッハ、ベートーヴェン、ブルックナー」を提案していたそうです。

その後ブラームスは、1877年に第二番、1883年に第三番、1885年に第四番を発表し、いずれも好評価となります。1897年に息を引き取るまで、標題音楽や舞台音楽には最後まで手を出しませんでした。

一方、音楽家の枠を超えて多大な影響を与え、「ワグネリアン」と呼ばれる宗教的崇拝者まで生んだワーグナーは、1883年に死亡。祝祭劇場は妻コジマが運営を続け、今でも音楽祭に行くことを「バイロイト詣で」と称するなど、聖地となっています。さらに、ワーグナーの音楽はこの後ナチスドイツのテーマソングにもなっていきます・・・。

さて、ここで構図をもう一度整理すると、

ブラームス陣営(ハンスリック、ハンス・フォン・ビューロー)

=絶対音楽(メンデルスゾーン、シューマンを引き継ぐ純粋芸術)

ワーグナー陣営(リスト、ブルックナー、ブレンデル)

=標題音楽(ベルリオーズを引き継ぐ総合芸術)

※どちらも前提としてベートーヴェンの存在があった。

こうなりますが、この背景にドイツ的音楽観として「演奏会が教育としての存在意義もあり、聴衆には教養が求められる」という思想があった点が重要です。(そのまま現在のクラシック音楽の演奏会に引き継がれていますね。)これにより、バッハを起点に配置し、ベートーヴェンを経て自分たちに至るドイツ中心的な歴史観を強固なものにしていったのです。

ここでブラームスが「保守」、ワーグナーが「革新」と位置付けられたため、革新派が用いた半音階的手法、「トリスタン和音」に代表されるような調性拡大傾向がその後の「芸術音楽」の歴史観の方向性を決めることになります。ベートーヴェンに端を発する進歩主義的な考え方は、ヘーゲル哲学の弁証法や、ダーウィンの進化論ともリンクする歴史観だといえます。

ドイツ音楽だけを軸にとったバロックから古典派~ロマン派への流れを、和声・形式が一方向に拡張されていくようになぞらえて体系化したために、「わかりやすいものは古い。新しいものはより複雑でなければならない」という物差しが音楽界に敷かれてしまいました。現在、西洋音楽史が語られる語り口は皆、このストーリーに沿っています。現在のクラシック音楽の批評・解説も基本的にすべてこの前提のもとで展開されています。

この時代ドイツでは医学、心理学、社会学など他の学問もたくさん発達し、先述した戦争にも勝利して影響力も増していたため、同じようにドイツ的な音楽美学も「普遍的な音楽の学問の前提」として定着し、現在まで君臨してしまったのです。

しかし、ジャズやロック、ヒップホップやポップスなどまで視野にいれると、人類全体の音楽史というものは、必ずしもそのような西洋音楽理論的な一方向のストーリーではないことはすぐにわかるはずです。僕がクラシック音楽史を学んだ時に腑に落ちない点はここでした。音楽の正統な学問が19世紀ドイツ人の美学にいつまでも沿っている限り、クラシック音楽とそれ以外の分断は深まるばかりではないでしょうか。

◆フランス音楽の変化

さて、パリではここまで、貴族のサロンコンサート文化や、オペレッタの発生など、比較的、娯楽音楽の性格を持っていました。当時のフランス人やイタリア人から見ても、ドイツ音楽は小難しいものでした。「宗教や哲学」に比肩するような「深さ・内面性」が求められるドイツ音楽は「真面目な音楽」と呼ばれ、ワルツやポルカ、オペレッタなどの娯楽音楽と対比されていたのです。

ところが、普仏戦争でフランスがプロイセンに負けたことにより、フランスにも「真面目な音楽」の伝統をつくろう!という動きが発生します。敗戦のショックによる文化ナショナリズムの発生です。

フランクを中心として、サン・サーンスらとともに、1871年 「フランス国民音楽協会」が設立されます。協会への入会資格がフランス国籍を持つものに限定されているなど、ナショナリズムの色が強いものでした。ここでは他にシャブリエやフォーレが活躍しました。

こうして、それまでフランスにはなかった交響曲や弦楽四重奏曲などが多く作られるようになり、フランスの作曲家達の楽壇にとってはドイツ音楽にフランスが追従していく形になってしまったのです。

※一方で、オペレッタなどの「大衆娯楽」は引き続きヨーロッパのブルジョワ市民に流行していましたし、さらにこのころからパリでは、上流階級の閉じられた「サロン」から、「カフェー」や「キャバレー」などへと、新しい溜まり場が広がっていった時期でもあり、これが芸術家や文化人たちの情報交換や新しい流行の発信源となっていくのでした。こういった部分には既にクラシックではなく20世紀のフランスのポピュラーミュージック「シャンソン」の系譜につながる予兆となっています。

◆「国民楽派」という視線

19世紀、「近代国家」という概念が浸透し、「国」の意味は単なる貴族の支配版図から国民国家へと変質し、住民たちの帰属意識として「民族国家」が意識され始めました。特に東欧など、国家の政治的独立が脅かされる状況にあった地域ほど、この傾向は強調されました。これまで、ポーランド出身のショパンなどをはじめとした地方出身者は活動の場を求めてパリなどへ上京していましたが、1860年代以降、ヨーロッパ各地方に、祖国の国民意識を重視した作品を生み出す作曲家があらわれはじめます。これらは国民主義音楽と呼ばれ、作曲家は国民楽派と称されました。代表的な作曲家は以下の通りです。

【ロシア】

〈ロシア5人組〉

ボロディン(1833~1887)

キュイ(1835~1918)

バラキレフ(1837~1910)

ムゾルグスキー(1839~1881)

リムスキー=コルサコフ(1844~1908)

〈モスクワ〉

チャイコフスキー(1840~1893)

【チェコ(ボヘミア)】

スメタナ(1824~1884)

ドヴォルザーク(1841~1904)

【ノルウェー】

グリーグ(1843~1907)

この時代、ナショナリズムはヨーロッパ全体に渦巻いていました。しかし、ドイツやフランスの音楽は民族主義的とは言われず、それ以外の地域の音楽家が「国民楽派」として「民族主義的な音楽」と括られたのです。ここに、「中心地ドイツ」から「辺境の地方」への視点があらわれています。

そもそもドイツロマン派音楽もドイツの文化ナショナリズムの表出だったはずなのですが、ドイツ国民は「音楽民族」としてのアイデンティティを獲得し、その「美学」をもとに音楽の価値を学問的に追及していくのち、それがヨーロッパ全体の音楽の普遍的な基準へと成り上がらせてしまったのです。

ドイツ、イタリア、フランス。この3国が普遍的な音楽を発展させていく「スタンダード」であり、周辺国に「民族的」な芸術音楽があらわれはじめた。そういう位置づけがなされたのでした。

クラシックを学んでいると、この視線を疑うことなく受け入れてしまいますが、クラシック音楽の学問的な美学の前提には常にドイツ人の視点がある、ということを意識して、一度相対化してみることも大切だと思います。

◆「クラシック」と「ポピュラー」

こうしてこの時期に、音楽文化的にも軍事的にもドイツの権威がヨーロッパ全体に確立され、フランス音楽も「真面目化」し、追従する形で東欧諸国の国民主義音楽も位置付けられた、という流れの中で、逆に「理解しやすく、民衆向き」という条件が「ポピュラー音楽」の定義として強調されていったと考えられます。そこからあぶれると「クラシック」の仲間入りになっていったのです。

もともと「クラシック」とは「古典」という意味のはずでした。しかし、「真面目な音楽」の芸術文化が学問的に浸透していくうち、「新しくてもむずかしい」ものも「クラシック音楽」とされていくようになりました。さらには古いオペラなど「少し前までポピュラーだったけど流行が去った」ものも「クラシック音楽」の仲間入りをしていったのです。

こうして、ロッシーニやヴェルディなどのイタリアオペラや、ショパンなどのサロン音楽、オッフェンバックらのオペレッタなど、19世紀ブルジョア階級に親しまれたヨーロッパの作品がすべて「クラシック」のカテゴリーに吸収されていくことになったのでした。

そしてそれらが「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー」という、音楽理論の進歩主義的なドイツ美学の歴史観のストーリーに当てはめられ、西洋音楽史の視点が決定していきます。

一方で、その美学と関係のない場所で、イギリスやアメリカでの娯楽空間や労働歌、ラテンアメリカでの民衆音楽など、「ポピュラー音楽」「ポピュラー文化」が既に誕生していきつつあったのでした。

◉世紀転換期(19世紀末~20世紀初頭)

◆末期ロマン派

19世紀末には、ワーグナー流のロマン派の形式拡大傾向がエスカレートし、限界を迎え始めます。このあたりの音楽を後期ロマン派や末期ロマン派と呼びます。

この段階の特徴は、とにかくダイナミックで大仰だということです。転調や和声の複雑化、様式や形式を限界まで汲みつくす傾向も現れ、これ以上の肥大化が不可能なほどの規模の拡大が行われました。

代表的な存在は、マーラーとリヒャルト・シュトラウスです。彼らはワーグナーやブルックナーに影響を受けた派閥としてオーケストラを発展させていき、ウィーンの楽壇の新たな中心人物となっていきました。

この時期にはまだヴェルディ、ブルックナー、チャイコフスキー、ドヴォルザークら『古参』も、最後の踏ん張りを見せていましたが、総じてハーモニーが極めつくされ、徐々に「新しい」手法の開拓が困難になっていました。

ブラームスの音楽傾向が“保守的”、ワーグナーやリストが示した和声拡張傾向が“革新的”、という風潮によって形成されたドイツの「わかりやすいものは古い。新しいものはより複雑でなければならない」という音楽美学的史観に芸術音楽界は縛られ続けます。

そもそも、ドイツ的なクラシック音楽には、バッハの時代にはあった即興演奏の文化から、ベートーヴェン以来の「楽譜に設計されたものが芸術作品であり、一音たりとも変えてはならない」という方向への「進歩」の前提があるため、綿密に楽譜に設計された作品ではない同時代のアメリカやイギリスの新しいポピュラー音楽は「芸術」ではなく、議論の対象になりませんでした。さらには、オペレッタからの手法をそのまま継承しているはずのアメリカのブロードウェイ音楽や、クラシックピアノ曲を黒人的に発展させた恰好であるラグタイムなどすら、音楽の進歩史観的には「新しくなかった」ため、クラシック音楽史から完全に無視されています。

音楽全体を「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → ・・・」という一方向的な複雑化のストーリーに当てはめて考えると、アメリカ音楽はただ「"古い"音楽」をやっているだけであり、問題ではなかったのです。問題とすべきは「"新しい"音楽手法」の追求であり、それが音楽の学問としての「正解」になっていました。

クラシックとポピュラーの違いをポピュラー側から安易に批判する時に、この点がよく間違えられがちなのですが、クラシックを「古いもの」、ポピュラーを「新しいもの」と位置付けてしまうと、クラシックの美学感覚とは話が合わず平行線のままになってしまいます。クラシック音楽を対象にした批評や学術書にも「古い」「新しい」というふうな表現が多々登場しますが、そこに価値観の分断の落とし穴が潜んでいます。そこを解き明かすには、ドイツ美学を外側から眺めた、音楽史の視点の相対化が必要です。

さて、マーラーやリヒャルト・シュトラウスに関連して、すこし後の時代の話もここでしたいのですが、マーラーらの弟子にあたる世代の作曲家たちも、末期ロマン派の手法を引き継ぎ、このような作品を作り続けています。しかしその活躍の場は初期のハリウッド映画だったのでした。

急進的な進歩史観に囚われている正当な西洋芸術界としては、マーラーらを最後にロマン派を過去のものと断じていたうえ、俗物的な娯楽である「映画」のためのBGMなど、作品として真っ当に評価するはずもなく、ウィーンの西洋芸術音楽の楽壇は、映画音楽に対して激しい酷評と弾圧を行いました。

そのため、マーラーやリヒャルト・シュトラウスは末期ロマン派として音楽史に名が残っているにもかかわらず、マーラーを正当に引き継ぐ系譜は西洋音楽史に一切記載が無くなってしまった、という状況が巻き起こってしまっているのです。この事実も西洋音楽史を相対化する視点として重要なので、是非覚えておいてほしいです。

◆フランス「近代音楽」

従来の音楽史では、音楽理論や形式の複雑さの進歩に沿って、バロック → 古典派 → ロマン派 → 近代音楽 → 現代音楽 の順で「時代」が描かれますが、実際には前述のマーラーらによる末期ロマン派の同時代現象として、フランスで起こった潮流が「近代音楽」であり、第一次世界大戦まで共存していました。

国民音楽協会を中心とした「ドイツに負けない"正統的"な器楽文化をフランスにもつくろう」運動により、フランク、サンサーンス、フォーレ、シャブリエらが、交響曲・協奏曲・室内楽の名作をうみ出しましたが、世紀末になると、後期ロマン派の行き詰まり傾向も相まって別のアプローチが起こります。

そのはじまりがドビュッシーです。ワグネリズムは受け継ぎつつ、ドイツ風を拒否してフランスのアイデンティティを確立しようとした動きといえます。ドイツで確立された機能的な和声理論ではなく、和声そのものを「音色そのもの」と位置づけ、ペンタトニックスケール、ホールトーンスケール、中世の教会旋法などを用いることで、「メジャー/マイナー(長短)」中心の調性システムを離れた、浮遊感のある音楽語法を獲得しました。

(用語の是非はありますが、同時代の画家 モネ の「印象 - 日の出」やマネらの作品にも共通する美的感覚から、「印象派音楽」とも呼ばれます。)

同じ傾向の作曲家としてラヴェルが挙げられますが、ドビュッシー的な浮遊感とは異なる精密さで理知的な作品を作り、フランス音楽に新しい風をもたらしました。

◆蔑まれた「国民楽派」

ヨーロッパ各地方では、20世紀になっても、ロマン主義的な感覚で活動した音楽家も多いのですが、ドイツが中心となっている西洋芸術音楽界は、前進性の無い作曲家を評価しません。あと数十年早ければさらに評価されていたかもしれない人たちが「時代遅れ」と位置付けられ、この段階の時代区分よりも一つ前の「ロマン派」「国民楽派」の作曲家として分類されてしまいました。

【イタリアオペラ】

演劇史としてはイギリスやアメリカのオペレッタに天下を取られ、芸術音楽としても前時代のものとされてしまったイタリアオペラは、これが最後の栄華といえます。

マスカーニ(1863~1945)

プッチーニ(1858~1924)「蝶々夫人」「トゥーランドット」など

また、この時代のイタリアには、大衆歌曲として「カンツォーネ・ナポリターナ」と呼ばれるポピュラーソングも発生し、「オー・ソレ・ミオ」「フニクリ・フニクラ」「帰れソレントへ」などの楽曲がヒットしましたが、楽曲が残っているにもかかわらず音楽史的に一切評価されていません。「ポピュラーソング」は、フランスのシャンソンや映画音楽などと同じく、「芸術」として蚊帳の外、問題外だったのです。

国民楽派

【イギリス】

エルガー(1857~1934)「威風堂々」「愛の挨拶」など

ホルスト(1874~1934) 組曲「惑星」など

【フィンランド】

シベリウス(1865~1957)

【ポーランド】

シマノフスキ(1882~1937)

【スペイン】

アルベニス(1860~1909)

グラナドス(1867~1916)

ファリャ(1876~1946)

【アメリカ】

マクダウェル(1860~1908)

【ロシア】

ラフマニノフ(1873~1943)

ここで、ロシアには、不思議な和音を操るスクリャービン(1872~1915)という作曲家が登場します。スクリャービンの和音は「神秘和音」と名付けられ、「ロシア神秘主義」としてフランスと同じように「近代音楽」に分類されました。しかし、スクリャービンと同年代であるラフマニノフは、一貫してロマン主義的音楽を作り続けたため、あたかも前時代の音楽家のように扱われてしまいました。スクリャービンの没後、ラフマニノフは第一次世界大戦後も精力的に活動を続けますが、学術的にはことごとく「古い音楽」として扱われ、まともに評価されませんでした。

同じ国、同じ年代の2人の作曲家が、片方はロマン派、片方は近代音楽、とされているさまは、クラシック音楽史の時代区分が、実際の「時代」に沿っておらず、一方向的な進歩史観に沿って分類されている、ということがわかる顕著な例ではないでしょうか。よっぽど特殊な興味を持って生年を調べない限り、ドビュッシーよりラフマニノフのほうが年下で、ラヴェルと同世代である、という事実は信じがたいと思います。

◆前衛音楽の誕生

このように、「ロマン派」に戻ることが許されない空気の中、ロシアではストラヴィンスキーがさらに過激な音楽を作ってしまいました。従来の調性システムから離れていったのはもちろんのこと、リズム法の面からもアプローチし、変拍子の乱舞と継続する不協和音で、それまでの音楽の「一定性」を破壊しました。1913年発表のバレエ音楽「春の祭典」が賛否を渦巻く大反響を呼びます。初演時の客席が称讃とブーイングの入り乱れる大騒動になったといいます。

また、これによって、時代遅れとなったオペラに代わってバレエ音楽は「新しいもの」とされ、ロシア音楽が芸術音楽界で国際的に「前衛」の位置として認められるようになります。同時代の絵画での「フォービズム」「表現主義」「抽象絵画」と結びつけられ、「表現主義音楽」とされました。

そして、ここまで歩んできた西洋音楽の既成の音楽理論的枠組みを根底から覆そうと実験した作曲家が、シェーンベルクです。

「中心音」を断固として拒絶し、曲の中から一切の協和音を締め出しました。これにより、「調性」が破壊され、不協和音しか認めない「無調音楽」が始まります。1911年の「6つのピアノ小品」などはその顕著な例で、それまで後期ロマン派や近代音楽が限界まで拡張して保っていた調性がついに否定されてしまいました。

こうして、1910年代に入り、ここから先がクラシック用語でいう「現代音楽」の時代になります。

音楽に詳しくない人が現代音楽という語を「現代の音楽」という意味で使うことがありますが、「現代音楽」は21世紀の我々にとってもはや「現代の音楽」ではありません。ここまで解説してきた通り、ドイツ音楽史として「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → シェーンベルク」という音楽理論の一方向的なストーリーに当てはめて時代区分を分類した場合の、シェーンベルク以降の音楽が音楽用語として「現代音楽」と言われます。いわば「20世紀の前衛・無調音楽」という意味になるので、現代の音楽を指し示そうとしたときは「現代音楽」という語は控えるようにしなければなりません。

◆第一次世界大戦

1914年の夏、第一次世界大戦が勃発。ヨーロッパ本土で40年ぶりに戦争が起き、人類史上初めて近代兵器(戦車、ダイナマイト、潜水艦、軍用機)が使用され、前代未聞の大量殺戮が行われ、ヨーロッパ中が焦土と化した戦争でした。音楽でも絵画でも前衛主義が登場した時代、芸術家たちはキナ臭さを敏感に感じ取って、破壊的な作品を残したということなのでしょうか。

第一次世界大戦を経て、ヨーロッパは悲惨な状況となってしまいました。クラシック音楽文化を支えてきたヨーロッパのブルジョワ階級は崩壊します。今日のクラシック演奏会のレパートリーの中心となっているのはこの段階までです。芸術音楽は「現代音楽」の段階になり、「わかりやすいものは悪である。」という形で、聴衆に向けて音楽を作らなくなり、「音楽」全体の中でクラシック音楽の優位は知らず知らずのうちに形骸化していったのではないでしょうか。

一方で戦争を経て「世界の強国」にのし上がり、覇権国家の道を歩み出したアメリカではこのあと「ジャズ・エイジ」「ローリング・トウェンティーズ(狂騒の20年代)」と呼ばれる繁栄の道を歩み、経済的繁栄と都市文化の開花、ポピュラー音楽の消費が渦巻く時代へと進んでいくことになります。

◉2つの大戦に挟まれた「戦間期」(1918~1945)

◆芸術音楽は「無調音楽」優位の時代へ

19世紀は帝国主義の影響によりヨーロッパの文化が世界を席巻しましたが、第1次世界大戦によりブルジョワ階級は崩壊、ヨーロッパは疲弊し、人間の感性やモノの考え方が根底から変わってしまいました。芸術音楽界では、マーラーが1911年に死去。スクリャービンが1915年に死去。ドビュッシーが1918年に死去。リヒャルト・シュトラウスやラフマニノフは「前時代の」ロマン派的な手法で作品を書き続けたため「アイツらは終わった」とディスられ続け、プッチーニ、シベリウス、ラヴェルらも発表作品数が少なくなっていき、世紀転換期に活躍した1860~70年代生まれの世代の影が薄くなってしまいます。

ロマン派に戻ることを許さない空気感の中、ワーグナーのトリスタン和音以来の和声拡張傾向はドビュッシーの色彩的技法、ストラヴィンスキーによる秩序の破壊などを経て、シェーンベルクの「無調音楽」の世界に辿り着き、協和音が禁じられてしまいました。

1921年、無調の研究をつづけたシェーンベルクは、理論的に無調をつくることのできる「十二音技法」を発明します。

オクターブ内にある12個の音をすべて平等に扱うために、どんな音も残り11個の音を使うまでは反復しない、という原則。基本となる音列を作り、逆行型や鏡像型、鏡像型の逆行型という三つの変化形を設けて、ヴァリエーションを作るというものです。作曲に数学的な処理が施されるといえばよいでしょうか。

こうした方向性は、弟子のアルバン・ベルクやヴェーベルンに受け継がれ、シェーンベルクとともに新ウィーン楽派と呼ばれ、「新しい時代の音楽」として「西洋芸術音楽界」の注目を浴びました。

こうして、後期ロマン派や近代音楽で拡張されてきた「調性」が、「無い」ことが「最新」となったため、キーを持ったメロディが書けなくなってしまいました。しかし、まだまだラフマニノフやプッチーニ、シベリウスらも作品を発表していました。それらはやはり「旧勢力最後の末裔」であり、「時代遅れ、古き良き時代を夢見る老人」のような存在に追い込まれてしまいました。

(この風潮は現在の「現代音楽界」にも引き継がれ、メロディーやハーモニーのある曲は「ラフマニノフみたい」という言葉で罵倒されるようです。)

12音技法を発明したとき、シェーンベルクはこう言いました。

「私はひとつの発見をした。これで今後100年間のドイツ音楽の優位が保たれるだろう」

この言葉を、ちょうど100年が経った2020年代の我々はどう受け止めればよいと思いますか。

確かに、これにより100年間ほど「芸術音楽」は協和する和音を否定され続け、学問として正統に作曲を学ぶものは皆、キーのある音楽をつくってはならない、わかりやすい音楽を作ってはならないという、とんでもない鉄の掟を遺したのは事実でしょう。

しかしそれが必ずしも「正しい」「優位」と言い切れないことも、この先のポピュラー音楽の夥しいジャンルの発展と多様化を知っている我々にはわかると思います。少なくとも、ポピュラー音楽全般を一概に議論から排して、100年も前に誕生した急進的思想を前提として「現代音楽」という名のもとに芸術の最先端の探求をしている、というスタンスで現在まで続く「芸術音楽界」は、僕には非常に滑稽に感じます。

個人的に考える、無調音楽以前と以後の決定的な違いは、「拡張であるか、否定であるか」です。近代音楽までは、ドイツによる一方向的な進歩史観に縛られながらも、「可能性の拡大」という方向性を保っていました。しかし、無調音楽以後は、言葉上は「可能性の拡大」という建前ですが「既に過去で試された手法は禁止」という過激な「否定の論理」によって調性音楽を迫害し、あらゆる可能性を潰していってしまってはいないでしょうか。

一方で、強制的に「終了」を宣言したはずの、調性のあるロマン派的クラシック的技法の音楽も、現在まで確かに存在し続けていきます。それらは「映画音楽」「ミュージカル」などであり、クラシック史の蚊帳の外になってしまっているため、別途「映画音楽史」「ミュージカル史」として追っていく必要があります。過去の「メタ音楽史」では同時間軸で記載していますが、今回は分野別音楽史のまとめなおしなので、このあたりも別途記事にまとめる予定です。

◆微かに残された調性音楽の可能性 ― 新古典主義

さて、こうした中、「クラシック音楽」の枠内でも「無調」ではない微かに残された方向性として新しい潮流となることができたのが、新古典主義です。ブゾーニによって提言されたこのコンセプトは、「ドイツ・ロマン派」とその残滓「フランス印象主義」そして「表現主義」までを一括否定し、古典派やバロックへまで回帰する態度をとるというものでした。

19世紀において「古典主義」とは、ブラームスのような「保守」の傾向に対しての侮蔑の意味合いがあり、フランクやエルガーもそのように扱われました。しかし、この20世紀の「新古典主義」は、ロマン派を否定する潮流であるとして自らの音楽美学を理論武装したため、一種の「新しい音楽」として見てもらうことができたのです。バロック時代の楽曲形式を「パロディ」し、複雑な和音を使って現代化しながら模倣する、などといった作戦により、ロマン派の「独創美学」を否定してみせました。バレエ音楽『プルチネルラ』において、バロック時代の音楽をストラヴィンスキーがアレンジするという形で構成し、新古典主義の理念を提示することに成功したとされます。

この潮流は他にヒンデミット、レスピーギ、コープランドなどに引き継がれ、第一次世界大戦への嫌悪感やドイツの凋落、それ以外の音楽の目覚しい成長が相まって、芸術音楽界の中で一定の勢いを持つことができました。

一方で、正統な「現代音楽・無調音楽」からの視点で、非常に幅広い範囲の作品・理念・運動・演奏実践が、同じ時代精神の派生(つまり単に「ロマン派ではない"調性音楽"」のグループ)として、この「新古典主義」に分類されてしまったため、多面的で矛盾含みに捉えられるような概念ともなってしまいました。

東欧諸国でとりわけ注目されたのがハンガリーのバルトークやコダーイです。民族的要素を取り入れた彼らに対して「民族的新古典主義」というような語を充てて呼んだひともいるそうです。

◆フランス音楽

フランスではラヴェルの戦後の作品(「クープランの墓」「ボレロ」など)で、新古典主義音楽や民族主義への興味がうかがえます。

また、サティの登場も新たな影響を与えました。酒場での下積み演奏をしていた彼は『家具の音楽』(人々の邪魔にならず家具のように存在する音楽)を目指したり、極度な反復を求められる楽曲を作ったりと、それまでの芸術音楽的観点からは一見肩透かしのような手法で新しい視点を提示しました。

ここで、詩人のジャン・コクトーという人がサティを絶賛します。コクトーは1918年に『雄鶏とアルカカン』という音楽論を発表しました。

「音楽の本来とるべき道とは、偉大で深刻な音楽よりも、楽しくて軽快な音楽であり、ベートーヴェンからドビュッシーに至る19世紀の音楽は道を誤った。芸術至上主義の傾向は嘲笑されなければならない。」

とし、虚飾を取り去った簡潔な音楽が理想とされました。

そして、サティを慕い、コクトーに共感したのがフランス六人組です。

デュレ(1888~1979)

タイユフェール(1892~1983)

ミヨー(1892~1974)

オネゲル(1892~1955)

プーランク(1899~1963)

オーリック(1899~1983)

フランス六人組と名付けたのはコクトーなのですが、実際に6人全員揃って活動したのは1回だけであり、6人それぞれが独自の個性を持って別々に活動していました。

この中でオネゲル、ミヨー、そして特にオーリックは映画音楽界でも積極的に活躍し、フランス映画に影響を与えました。

◆ソビエト音楽

ロシアでは革命が起き、ソビエト連邦が成立しましたが、革命後、多くの音楽家は亡命しました。アメリカやパリで生活したプロコフィエフは、ソビエトを代表する作曲家としてみなされました。ストラヴィンスキーがバレエ音楽を中心に書いていたのに対し、プロコフィエフはオペラを中心としていました。

ソビエト政府は文化政策により劇場を国有化します。当初、「革命的な精神」への共感から、アヴァンギャルド芸術は保護されました。(絵画、彫刻、建築などで、キュビズムなどに影響を受けた「ロシア構成主義」という芸術運動になります。)しかし1920年代後半になると、スターリンのもとでソ連政府は保守化していき、次第に前衛表現は抑圧されるようになります。その後ソビエトは社会主義リアリズムという指針を採用します。「国民楽派の遺産を継承し、人民にとっての分かりやすさと社会主義精神の育成に貢献するべき」とされたのです。

この時期活動していたのはハチャトゥリアン、カバレフスキー、ショスタコーヴィチです。

ハチャトゥリアンの作風は大胆、強烈とされながらも、民族的要素を取り入れていたため、国民楽派の延長として社会主義リアリズムに認められました。

カバレフスキーもソビエト公認の芸術家として作曲界で権勢を保ちました。

ショスタコーヴィチは、その時代時代に合わせて最高傑作と呼ばれる作品を書きましたが、時代趨勢が変わるたびに批判され、その度に名誉回復をはかるような作品を発表したため、前衛主義、社会主義リアリズム~ソ連のプロパガンダ作曲家、形式主義、など、あらゆる方向からのレッテルを貼られた、時代に翻弄された作曲家だとされています。

◆アメリカン・ポップスとガーシュウィン

ヨーロッパに代わって主導権を取ったアメリカでは、ブロードウェイのミュージカルや映画音楽、ダンスミュージックとしてのジャズや、ラジオでのポップヒットなど、全く新しい音楽消費システムが確立していました。

今回は分野別まとめなので、詳しくは触れませんが、そのような中で高名なポップス作曲家として名を馳せたのがガーシュウィンなのです。

ガーシュウィンは、初期ミュージカル界を牽引した五大作曲家のうちのひとりとされており、ジャズのスタンダード曲としても残る名曲を数多く作曲しました。

新しい音楽ジャンルとしてジャズが台頭する中、「ジャズ風の交響曲を書いて欲しい」という依頼を受けたガーシュウィンが作曲したのが、『ラプソディー・イン・ブルー』でした。

ガーシュウィン自らピアノを弾いて初演されたこの作品は、上流階級や知識人の多かった聴衆を一気に魅了し、大成功しました。衝撃的なクラリネットのイントロから始まり、従来のクラシックには使われないミュート・トランペットやサックスの大胆な使用など、編曲を担当したファーディ・グローフェによるオーケストレーションが成功の大きな一因でした。

“無調音楽”や“新古典派”、“民族主義音楽”など、19世紀のロマン派を否定して新しい芸術音楽を模索していたクラシック音楽の楽壇は、シンフォニック・ジャズとしてこの楽曲を受け入れ、西洋芸術音楽史の歴史に残ることとなりました。

クラシック音楽史だけを追っていると、ガーシュウィンは他のクラシック作曲家と同じ並びで登場し「クラシックに、ジャズの要素を取り込んだ」という方向の記述でしか表現されません。今でも多くのクラシック愛好家は一般的にガーシュウィンをクラシック作曲家としてとらえているでしょう。しかし、実際のところはガーシュウィンは先にアメリカンポップスの重要な作家であったということは、視点を相対化していく上で、非常に重要な事実です。

とはいえ、ガーシュウィンはこのあと、よりクラシックのスタイルを意識するようになり、オペラ作品なども手掛けるようになります。ただ、この段階のオペラ~オペレッタ~ミュージカルははっきりと境界線は無い状態であり、ちょうどその狭間にガーシュウィンは立っていたと言えるでしょう。あまりにジャンルが分化してしまった21世紀現在の段階でジャズとクラシックを融合させるのとはまったく意味合いが違う、この時代だけの稀有な例です。

ガーシュウィンは名声を得てからも長年「自分はクラシック音楽を本質的に勉強していない」というコンプレックスを抱えており、アメリカに来るヨーロッパのクラシック作曲家たちに、かたっぱしから弟子入りを志願する、ということをしていたようです。特にご執心だったのが、当時フランスを代表するクラシック作曲家となっていたラヴェルであり、弟子入りを直訴した際、ラヴェルは「あなたは既に一流のガーシュウィンなのだから、二流のラヴェルになる必要はない」と言って断った、という逸話が残されています。

◆ドイツ・ナチス政権下での音楽の扱い

19世紀後半のドイツロマン派後期を代表する作曲家・ワーグナーは、文学界や政治など、音楽以外の分野でも多大な影響を遺した理論家・革命家でした。執筆活動も積極的に行い、論文「音楽におけるユダヤ性」では、敵意に満ちた反ユダヤ主義の態度を表明していました。もっともそれは、ユダヤ人であったメンデルスゾーンの音楽を批判するために持ち出されたものだったとも言われていますが、1883年のワーグナーの没後、楽劇や思想は、後に残された家族が引き継いでいきました。

ワーグナーの2人目の妻でありリストの娘であるコジマは、ワーグナー亡き後も思想を引き継ぎ、ワーグナーが楽劇の中で理想とした世界を創り上げることのできる人物を求め続けていました。そんな中、コジマの娘エーファが婚約者チェンバレンを連れてきます。ワーグナー家に入ったチェンバレンは、難解なワーグナーの哲学と世界観を大衆が理解できるように懸命に翻訳し、熱心に普及活動を行っていきました。コジマもチェンバレンにワーグナーの後継者としての期待をかけましたが、チェンバレンは重い病気にかかってしまいます。そんな時に、ワーグナー家を訪れたのが、熱心なワーグナーの信奉者だったアドルフ・ヒトラーだったのでした。死の淵にあったチェンバレンは、訪れたヒトラーに救世主の影を見ます。「資本主義的な世の中を改革し社会をユダヤ性から開放していくことができるのは、このヒトラーしかいない」と確信し、ヒトラーに「救世主」としての役割をあたえました。ここから、ドイツ民族の統一と文化の繁栄を目指すヒトラーの戦いは、更なる使命感を帯びていくこととなります。その後もワーグナー家とヒトラーの交流は続き、ヒトラーがミュンヘン一揆後の獄中で執筆した『我が闘争』の紙とペンの準備なども、ワーグナー家がサポートしたものだったそうです。

1933年、ドイツでナチス政権が誕生します。ヒトラーは、演説の際にワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」を使用するなど、ドイツ国民の戦意高揚のためのプロパガンダに音楽を使用し、ワーグナーの反ユダヤ理論も利用されました。

ワーグナー自らの作品上映のために建てられたバイロイト祝祭劇場も、ヒトラーを含むワグネリアンにとっては憧れの場所であり続け、ヒトラーは次第に積極的にバイロイトの祝祭劇に関わっていくようになります。1933年にはすでにバイロイトの祝祭劇は「ヒトラー劇」と言って良いほどの様相を呈していたようです。売れなかったチケットは買い占め、劇場を「招待客」で満たしたといいます。1935年からは劇中の祭りの場面を「旗が立ち並ぶ党大会のように演出すること」まで指示し、それによって見ている観客に舞台上で起こっていることと現実との錯綜が起こっていきました。

党大会自体もさながらワーグナーの楽劇のような演出を常に伴っており、ヒトラーの登場の際の音楽、行進、話し方、全てがワーグナーの舞台の上での出来事のように錯覚させたのでした。ヒトラーは自身の演説にも、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の要素を取り入れています。ワーグナーの「ライトモチーフ」の手法を幾度も演説の中に織り込むことで聴衆をとりこにしたのでした。このような演出によって、民衆の熱狂を引き起こし、「舞台上で奇跡が起こるように、ヒトラーによる奇跡は起こりうる」と期待が高まっていったのでした。

ナチスでは、「ユダヤ人」や「非アーリア人」など「外国」の「堕落した」影響を排除・制限することで、国内に伝統的な「ドイツ」「北欧」の価値観を呼び戻そうとしていました。1933年9月から「帝国文化院」が組織され、ドイツ文化のあらゆる面の監視および統制を開始し、その下の7つの部局のうちの一つに「帝国音楽院」も設けられました。

前衛表現はドイツ精神の士気をくじかせる「退廃芸術」であるとして制限され、シェーンベルク、ベルク、ヴェーベルン、ヒンデミットなどの現代音楽も「ドイツ音楽を否定するものだ」として禁止されました。“腐敗した文化”を民衆に示すための「退廃芸術展」「退廃音楽展」が開かれ、良くないものの例として晒し上げられたのでした。

さらに、メンデルスゾーン、マーラー、シェーンベルクらは「ユダヤ人の音楽」として排除の対象になりました。ジャズやスウィングも「黒人音楽」だからとして禁止されました。「ユダヤ人と黒人が我らのオペラを汚す」というふうに敵視されていたのです。反対に、ワーグナーを筆頭として、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ブルックナーなどの「ドイツ人音楽」は評価され、奨励されていきました。

帝国音楽院は一方で音楽家に対する統制機関であり、一方で音楽家たちの労働条件を改善するスポンサーでもありました。当初ナチスは、帝国音楽院の総裁にリヒャルト・シュトラウスを任命していました。しかし、ユダヤ人台本のオペラを上演したことで辞任させられています。

このような状況下にあり、ユダヤ人を中心として多くの音楽家がドイツからアメリカへと亡命していったのでした。

◆アドルノの「音楽社会学」

これまで、クラシックを対象とした学問(「音楽学」「音楽美学」)がドイツのエリート主義的美学を前提として聖域化し、ポピュラー音楽を無視してきたという点はたびたび指摘してきましたが、そうではない場所でポピュラー音楽を対象にした研究も発達してきました。現在そのような「ポピュラー音楽研究」を学ぶ際に必ず参照されるのが、テオドール・アドルノの「音楽社会学」による「ポピュラー音楽批判」です。ジャズ、ロック、アイドル、ポップスなどあらゆるポピュラー音楽を評論する際に、このアドルノの「ポピュラー音楽批判」は引用されています。

その主張は「ポピュラー音楽は産業社会において規格化されてしまったものである」というものです。なるほど、商業主義嫌いのロックなどの音楽ファンが好みそうな言説ではあります。ポピュラー音楽をそもそも無視してきたクラシックの「音楽学」や「音楽美学」などとは違って、「音楽社会学」はポピュラー音楽に目を向けた画期的なものだったのだろう、という印象まで持ちます。

しかし、この主張が含まれるアドルノの著作全体を読んでみると、アドルノはポピュラー音楽に本当に理解があったのか、甚だ疑問が湧いてきます。アドルノはユダヤ系ドイツ人です。ドイツ人らしく難解な文章で大仰に哲学を語っていますが、噛み砕くと「ポピュラー音楽批判」は、僕には根拠のない偏見まみれの「ポピュラー音楽dis」としか読めません。屁理屈で理論武装した悪質な誹謗中傷だとすら感じます。これは何なのでしょうか。

その謎は、アドルノの経歴を見ればすぐにわかります。アドルノは、無調音楽を開始して12音技法を推し進めた、シェーンベルクらを筆頭とする「新ウィーン楽派」の作曲家、アルバン・ベルクの弟子だったのです。アドルノはシェーンベルクやベルク、ウェーベルンら「新ウィーン楽派」を称賛する一方、新古典主義や後期ロマン主義のスタイルをとり続ける作曲家には攻撃的でした 。つまりアドルノは、なんてことない、ドイツ音楽の進歩史観を根底に持った、典型的なエリート的クラシック音楽論者だったのです。

アドルノはもっぱらポピュラー音楽批判の文脈で取り上げられることが多いですが、アドルノの著作『音楽社会学序説』『不協和音』に収められている論考は、クラシックを主題として言及しているもののほうが実は多いのです。そして、演奏会やラジオなどでロマン派的な前時代のクラシックを享受する大衆なども、すべて徹底的に批判されています。アドルノの論考においては、頻繁に「ロマン派の残りかす」といった表現や「印象派の域を脱しない」という表現の批判が登場することからも、アドルノの音楽的立場が見て取れます。

“古い”クラシック人間であったため、“新しい”ポピュラー音楽が理解できなかった、と捉えてはいけません。何度も書いている通り、この手のクラシック学者は常に「新しい音楽」を探求しているからです。「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → シェーンベルク」というドイツが推し進めた音楽理論の一直線的な進歩を強調しながら、「ロマン派の残滓」も「ジャズ」などのポピュラー音楽も、すべてを批判し、こき下ろした。そう理解すると難解で偏屈な文章もすべて腑に落ちます。

そうなってくると今度は、「規格化」という言葉だけに目を向けて、こんにちに至るまでのポピュラー音楽分析に引用されまくっているということが、疑問でしかありません。アドルノのシェーンベルク的な立場を理解せずに、都合よく受容されているとしか思えません。

「社会学」全体でアドルノの立場を確認してみると、アドルノは「フランクフルト学派」というファシズム批判を中心に栄えたグループにいました。代表的な学者としては他にホルクハイマーが居ます。

ユダヤ人だったアドルノは、1938年にドイツからアメリカへ亡命します。その後、第二次世界大戦中に書き進められたホルクハイマーとアドルノの共著『啓蒙の弁証法』において、

【ファシズムという「新しい野蛮」は、西洋近代を支えてきた「理性」や「啓蒙」という脱呪術化の運動によって、たどり着いてしまったものだ】

と考察しています。この批判理論の矛先をアメリカの資本主義と大衆文化にも向けて、「文化産業」と呼んで批判し、その代表例としてポピュラー音楽が挙げられているのです。

この「ファシズム批判」を前提として、アドルノのポピュラー音楽批判に当てはめて解釈すると、非常にわかりやすいです。

①太古からはじまり、中世を経て、ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派、近代印象派と発展してきた音楽理論・和声などの語法は、今では前時代の古いものであるため、「野蛮」である。

②現代音楽における無調や十二音技法などは、そこから脱したもっとも革新的なものであるため、「啓蒙」である。

③啓蒙の末に登場したポピュラー音楽は、前時代の語法のままであり、構成も単調であるため、「新しい野蛮」である。つまりファシズムのようなものである。軽音楽的なポップスはもちろんのこと、それらよりいくぶんか自由がありそうな「ジャズ」も、いくら自由や芸術性を訴えようとも、現代音楽の「自由」には程遠く、「野蛮」な「軽音楽」と同じである。

こう読むと、アドルノの頑ななポピュラー音楽批判の態度が理解できます。この考え方は、第二次世界大戦後のクラシック音楽界の「無調音楽しか認めない主義」につながるものとして考えても、とても分かりやすいと思います。

ナチスが十二音音楽を弾圧したおかげで、逆に「だからこそ十二音技法は大事に守らなければならない」という倫理的な問題としてとらえられ、十二音技法を使わない人は悪だとみなされてしまいました。第二次世界大戦の反省と教訓はご存じのとおりであり、その文脈で「ヒトラーの嫌った音楽こそが重要だ」となってしまったがために、キーのある調性音楽を書くことはとんでもない悪行だという風潮になってしまったのです。

◆ドイツ芸術音楽をめぐる学問とアメリカ

これまで多くの作曲家や音楽学者が、ドイツの音楽を「普遍的」で「国際的」な芸術として理解していました。ドイツ人にとって音楽は、ドイツの歴史を考える上で他の諸芸術と比べ物にならないほど重要な意味を担ってきました。ドイツの「国民性」「ドイツ的なもの」を最も代表する「国民的芸術」として近代のドイツ人から尊重され、その表象が諸外国にも浸透して受け入れられてきたのです。

シェーンベルクは十二音技法について「今日私は、この先百年にわたってドイツ音楽に優位を約束するであろうものを見つけた。」と言いました。

ベルクも自らの理想を「ドイツ的でそれゆえに―――他のどれよりも―――普遍妥当的な音楽。」と表現しています。

音楽学者のハンス・ヨアヒム・モーザーは「ドイツ的なもの」を「中立的出発点」と呼び、「音楽におけるロシア的なもの、スカンディナビア的なもの、スコットランド的なもの、ハンガリー的なものなどは、そこ(=ドイツ的なもの)から逸脱することではじめて多様性をもつ」と説明していました。

クラシック音楽の教科書では「バッハ・ベートーベン・ブラームス」という「3大B」に親しむことを要求しますが、彼らは全員ドイツ人です。クラシック・コンサートはそのレパートリーを通じて、偉大なドイツの巨匠たちの名を不朽のものとして保護し続けており、音楽史は本質的に「ドイツの自己実現への進歩の過程」として教えられています。

「ドイツ的」と「普遍的」という2つの概念は、矛盾しなかったどころか、親和性・互換性が高いものして積極的に関連付けられていました。「ゲルマン的なもの」は「普遍的人間性」を基板としており、イタリアやフランスなどの前段階的な「ラテン的」諸国民の限界をはるかに超えた高みにまで到達することができる、というのが長年共有されてきた信念でした。

戦中~戦後のアメリカでは、「ナショナリズム」の語そのものが文化的にも政治的にもきわめて否定的なニュアンスをもちます。ドイツからアメリカに亡命した音楽学者アーペルは、「ナショナルな運動はドイツ音楽の優位に対する反動として理解されなければならない」としました。ナショナリズムは「周辺諸国」でおこった運動で、ベートーヴェンやワーグナー、ブラームスのような人たちと競争するために、民族的音階や舞踊を武器に始められた「絶望的な運動」だった、とまでいうのです。またそう考えることで、「ドイツではナショナリスティックな運動は存在しなかった」という説明が可能なってしまいました。

その結果、音楽における「ナショナリズム」の研究は、東欧や北欧などの「周辺国」= 国民楽派、や、アジア・アフリカなどの非ヨーロッパ世界の音楽を対象になされるものだ、という考え方が支配的になり、ドイツの古典音楽を「ナショナリズム」の観点で理解することは、歴史的事実に反するばかりでなく、音楽の普遍性に対する冒涜でもある、と考えられるようになっていきました。

哲学的な領域においてさえ、人間における「普遍性」とはドイツ人だけに備わっている特権的なものであると考えられ、音楽はその理念を最も矛盾なく表現できる、理想的なジャンルでした。ベートーヴェンの「交響曲第9番」が「最もドイツ的」な芸術と考えられながら、同時に矛盾なく「普遍人間的」な芸術と見なされてきたことが、良い一例です。

第一次大戦後、〈音楽は国境を超える〉というロマン主義的音楽美学に由来する思想が、諸国民の協調関係の回復への期待を背負っていました。しかし、その"国際的で普遍的な音楽"が「ドイツの古典音楽」という特定のモデルを持っていたことに注意しなければなりません。しかし、こうした観念は、1930年代のナチスの台頭で多くのユダヤ人音楽家や音楽学者がアメリカに亡命したことにより、実際に「国際的なもの」となってしまいました。

ナチスは、"19世紀のドイツ的な芸術が「国際的なユダヤ人の悪しき宣伝」によって堕落させられた"として、無調音楽~オペレッタ~ジャズをすべて「退廃音楽」として晒し、音楽の古典国としてのドイツの国民的アイデンティティを強固にしました。

これにより国外での生活を余儀なくされた亡命ドイツ人達も、相異なる政治的信条を持ちながら、その違いをはるかに超越した次元で、同じ「音楽の国ドイツ」という表象を共有して自説を展開していたのでした。

ドイツ = オーストリアからの亡命者によって、ドイツの音楽学の精髄がそのまま「移植」された結果、戦後のアメリカの音楽学はドイツの古典音楽を「正典」として神聖視し、その「中立性」や「普遍性」を信じて疑わないという傾向をいっそう強めることになってしまいます。さらに、単にアメリカ国内だけにとどまらず、アメリカの音楽学者によって主導されるグローバルな音楽学の動向全体に関わる問題になっていったのでした。

◉「音楽概念の追求」が進んだ戦後(1945~1960)

◆音楽そのものの概念を問う段階に

比較的クラシックの手法を正当に引き継いでいた映画音楽やミュージカルですら「下等音楽」だとして排除してしまった、正統な「西洋音楽史」は、シェーンベルクがもたらした調性の否定によって「現代音楽」という "音楽史の終着点" に到達したという段階です。

20世紀前半、その終着点を見定めつつ、ブゾーニやストラヴィンスキーらは「新古典主義」という変則技を使って、ロマン派ではない形で調性音楽の可能性を汲みつくそうとし、一時期の繁栄(延命)をもたらすことができました。しかし、ソビエトやナチスの出現によって多くの音楽家(特にユダヤ人)が亡命し、ラヴェルやレスピーギは戦時中に物故。コープランドやヒンデミット、ストラヴィンスキーは急進的な作風に転じ、バルトークも1945年に亡くなりました。主要な引き継ぎ手がいないまま、調性音楽は前衛主義の陰に隠れ、芸術運動としての終焉を迎えることになりました。

「十二音技法」以前の作曲家は既に過去のものと断じられ、まだ健在だった「フランス六人組」も前衛音楽を前に「時代遅れ」と見なされるようになっていました。「新しい音楽」が声高に議論されるようになった中で、「新古典主義」は無調のインパクトに勝てず、消滅していきました。

バッハ、ベートーヴェン、ワーグナー、シェーンベルクに至る「ドイツ音楽の歴史を前へ前へと進めていかなければならない」という進歩主義的歴史観(その「進歩」の基準が実は和声法などの西洋理論的な作曲技法にあることが暗黙の了解であった)が、メロディーやハーモニーを排除・疎外するに至ったのでした。

このような芸術音楽史が学問としてまともに論じられているわけですが、まさか人類の音楽すべてが「無調・前衛」に走ったわけではありません。紹介してきたとおり、既にこの段階でアメリカ大衆音楽はレコードやラジオの発達とともに隆盛を極め、人々にとっての公式文化は「ポピュラー音楽」になっていました。メロディ・リズム・ハーモニーという音楽の三大要素は人類の音楽史から疎外されたわけでは無く、むしろ「大衆音楽」として強化され、新しいメディアによって世界的に伝播したと言っていいわけです。

しかし、それが逆にクラシックの創作界から見ると、

「〈芸術音楽〉は〈大衆音楽〉とは違う」

→ 「〈大衆音楽〉はメロディやハーモニーという“古い”要素に満ちている」

→「(それならば)芸術音楽はメロディやハーモニーを排除して“新しい”音楽を開発しなければならない」

という論理に凝り固まっていったのです。

そもそも西洋の芸術音楽は当初より、少数のエリート階級のための音楽でしたが、それは教会や王侯貴族、そして19世紀はブルジョワ階級や教養市民といった後ろ盾を持っていました。長らくのパトロンだった教会と王侯貴族は、フランス革命を機に音楽史の表舞台からは撤退していきましたが、その後を継いだ19世紀ヨーロッパのブルジョワ社会もまた、二度の大戦を通じて消滅してしまったのです。公衆を失った「芸術音楽」は人々の「公式文化」ではなくなり、完全に覇権を失ったヨーロッパ大陸で「研究」をつづけた音楽家や、アメリカへ亡命し「学問」として引き継いだ「楽壇(学者)」のためのアングラ音楽の一種として、「現代音楽」が展開していきます。

ドイツ哲学において「テーゼとアンチテーゼをぶつけ合わせて上の段階へと発展させていく」というヘーゲルによる弁証法を受け継いだ「唯物史観」とを前提とし、マルクスは「共産主義革命」を推し進めましたが、「旧体制」を破壊して制約のない平等社会を作ろうとしたにもかかわらず、「新たな権威」「新たな呪縛」を生んでしまった。それと同じように、

ヘーゲルと同い年であるベートーヴェン由来のドイツ音楽美学の進歩主義を受け継いでシェーンベルクが推し進めた「調性の破壊」は、伝統の呪縛を壊して新しい自由な音楽を作ろうとしたにもかかわらず

・メロディを歌ってはいけない

・ハーモニーや協和音はいけない

・感覚(聴き心地)ではなく、知性(論理)が優先

・芸術なので大衆に受けてはならない

・人が今までやっていないことを開発しなければならない

という「新たな呪縛」を産み出してしまったといえます。

戦後の“現代音楽”の系譜は「トータル・セリエリズム(総音列主義)」から始まります。これは、十二音技法をさらに追及していった理論で、音程のみならず、音価(音の長さ)、音色、強弱までもを十二音技法のように数学的に均一に「音列化」し、管理するという技法です。

メシアン、ブーレーズ、シュトックハウゼン、ルイジ・ノーノ らが代表的な作曲家です。

このように、「いかに新しい方法で音を管理するか」が表現の主眼に置かれていた状況に対し、「作品」や「楽音」の概念を根底から問う実験を始めたのがジョン・ケージです。シェーンベルクに学んでいたジョン・ケージは、初期の作品では音列処理やリズム処理のあるものが多数を占めていましたが、1940年代に、グランドピアノの弦に異物(ゴム、木片、ボルトなど)を挟んで音色を打楽器的なものに変化させたプリペアド・ピアノを考案します。他に、居間にあるすべての物体を叩く「居間の音楽」や、ピアノの蓋を閉める指示のある譜面など、アイデア最優先の発明作品が増えていきます。

1950年代に入ると、さらにアイデア最優先の発明作品が増えていきます。作曲過程に中国の「易」という占いを用いた「易の音楽」や、コインを投げて音を決めなければならない「チャンス・オペレーション」、「楽譜」が用意されていてもその演奏の過程で何らかの仕掛けによって演奏・聴取のたびに異なる音響効果が得られるように設計された「不確定性の音楽」などを創始しました。これらを総合して「偶然性の音楽」と呼びます。このような実験作品の末に、1952年、ついに有名な問題作「4分33秒」が発表されました。

楽譜には休符が書かれているだけ。現在はネタ曲として大変有名ですが、芸術音楽界としては大真面目な実験音楽として評価されている「現代音楽」作品です。会場内の偶然的なノイズを聴取するという意図をもって作曲されたこの作品は、クラシック音楽のたどってきたドイツ的美学の末にシェーンベルクが提示した「新しさ」に固執して研究を深めていった末路であるといえるでしょう。

そもそも考えてみてください。記譜以外の要素が入る音楽(=即興演奏など)は、ジャズを中心としてポピュラー音楽の世界では既に当たり前なのです。しかしそれらは芸術音楽史の系譜では評価されずにきました。なぜなら、芸術音楽の美学の理屈でいえば、「大衆のための音楽」の即興演奏は「バロック時代にあったような前近代的文化」であり、メロディーやハーモニーが存在する「ロマン派の域を出ない」古い音楽だからなのです。

音楽理論的な発展と「記譜による作品である」というベートーヴェン以来の暗黙のルールのテーブルの上で「哲学的・美学的な問題」を浮かび上がらせるための新しい技法の提案・実験であることが「現代音楽」の条件です。

そのため、ジャズにせよ、ロックにせよ、それまで無かったジャンルや新しい音楽の楽しみ方が次々と誕生して多くの人々に実践されていたとしても、それらはすべてクラシック音楽学的に「新しくない音楽」であり、問題とされないのです。

「ジョン・ケージ以降、取り立てて新しい音楽は産まれていない」というのが芸術音楽界の主流な見解となっていますが、それは「芸術音楽」の進歩・歴史の方向性をドイツ的に定め、過去の手法を取ることを禁止し、調性音楽の新しい発展をすべて黙殺している以上、当然の帰結でしょう。

一方、「現代音楽」は批判されればされるほどその価値が高まります。「芸術音楽」が理解できない大衆の耳は愚かであり、大衆のための音楽の通念を否定することこそが表現となっているからです。

「現代音楽」という名称がついている地点で、芸術音楽の特殊な歴史観に支えられて分類されているこの用語自体が「現代の音楽」の中で特権的であり、エリート的であり、スノビズムであるという批判も高まっています。

ここから現代音楽はさらに、新規性の追求の「大喜利」の様相を呈していきます。

カウエルやアイヴズ、ペンデレツキらはトーン・クラスタという概念を用いて作曲しました。これは、手のひらや肘でピアノの数多くの鍵盤を押さえるなど、ある音名から別の音名までの全ての音を同時に発した状態の和音のことを指します。

クセナキスは、高度な数学の論理や建築学、コンピュータ計算などを使った確率論的手法で作品を作りました。ストカスティック・ミュージック(推計音楽)といわれるようになります。楽譜も五線譜で書かれず、図形で指示するなど、建築家としての側面も見せています。

このように図形楽譜を用いた現代音楽家は、モートン・フェルドマンもいます。図形譜の発案者は彼といわれています。

また、人や動物の声、鉄道や都市などから発せられる騒音、自然界から発せられる音、楽音、電子音、楽曲などをテープ録音し、加工・再構成を経て創作されるミュージック・コンクレート(具体音楽)というものも盛んに研究されました。ピエール・アンリ、ピエール・シェヘールなどが代表作曲家です。

結局のところ、このような前衛音楽は、「公衆による鑑賞」という要素が音楽から排除されたものであり、必須の前提条件として「協和音が無いこと」を下敷きに、「学者による“音楽”という概念の形而上学的・哲学的な研究」という役割を担っていったといえます。

鑑賞のために作曲されるというよりか、とにかく新しいアイデアの提示という側面が強く、こうした研究実践が、「手で多数の鍵盤を押さえてもよい」「テープを切り刻んだり編集したりしてもよい」というふうに、音楽の手法のアイデアの1つとして知られたり、音楽というものの制約を取り除いて表現領域の拡張という効果が産まれたりして、フリー・ジャズやビートルズの一部の作品など、ポピュラー音楽の芸術化・前衛化のアイデアのみなもとになっていったとも言えると思います。

◉「芸術音楽」の行く末(1960~)

◆ミニマルミュージックの誕生

さて、そろそろ前衛主義すら極めつくされてしまっていた「現代音楽」界。

楽譜に「直線を描きそれを辿れ」「火をおこせ」「蝶を放て」と書かれた作品や、演奏者がピアノを一番近い壁まで押し、壁を越えて押していけるなら、押し続け、疲れ果てたら一度休んで放尿することが指示されている作品など、ジョンケージの「4分33秒」以降、ベートーヴェン以来のクラシック音楽の最低限の定義となった「楽譜作品である」というただ一点を保って、ひたすら「新規性」を追求する大喜利合戦が続いていました。

(この兆候は現在まで続き、1993年にはシュトクハウゼンによって「複数台のヘリコプターの中に一人ずつ奏者が乗り込み、ヘリコプターはコンサートホールの周りを旋回し、その音声と映像をコンサートホールに中継する」という『ヘリコプター弦楽四重奏曲』なる作品も登場しています。)

しかし、1960年代には行き詰まりからの極端な反動も巻き起こりました。音の動きを最小限に抑え、パターン化された音型をひたすら反復させるミニマル・ミュージックという音楽が誕生したのです。

テリー・ライリー、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラス らが代表的な作曲家です。

テリー・ライリーの「In C」は、音型が用意され、それを繰り替えす演奏者が各自のタイミングで次の音型へと進めていく演奏方法をとります。

スティーブ・ライヒの「It's Gonna Rain」「Come Out」は、テープ録音された人間の声を反復させた実験作品です。

このような音楽の発生は、このあとのロックやジャズ、ファンクなどのポピュラー音楽のサウンドへも大きな影響与えることになります。さらに、アンビエント音楽や、ミニマル・テクノ、エレクトロニカの源流ともされています。こうして、分裂しすぎてしまった「クラシック」と「ポピュラー」が、この時期にそれぞれの分野での「前衛化」という領域で新たに繋がりを持っていったともいえるでしょう。

◆1970年代以降~

映画音楽界では、『未知との遭遇('77)』『スターウォーズ('77)』『E.T.('82)』などでロマン派的なオーケストラサウンドを復権させたジョン・ウィリアムズらが登場していますが、もちろん正当な「西洋音楽史」には入れてもらえません。

正統な「芸術音楽史」的には、1960年代後半にミニマル・ミュージックが誕生した次の段階の音楽はどうなったのか、1970年代の「現代音楽史」として、まずは2つの概念を紹介します。(これは従来のクラシック音楽史的には「結末」「1番最後のトピック」とまで言えるものです。)

1つ目は「サウンドスケープ」の概念の提唱です。これは、マリー・シェーファーによって提唱された考え方で、「音風景」などと訳されます。風景をあらわす「ランドスケープ」という単語からとって造られた語で、そのまま「音の風景」という意味になります。日常生活や環境の中で「音」が風景としてどのように関わっているのかを考えるための概念として提唱されました。たとえば、「工場地域における電子音の周波数や到達範囲はどのようなものか」、あるいは、「街の構造や道路の広さによって教会の鐘の音の到達範囲や埋もれ方が違う」といった研究です。こういった社会調査・実地研究のようなものが、なぜ作曲家や作品中心に語られてきた西洋音楽史上に配置されているのかというと、このサウンドスケープの概念が成立した当初は、ジョン・ケージらの実験音楽の影響のもと、音環境を「音楽作品」として捉える発想が中心にあったからなのです。つまりこれは、前衛音楽の発想として妥当なものだったのです。マリー・シェーファーは、音響生態学的な観点から、サウンドスケープの再設計を試みる「サウンドスケープ・デザイン」の必要を訴えました。

もう1つは「アンビエント音楽(環境音楽)」です。字面だとサウンドスケープと被るような概念ですが、ほとんど社会研究の分野であったサウンドスケープに比べて、こちらは音楽作品としての性格がまだ保たれているといえます。これは、ブライアン・イーノによって提唱されたジャンルです。サティの「家具の音楽」の考え方から発想されたというこのジャンルは、空間や場所に添えるような形で提供される音楽で、自然環境音のように微妙な音の変化に耳を傾けたり、ただ空間に漂う「音」として楽しむことを目的として作られています。こちらもやはり、ジョン・ケージの影響もあると言えるでしょう。イーノは、「アンビエントシリーズ」という4枚のアルバムシリーズをリリースすることで、その存在を世に問い、アンビエント音楽のスタイルを明確にしました。

クラシックの系譜の「現代音楽」のトピックの1つとして記述されることも多いアンビエント音楽ですが、実はブライアンイーノ自身はアンビエント音楽を提唱するまではイギリスのグラムロックバンド、ロキシー・ミュージックに所属していたロックミュージシャンであり、アンビエント音楽の作品を発表するようになって以降も、80年代~90年代の多数の有名ロックバンドのプロデュースや演奏などで参加するなど、ポピュラー音楽界に影響を与えています。

さらに、アンビエント音楽というジャンル自体も、この後エレクトロミュージックやロックミュージックの分野で発展していくことになります。アンビエント音楽といえば、実験的な「ロック」や「エレクトロニカ」の1ジャンルである、という認識も普通になっているかもしれません。

繰り返しになりますが、ミュージック・コンクレートやミニマル・ミュージックなどの、テープによる録音作品が登場して以降、楽譜による作品という暗黙の定義すら失われ、実験音楽はついにクラシックの系譜から解放され、ポピュラーの分野へ引き継がれることとなったのでした。

(一方、このような実験的ポピュラー分野を取り込みながらもクラシックの系譜の延長として存在している実験音楽は、現在「ポストクラシカル」などといったジャンル名でも呼ばれたりもしています。マックス・リヒターやヨハン・ヨハンソンなどが代表的な音楽家です。)

こうして、クラシック音楽史の物語は終焉したかのように思われましたが、1970年代のこの時期には、違った角度から、クラシック音楽に分類していいものかどうか微妙なラインの作曲家・作品が台頭してくるのです。現在の我々にとっても知名度を保っており、決して無視できない存在であるため、ここに紹介します。

1人は、ソ連(現在のウクライナ地域)の作曲家、カプースチンです。正当なクラシック教育を受けて育ちながらも、ジャズに興味を持ち始め、ジャズ・フュージョン・ポップス風の作品を多数書き残しました。それがジャズになぜ分類されないかというと、曲調的にどんなにジャズ風味の要素があっても、カプースチンの作品は即興演奏の要素は一切なく、伝統的なクラシックの書法による完全な記譜による作品であるため、ジャズの系譜とはいえないからなのです。現在でもクラシック奏者のレパートリーとして取り入れられており、クラシックとして扱うのが妥当であるといえます。

もう1人は、アルゼンチンにおいて、タンゴを大胆に芸術化した、アストル・ピアソラです。20世紀前半の古典的なタンゴの隆盛以降、アメリカンポップスの人気に伴って衰退してしまっていたタンゴですが、従来の社交ダンス的な側面を捨てて、ピアソラはクラシックやジャズの要素を強くしてタンゴを芸術化してみせたのです。このようなタンゴは、古いタンゴと区別してモダン・タンゴというジャンルとされます。代表曲の1つである『リベルタンゴ』は現在ジャズやポップスでも頻繁に演奏されるスタンダード曲的な立ち位置となった一方で、組曲『ブエノスアイレスの四季』など、クラシック楽曲として受容されて演奏・鑑賞されている作品も多く存在しています。

このような、カプースチンやピアソラのような音楽は、音楽史上では非常に立ち位置が難しいですが、こうしてそのまま記述して配置してあげることが大事かと思います。

クラシックから発展した「現代音楽」の結末として、実験音楽がテクノやロックの分野へと引き継がれていった一方で、別のポピュラー分野のエッセンスを従えたクラシック的音楽が発生し、クラシック音楽の境界線は揺らいでいった、といえるでしょう。

こうして、クラシック音楽の新局面、概念が問われ続けています。