記事一覧

ケース32. コーピング〜コトに向き合い続けるセルフマネジメント〜

日々の仕事で一生懸命になるほど、仕事の難易度や人間関係、ワークライフバランスの壁にぶつかりストレスが避けられないものですが、同じような仕事をしていても、ポジティブオーラを纏う人と、ネガティブオーラを纏う人を見かけて、その違いが気になることはないでしょうか?

経営の視点:

・どんな仕事に対してもポジティブに挑める活気ある職場にしたい

・個々人に配慮することが難しく、ネガティブな人には機会を渡しづら

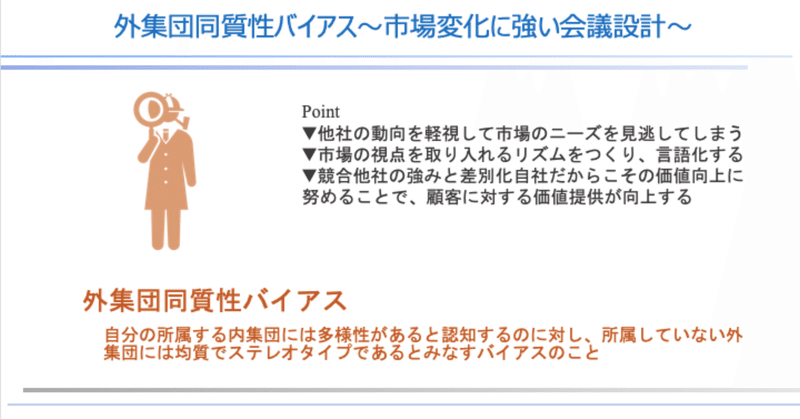

ケース31. 外集団同質性バイアス〜市場変化に強い会議設計〜

▶︎組織が内向きになってしまうのは何故か?

社会に価値を届けることが事業の成長に繋がると理解していれども、いつの間にか市場の変化に自社が追いついていないと感じることはないでしょうか?

経営の視点:

・市場のニーズを適切に捉えて変化できる組織にしたい

・現場の変化を把握することが難しい

現場の視点:

・顧客に喜ばれて誇りに思える仕事をしたい

・目の前のことで頭がいっぱいになってしまう

ドラッ

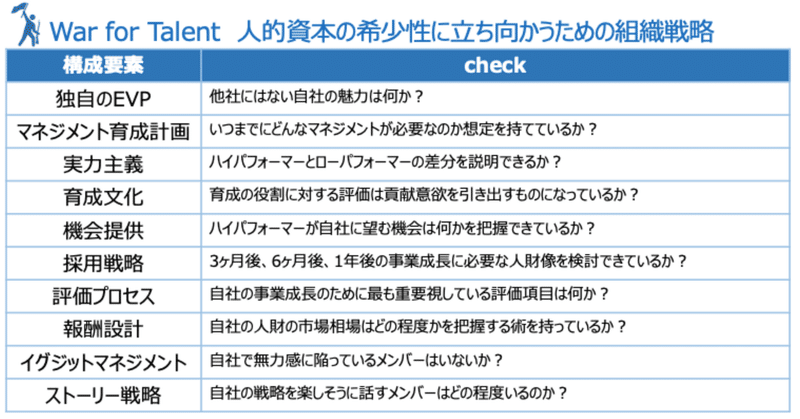

War for Talent 人的資本の希少性に立ち向かうための組織戦略

2000年初頭、マッキンゼーはWar for Talent と題する人財の希少性への適応に警鐘を鳴らした人材獲得・育成競争に関する書籍を発刊されました。

その内容は、20年以上経った今でも、労働生産人口の減少、DX時代の産業構造の変化に伴うスキルの多様化の影響を受ける日本の労働市場においては有効的で、組織戦略を考える上でのバイブルとしておすすめです。

事業運営における業績向上には、絵に描いた餅

ディズニーの組織開発を調べてみて

ディズニーが多くの人を惹きつけるような高いクオリティのサービスを提供できる秘訣は何か?

ふと気になり、福島 文二郎さんの『9割がバイトでも最高のスタッフに育つ ディズニーの教え方』と、『9割がバイトでも最高の感動が生まれるディズニーのホスピタリティ』を拝読して得た気づきを5つの観点で整理します。

人が育つ環境の仕掛けが興味深く、なぜ世の中になぜ研修が存在するのか、組織開発の重要度を考えるきっかけ