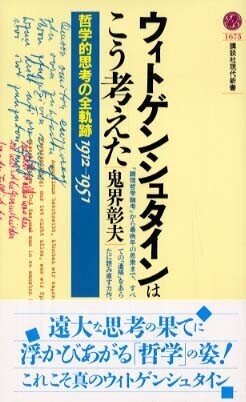

◆読書日記.《鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』》

<2023年5月27日>

<概要>

生をめぐる思考――ウィトゲンシュタインの生の思想が「イエスの教え」と決定的に異なっているのは、

「世界」という思考要素が全体の要になっている点である。そこでは生と世界は同一視され、

生の意味は我々が生きる世界の意味として考えられている。

加えて六月一一日の思考では、この世界の限界やその外部も思考の対象となっている。

より厳密に言えば、それらは思考されえないものとして

特別な「思考」の対象となっている。もちろんここで言われる「世界の外部」とは

世界の空間的な外部ではなく(そのようなものは存在しない)、

「私の言語が私の世界の限界を意味する」という

ウィトゲンシュタインの言語思想に基づいて理解されるべきものである。

すなわち「世界の外」とは、言語によって限界づけられられた世界の限界の彼方、

すなわち我々の思考の彼方、語りうることの彼方、

言いかえるなら「語りえず、思考しえない何物か」に他ならない。それが「神」である。――本書より

<編著者略歴>

鬼界 彰夫(きかい あきお)

1954年京都府に生まれる. 1990年京都大学大学院文学研究科博士課程研究指導認定退学 Ph.D.(ニューヨーク市立大学). 現在:筑波大学大学院人文社会科学研究科教授. 著書:『ウィトゲンシュタインはこう考えた』(講談社現代新書, 2003年), 『生き方と哲学』(講談社, 2011年)ほか. 訳書:『ウィトゲンシュタイン哲学宗教日記』(講談社, 2005年)ほか.

<本書の総評>

鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』読了。

自分の中での今年の学習課題、ウィトゲンシュタインのお勉強の4冊目である。

※一冊目:岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』

※二冊目:中村昇『ウィトゲンシュタイン、最初の一歩』

※三冊目:飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』

本書のスタイルは、以前ご紹介した記事でぼくが提示した「思想家の入門書の形式」の三類型の内だと「書評スタイル」といった所となるだろう。

本書はウィトゲンシュタインの思想について、基本的に『論理哲学論考』と『哲学探究』の内容をメインに解説していく形式となっている。

もっと詳しく言うならば、前期思想としての『論理哲学論考』の意味の解説と、前期から後期へ移行する時期の思想の解説、そして後期思想としての『哲学探究』の意味の解説と、そして晩年の思想としてウィトゲンシュタインの死後出版された『確実性の問題』の解説を行う。

つまり前期‐中期‐後期‐晩年……といったように大きく四つの時期に分けてウィトゲンシュタイン思想がどのように変遷していったのか、という「思想の流れ」を解説していく内容となっている。

そして本書の特徴と言っていいのは、これらウィトゲンシュタインの生涯に渡っての思想の流れを、膨大な遺稿を紐解く事で、その「真意」にまで踏み込んで解説しようというコンセプトであろう。

と言う事で、本書は「入門」としてウィトゲンシュタインをこれから読もうと考えている人に向けては、やや専門性が高いと感じられる。

良く知られている通り、ウィトゲンシュタインは生前、思想書としては『論理哲学論考』しか出版していない。

この『論考』にしても、説明は極力削り取られ、まるで「命題集」といったような特異な書かれ方をしている。

ウィトゲンシュタインは「全てを説明しない」のである。

彼は、生涯をかけて膨大な量の草稿を書いているが、その中で表向きに発表したのはほんの数%にしか過ぎないのである。

前回もご紹介した様に、ウィトゲンシュタインの思想書は、『論理哲学論考』以外はほぼ彼の死後出版されたもので、2005年までに出された13冊の遺稿についても、彼の残した原稿の「二割にも満たない」分量しかなかったと言われているほどだ。

それは、ウィトゲンシュタインがレオナルド・ダ・ヴィンチのように自らの作品の完成度を延々と上げていかねば気が済まない性格だったという事もあろう。

ウィトゲンシュタインは小学校の教師をしていたという事もあり「教える」という事に自覚的な人でもあったようだ。だから、自分で全てを説明せず、示すだけで「自分で考えなさい」というスタンスも持っていたとぼくは考えている。

あるいは、ウィトゲンシュタインの著作は「問い」を示すものとしては優秀なのかもしれないが、彼の執筆姿勢というのは読者に対して「答え」を示す所にはなかったのだろう。

ウィトゲンシュタインは、一から順に全てを説明するタイプの哲学者ではなかったのである。だからこそ彼の「真意」はその著作のみからでは計りにくい。ウィトゲンシュタインの著作の難解さというのは、そういう難解さでもある。

本書のスタンスは、ウィトゲンシュタインの遺稿からその「真意」を読み取ろうというコンセプトで出来ている。

本書はウィトゲンシュタイン思想にまつわる様々な「謎」を鮮やかに解いてくれているので、その点で読んでいて非常に爽快なものがある。

しかし、そのスタンスは、多様な解釈が許され様々な議論が許されるウィトゲンシュタイン思想の面白い所を、逆に殺してしまっているのではないか、とも思わなくもない。

ウィトゲンシュタイン本人としても、読者自身が頭を悩ませて彼の著作に接し、自分なりの読み方を見出す事のほうを望んでいるのではないかとも思うのだ。

少なくとも、ウィトゲンシュタインが我々に対して表向きに示したのは『論理哲学論考』のテクストのみであり、それに加えるとしても、完成形に近い『哲学探究』のテクストくらいなもので、その背後にある膨大な遺稿にまで踏み込んでまで彼の「本当の答え」を探ろうというのは、専門の研究者でもない限りは必要のない行為ではなかろうか。

だからこそ、最初に言っておきたいのは、本書は「入門書」ではないし、ウィトゲンシュタインに特別な興味を持っている人以外は特別読む必要のない、専門性が高めの本だという事である。

ただし、だからといって本書の内容が「良くない」というわけではない。

ぼく個人の率直な感想を言わせてもらえば、本書の内容は非常に参考になったし、思想書としても読んでいて抜群に面白いものであった。

正直に言えば、ぼくは今までウィトゲンシュタインの思想はさほど共感するところは多くなかったのだが、それよりも彼の入門書を読んでいてだんだんと、ウィトゲンシュタイン自身の人間性と、その「生涯をかけた思想ドラマ」としての、ウィトゲンシュタイン本人に対する興味のほうが強くなっている。

本書を読んで、その思いをより一層強くさせられたのである。

失礼な言い方になるが、やはりこのウィトゲンシュタインという人、とんでもなくヘンな人なので、だからこそぼくはどうしようもなく興味を惹かれてしまうのだ。

<『論理哲学論考』について>

本書では前半、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』のいわゆる前期思想を大きく二つのテーマに分けてその流れを解説している。

ひとつは第一部「言語をめぐる思考<1912‐1918>」であり、もうひとつが第二部「生をめぐる思考<1914‐1918>」である。

以前の記事でも、ウィトゲンシュタインにおける『論考』期のメインテーマとして「言語」については語ったが、本書では「生をめぐる思考」というテーマがこの時期のウィトゲンシュタイン思想にとって「言語」と並ぶほど重要なものであるとしている所は印象的である。

「生をめぐる思考」は『論理哲学論考』の中では非常に目立たない命題として、わずかながらにしか触れられていない。

そのため、恐らく『論考』を読んでもこのテーマについて考える人はほとんどいなかったのではないかとさえ思われる。

6.52 たとえ、考えられるかぎりすべての科学の問いが答えられているとしても、私たちの生の問題には、まだまったく触れられていない、と私たちは感じる。

もちろんそのとき問いはまさになにひとつ残っていない。そしてまさにこれが答えなのだ。

6.521 生の問題が解決したことに気づくのは、その問題が消えたことによってである。

(これが理由で、つぎのようなことがあるのではないか。長いあいだ、あれこれ疑ってから生の意味が明らかになった人たちがいるのだが、明らかになっても、生の意味がどこにあったのかは、言うことができなかった)

この2つの命題は「6」番台の命題の最後のほうにある命題で、その4つ後に最後の命題「7.語ることができないことについては、沈黙するしかない」が来ているように、ウィトゲンシュタインは『論考』で、ほぼこの「生の問題」の内容について言及していないのである。

ゆえに、恐らく『論考』だけによってウィトゲンシュタイン思想のイメージを捉えている人にとっては、この「生の意味」という主題の重要性は、ほとんど気付く事はできないだろう。

しかし、この事に関して著者は、次の様にその重要性を強調している。

ウィトゲンシュタインの思考には、言語と並ぶもう一つの主題が存在する。それが「生」である。彼の思考の究極の目的は、この二つのテーマの内在的な結びつきを探ることにあったということができる。この点において彼の言語哲学は、二〇世紀の多くの言語哲学(その多くは彼の影響によって生まれたものだが)と決定的に異なっている。

ウィトゲンシュタインの著作として表に現れている『論理哲学論考』のテクストのみを見ると、この問題は非常に細やかな位置しか占めていないようにしか思われない。

が、彼の膨大な遺稿を読み解くと、上に引用した2つの命題には非常に膨大な量の記述が見られ、彼の思想にとってそれが非常に大きなウエイトを占めていた事が分かる。

こういう所を鑑みても、本書の内容は少々「専門的すぎる」と言えるだろう。何しろ、ウィトゲンシュタインの表向きのテクストからはほとんど見えない「本意」について懇切丁寧に解説してしまうのだから。

ウィトゲンシュタイン言うこの「生の問題」といのは、分かり易く言えば「生に意味はあるのか、あるとすればそれは何か」であった。

つまりは、『論理哲学論考』の「記述論理学」的なイメージとはかなりかけ離れた「人生哲学」的なテーマなのである。

著者によれば、ウィトゲンシュタインのこのテーマの内容は、彼の遺した『草稿』の中の、次の部分に集約されているのだという。

神と生の目的とに関して私は何を知るか。

私は知る、この世界があることを。

私の眼が視野の中にあるように、私が世界の中にいることを。

世界について問題となるものがあり、我々はそれを世界の意味と呼ぶことを。

世界の意味が世界の中になく、その外にあることを。

生が世界であることを。

私の意思が世界を満たしていることを。

私の意思が善か悪かであることを。

それゆえ善悪が世界の意味と何らかの形で関連していることを。

生の意味、すなわち世界の意味を我々は神と呼ぶことができる。

そして父としての神という比喩をこのことと結びつけることができる。

祈りとは生の意味に関する思考である。

世界の出来事を私の意思によって左右するのは不可能であり、私は完全に無力である。

私は出来事への影響を断念することによってのみ世界から独立できるし、それゆえある意味で世界を支配することができる。

ウィトゲンシュタインにおける「生をめぐる思考」の核心は、ここにすべて語り尽くされているようで、著者は「これ以降、草稿に出現する様々な「生の思考」は、ある意味でそれ(※上に引用した文章)に対する注釈・解説・拡張にすぎない(P.141)」とさえ言っている。

ここでもはっきりと読み取れるように、ウィトゲンシュタインにおけるこのテーマは、はっきりと「宗教的」と言ってよいほどの考え方になっているのである。

ウィトゲンシュタインはこの文章で「生の意味(=神)が世界の中になく、その外にある」と言っている。彼はここで「世界の内側」にある理屈と、「神=生の意味」とを完全に分断しているのである。

つまりはこれが「世界の内側」の理屈である「論理」であり「言語」では「神=生の意味」を語りえないとする『論理哲学論考』における「7.語ることができないことについては、沈黙するしかない」の命題のバックボーンとしてある考え方と言っていいだろう。この命題「7」がウィトゲンシュタインにとって『論考』における重要なメッセージだったという事は、以前の記事で説明した通りである。

ウィトゲンシュタインにとっての「生の意味」は「神」とイコールであり、「神」の存在は私が生きる意味として存在しなければならないものであるという事であった。

それにも関わらず、以前の記事でも説明した通り「神」は「語る事ができない」。

上の文章にある通り「神」は「世界の外側」にあるからである。

ちなみに「世界の外側」というのは「空間的な外側」ではない。『論理哲学論考』でも言っている「論理=言語」では触れる事の出来ない、その限界線の外側、という意味である。

論理は世界を満たす。世界の限界は論理の限界でもある。

「論理=言語」では語る事ができないから「神」については考える事は出来ない、というのが『論考』の背後にある思想であった。

だが、われわれ人間は「神」について、現に考える事ができているし、それについて現に語っているではないか、という問題がある。

それに対してウィトゲンシュタインは、上の文中で「祈りとは生の意味(=神)に関する思考である」と言う考え方で、この問題を回避しようとしている。

彼は「神」については「語る」ではなく、神と言語の関係性を「祈る」という考え方で解消しようとしているのである(実際、彼は戦時中、前線でつけていた日記にて頻繁に祈りの言葉「霊をわれと共にあれ」「霊と共に生きよ」「神よわれを助け給え」を繰り返していた)。

人間は、言語では語る事のできない「神」という存在について考えようとする、その事をして人間は「神」について「考えている」のではなく、ただ「祈っている」のだ、と考えたわけだ。

これら一連の思考は、ウィトゲンシュタインにとって「神を語る/神に祈る」とは「生きる意味や世界の意味が"ある"と信じて、そのように生きる事」という事を意味している。

これは完全に彼の宗教的思想そのものなのだ。つまり『論理哲学論考』はそのタイトルや中身のイメージに反して、その裏には非常に強い「宗教的」な思想が隠されていたのだ。

ウィトゲンシュタインの思想というのは、実際は普遍的思想というよりかは、自分に向けた自己治癒的な意味合いがあったのだろう、と言う事は本書を読んでいても節々で感じられる事である。

オーストリア軍に志願して戦艦ゴプラナ号に着任した時期、ウィトゲンシュタインは「本当に生きたいという意欲がない!」と手稿に記しているという。

この時期はウィトゲンシュタインがしばしば陥るスランプ期だったようで、抑うつ状態が続き、生きる意欲が低下していたのだそうだ。

そんな彼の戦時中の手稿を追っていくと、ゴプラナ号から最前線の東部戦線に赴き「絶え間ない生命の危険にさらされる」というような状況になってから、彼の「生をめぐる思想」が活性化していくのである。

たぶん明日、照明灯係に志願し上に登る。その時はじめて私にとっての戦争が始まるのだ。そして生もまた存在しうるのだ。たぶん死に近づくことが私の生に光をもたらすだろう。神よ我を照らしたまえ。(MS103,pp.8v-9v;1916.5.4)

彼はこのようにして徐々に自分の抑うつ症状を、自らの宗教的思想によって克服していくのである。

勿論ぼく自身は「宗教的人間」ではないので、ここら辺のウィトゲンシュタインの「思想」にはあまり共感できないのだが、自分自身の悩みを自らの思想によって克服していく「思想ドラマ」としては、これほど興味深いものはなく、こういった所に「ウィトゲンシュタインという人間自身への興味」を掻き立てられてしまうのである。

<ウィトゲンシュタインとニーチェとの共通性について>

これは完全に余談なのだが、鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』を読んでいて思ったのは、ぼくの中でウィトゲンシュタインとニーチェはどこか不思議とイメージが似ているという事だった。

まずどちらも若くして「天才」ともてはやされたのに、不憫なほど極端な性格をしている点だ。

ニーチェもウィトゲンシュタインも、学生時代は同級生らの事を「通俗的なやつら」と軽蔑し、「くそ」が付くほど真面目に学問一直線な生活を送っている。

そんな性格だからニーチェは友人も少なかったし、ウィトゲンシュタインもしばしば友人をボロクソに批判した。いずれも人づきあいが上手い人ではなかった。

そして、どちらも生涯独身で過ごす事となった人であった。

また、ニーチェもウィトゲンシュタインも、厳格なプロテスタントの父を持ち、その父親は彼らがまだ若いうちに亡くなっているという共通点を持っている事も奇妙な一致だ。

どちらも自分の人生に真剣に悩んでおり、時折り彼らの手稿には「自殺」という言葉が出てくる。

彼らの極端な真面目さは、ぼくなどにはやはり「厳格な父」の内面化が原因なのではないかと思えてしまう。

というのも、彼らの学問への傾倒というのは、半分強迫神経症的なものさえ感じられる事があるからである。

しかし、印象的なのはそういう悩み多き人生を送りながらも、彼らが表向きに発表した思想には、後ろ向きで根暗な言葉は一切なかったという事だろう。

それどころか、彼らの思想は自らを鼓舞する「自己治療」的な思想でもあったと思うのだ。

ウィトゲンシュタインは第一次世界大戦中、砲弾が飛び交う最前線で命の危険を感じながらも、思索のスランプ状態の中で、意欲の低下に悩んでいた。

が、そんな彼を救ったのがトルストイの『要約福音書』からヒントを得た彼の「生の思想」によるものであった。この「生の思想」を展開していく事によって、ウィトゲンシュタインは自ら再び活力を取り戻していく事となるのである。

ウィトゲンシュタイン研究者の本には、しばしば「自己治癒的な思想」という指摘が出てくる点も注目に値する。例えば、本書でもそういったくだりは散見される。

『論考』期の考察からも明らかなように、ウィトゲンシュタインにとって独我論は自己の生の根源につながる衝動という側面を持っていた。『青色本』の独我論に関する記述(例えば、pp.116-117)も、表面的には自分L.W.(※ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインの事)を例として取り上げているにすぎないという体裁をとっているものの、彼自身の衝動の表現でなければそうした記述にはならないだろうと我々に思わせるものがある。この後ウィトゲンシュタインの独我論的衝動は病的といえるまで激化する。それとともにウィトゲンシュタインの哲学的思考は自己の衝動と戦い、自己を救済するための行為という私的な性格をますます強く帯びてゆく。

このウィトゲンシュタインの「哲学的思考」が「自己の衝動と戦い、自己を救済するための行為」だったといった部分は、ニーチェの評伝や解説書を読んでいた時にも同じような状況を感じたものである。

そんなニーチェは晩年、臨終の床にいる時に長年連れ添ってきた妹に「何を悲しんでいるんだい?われわれはこんなに幸せじゃないか!」と漏らしたそうだし、ウィトゲンシュタインも臨終の床で「皆さんに伝えて下さい。私は素晴らしい人生を送った、と」と言ったと伝えられている。

こういった所を見ても、やはり彼らの思想は、ぼくには自己治癒的な意味合いがあったように感じられてならない。

更に、ニーチェはドイツ、ウィトゲンシュタインはウィーン。いずれもドイツ語圏でありドイツ語で哲学的思考を始めたという共通点もあるだろう。

両者ともに芸術を愛し、ニーチェは青年時代ワーグナーに憧れ、また自身も詩を書いた。

ウィトゲンシュタインも芸術の都ウィーンに生まれ、兄弟全員が音楽を嗜み、兄のパウルはピアニストになっているし、ウィトゲンシュタイン自身もクラリネットを嗜んだという。「彼(※ウィトゲンシュタイン)の哲学的思索には音楽が欠かせない(岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』より引用)」とさえ言われる。

そして、両者の思想には同じように、自らの思想をしばしば芸術で例えた。

そして、両方ともある種「人生」を一個の芸術として見るという考え方を持っていた。

このように「生と世界は一つである」というウィトゲンシュタインの生世界論とは、自己の生を永遠の相の下で、すなわち一個の芸術作品のごとくに見ることに他ならない。ところがこうした思考は『論考』では極めて間接的に、不十分にしか表現されていない。

ウィトゲンシュタインは「倫理学と美学は一つである」と言った。つまりは美しい生き方をしたかどうかが倫理的にも重要だと考えたのである。

そしてニーチェの芸術論である。

「ディオニュソス的なるものの魔力のもとでは、人間と人間とのあいだの靭帯がふたたびつなぎ合わされるだけではない。疎ましいものとなっていた、敵対的な、もしくは隷属させられた自然が、その家で息子たる人間との和解の宴を祝う。大地は自ら進んでその賜物を提供し、岩山と砂漠の猛獣たちはおとなしく近寄って来る。……いまや奴隷は自由人となり、窮乏やわがままあるいは<厚かましい流行>が人間と人間とのあいだに設定した厳しくて敵意ある差別が、いまやことごとく崩壊する。……人間は歌いつ、踊りつ、ある高次の共同体の一員であることを表現するのであって、もはや歩くことと語る事を忘却し、踊りながら空中に舞い上がろうとしている。……人間はもはや芸術家ではなく、芸術作品になっている。(ニーチェ『悲劇の誕生』より)」。ここでニーチェは、ディオニュソス的な芸術的ヴィジョンの理想像を提示しているのである。

いずれも、生を「美」によって「然り」と肯定する思想なのである。

「大金持ちになった」でも「頑張って社長になった」でもない、そういった他者に対する表面的、物質的な優位性を「幸福」と捉えるのではなく、他人に自らの人生を見せても何ら恥じ入る事ない生を送る事が出来たという、その美意識によって自分の全ての人生を肯定する。

だからこその「自己治癒」的な思想だったのかもしれない。

<『哲学探究』について>

本書の後半では、ウィトゲンシュタインの後期思想の主著とされる『哲学探究』と、晩年の思想を現している『確実性の問題』を採り上げて、後半の思想の流れを解説している。

ウィトゲンシュタインの後期思想の主著とされる『哲学探究』は、前期思想の主著『論理哲学論考』に親しんだ人からすれば、また別の特異さを持った思想書だと思えるものになっている。

『論考』は「命題集」とも言えるような、記述をできうる限り削ぎ落した形式で、番号付けられた短文の集合体としてある。

それに対して『哲学探究』は、一文一文に番号がつけられているという体裁は同じなのだが、それぞれの文章は『論考』とは違って今度は平明な日常語で書かれているのである。

『哲学探究』では特に前知識が必要な事もなければ、難渋な書き方をしているわけでもない。以前ご紹介した飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』でも「ここには哲学や論理学のテクニカル・タームはいっさい出てこない」と書かれている通りである。

それにもかかわらず「難解」だと言われているのは、この本の中で番号付けられた一連の文章は、素直に番号順に内容が進んでいくわけでもなく、全体の構造が不明確で、読んでいると堂々巡りをしているような捉えどころのなさがあるからだ、等という事はよく言われる。

飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』でも「読み進んで行っても、先に進んでいるというたしかな手応えを与えず、常に同じ場所を行ったり来たりしているだけではないかという不安感を与える(P.229)」と書かれている。

これについては、ウィトゲンシュタインの文章の書き方が関係しているようである。

極めて重要であるにもかかわらず『探究』の一般の読者にほとんど知られていない事実が一つ存在する。それは『探究』のテキストが異なるいくつかの時期に分けて書かれたということである。『探究』は一挙に書かれたのでも、少しずつ書き溜められたのでもなく、不連続ないくつかの時期にまとめて書かれたのである。

本書によれば、ウィトゲンシュタインの『探究』の書き方というのは、自分の考えの軸となる部分(これを本書では「軸テキスト」と言っている)を書き上げた後、その軸テキストの前後に関連してくる内容の考察を追加していってボリュームを増やしていく、というものなのだそうだ。

軸テキストに文章をどんどん追加していく事で、軸テキストで考えられていた思想の文脈の連続性が失われて行き、ウィトゲンシュタインが最初に考えていた着想の一貫性が見えにくくなっていく。

こうして一定のボリュームに出来上がったものを本書では「本テキスト」と言っているのだが、この本テキストが四つの時期に分けて書かれているという。

この四つの本テキストを繋ぎ合わせて最初から順番に番号を振ったのが『哲学探究』というものになっているので、これを普通の思想書だと思って素直に順番に読んで行っても、その全体像が良く見えてこない、とそういう事なのだそうである。

そういった本書の成立事情があるからこそ『探究』を読む際に余計な混乱を避けるためには、内容的な区分を整理しておく必要がある。

著者によれば『探究』には大きく分けると以下三つの内容上の大構造が存在しているという。

パートA(SS1-242):言語について

パートB(SS243-315):私的言語・私的体験について

パートC(SS316-693):心的諸概念について

上にもある通り、やはり『論考』と『探究』に共通したテーマというのは「言語」に関する考察というのが大きいようである。

そして『探究』は開始部を『論考』の批判から始めているのだが、当初のウィトゲンシュタインのテーマであった「言語の背景には論理的な秩序がある」という考え方は『論考』から変わっていないようである。

ウィトゲンシュタインが改めたのは、『論考』にあったある種の「厳密主義」であった。

言語の背景にはある種の「規則」が存在している――というのは変化していないが、その規則は当初ウィトゲンシュタインが考えていたほどの厳密性に囚われているのではない、という考え方に修正されたのである。

その厳密性を否定するためにウィトゲンシュタインは『探究』にて日常言語の分析を行っているのだし、その過程で、有名な「言語ゲーム」という考え方が出てきたわけである。

以前の記事でも書いたかもしれないが「言語ゲーム」という言葉は、ウィトゲンシュタインが自分の言語理論を築き上げるために作った新概念というわけではなく、言語現象という不可解極まりない現象を捉えるためのある種の展望を与えるためにウィトゲンシュタインが使った「比喩」にすぎないという事である。

ウィトゲンシュタイン自身は、自分自身の事を新たな概念を作り出すタイプの思想家ではないと考えていたという。

彼は自分の仕事について「それはいつも誰か他の人に与えられたものである。私はただ明晰化という自分の仕事のために直ちに情熱的に思想の運動に飛びついただけである(ウィトゲンシュタイン『雑想』より)」と述べている。彼は自分の仕事を「私がつくるもの、それは新しい比喩だ(同)」と言っているように、彼は彼自身が影響を受けた様々な思想家の考えを延長し、明晰化し、それについての比喩を与えている、とそう捉えていたのである。

「言語ゲーム」というのは、ウィトゲンシュタインが言語現象を巧く把握するために用いた比喩だったわけである。

『論考』の時期には、それを「像」と例え、それはその後「計算」に例えられた。

計算主義によれば、命題によって何かを意味するとは、命題が表現すべき事態の論理構造を様々な心的記号(それは一種の心像のようなものと考えてよいだろう)を用いて我々の心の中に表現することである。それは心的記号によって行われる、厳密な規則に従った計算(カルキュール)なのである。同様に「理解」は、他者が発した命題の論理形式を心に表現する計算と考えられる。

そして『探究』に至ってその「計算主義」を批判し、代わって出てくるのが「言語ゲーム」という比喩としての言語現象の捉え方なのである。

ただし、この「言語ゲーム」という"日本語の表現"には注意が必要で、そのままの字面のイメージで捉えてしまうと誤解しやすい、非常に紛らわしい表現である。

以前の記事でも説明した通り、「ゲーム」という言葉が意味するものは、現代では主にプレイステーションやニンテンドースイッチのようなテレビゲームであり、その種類は驚くほど多様だ。

シミュレーションもあればロールプレイングもあり、シューティングもパズルもあれば、ノベルゲームのようなものまである。

もちろん「ゲーム」というものはテレビゲーム以外にも、将棋や麻雀のようなボードゲームもあり、人によってはポーカーやパチンコ、競馬や競輪の様なギャンブルなども「ゲーム」のうちに入ってくる事もあるだろう。

要は、現代の日本人の持っている「ゲーム」という言葉のイメージが広がりすぎて、「ゲーム」などという表現ではあまりに曖昧過ぎてしまうのである。

例えばウィトゲンシュタインは大学の講義で「言語ゲーム」について、チェスを例にとって説明をした等と伝えられているようだが、ぼくとしては以前からこの事について、チェスや将棋のような、カッチリとした規則を言語現象の比喩として与えて良いものなのかという点で違和感があったのである。

が、どうも本書によれば「言語ゲーム」という比喩における「ゲーム」という部分のニュアンスは、やはりぼくが考えていたように、日本語で言う所の「ゲーム」のイメージとは若干の乖離があったようである。

「言語ゲーム」はドイツ語で「シュプラッハ・シュピール」というそうだが、この「シュピール」という単語は単純に英語の「ゲーム game」を意味する言葉ではないのだそうだ。

ウィトゲンシュタインが「言語ゲーム」という概念を通して我々の言語の実装を理解しようとするポイントは、この巨大なネットワークをいくつもの典型的な言語使用局面、つまりある種の単純な劇(シュピール)の集まりのごとくにみなそうとすることにある。この単純な劇(典型的言語使用局面)をウィトゲンシュタインはで「言語ゲーム(シュプラッハ・シュピール)」と呼ぶのである。

ウィトゲンシュタインは当初からこうした単純な劇(典型的言語使用局面)を意味するものとして「言語ゲーム」という概念を導入したのではない。「言語ゲーム」のドイツ原語「シュプラッハ・シュピール」の「シュピール」という語は、意味的に英語の「プレイ」と「ゲーム」が合体したような性格を持つ。(略)それは子どもの言葉遊びに比すべき原始的なものであり、「ゲーム」、「遊び」という色彩を強く持っている。(略)

しかしウィトゲンシュタインの考察が進むにつれ、言語ゲーム概念は次第に拡張され、現実の様々な言語使用とその典型的局面を指すようになった。「ゲーム」というより、我々の生活を構成する状況と行為の型としての「劇(シュピール)」という意味を強く帯びるのである。とはいえウィトゲンシュタインが「言語ゲーム」と呼ぶものが「ゲーム」と「劇」に分類できるというわけではない。ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」概念には「シュピール」という語が持つ「ゲーム」、「遊び」、「劇」という三つの意味要素が常に混在するのであり、言語ゲーム概念の拡張・深化とは、それら三者のブレンド比の変化としてとらえなければならない。

こういった言語観であれば、ぼくはそれほどの違和感は覚えない。

「ゲーム」、「遊び」、「劇」という意味要素が混在する「言語シュピール」という比喩は、あえて日本語で表現するならば「言語"ごっこ遊び"」ぐらいのニュアンスで捉えてはどうかとも思うのである。

ここでいう「ごっこ遊び」というのは、例えば「おままごと」のようなものである。

事前に厳密なルールが決められているわけではなく、両者の簡単な合意で開始され、その後は両者の認識している「典型的な日常局面のパターン」に則って、お互いの感覚で多少のバリエーションやアレンジを加えながらやり取りをし、両者ともこのプレイが成立するように実践をしていく……という。

普通一般の日常会話というものも「ごっこ遊び」のような、ある種の「型」と、ある種の「直観関係」で成り立っているのではないか、というのがぼくなりの捉え方なのだ。「ごっこ遊び」であれば「ゲーム」や「遊び」や「劇」というニュアンスが無理なく入れられるのではないかと思うのである。

「日常会話」というものは、事前に二者間で厳密なルールの擦り合わせがあるわけではない。事前にルール説明があるわけでもないし、厳密な規則が守らなければ成立しないというわけでもない。

例えば「あれをやりましょう」という簡単な両者の了解が直観的に、何となくなされ、両者の「典型的なパターン」の認識(共通認識/世間的な常識)によって「日常会話」もプレイされている。

それが例えば「よう、元気?」「まあまあかな」であり、英語で言えば「How are you?」「Not bad」といった「典型的な会話パターン」として成り立っているのではなかろうか。(こういった日常会話で、「よう、元気?」という声かけをされた際の「元気」という部分の内容について正確に何を指して質問しているのか、と言う事を厳密に説明するよう要求してくるような人は「日常会話」ができない、というわけである)

こういった「典型的な会話パターン」は、事前に厳密に決められているルールではなく、日常における実践によって徐々に感覚的に固められていくものだ。

子どもの遊びというものは、そういった厳密なルールに縛られる事なく、より面白いほうに転がっていくし、流行による変化が著しいというのも日常会話と似ている点である。

日常生活に触れていく事によって学んだ「典型的な会話パターン」のあれこれを、それぞれ相手の立場や、その場の状況、前後の文脈などを互いに読み合いながら、お互いに会話が成立するように、それぞれ個別の「典型的言語使用局面」によって実践していく。

だから、文化や言語が全く違う人と「日常会話」をしようとしても、上に述べた「型」や「直観関係」が成り立たないので、難しいというわけである。

言語は何より「実践」がなければ成立しない……というのは、ソシュール的な言語観とも矛盾しない考えだろう。

ウィトゲンシュタインの言語観も「言語は何よりもまず活動として捉えられる」という認識がある。

ある言語を想像するとは、ある生活の形を想像することなのだ。

つまり、言語活動というものは「言語記号によって情報をやりとりする事」といったようなものではなく、「生活の形」であり、生活を実践していく事と不可分に成立しているのが言語というものなのだ……というのが、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」という比喩の中にある感覚なのではないかとも思えるのである。

◆◆◆

ウィトゲンシュタインにとって「言語」というものはその生涯を通して一貫したテーマであったと言えるかもしれないが、上にも示した通り『哲学探究』一冊をとってみても、彼の思想がそれだけではないという事が良く分かる。

「言語ゲーム」という比喩一つとってみても、単純な言語現象には治まりきらない考え方で出来ていると考えてみても分かる通り、そこには様々な主題の複雑な絡まり合いが見られる。

具体的に後期思想のそれぞれの考え方についてはもう本稿ではいちいち解説を行わないが、自分個人としては本書を読んでいて、ウィトゲンシュタインの後期思想の広がりに興味を持ってしまったので、ついつい『哲学探究』(講談社版2020.11.11)を購入してしまった。という事で、ウィトゲンシュタイン後期思想はそちらのレビュー時に詳しく解説していこうと考えている。

この講談社版の新訳版『哲学探究』は、本書『ウィトゲンシュタインはこう考えた』の著者・鬼界彰夫の訳だというのも本書を購入する決め手となった。

新訳版『哲学探究』は、上に述べたように構造の分かりにくい『探究』に著者なりの章立てと見出しをつけ、更に長文解説をつけてより分かり易くしているという。

『探究』は、文章自体は平明な書かれ方をされているというから、これは案外読むのにそう苦労しないのではないか……とも思える。

それならば、この新訳版と本書『ウィトゲンシュタインはこう考えた』をセットで読み解いてみるのもいいかもしれない。

……と思ってしまったのが運の尽き、あえなく今年のぼくの課題書に500ページからなるブ厚い思想書『哲学探究』が追加されてしまったのであった。