『けものフレンズ』 と 『宇宙戦艦ヤマト』 : 『2』 という呪い

本稿では、いわゆる「たつき監督降板騒動」から「『けものフレンズ2』炎上騒動」に至る一連の問題を、「アニメ」を初めて社会現象にした伝説的作品『宇宙戦艦ヤマト』などとの比較も交えて、あれこれ論じてみたいと思う。

(※ なお、本稿は、ポタポタ氏による、下の論考に触発されて書かれたものですので、ぜひこちらも併せてご参照ください)

私は、『けものフレンズ』(※ 特記なき場合は、同アニメシリーズの「第1期」を指すが、わかりやすく『1』と簡記する場合もある)の第1話をたまたま視て、それから何回か視るうちにすっかりハマったという、そんな『1』のファンである。

ゲームを一切やらないから、この番組のことを、事前にはまったく知らなかった。

たまたまテレビをつけたらやっていたので、なんとなく視たというところから始まって、すぐにファンになったのだ。

だから、この『1』放映後の、続編『けものフレンズ2』(※ 以下『2』と表記)の制作に関わる「たつき監督降板騒動」については、リアルタイムで心を痛めたファンの一人である。

この「たつき監督降板騒動」は、『1』のファンの願いもむなしく、結局は(このアニメ『けものフレンズ』や、アニメよりも先にあったゲームの「けものフレンズ」を含めた)「けものフレンズプロジェクト」を統括する、その実体と言ってよい、大スポンサー「KADOKAWA(角川書店)」の意向どおりに、たつき監督の降板に終わる。

そこに至るまでの「ファンの意向を大切にしたい」云々といった「KADOKAWA」サイド(関係者)のもっともらしい言葉も、すべて「時間稼ぎの気休め」という結果になってしまった。

そして、「KADOKAWA」が予定したとおりに、まったくの別スタッフによって、『けものフレンズ2』が制作されたのである。

私は、この『2』を、いっさい視ていない。

なぜかと言えば、たつき監督の作品ではない『けものフレンズ』など、所詮は「パチモン(偽物)」でしかないと思ったし、『1』があれだけの歴史的傑作であったからには、『2』のスタッフが「それなりに頑張った」としても、『1』のファンの私が楽しめるものにならないであろうことは、目に見えていたからである。

これは、のちに紹介する『宇宙戦艦ヤマト2』(1978年)は無論、『エースをねらえ!2』(1988年)や『新・巨人の星』(1977年)でも同じことだった。

日本のテレビアニメにおいて、『2』の成功例というのは、『あしたのジョー2』(1980年)のように、基本的には、傑作である『1』のスタッフが再集結した作品だと、おおよそ相場は決まっている。監督(演出)や作画監督までが変わって、前作同様の傑作になった事例など、存在しないに等しいのだ。安易に「柳の下の二匹目のドジョウ」を狙っても、そうは問屋が下さないのである。

しかしながら、結果的に、歴史的傑作になった「一作目」にしたところで、たいがいの場合、「第1話」の段階では、そこまで「大化け」する作品だとは、誰も想像しなかったことの方が、むしろ多いのではなかったか。

『けものフレンズ』第1期第1話にしても、「なんだか、ずいぶんお気楽そうな作品だな」というくらいの印象だった。

実際、『動物化するポストモダン』などで、オタク文化にも詳しかった、批評家で哲学者の東浩紀も、この「第1話」を視て、後を視るのをやめたというようなことを言っていたが、それもやむを得ないことだと、私はそう理解している。

だが、例えば「文学」に例をとれば、作品というのは、最後まで読んでみないことにはわからない、というようなことは、ままあることなのだ。

私の読書体験からしても、夢野久作『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』と並んで「三大奇書」とまで称される、中井英夫の歴史的傑作ミステリ『虚無への供物』だって、最後まで読まなければ、その「本当の凄さ」はわからない作品だし、明治以降の日本の近代文学の中ですらベストテン級の傑作と言われる、大西巨人の『神聖喜劇』だって、最後まで読まなければ、その真価はわからない。

よく「公募文学賞」の下読み委員をした評論家なんかが口にするのは、「冒頭の1ページも読めば、その作品がどの程度のものかは、だいたいわかる(から、最後まで読んで可否を決める必要はない)」ということで、これは「素人による応募作を、何十作も読まなければならない、下読み選考委員」なればこそ、一定の説得力を持つ話ではあっても、こと「プロの書いた長編」の評価となると、話はまったく別で、両者を安直に同一視して考えるようなら、その人は「文学がわかっていない」と言われても仕方ない。

なぜなら、「文学」と言っても、それはいろいろなパターンがあるし、人間の好みというのも、言うまでもなく多様なので、ちょっと読んだだけでは、その作品の良さがわからないことなど、当たり前にあることだからだ。

それに、作家の中には、書いていくうちに徐々に調子が出てきて、やがては「神がかりになる」というような人もあるし、そういう場合もある。

どんなに、歴史的な傑作を書いた作家でも、同レベルの作品をコンスタントに書くことができないのは、創作というものには、こうした「イレギュラーな要素」が必ず絡んでいるからで、それは作家自身にも「予測不可能な不確定要素」だからである。

そして、何もこれは「文学作品(長編小説)」に限った話ではない。

「テレビアニメ」のような、制作期間が長期にわたる作品。最初から、すべてを見通して、すべてを完全に「計画どおりに作れるとは限らない作品」については、前述の「長編小説」のように、「だんだん良くなって、やがて神がかりになる」なんてことも、実際に起こる。

無論、もともとその作り手に、それだけの「潜在能力」がなければ、どんな状況だろうと傑作は生み出せはしないのだが、しかし「才能があれば、いつでも傑作が生み出せるというわけではない」というのも、「文学」と「アニメ」とを問わない、芸術的創作の「不思議」でもあり、「現実」なのである。

そんなわけで、私が思うのは『1』は、たしかに「歴史的傑作」にはなったし、それは、たつき監督に非凡な才能があったればこそなのだけれども、しかしそれは「最初から、計画どおりに傑作を作った」ということではないはずなのだ。

つまり、『1』は、いろいろな「条件」や「要因」が錯綜する中で、それが、たつき監督の潜在力を最大限に引き出した結果だったのではなかったろうか。

言い換えるならばこれは、『1』の真似をしたところで、同じような「傑作」は決して作れないということであり、だから、ろくな構想もなく安易に「続編」を作らされたのなら、仮に、たつき監督自身が『3』だの『4』だのをやってさえ、『1』と同じレベルの傑作は作れず、自己模倣の域に止まったかもしれない、ということだ。

無論、たつき監督のような「天才」を持たない「別のスタッフ」が、それなりに頑張って作った「模倣品」なんかよりは、よほど優れた作品にはなったとしても、である。

そんなわけで、私は自身が、いわゆる「客観的第三者」であると主張するつもりはない。

ただ、自身の出自を隠して「客観的第三者」を装い、自身の意に沿わないものを誹謗中傷する、などという、姑息な真似をするつもりもないので、このように、自分の立場を最初に紹介した。

したがって、本件に関する私の評価が、どの程度「公正」であったかは、本稿を読んだ後に、読者個々がそれぞれに判断してくれれば、それでいいと思っている。

○ ○ ○

「いわゆる「たつき監督降板騒動」から「『けものフレンズ2』炎上騒動」に至る一連の騒動の問題」の本質は、簡単に言ってしまえば、一一『1』のヒットを受けて、欲に目のくらんだ、大スポンサーである「KADOKAWA」が、同社が得意とする「メディアミックス」路線で、「けものフレンズ」という「コンテンツ」の収益を最大化するために、『1』の「作者」と言っていいだろう、たつき監督を切った、というふうにまとめて良いだろう。

「KADOKAWA」が「テレビアニメ」のスポンサー(出資者)になるのは、「金儲け」が目的であって、決して「優れた作品を作りたい」とか「視聴者を喜ばせたい」からではない、ということだ。

むきつけに言ってしまえば、それ以外の何ものでもないのである。

しかし、一般的に「コンテンツ」で金儲けをしようとすれば、そのコンテンツが「顧客」に歓迎されなければならないというのも、当たり前の話である。

だから、「金づるとしてのコンテンツ」に育てるために、スポンサーも、ひとまずは「よい作品を作ってほしい」と考えるし、そのことによって「顧客を喜ばせたい」とも考える。

そうなって初めて、「顧客」たちに「金を落としてもらえる」からだ。

「コンテンツ」というのは、いったん大ヒットすると、そのイメージが、すべての「関連商品」に波及して、その「作品」の「中身」とは、あまり関係ない「関連商品」にまで、その「オーラ」を与えることになる。

ヒット作品のファンが「関連商品」を、何でも喜んで購入するというのは、その「関連商品」の背後に、「作品の物語と感動」を見ているからであり、それが「関連商品のオーラ」となっているのである。

しかしながら、ごく突き放して言うなれば、「作品そのもの」と「関連商品」は、決して「一体」のものではない。「作品」は、その作品として自己完結したものであって、「関連商品」というのは、その「作品イメージ」を借りてきて、貼り付けたものでしかないのだ。

だから、極端に割り切った人なら「作品は楽しんだけど、グッズはいらない」ということにもなる得るわけだ。

しかしまた、そんな人は滅多にいないし、そんな人ばかりでは「商売にならない」。

スポンサー(出資者)が「作品制作」に出資するのは、それによって得た権利により、そのコンテンツを「商品展開」して、出資した以上の「金儲け」をするためなのだから、「良い作品ができた(作品さえ良ければ、それで良い)」ということには、決してならないのだ。

「良い作品を作りたい(作らなければならない)」というのは、あくまでも、その「作品」を「コンテンツ」として展開し、その「関連商品」を売って「金儲け」をするためだというのは、誰にも否定できない、資本主義経済における、厳然たる事実で、アニメ『けものフレンズ』もまた、そうした原理のうえに制作された「作品」だったと言えるだろう。

そして「KADOKAWA」という営利企業は、そうした「コンテンツの商品展開」を「最大化」するために、「メディアミックス」というものを推し進め、それに成功した会社でなのである。

普通であれば、「アニメ」というコンテンツを作れば、そのDVDを売るのがメインであり、あとは「玩具」だの「キャラクターグッズ」などの版権商品が売り出される程度だったものが、それでは「もったいない」と考えたのが、「KADOKAWA」だった。

「KADOKAWA」は、ある作品が「人気がある」と判断すれば、その「人気」を最大に利用して、より儲けを膨らませる方法を考えた。

言うまでもなく、「KADOKAWA」というのは、「角川書店」から始まって、多角的なコンテンツ産業の会社「KADOKAWA」となり、元の「出版社としての角川書店」を、自社の「出版部門」として呑み込んでしまった、怪物的な営利企業である。

だから、当初は、「角川書店」の刊行していたマンガ雑誌掲載の「人気作品をアニメ化する」というところから始まった。

自社刊行のマンガ(や、ライトノベルなど)をアニメにしてテレビにのせれば、広く新しい顧客層を獲得できるし、そのアニメ版に出資するということは、「原作者」にも劣らぬ、力を持つことにもなる。

原作者に「原作料や版権使用料など」を払えば、儲けの大半は、出資者である「KADOKAWA」に入るからだ。「原作マンガ」と「アニメ化作品」は、完全に別物ではないけれども、完全に同じものではなく、少なくとも「アニメ版」は、原作者だけのものではなくなるのである。

しかし、原作者としても、「アニメ化」されることで、自身の収益が増えこそすれ、それで損をすることはまずないのだから、それに反対する理由はない。

マンガだけで終わっていたら、所詮は、それ止まりのヒット作品であり、傑作マンガに止まっていたものが、「アニメ化」されることによって、桁違いの「コンテンツ」に化ける可能性があるのだから、マンガ原作者と「KADOKAWA」は、いわば「Win-Winの関係」ということになるので、そこには何の問題もない。

また、そうした「多様な商品展開」は「消費者であるファン」の歓迎するところでもあるから、三方が皆歓迎する事態となるのである。

そんなわけで「KADOKAWA」は、「人気マンガをアニメ化する」だけには止まらず、考えうるかぎり多様で広範な、商品展開の可能性を追求した。

それが「メディアミックス」であり、こう呼ばれたのは、何も「人気マンガのアニメ化」だけではなく、「舞台化」だとか「ゲーム化」といった、それまでは「別メディア」と考えられていたものまで、広く「コンテンツ」展開の中に取り込んでいったからである。

○ ○ ○

しかし、こうした「メディアミックス」戦略には、ひとつの限界がある。それは「原作の枠」である。

つまり、「人気マンガ」を「アニメ化」した場合、可能なかぎり「原作に忠実に作られる」ことが期待される。なぜなら、「アニメ」の人気を支えるのは、最初は「原作ファン」だからで、その「原作ファン」の期待を裏切る改変を行ったりすると、「原作ファン」は、かえって強力な「アンチ」と化してしまいかねない存在だからだ。

無論、「原作を改変する」にしても「原作を超えた作品にすれば良い」という考え方もあろう。

だが、それは「原作があっての、二次作品としてもアニメ」であるから、よほど圧倒的に優れた作品にでもしないかぎり「どっちも、それぞれに良い」程度の出来では、「原作ファン」はそのアニメ作品を認めてはくれないものなのである。

だから、昔とは違って、原作つきアニメの場合、「メディア(表現媒体)が違うのだから、表現に違いがあって当然」と言ってもらえるほど、「おおらか」な時代ではなくなってきた。

そもそも、昔は、「アニメ化作品」の「商品展開」と言っても、それはごく限られたものであったし、特に「国内」に限られてもいたから、原作者には、アニメ化で「金儲けができる」という発想はなく、単純に「アニメになるのが嬉しい」という人か、アニメを作りたいマンガ家が、アニメ制作を進めるということであったから、「原作とアニメの違い」が大きな問題になることもなかったのである。

だが、今は違う。

原作マンガの「アニメ化」を含めた商品展開は、当たれば「大儲け」、外せば「ゼロ」という結果になるものなのだから、原作者も自ずと必死になる。

もちろん、さしてヒット作でもないマンガを原作にしてのアニメ化なら、原作者は「アニメにしてもらえるだけで、ありがたい(それが、万一ヒットしてくれれば)」と考えるだけだが、もともとヒットしている「人気マンガ」を原作にした場合は、「原作者」も「アニメはアニメで、好きに作ってください」などと、どーんと大きく構えていることなどできなくなる。なにしろ、もともとのヒット作なのだから、アニメもヒットして当然であり、それでがっぽり稼げるぞなんて考えるから、原作を他人の手に委ねるのである。

したがって、人気マンガのアニメ化というのは、おのずと「原作に忠実」かつ「優秀なスタッフによる制作」が求められることになるのである。

○ ○ ○

しかしながら、いくら「原作マンガ」がヒット作だといっても、ただ、そのまんまのアニメ化では、その価値も「原作の魅力プラスα」の域に止まるだろう。

要は、原作のマンガが好きだというタイプの人しか、アニメのファンにもなってくれず、一般性を持たせて広く商品展開することが難しくなることだってあるのだ。一一では、どうするか?

「作家的個性」に縛られない、「オリジナル作品」としてのヒット作を作れば良いのである。そうすれば、原作者や原作ファンの顔色をうかがいながら「商品展開」する必要などない。要は、自分の作品なのだから、好きにできる、ということになるのだ。

だから、「KADOKAWA」は、単に「人気マンガをアニメ化する」だけではなく、「まずまずの作品をアニメ化して、人気作品に仕立てる(そのせいで、原作者の発言権は低い)」とか「マンガ以外の作品を、アニメ化したり、コミカライズしたりする」、あるいは「オリジナルアニメを作る」といったことを始める。

「マンガ以外の作品を、アニメ化したり、コミカライズしたりする」というのは、例えば、原作が「ゲーム」などの場合で、「ゲーム」というのは、もともと「固定的な一本の筋に沿った作品」ではないため、アニメ化やコミカライズでは「オリジナルストーリー」であっても、原作者やファンの抵抗は比較的小さい。なにしろ、あきらかに表現方法が違うのだから「原作どおり」というわけにはいかないというのが、分かりきっているからだ。

もちろん、最も自由度が高いというか、ほとんど「フリーハンド」で自由に作れるのが、「オリジナル(アニメ)を作る」という道であるのは明らかだ。言うなれば、自分(製作会社である、この場合はKADOKAWA)が原作者の立場に立つのだから、それを、どう「商品展開」しようと、よそからとやかく言われる恐れは、ほとんどないからだ。

しかしまた、「オリジナル作品」をヒットさせるというのが容易なことではない、というのも分かりきった話だ。ヒットさせようと作っても、なかなかヒット作にはならないからこそ、これまでは「ヒット作のアニメ化」といった方向でメディアミックスを進めてもきたのだから。

だが、資本に余裕ができれば、不自由な「原作つき」(作家はうるさくなくても、ファンはうるさい)ではなく、いくつかの「オリジナル作品」を作って、その中でヒットしたものに資本を集中するといった方法も可能になる。

そうしたものの一つが、もともとは「ゲーム」として始まった「けものフレンズプロジェクト」だといって良いだろう。

この「プロジェクト」も、当然、それなりの勝算があって進められたものではあったのだけれども、周知のとおり、実際には、そううまくはいかなかった。

つまり、「ゲーム」は、ヒットしなかったのである。

しかし、「KADOKAWA」のメディアミックス路線とは、複数のメディアでコンテンツを展開することにより、その相乗効果で、コンテンツの人気を盛り上げるといったものだからこそ、ヒット作ではなかった「けものフレンズ」についても、既定路線として、アニメ化されることになった。

この段階ですでに、誰もこの「アニメ化作品」には期待していなかったのだが、最後の、いささか儚い賭けとしてアニメ化がなされ、それが「大化け」してしまったのである。

○ ○ ○

アニメ『けものフレンズ』第1期、つまり『1』が傑作となりえた大きな要因のひとつとして考えられるのは、こうした「ヒットを期待されない状態での制作」ということだったのかもしれない。

つまり、この『1』が作られ頃には、複合コンテンツとしての「けものフレンズ」は、ほとんど「オワコン(終わったコンテンツ)」だと見られていたので、「いちおう既定路線だから、アニメまでは作るけど、これで〈けものフレンズ〉ともサヨナラだね」という雰囲気があったからこそ、この「敗戦処理」を託された、たつき監督は「自由にやれた」のであり、その結果「自身の個性を存分に開花させることができた」のではないか。だから、『1』は、予想もしていなかった、傑作アニメとなり得たのではないだろうか、ということである。

○ ○ ○

しかしである、いったんは、ほとんど「捨てた」も同然のコンテンツである〈けものフレンズ〉も、アニメが大ヒットしたとなると、これを利用しないという選択肢はない。

もともとそのつもり、つまり複合コンテンツとしての〈けものフレンズ〉の「一部」、コンテンツ全体を盛り上げるための「要素」として作られた、アニメ『1』なのだから、ヒットした以上は、「主家」である「けものフレンズプロジェクト」本体のために貢献してもらおうと、そう考えたのは、ごく自然なことだったのだろう。

だが、ここで問題となったのが、アニメ『けものフレンズ』第1期に、ハッキリと刻印された、たつき監督の「作家(的個)性」だ。

もともと「けものフレンズプロジェクト」は、「原作」に縛られない、「商品展開の自由」を確保するために推進された、「オリジナルプロジェクト」である。

だから、そこに想定外の「作家性」が出てきて、それによって、本来「捨てたも同然のコンテンツ」だった〈けものフレンズプロジェクト〉全体が、息を吹き返すことになったというのは、言うなれば、想定外の僥倖に過ぎなかった。

だからこそ、「けものフレンズプロジェクト」の推進主体たる「KADOKAWA」は、当然のこととして、たつき監督を切ろうとした。

すでに、アニメ『けものフレンズ』だけではなく、その大ヒットが「けものフレンズプロジェクト」全体に対し「プラスのオーラ」を投げかけていたのだから、もう、今後は、その「オーラ」を最大限に生かして商品展開すればよく、「オーラの生みの親」自体は、必要なかったのである。

要は、「良い子を産んでくれたね。あとはうちで育てるから、ではサヨウナラ」ということであったのだ。

しかし、「KADOKAWA」が、たつき監督を切ったのは、たつき監督が「マンガ原作者」のような「発言権を持った、うるさい存在」であったからではない。たつき監督には、もともとそこまでの発言権は与えられていなかった。「放置されていた」から、自由だっただけなのだ。

ともあれ、このまま、たつき監督に「けものフレンズ」を任せれば、ますます「けものフレンズ」は「たつきカラー」に染め上げられてゆき、やがては「それ以外は偽物」ということになってしまいかねないというのは、目に見えていた。

つまり、たつき監督の「カラー」であり「タッチ」が、「絶対不可侵なオリジナル(原作)」だというイメージが醸成されてしまい、その結果「自由な商品展開」の障害になると予想されたので、「KADOKAWA」としては、「これでもう十分。君は勤めを果たしたのだから、お役御免だ」ということで切り捨て、あとは、「たつきカラー」一色に染め上げられてしまった感のある、総合コンテンツとしての〈けものフレンズ〉を、「水で薄めて」どのようにでも使えるものに「戻そう」と考えたのである。

○ ○ ○

ところが、ここに立ちはだかったのが、たつき監督の『けものフレンズ』こそが「本物」であると考えた、たつき『けものフレンズ』のファンである。

彼らは、たつき監督の『けものフレンズ』こそが、〈けものフレンズ〉という死に体のコンテンツを生き返らせたのだから、当然、その後のアニメ化も、功労者であり実績のある、たつき監督が担当するのは「当然のことだ」と考えた。

しかし、この「良いアニメ作品を作るためには、たつき監督による続編制作は当然」という考え方は、所詮「良い作品が作られることが大切」という、(「KADOKAWA」からすれば)ナイーブな発想に支えられたものでしかなく、当然のことながら「金儲け」目的で動いている「KADOKAWA」の思惑とは、本質的に別次元のものでしかなかった。

例えば、オリンピックというのは、

『クーベルタンが唱えたオリンピズム=オリンピックの精神とは「スポーツを通して心身を向上させ、文化・国籍などさまざまな違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」。』

(「東京都オリンピック・パラリンピック競技大会公式ホームページ」・「オリンピックの精神」より)

ということで行われている、という「建前」にはなっているものの、そんな「理想」など、とっくの昔に消え失せて、今では「金儲け」のために行われているというのは、よほど無知な人でないかぎりは、周知の事実だろう。

こんな「建前(偽善)」を鵜呑みにして、オリンピックの価値を信じるような人は、くり返し詐欺被害に遭う人同然の、学習無能力者と呼ぶべきである。

で、当然のことながら、海千山千でなりふりかまわず稼ぎ、その実績で「芸術家肌の兄である角川春樹」を追い落とした、弟の「角川歴彦」が、「金儲け」のためなら、賄賂も辞さなかっただろうというのは、常識的な推論だと言えるだろう。

角川歴彦は、まだ「贈賄」については、自身の関与を否定しており、要は「部下が勝手にやったことだ」ということで、全責任を担当幹部である実行行為者の部下にすべてなすりつけて逃げるつもりなのだろうが、検察が「KADOKAWA」のトップである、角川歴彦を逮捕したのは、この贈賄を歴彦が「知らなかったはずがない」と考えたからであるし、そうした証言も取れたからであろう。

しかしながら、それは「証言」や「逮捕者の自供」であって、「物的証拠」ではないだろう。つまり、その「会話の録音」があるというわけではないだろうから、歴彦としては「言った・言っていない」の水掛け論にもちこんで、証拠不十分(限りなく黒に近い灰色)で逃げようと考えているのであろう。

また、法人としての「KADOKAWA」も、「このたびの事態を招いたことにつきましては、これを真摯に受け止め、捜査には全面的に協力させていただきます」などといった「決まり文句」のコメントを発表していたが、要は、ここでも「建前だけの綺麗事(偽善)」ばかりだということである。

そもそも、角川歴彦の主導により会社を大きくした「KADOKAWA」の現役幹部が、基本的には、歴彦のイエスマンであるというのは、わかりきった話でしかないし、そんな彼らならば、自身の身が危うくならないかぎり、歴彦を有罪にするための捜査に、本気で協力するつもりなどないのは、わかりきった話。

検察は、そんな「非協力」を大前提として、いかに動かぬ証拠を掴むか、いかに口を割らせるかと、大変な努力をしているのである。

○ ○ ○

で、そんな「KADOKAWA」が、「贈賄事件での角川歴彦会長逮捕」のずっと以前に進めていた「けものフレンズプロジェクト」に関して、どんな「綺麗事」を口にしたところで、その本音は「金儲け」一色であったのは、言うまでもないことだし、そのためには「少々の汚い手」くらい使ってこそ、使える「KADOKAWAの社員」だったのだ、とも言えるだろう。

「自分の手を汚すのが(嘘をつくのが)怖くて、営業実績に貢献できず、社員としての務めを果たせない者など、KADOKAWAの社員にふさわしくない」というのが、当時の「KADOKAWA」の、あるいは「けものフレンズプロジェクト」の、本当の「支配的空気」だったのではないだろうか。

したがって、そんな彼らからすれば、功労者であるたつき監督を切ることくらいは当然として、その支持者であるファンの存在も、「大局的に見れば、邪魔な存在(小うるさい小姑的存在)」でしかなかったろう。

しかし、ネットを中心として広がった彼らの影響力は、決して甘く見てはならず、処理を誤れば「金儲け」にも差し支えるので、「いやいや、われわれだって、ファンのことを第一に考えている」とか「たつき監督には感謝している」など言い、「しかし、今しばらく時間が欲しい。われわれを信じて任せて欲しい」などという「綺麗事の口から出まかせ」で「時間稼ぎ」をした挙句、最後は「これはもう決定事項なので、どうしようもないから、どうか受け入れてほしい」などと、一切の妥協もなく、彼らの「既定路線」を貫いたのである。

(※ したがって、今でも「けものプロジェクト」をよく言わない『1』のファンに対しては、社員によるネット上での「匿名攻撃」さえ、今もルーチン的に行われている蓋然性は十分にある。これも日々の地道な営業努力というわけだ)

○ ○ ○

だが、こんな「作家性」を蔑ろにするような態度で、良い作品など作れるわけがない。

それに、そもそも彼らは「良い作品」が作りたいのではなく、「売れる商品」が作りたいだけなのだから、たつき監督が『1』に込めたような「深い人間性」や「テーマ」などには、もとより興味がなく、むしろ「大量生産大量消費」を目指している「KADOKAWA」であり「けものフレンズプロジェクト」には、「深い人間性」や「テーマ」など、邪魔なものでこそあれ、決して必要と思えるようなものではなかったのである。

そして、このような「路線」において、まったくの別スタッフによる『けものフレンズ2』(木村隆一監督)が、「それ相応に」作られたのは、当然のことであった。

私は、この作品を視ていないのだが、なぜ視ていないのかというと「どうせ凡作に決まっている」と思ったからである。

私は、子供の頃から、アニメが好きだったし、『宇宙戦艦ヤマト』によって、自覚的な「アニメファン」になった人間ではあるけれども、高校生になってから「活字(読書)」に目覚め、これに集中すると決めたので、アニメであれ実写ドラマであれ、「連続ものは視ない」と決めた。

だから、アニメも「劇場版長編」なら、そこそこ継続的に視ていたけれど、10年余りの間は、テレビアニメをまったく視なかったし、今でもテレビシリーズは、完結してその評価が定まってから、「傑作だけを見る」というスタンスである。

だから、ほぼ間違いなく「凡作」であろうと予測された『けものフレンズ2』を視ようとは思わなかったのだ。そんなこと「時間の無駄」だと考えたのである。

無論、『1』のファンが、たつき監督降板決定の後、アニメ「けものフレンズ」がどうなることかと『2』を視て、案の定『1』を冒涜するような「酷い作品」であったことを知り、腹を立てて、『2』の不出来を言い立てたというのも、気持ちとしては、わからないではない。

しかしながら、これも突き放して言うなら、「そんなことをやっている暇があったら、他にもっと鑑賞すべき作品があるだろう」ということにしかならない。

もちろん「駄作を駄作」と評価する「批評」は、必要なことである。

しかし、「傑作」と比較して、「駄作」を「駄作の中の駄作」だと、ことさら貶すことに、積極的な意味は見出しがたい。それは所詮「死に馬に鞭打つ」も同然の愚行なのである。

だから、批評は批評として、冷静かつ冷徹にやらなければならないのだ。

とは言え、私が『けものフレンズ2』を、このように、かなりあっさりとスルーできたのは、やはり、それ相応に「苦い体験」を、それまでにしていたからである。

それが、『宇宙戦艦ヤマト』という作品をめぐる、あれこれだ。

○ ○ ○

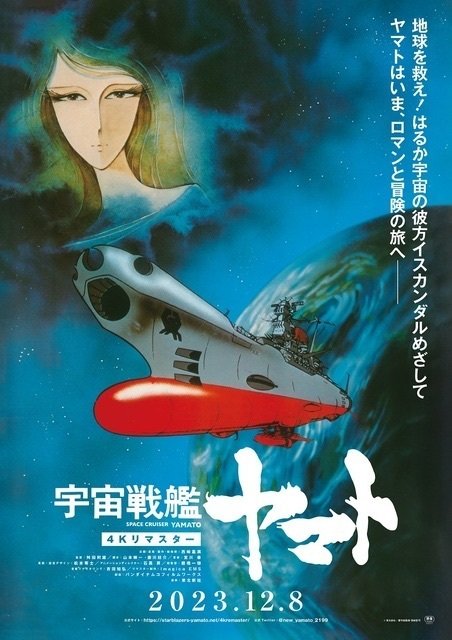

『宇宙戦艦ヤマト』という作品は、オリジナルの「テレビアニメ」として「第1シリーズ」(1974〜75年)が制作放映された作品であり、今のように、「第2期」をあらかじめ想定して作られたものではないから、「第1期」という表現は適切ではなく、あくまでも「第1シリーズ」と呼ぶべきだろう。

で、この『宇宙戦艦ヤマト』は、作品の質こそ高かったものの、最初のテレビ放映では、裏番組に、かの名作『アルプスの少女ハイジ』(高畑勲監督)などがあったことなどもあり、視聴率では終始苦戦を強いられてしまった。

しかし、この作品には、少数ながら、前例のないほど熱心なファンがつき、その事実に自信を深めたプロデューサーの西崎義展は、こうしたファンの力を最大限に利用し、大掛かりな「口コミ」戦を展開した(口コミは、ネット以前の非正規メディアとも呼べよう)。

その結果、テレビシリーズ放映の2年後に公開した、テレビの総集編である同名劇場用長編作品(1977年)を空前の大ヒットに導き、その余勢をかって、さらにその翌年には、新作の劇場用長編『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(1978年)を公開して、これも大ヒットさせ、西崎は「名プロデューサー」の名前を欲しいままにしたのである。

しかし、この『さらば』において、「巨大な敵に対する自己犠牲的な特攻」によって、完全に幕を閉じたはずの『宇宙戦艦ヤマト』は、同じ西崎義展の手によって『さらば宇宙戦艦ヤマト』の公開直後に、テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマト2』(1978〜79年)として復活させられることになる。

『さらば宇宙戦艦ヤマト』のラストで、制作者側のメッセージとして、次のようなテロップを掲げたにもかかわらずだ。

『ヤマトを愛してくださった

みなさん・・・・さようなら

もう 二度と 姿を

現すことはありません

でも きっと 永遠に

生きているでしょう

あなたの 胸に

心に

魂の中に 』

これを劇場で見た「ヤマトファン」は、当然のことながら、この言葉を信じて、感動の涙を流したのだが、まさか、その舌の根も乾かないうちに、テレビ新シリーズ『2』の放送が始まるとは、誰も想像だにしなかった。

このことで、「大人は、金儲けのためになら、平然と前言撤回するし嘘もつく」という教訓を学んだ者は決して少なくはなく、私もまた、その一人だったのである。

とは言え、まだまだナイーブな高校生だった私は、それでも『宇宙戦艦ヤマト2』には期待した。

『さらば』での約束を破られたことについては、むろん腹を立ててはいたけれど、それでもまた『宇宙戦艦ヤマト』が見られるのならと、許せる気になっていたのである(このあたりは、それでも『けものフレンズ2』に期待したファンと、おおよそ同じことだろう)。

しかし、『2』は、完全に「第1シリーズ」や『さらば』が持っていた「熱」を失っていた。ほとんど同じスタッフによって作られていながら、スタッフ自身が、すっかり冷めてしまっていたのだ。

この『2』は、『さらば』を、テレビシリーズ用に引き伸ばした作品であり、したがって、ストーリーに新味がなく、また緊張感に欠ける作品であった。

しかも、ラストは『さらば』とは違って、メインキャラクターは全員生き残るハッピーエンドであったからこそ、『さらば』のラストに涙を流したナイーブなファンたちは、決定的に「コケにされた」と感じたのである。

それでも、その後、テレビスぺシャル版『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』が放映されれば、これを視て「まあまあかな」といささか醒めた感想を持ち、テレビ第3シリーズである『宇宙戦艦ヤマトⅢ』が放送されれば、これも視たのだけれど、さすがにこれは、最終回まで視ることはなかった。「どんなに期待しても、もう私たちのヤマトは還ってこない」ということを、その出来において、決定的に思い知らされたのである。

この後も、ヤマトは時々思い出したように劇場版が作られたものの、もう私は「またか」という気しかしなかったし、当然、見向きもせず、その「死に損ないの醜態」を、心から見下していたのだった。もう、いくら新作が作られても「ヤマトを観ることはないだろう」と考えていたのである。

しかし、西崎義展と松本零士の「著作権裁判」などで、恥の上塗りを重ねた後、法的には「原作者」と確定した西崎義展が死ぬと、ヤマトのリメイク版の制作が始まった。

私と同世代で、若い頃に『宇宙戦艦ヤマト』の洗礼を浴び、裏切られた経験を共有する、今はプロとなった「ヤマトマニア」たちが、ヤマトをリメイクすることになったのだ。

つまり、私と同様の「苦い体験」を共有する人たちによる、満を持してのリメイクだったので、私はこれに期待したし、テレビ「第一シリーズ」のリメイク版と『さらば』のリメイク版までは観た。

『さらば宇宙戦艦ヤマト』のリメイク版である『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』(2017〜18年)は、ラストの特攻を、『宇宙戦艦ヤマト2』のように、単純に否定するのではなく、特攻はしたけれど、新たな「SF的アイデア」で、主人公たちを救うという選択をした。

そして私は、この「選択」までは、肯定的に受け止めた。

というのも、『さらば宇宙戦艦ヤマト』の「特攻ラスト」は、公開当時から、その是非で議論があったからで、「特攻ラスト」が「泣かせる」ものではあっても、必ずしも「ベスト」だとは思っていなかったからだ。

しかし、これで終わっておれば良かったこの「リメイク版」も、またもや、だらだらと続編をリメイクし続けることになる。

たしかに、今の技術水準で作られているから、昔の「だらだら続編」に比べれば、観るべきところのある作品にはなっている。

端的に言えば「作画が綺麗になっている」「可愛い女性キャラがたくさん出てくる」「メカは3Dモデリングを採用しているため、細部まで作り込まれていて格段にカッコよくなり、戦闘シーンも壮大かつカッコいい」といった点だ。

だが、こんなものは所詮「技術水準」の問題であって、「作家性」の問題ではない。

よく出来てはいるが、決して「傑作」ではないのである。

たしかに、デザインに優れた、ヤマトシリーズらしいメカが、よく描かれよく活躍するだけで満足する「ヤマトファン」というのも少なからずいるだろう。それもたしかに「ヤマトファン」の内ではあるのだけれど、そんな「メカフェチ」や「美少女キャラで喜んでいるようなファン」は、テレビ第1シリーズに熱狂したファンとは、決して同じ「ファン」とは言えない。

「第1シリーズ」は、そういう単なる「オタク好み」の作品ではなく、次のような「人間的なエピソード」の部分で、たしかにそれまでのアニメを超えた魅力を持っていたのである。

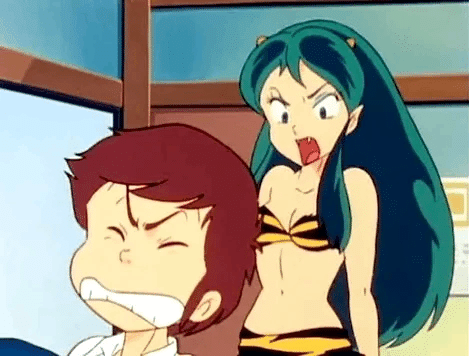

『第19話では敵将ドメルの厭戦化工作で設置されたリレー通信衛星によって一時的にヤマトと地球の交信が回復した際、(※ 相原義一は)通信長の職権を濫用して家族とひそかに交信し、極度のホームシックからノイローゼにかかってしまう。通信中に父の臨終に遭遇して激しく動揺する現場を古代に目撃されて我を失い、捨てゼリフを残して宇宙服姿で艦外へ離脱するが、遊泳中にリレー通信衛星を発見して瞬時に敵の意図を看破し、救出に来た古代のコスモゼロで同衛星を破壊することを経て、ヤマトの乗組員へ向けられた心理作戦の元凶を自らの手で絶つ。』

(Wikipedia「相原義一」)

『(※ ヤマトに搭乗した分析ロボットのアナライザーは、女性乗組員である、森)雪に一方的に想いを寄せセクハラ行為をたびたび働き、将来結婚するとまで言っていたが、第16話のビーメラ星での騒動の際に、古代と抱き合う雪の姿や、ビーメラ星人に叩かれても傷つかず化け物と呼ばれたことで、自身が人間ではなくロボットであることを改めて自覚する。しかしその後、雪に対してロボットにも人間的な博愛と自己犠牲の心があることを示している。』

(Wikipedia「アナライザー(宇宙戦艦ヤマト)」)

もちろん、第1シリーズ以降の作品でも「リメイク版」でも、こうした「人間的エピソード」を踏襲したエピソードは描かれてはいる。

単に「メカと戦闘シーンと美少女」だけの作品に成り下がったわけではないということなのだけれど、しかし、新たに描かれた「人間的なエピソード」とは、所詮、上のような「原型があっての変奏」でしかなく、内容に違いはあっても、決して「新しい」ものではなかった。

あくまでも、「テレビ第1シリーズ」が描いたものの「洗練」ではあっても、本当の意味での「継承」ではなかったのだ。

このようにして、『宇宙戦艦ヤマト』は、「人間の金欲(と所有欲)」に翻弄され続け、何度もその墓を暴かれては、安らかな眠りを許されず、「美しいゾンビ」という運命を生き続けなければならない「呪われた作品」となってしまったのである。

○ ○ ○

だから、アニメ『けものフレンズ』について、『2』以降に対する「怒り」を露わにする、『1』のファンの気持ちも、決して理解できないわけではない。

「角川歴彦」は、私が憎んだ「西崎義展」の生まれ変わりもみたいなものだし、「KADOKAWA」は現代の「オフィスアカデミー」もみたいなものだと、そう皮肉っても良い。

けれども、たつき監督の『けものフレンズ』こそが「本物」だと思うのであれば、『2』以下の「偽物」になど、いつまでも拘泥執着するのは、愚かなことでしかない。

「恨みによる報復」は、結局のところ「報復の連鎖」を生み出すだけであって、誰のためにもならないのである。

もちろん、根も葉もない「誹謗中傷」まで放置しておけ、とは言わない。

「嘘は嘘」「間違いは間違い」だと正されるべきだというのは、「恨みつらみ」とは別次元のもので、「駄作は駄作(傑作は傑作)」という客観的評価と同様、正しく行われる必要がある。

だから、たつき監督による『けものフレンズ』第1期が、歴史的傑作だと思う者は、まずこの作品(『1』)の素晴らしさを、できるだけ多くの人に伝わるかたちで、語るべきであろう(これが、意外に難しいものであろうとだ)。

また、その過程において、必要に応じて「間違い(間違った評価)は間違い」だと正し、「嘘は嘘」だと批判すれば良いのである。

つまり、肝心なのは、『1』が真に傑作なのであれば、「実物を見て貰えば、『2』以下なんかとは比べ物にならない作品であることがわかるはずだと」、それを説得的に語り、『1』の理解者を増やすことこそが、おのずと『2』以下の「模倣品」の評価を確定することにもなるのだ。

また、本気で『2』が素晴らしいと思っている人がいるのなら、子供のように「素晴らしい」「好き」を連呼するだけではなく、その「素晴らしさ」が第三者にも伝わるよう、積極的に『2』論を語るべきだろう。

『1』のファンが『2』をクソミソに貶したから、「恨み骨髄」で、『1』や『1』のファンを誹謗中傷「し返す」というのではなく、優れた作品の正しい理解者として、その正しさをこそを立証すれば、それで良いだけなのだ。

だが、それがまったくできないでいて、ただ『1』や『1』のファンを誹謗する人というのは、いろいろと理由はあれども、結局のところは、『2』が『1』に劣る作品であることを、本音では認めており、しかし、それを公には認めたくないから、『2』の良さを語るのではなく、『1』や、そのファンを貶すことばかりに没頭している、ということになるのではないだろうか。

私自身、前記のとおり『2』には興味がないので、『2』を褒める人の『2』論というのを、あまり見かけたことがないのだが、そもそもそれは、存在するのであろうか?

もしかすると、『2』を支持して『1』を批判する人の多くは、『2』の擁護ではなく、単に『1』と『2』の区別がつかないまま『2』を評価していたところ、『2』をクソミソに否定されたことが、自分の「鑑賞眼」まで否定されたも同然と感じて、その「被害者意識」によって、是が非でも、傑作と言われる『1』を、『2』と同等にまで引きずり下したいという欲望だけで、動いているのではないだろうか?

こういう「ルサンチマン(恨みつらみ)」だけで動いている人の特徴というのは、基本的に「敵の悪口」しか言わず、「積極的で肯定的な議論ができない」というところにある、と言っても良いだろう。

精神を病んだ人の特徴とは、その「心の可動領域」の「狭さ」だとも言えるのだが、これは、対象が『1』であれ『2』であれ、とにかく「敵視しているものの悪口しか言わない人」にも見られる傾向で、「被害者意識」に捉われているがために「心の可動領域」が狭くなり、かつ精神が「負の方向性に偏った状態」にあるといって良い。

そうした人の言説というのは、端的にいって「硬直」しており、「明朗さ」や「奔放さ」や「柔らかさ」に欠けていることが多く、それはその人の「文体」にも表れ、その文章を読めば、おのずと伝わってくるものだ。

例えば、そうしたタイプとして典型的なのが、「ネット右翼(ネトウヨ)」と呼ばれる人たちだろう。

彼らの言説というは、基本的に「ヘイト」と言われるとおりで、「あいつらが悪い」「こいつらがいるからだ」といった、「他責性」に染め上げられており、例えば「日本人として、こう生きなければならない」というような、積極的な意見は、まったく見られない。

彼らの場合「日本は素晴らしい(に決まっている)」し、「日本人は素晴らしい(に決まっている)」のであり、その日本に何か問題があるとすれば、それは「日本人以外の外国人が悪い」ということになり、「日本人は素晴らしいに決まっているのだから、それに注文をつけるやつは、日本人ではない」といった、狂った理屈になってしまう。

当たり前の話なのだが、他国と比較すれば、「日本」という国にも、長所もあれば短所もある。他国人と比べて、日本人には、特有の長所や短所がある、だろう。これは、どこの国、どこの国の人でも同じことなのだ。

だが、実のところ、こうした「大雑把な比較」は、ほとんど意味がない。

なぜなら、その構成要素があまりにも膨大であるため、どこをどう見るかによって、評価は如何様にも変わるからだ。

だから、比較するのであれば、大雑把に丸ごと「どっちが上か」などという議論をするのではなく、個々具体的な検討がなされなければならない。そして、この程度のことにも気づかないというのは、まさにその点において、その当人が「馬鹿」である証拠にしかならないのだ。

同様に、アニメ『けものフレンズ』についても、大雑把に、『1』のファンが正しいのか、『2』のファンが正しいのか、などという議論は、馬鹿のすることでしかない。

当然のことながら、どちらのファンにも「馬鹿」が大勢いるのは、分かりきった話なのだから、その相手の「馬鹿の部分」を指して「あいつらは馬鹿だ」と言い合うような議論は、決して賢い人のすることではないのである。

私がよく引用する言葉に、SF作家シオドア・スタージョンの、

『SFの9割はクズである。だが、あらゆるものの9割もクズである』

という言葉がある。

SF作家であるスタージョンが『SFの9割はクズである』というのは、もちろん「謙遜」表現だ。つまり、

「SF小説が、傑作ばかりだなんて言わないよ。むしろ、真に傑作と呼ばれるのは、せいぜい1割くらいで、あとは凡作だと言ってもいいだろう。つまり、傑作を読みたいと思って読んでいる読者にとっては、9割がクズだと言っても、決して間違いではない。

けれども、それはあらゆることに言えることだ。例えば、動物好きに悪い人はいないなんていうけれど、動物好きに中に、真に尊敬に値する人が、一体どれだけいると思う? そんな人は、せいぜい10人に1人で、あとは、ただの人、でしかないだろう。

また、警察官は法の番人なのだから、普通の人より人格高潔でなければならないはずなんだが、実際に個人としてみれば、人格者なんて、滅多にいるわけもなく、彼らだって、その9割は凡人なんだよ。

したがって、何事によらず、だいたい9割は、ありふれて凡庸なものであり、その意味ではクズと呼んでいいものなんだ。それ意味で、SF小説と同じなんだ。

そもそも、優れたものが、3割も4割もあったら、人はそれを、特別に優れたものだとは思わないんだから、真に優れたものとは、せいぜい1割程度にとどまるような稀少性のあるものであり、その結果、それ以外の大半が凡庸なものになるというのは、当然の理屈なんだ」

ということなのである。

だから、『1』の支持者であれ、『2』の支持者であれ、「9割がクズ(凡庸)」なのであれば、その「クズ同士が貶し合いをしている」というのは、いかにも「クズ」にお似合いな姿なのではないだろうか。

だが、もしも「あなた」が、「私はクズではない」と思うのであれば、人を誹謗中傷するのではなく、自分自身の「優秀さ」や「高潔さ」を、自ら立証し、そのことで、自分の愛する『1』なり『2』なりの素晴らしさを立証してみてはいかがだろうか?

「こんなふうに見る目のある私が、ここまで高く評価する作品なのだから」、『1』の方が、あるいは『2』の方が、優れいているに決まっていると、そう有無を言わさぬ論証を試みてはいかがか?

もう、「そっちが先に手を出したんだ!」「いや、そっちの方が先だ!」なんていう、「こどもの喧嘩」レベルの応酬は、やめにしたほうがいいのではないか。

しかし、この程度の話も、「クズ頭」には理解不能なのだろうか?

「ネトウヨ」について、その興味深い特徴を挙げると、彼らは「本を読まない」というのがある。要は、ネットべったり、なのだ。

私の経験としても、お相手したネトウヨに「あなたは、ご自分がネット右翼ではない、保守だ、というけれども、では、どんな保守思想の本を読んでいるのか?」と尋ねたところ、「ケント・ギルバードを読んでいる」と答えたので、驚いたことがある。

たしかに、ケント・ギルバートは、ネトウヨ御用達のタレント作家ではあるのだけれど、それにしても「愛国者」を語る者が、日本人の保守論客を差しおいて、外人さんに「愛国心」を教えてもらうというのは、どういうものなのだろうか。

しかし、ケント・ギルバート程度のスカスカ本であっても、「活字の本」を読んでいるだけ、その人は、まだマシだったのかもしれない。

というのも、「保守の若手論客」として一躍スターになりながら、「保守論壇の知的レベルの低さ」に愛想を尽かしてリベラルに転じたという、異色の評論家・古谷経衡は、その著書『シニア右翼 日本の中高年はなぜ右傾化するのか』(中公新書ラクレ)の中で、日本の保守論壇関係者やそのファンが、いかに本を読まないかという事実を、呆れながら報告している。

では、保守論壇の論客と言われる人はどうやって自著を書いているのかというと、自分の思い込みを、検証もなしに繰り返しているだけだとか、本当は保守でもなんでもないライターに、保守系の読者が喜びそうなことを書かせて、それを自著として売っているとか、そんなレベルなのである。

また、そんな保守派論客の読者というのは、実のところ「読者」なのではなく、好きな先生の本を「お布施」として買っているだけで、読むわけではない、という。

そうした「お客さん」たちもまた、その実態は、もっぱら「ネット専門」であり、保守派論客と言われる先生方の言説も、実はネット経由で摂取するのみなのだ。

だから、よく言われるとおり、「サイバー・カスケード」とか「エコー・チャンバー」といったことで、彼らの情報は「極端に狭く偏ったもの」なのである。

しかしまあ、「ネット右翼」と呼ばれるほどなのだから、彼らが情報源が、ネットの偏っており、まともに「本を読んでいない」というのは、わかりやすいところかもしれない。

だが、私は驚いたのは、ミキ・デザキ監督によるインタビュー映画『歴史戦』の中で、インタビューに応じていた「保守系有名人」(藤岡信勝、杉田水脈、ケント・ギルバート、藤木俊一、テキサス親父、加瀬英明など)のなかで、「大御所」級の存在である、外交評論家の加瀬英明が、はっきりと、歴史は論じれども「本(歴史研究書)は読まない」と公言していたシーンで、私は信じられない思いで、呆気に取られてしまった。どうして、そんなことを平気で言えるのか?(たぶん、自分の支持者や読者もそうであることを知っていたから、気にせずに話せたのであろうが…)

ことほど左様に、「ちょっと偏った、頭のおかしい人」というのは、まず間違いなく「本を読まない」。

精神を病んだ人が、まず間違いなく本を読めなくなるのと同様、本を読むためには「心に余裕がなければならない」のだが、「凝り固まった人」というのは「自分とは違うもの(他者)」に接する余裕がないのだ。

だから、ネット上で、自分と同じような意見ばかりを探して、そんなものばかりで満足し、安心して、それに「凝り固まっていく」のである。

だから、その人が「どれくらいまともか」ということを知りたかったら、

(1)話題の広さと思考の柔軟性(物事の多面的な検討能力)の有無

(2)本を読んでいることが窺えるか否か(情報源がネットに偏してないか)

を、チェックしてみると良い。

もちろん、本を読んでいるから賢いということなどないのだけれど、本を読むというのは「凝り固まらないための、最低限の作業」なのである。

だから「この人の書いていることは、ネット情報ばっかりだな」と感じたら、その人物には「要注意」である。

その人は「ネット」の世界に引きこもって、その小さな繭に中で、「自分は正しい」と、ただそれだけを呟いて生きている人である蓋然性が、きわめた高いのである。

○ ○ ○

ともあれ、『1』であれ『2』であれ、『けものフレンズ』の素晴らしさを語りたいのであれば、『けものフレンズ』にだけ固執しないことだ。

『1』の最終話で、サーバルとかばんちゃんが、ジャパリパークのある島から海へと旅立ったように、私たちも「外」の世界を知る必要があり、それを知ってこそ、本物と偽物の区別がつくようにもなるのである。

(2023年8月19日)

——————————————————————————————————————

【補記】(2023年8月19日)

本稿を書くためというわけではないのだが、それがきっかけで「結局『けものフレンズ2』って、どんな作品だったのだろう?」と思って、初めて検索したところ、下のページを見つけた。

・サイト「マンガアニメをオタクが語る」の、

「けものフレンズ2がクソアニメでひどい!最終回までの炎上の理由まとめ&解説!9話からツッコミどころが多すぎる……」のページ

このページは、主に『けものフレンズ2』の炎上事件の解説をしているのだが、これを読むと、『2』が「そりゃ『1』のファンは怒るわな」と思うような物語であったことが、よくわかった(個人的には、幼稚な嫌がらせめいた「偽かばんちゃん」の登場よりも、「イエイヌ」の扱いが酷すぎると感じた)。

『2』の支持者さんたちというのは、ああいう「露骨に酷い」部分を「どう解釈する」ことで、『2』を支持できるのか、そのあたりの見解を、じっくりと聞かせてもらいたいものである。

(2023年8月19日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・