安田淳一監督 『侍タイムスリッパー』 : 文句なし、 評判どおりの傑作

映画評:安田淳一監督『侍タイムスリッパー』(2024年)

あまりにも評判どおりの傑作なので、付け加える言葉が見つからない。

ひとまず、ありふれた言葉にはなるが、「とにかく見に行け」という他ないだろう。

本作は、インディーズ(独立系)映画の低予算作品でありながら、その口コミによる評判の高さから始まる快進撃に、かの大ヒット作『カメラを止めるな!』(上田慎一郎監督)の再来かと騒がれている作品だ。

この先、本作がどれくらいヒットするのかはわからないし、さすがに『カメ止め』ほど稼ぐことはないだろうとも思うのだが、しかし、作品を見てしまった今となっては、少なくとも私個人は、もはやそんなことはどうでも良くなってしまった。

仮に、本作の稼ぎが『カメ止め』の半分で終わろうと、本作の価値そのものは、決して『カメ止め』の「半分」ではなく、すでにそれを凌駕するほどのものだというのを、自分の目で確かめてしまったからである。

「『カメ止め』の再来か?」などと言われると、つい、『カメ止め』がそうであったように「低予算をアイデアでカバーした作品」を連想してしまうし、なにしろタイトルからして「タイムスリップもの」であることを明示している。だから、映画をあるていど見慣れた者ならば、即座に「タイムループもの」を連想してしまうだろう。

私が見た、その系列の作品としては、

などがあって、それぞれについての採点は、80点、90点、60点といったところだ。(ちなみに『サマータイムマシン・ブルース』は、低予算とは言えないかも知れない)

この「タイムループもの」というのは、アイデア次第で、面白い「コメディ作品」が撮れるから、その点で、まさに低予算作品向けのネタなのである。

だがまた、だからこそ「低予算作品でタイムループもの」というと、こちらも馴れているせいで、今では、よほどのオリジナリティあるアイデアでないと、すべては「想定の範囲内」ということになって、今ひとつ驚きや感動に欠ける、といった結果になってもしまいがちだ。

その典型が、上に挙げた3つ目の『リバー、流れないでよ』 だったのだ。

だから、本作『侍タイムスリッパー』の評判を聞いた時も「また、あのパターンじゃないのか?」と疑ってしまったので、多少気にはなっていたものの、本作のためだけに、わざわざ出かけようとまでは思わなかった。そのため、見るのが今になったのである。

今回はたまたま、どうしても早く手に入れたい本があったり、しばらく本屋へ行っていなかったから、そろそろ新刊をチェックしたいといった気持ちもあったので、それと合わせて映画も見ようと、大阪梅田まで出ることにした。

ちなみに、それは一昨日10月19日のことで、見た映画は、本作と『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(アレックス・ガーランド監督)の2本。

どちらも「当たり」で、『シビル・ウォー』についても、近日中にレビューをアップする予定である。

さて、肝心の本作『侍タイムスリッパー』だが、実際に上映が始まってから驚いたのは、少しも「低予算映画」には見えない、堂々たる作品だという点であった。

その時は「なんで、これが低予算なの?」という疑問が頭を掠めたものの、すぐに映画に引き込まれてしまったから、その疑問についてもすっかり忘れていたのだが、このレビューを書くために公式ホームページをチェックしていたところ、その謎が解けたのである。

『映画「侍タイムスリッパー」は、「拳銃と目玉焼」(2014年)「ごはん」(2017年)に続く未来映画社の劇場映画第三弾である。

幕末の侍があろうことか時代劇撮影所にタイムスリップ、「斬られ役」として第二の人生に奮闘する姿を描く。

コメディでありながら人間ドラマ、そして手に汗握るチャンバラ活劇でもある。

「自主映画で時代劇を撮る」と言う無謀。

コロナ下、資金集めもままならず諦めかけた監督に、「脚本がオモロいから、なんとかしてやりたい」と救いの手を差し伸べたのは他ならぬ東映京都撮影所だった。

10名たらずの自主映画のロケ隊が時代劇の本家、東映京都で撮影を敢行する前代未聞の事態。

半年に及ぶすったもんだの製作期間を経てなんとか映画は完成。

2023年10月京都国際映画祭で初披露された際、客席からの大きな笑い声、エンドロールでの自然発生的な万雷の拍手に関係者は胸を撫でおろしたのであった。

初号完成時の監督の銀行預貯金は7000円と少し。「地獄を見た」と語った。』

(『侍タイムスリッパー』公式サイト「Introduction」)

つまり、東映京都撮影所の協力があったからこそ、本作は立派な「時代劇」映画になったのである。

言い換えれば、もしもそれがなかったら、ストーリーや役者の演技がどんなに良くても、見た目はちゃち映画になっていただろうなと、そう得心がいったのである。

そんなわけで、本作は、ことさらに「低予算映画」として見る必要はない。普通の映画を見に行くつもりで見て、十二分におもしろい「文句なしの傑作映画」である。

「シナリオが面白いから」と見返りを求めず参加した俳優などがいたというような逸話は、今や「よく聞く話」でしかなく、その言葉を、作品を見る前に、真に受けるわけにはいかない。

だが、本作に関しては、それが掛け値なしの言葉だったというのを、作品そのものにおいて確認することができた。

というのも、本作は「アイデア勝負の低予算映画」ではなく、当たり前によく出来た娯楽映画なのだ。「アイデア勝負」の作品ではないのである。

本作は、私が予想した「タイムループもの」ではなく、作中で描かれるのは「過去から現代に飛ばされた侍」という、行ったきりの、文字どおりの「タイムスリップ」のみで、「最後は過去へ戻る」という作りさえない。

つまり、「時間移動」に仕掛けられた「複雑な作り」で勝負する(クリストファー・ノーラン式の)作品ではなく、「現代に来た侍の、葛藤と泣き笑い」を描いたヒューマンドラマなのである。言うなれば、正統派の「人情コメディ」であり「感動作」だったのだ。

だから、本作の魅力は、公式ホームページの寄せられた、次の2つのコメントに尽きると思う。

『ウシダトモユキ様

笑いの場面で客席がドッと笑い、対決シーンの無音で客席はシーンと息をのみ、

泣ける場面では鼻をすする音、終映で大きな拍手

作り手の主張でなく観客の娯楽のために作られた、正真正銘のエンタメ映画』

『谷田みさお様

イヤーいい!良かった‼️山口馬木也さんいいわ!

そして殺陣‼️見ごたえあるー‼️

緊迫した殺陣とオチの落差…が笑える!』

つまり、本作の魅力は、殺陣の迫力も含めて、笑いも泣きも感動も、すべてが良いというところにある。

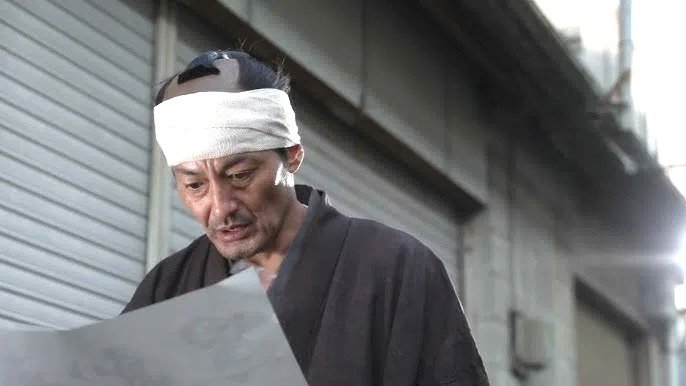

それは無論、監督の情熱に裏打ちされた妥協のない演出と、それに応えた俳優たちの熱演やスタッフの貢献があってのことなのだが、しかし、最大の功績者の名を挙げろと言われれば、やはり主演の山口馬木也の名を挙げないではいられない。そんな名演を見せてくれたのである。

私は、この俳優の名を知らなかった。顔を見ても「どこかで見たことがあるかもしれない」くらいの感じで、いい顔をしているのだが、少なくとも「有名俳優ではない」と思ったし、有名俳優じゃないから、この低予算映画の主演なんだろうとも思ったのだ。

だが、そんなあれこれを全部抜きにして、山口の演技は素晴らしかった。

本当に、そこに侍がいるような存在感があって、それでいて親しみがもて、共感を感じられる人物像を、見事に演じ切っていたのである。

そして、そんな山口については、このレビューを書くために、公式ホームページをチェックしていて、そこで山口が、

と紹介されているのを見て、やっと「ああ、あの役者か。少し歳はとったが、確かにそうだ」と気づいたのである。

『剣客商売』自体、何度か見た程度で、特に愛着があったわけではなく、山口についても特に印象に残っていたわけではなかったのだが、本作を見ることによって、かすかな記憶が鮮明化させられて蘇ってきたのだ。

本作については「すべてが良い」という感じなので、上の2点以上のことは、書き出すとキリがないので、私の感想は、このあたりにしておく。

ただ、この作品全体にみなぎっていた「熱意」を感じてもらうために、上田淳一監督自らが書いたらしい、公式ホームページの「スタッフ紹介文」を、是非とも読んでほしいと思う。

そこには、決して平坦ではあり得なかった制作状況の中を、共に潜り抜けてきたスタッフやキャストという「戦友」に対する思いが、本作の監督らしくユーモラスな語り口のなかにも、隠しようもなく溢れているからである。

(2024年10月21日)

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○