粟岳高弘 『たぶん惑星(愛蔵版)』 : 少女と昭和ノスタルジーの可愛いユートピアSF

書評:粟岳高弘『たぶん惑星(愛蔵版)』(駒草出版)

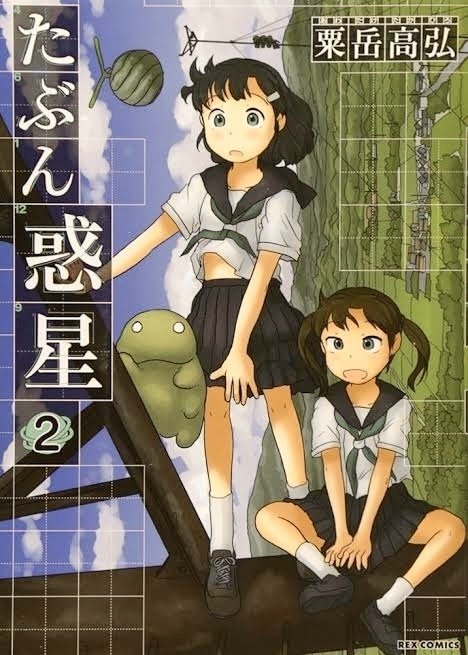

書店でたまたま見つけて、ビニールパックの上から表紙だけを見て購入。作者名は無論、出版社名すら聞いたことがなかったが、表紙を見るかぎり、画力のしっかりした漫画家だ。

ちょっとトボけた表情のセーラー服少女4人と、その横には妖怪「百目」(別名ガンマー)に似たキモい生物なども描かれているが、吾妻ひでおの昔から「美少女とキモい生物」という取り合わせは、ある種の王道。

両者には、男性の性妄想における近親性があるようで、以前にご紹介した、主にイラストで活躍している、抜群に絵の上手い漫画家・赤井さしみも、そうした作家の代表的なひとりである。

本冊は、「愛蔵版」とあるとおりで、連載雑誌の版元から以前に全2巻で刊行したものを、大幅な加筆改稿を加えて合冊にした、『たぶん惑星』の決定版である。

たしかに、当「愛蔵版」の表紙絵に比べると、旧版のそれの線はいささか心許なく、作者の作画面での成長の跡がハッキリとうかがえる。

一一しかし、本作の内容や、時々さし挟まれる用語解説の欄外コメントなどからして、どうみても作者は私と同年代か、むしろ年上かとも思われる。だか、絵柄は決して古臭くはない。また、高齢になってから絵が上達するというのも滅多にないことだから、作者は「昭和レトロ」好きの、比較的若い人(40代から50代前半)なのか? しかしまた、体験のごとく語る欄外の言葉は、とても嘘とは思えないし、なかなか謎めいていて面白い人だ。

さて、肝心の『たぶん惑星』だが、決して絵のうまさだけではない、とても楽しい作品に仕上がっている。これはけっこうな拾い物であったと言えよう。

しかし、その内容なり「世界観」を説明するのは、なかなか面倒な「不思議ワールド」。そこでまずは、旧版第1巻の内容紹介文を紹介しておこう。

『時は昭和64年夏。

とある惑星で暮らす、普通の女子中学生の、ちょっと不思議な日常の物語。

伯父さんの仕事の都合で、とある惑星に(行政区分上は日本国静岡県小笠市)引っ越してきた松伏陽子。

静岡特有ののんびりした風土と惑星の熱帯気候が混じり合った不思議な空間に、戸惑いつつ楽しみつつ順応していく。

SF(スク水・不思議)の旗手・粟岳高弘が描く日常SF物語第1巻がここに登場。』

あくまでも舞台は「とある惑星」なので、そこには、ちょっとキモめの生物が棲んでいるのだが、しかし、決して危険なわけでも、人間の移民に敵対的なわけでもない。むしろ、犬や猫のように人間に馴染むことができるし、先に「百目」みたいなと紹介した、本作中では「見る人」と呼ばれている、単体で登場する高知能種などは、むしろ人間を観察して楽しんでいる模様なのだ。

したがって、舞台設定的には「真面目にSF」なのだが、内容的には「田舎に引っ越してきた女子中学生の、昭和のんびりライフを描いた作品」とでも言えるだろうか。

基本的には「不思議な日常系」で、それなりの「謎」や小さな冒険はあるけれど、それらはあくまでも、物語を推進するための道具立てであって、そちらがメインというわけではない。あくまでも「昭和レトロ」的な「ゆったりとした時間の流れる懐かしい世界」を描くのが本作の眼目であって、そこに作者の趣味である「スク水」や「SF的ガジェット」といった趣向が凝らされているのである。

それにしてもこの作家の特徴は、それなりの理由づけはあるものの、やたらに少女の裸だの半裸(スク水、お祭りの半被ふんどし姿、ニューギニア原住民の腰蓑スタイルなど)が登場する点であり、それでいてその描写が、吾妻ひでおのように「淫靡」なものではなく、ユーモラスにカワイイという点であろう。そして、そのあたりにこそ、本作の独自性の秘密もあるのではないかと私は睨んだ。

主人公の松伏陽子が「堀之内新国土」に引っ越して来た初日に知り合った、同年のツインテール少女・榛葉由巳には、外見的にちょっと特徴がある。外見と言うか、正確には、その「表情」に特徴があるのだ。

それは、「寄り目」と「パタリロ口(くち)」(口が下の方で横にニンマリと広がっていて、その両口角がちょっと上に巻き上がっている感じ)。つまり、「三枚目」的な印象のキャラクターなのだが、主人公の陽子より、長くこの「堀之内新国土」に住んでいるぶん、この奇妙な世界の水先案内人の役目を担い、その際に、何か企んでいるかのように、ひとりニヤリとほくそ笑んだりする。で、それで何をするのかというと、同じ女子であるにもかかわらす、さも楽しげに、上に紹介したような、おかしな(恥ずかしい)を格好を、陽子にさせたりして喜んでいるのだ。

無論、それにはそれなりの「SF的」な説明もなされるのだが、どう見たってそれは「読者サービス」にしか見えない。しかも、この作者の場合、女性読者はほとんど想定していない模様で、あくまでも「男性読者」に向けて「こういうお約束のサービスも必要でしょ?」という感じで、そうした少女の半裸シーンを時どき突っ込んでくるのだ。

しかし、ここで大切なことは、こうしたシーンが、あくまでも『「男性読者」に向けて「こういうお約束のサービスも必要でしょ?」』と問うが如き「メタレベル」の意識に立って描かれているという点なのだ。すなわちそれは、吾妻ひでおのように、作家本人がそれが描きたくて仕方がないから描くというようなストレートなものではない、ということ。

言い換えれば、作者が少女ヌードにガツガツしておらず、「皆さんも、こういうのお好きでしょ?」と、それを喜ぶであろう読者の姿を念頭において、その点で作者は、「ニヤリ」としながら描いている、という感じなのである。

無論これは、「少女」の描き方だけではなく、「昭和レトロ」や「SF的なガジェット」の描き方でも同じで、自分が好きだから描くというようなストレートなものではなく、「こういうのお好きではないですか? いや、もちろん私も好きなんですよ」という、読者を意識した、ワンクッション置いた表現がなされているため、どこか「余裕のある世界」になっている。

このあたりのニュアンスを伝えるのは、なかなか難しいところなのだが、喩えて言うなら、読者が「銭湯に描かれた壁絵のレトロな世界に入っていく」のではなく、あくまでも、湯船に浸かりながらその壁絵を見て「この雰囲気が好きだなあ」と愛でているような世界、とでも言えようか。

そしてその点で、本作の世界観を象徴するのが、前述の、「見る人」と呼ばれる「謎の知的生命体」であろう。

そして、そのような性格からか、本作には「オチ」や「結末」的なものは存在しない。

陽子の不思議ワールドの冒険は「この先も続く」というところで幕を閉じるのであり、要は、この世界自体は、現実には訪れることのなかった『昭和64年夏』であり、その意味で「失われた昭和」。

言い換えれば、「平成1年(元年)」が訪れることのない「永遠の昭和」であり、理想的に「まったりした平行世界(パラレルワールド)」なのである。

登場人物の大半は少女だけれど、いま流行りの「百合」要素などまったく無いし、本作を女性がどう読むのかはわからないが、少なくとも「懐かしい幻想の昭和」世界を味わってみても良いという方には、ぜひ手に取っていただきたい珍品。

ここに描かれた世界そのものは存在しなかっただろうけれど、この世界と同じ「空気」が流れていた世界というのは、きっとあったのだとそう信じさせてくれる、強固な世界観を構築した作品である。

(2025年2月10日)

● ● ●

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○