[月イチ九州]#109(長崎県島原の旅)湧き水の町島原の見どころ&食べどころ

福岡から島原→雲仙1泊2日の夏の旅。町のあちこちに湧き水が流れる島原の旅を振り返ります。島原の湧き水を使った伝統スイーツや郷土料理も楽しみました。

縁側の下は鯉の泳ぐ池【湧水庭園四明荘】

島原の旅でまず思い出すのがここ。庭一面の池を渡る風は、7月だったので本当に涼し気な気分になれました。豊富な湧き水の町ならでは、ここには1日に3000トンもの清水が流れ込んでいるそうです(それは鯉も育つわね)。登録有形文化財。

内側から見るとこんな感じ。水がすぐ近くに。

武家屋敷のあったエリア。両脇に石垣の塀、道の中央にさらさらと流れる水路が走る。道のど真ん中の水路は初めて見ました。

公開中の武家屋敷にいくつかお邪魔しました。

島原伝統スイーツ「かんざらし」を食べる

かんざらしとは何ぞや?ですが

白玉粉で作った小さな団子を「島原の湧水」で冷やし、蜂蜜、砂糖等で作った特製の蜜をかけたもので、口の中でとろけそうな上品な甘さと喉越しのよさが人気の素朴な郷土の味です。最終的な味付けはその店の秘伝。

島原の湧き水あっての地域密着スイーツということで武家屋敷エリアで見つけたお店で食べてみました。白玉はもっちもち。素朴でやさしい味わいでした。

このお店、ラムネも店内に引いた湧き水で冷やしていました。レトロなタイル貼りがすてき。

かんざらし、いつか見た機内誌のおぼろげな記憶をたどり、【銀水】に行きたかったのですがこの日は情報が足りず辿り着けず。(翌朝開店前の銀水店内を見学させてもらいました。)

【銀水】店内に湧き水が!

【銀水】満たされているのはもちろん湧き水。この水色の中にころころと白玉が泳いでいるそう。次回は食べたい!!

島原市HP かんざらし解説&提供店

https://www.city.shimabara.lg.jp/page956.html

町のいたるところに湧水スポットが!

町のあちこち、商店街のアーケードの中でさえ、こういった湧き水スポットを見かけました。空のペットボトル要持参です!

日ごろからおいしい湧き水を飲んでいる島原の人、胆石もちの人が意外と多いそうです(飲み屋の大将談)。

さきほどの【銀水】の隣にある水場【浜の川湧水】。日本名水百選!

【浜の川湧水】水源に近いほうの区画から、食品を洗う、食器をすすぐ、洗濯・・・などと使いみちが決められていました。

湧き水が流れる水路。鯉も気持ちよさそう。

【清流亭】湧き水で満たされた池

島原のランチ 【幸楽】で郷土料理「ガネ煮」を食べる

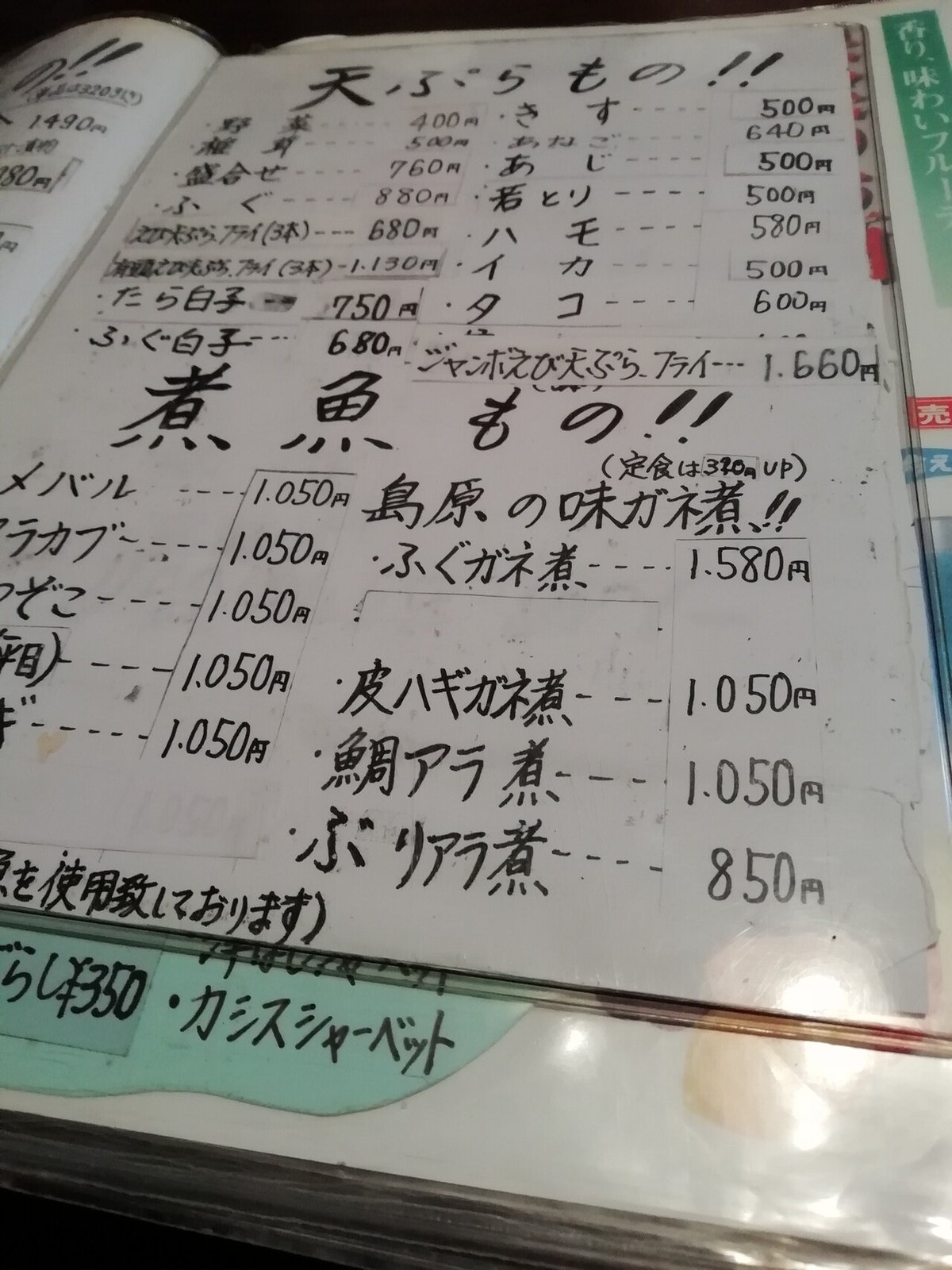

「島原の味 ガネ煮!!」の文字に吸い寄せられ、迷わず頼んでみました。(フグとカワハギ行ってみます!)

郷土料理 ガネ煮(ガネ炊きとも言うそう)&島原そうめん

初めて食べたガネ煮は、ニンニク+にんにくの芽+梅干+タケノコの入った煮魚という、人生初の組み合わせの一品でした。特に煮魚がニンニク風味だったのが斬新でした(この味クセになりそう!)。ニンニクと梅干で疲労回復!

調べてみると、死を覚悟しても食べたかったフグ料理だったことが判明。

島原ではフグのことを「がんば」と呼びます。がんばとは、棺(ガン)ば(を)そばに用意してでも食べたいという意味です。郷土料理の一つとして「がねだき」があり、がんばをぶつ切りし、から炒りして、醤油、酒またはみりんで味をつけ、(砂糖は使用しない)梅干しとニンニクの葉を加え煮汁がなくなるまで煮込みます。風味、かおりとも絶品といえ、島原半島独特のものです。

島原の夕食 【味処 一】で島原の魚を食す

このお店は残念ながら閉業されたそうですが、夏の島原にはこんなにおいしいものがある、というご紹介です。

真ん中の「しまくつぞこ」って何!?(初見)

しまくつぞこ=縞靴底、珍しいカレイだそうです。鮮やかな縞に一瞬グロテスク感を覚えてしまいましたが、食べてみるとものすごいコラーゲン。まだ食べてるんですか?と大将に驚かれるほど、隅々までずーっと食べてました。プロフィール写真にしちゃおうかと思ったほどの感動の煮付。

お刺身。ここのサザエの味の濃さは、過去最高でした。すごいな島原。

ちょっと食べてみる?と瓶を渡された島原の塩ウニ。ひとくち→黙って頷く(うんうんうん)しかできない。おいしいものを食べると人間は無口。

島原のレトロ建築カフェ【青い理髪舘 工房モモ】

レトロ建築が好きなので、島原でも探しました。大正12年築だそうです。1階はカフェ。

右から左に読む理髪館。歴史を感じます。

会合中だったので中の写真だけ撮らせてもらいました。壁側は床屋さんの鏡(3人分)だったことが分かります。

https://www.rihatsukan-kobomomo.com/

【島原城】で江戸時代の雲仙普賢岳の災害「島原大変肥後迷惑」を学ぶ

島原城。キリシタン関連の展示もあって島原の乱に思いを馳せつつ見学。

「島原大変肥後迷惑(しまばらたいへんひごめいわく)」という言葉があることを以前天草に旅した時に知りました(「肥後」は島原の対岸、熊本)。

島原城で意味を学びました。雲仙普賢岳の火砕流は衝撃的な災害でしたが、1792年にこれをはるかに上回る大災害が起こっていたのでした。普賢岳の噴火による地震で眉山(まゆやま)(島原城から3km位)が崩壊、土砂は町を埋め有明海に達したそうです。

この衝撃によって巨大な津波が発生、対岸の肥後・天草(熊本県)へ襲いかかりました。さらに返し波が島原半島の沿岸18か町村へ再度来襲して、広域災害の様相を呈しました。津波による被害を含む死者約1万5千人は、未だに記録に残る最大の火山災害です。

島原外港に点在する九十九島(つくもじま)の奇観は、この時海に流れ込んだ土砂の跡です。

津波が対岸の熊本から跳ね返ってきて再び島原を襲ったなんて、自然災害の恐ろしさを知りました。島原城の最上階から九十九島も見えました。

3万人が亡くなった島原の乱の悲劇の舞台【原城跡】

【月イチ九州】の旅を続ける中で、キリシタンの歴史に関する史跡に興味を持ち訪れていました。島原の乱の起こった原城跡はその中でも非常に重要。

ここはガイドをつけて解説付きで見て回ることをおすすめします(大人1人500円、約40分のコース、土日祝)。事前申込不要、現地にガイドさんがいて気軽にお願いできました。ガイドさん無しだと「ふーん」で終わってしまう城跡かもしれませんが、ここで何が起きたかを知りながら歩いたことで、とても印象に残る、考えさせられるスポットとなりました。

幅200~300メートル×長さ1000~1200メートルという狭い原城に、3万人もの農民(当時の島原は領内のほとんどの人がキリシタンだった)が3か月立て籠もり、戦ったそうです。農民側は全員が死亡(全員…)。ガイドさんによると、当時はキリシタンは死後生き返ると信じられていたため、恐れた幕府や藩の軍勢により遺体が切断され別々の場所に埋められたりしたそうです。近年の発掘調査で出土した大量の人骨と共に十字架やメダイ(メダル)も出てきたそう。島原の乱を取り上げた番組で見ましたが、頭蓋骨の中からメダイが出てくるケースが多く、死を悟った時に身に着けていたメダイを口に含んだのではないかという推測でした。知れば知るほど、安らかにお眠り下さいと願わずにいられません。島原の乱の後、幕府はキリスト教を広めていたポルトガル人を日本から追放し、鎖国へと向かいました。

天草四郎の墓

ほねかみ地蔵(敵味方に関係なく原城一帯に散乱していた骨を集め供養)

*2019年の旅の記録です。現在は状況が変わっていることがありますのでご了承ください。

前の記事(福岡県小倉の旅)を読む→こちらからどうぞ

【月イチ九州】他の九州旅の記事も読んでみませんか?(マガジンの目次)

「まゆみトラベルラボ」では↓の3つのマガジンを更新中!皆様のお役に立てたら嬉しいです。

月に1回九州を旅した2年間の記録【月イチ九州】

近場なのに旅気分!都内の温泉ホテル宿泊記【東京湯治(都内で温泉旅気分)】

あなたの代わりに実験中!【今日のおうちスパイスカレー】

#旅 #旅行 #旅行記 #一人旅 #旅日記 #旅とわたし #ひとり旅 #国内旅行 #写真 #観光 #この街がすき #九州 #出張 #単身赴任 #グルメ #食べる #飲食店 #長崎 #島原 #城 #湧水庭園四明荘 #湧き水 #湧水 #武家屋敷 #スイーツ #かんざらし #おやつ #名物 #郷土料理 #ガネ煮 #ガネ炊き #フグ #ウニ #刺身 #魚 #レトロ #古民家 #カフェ #大正 #青い理髪館 #島原城 #雲仙 #普賢岳 #島原大変 #原城 #島原の乱 #天草四郎 #キリシタン #キリスト教 #一揆 #歴史 #ご当地グルメ

いいなと思ったら応援しよう!