- 運営しているクリエイター

#COMEMO

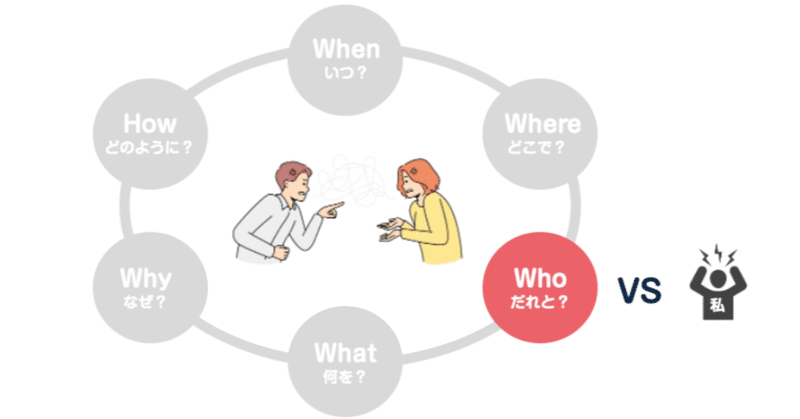

「何をするか」と「誰とするか」はどっちが大事?その比重の違いと、価値観についてのパワーポイント。

「私とあの子どっちが大事なのよ!」

マンガで聞いたようなセリフだが、実際に言われたことがある人はどのくらいいるのだろうか。

ふと気になって、Twitterで聞いてみた。

「僕のことをフォローしている人」という一般性のカケラもないデータだが、どうやら3割程度の人が冒頭のセリフを言ったか、言われたことがあるらしい。

意外と多い。

どうやらこの状況は、マンガの中だけの話ではないようだ。

(幸

「昭和の営業スタイル」と「令和のタイパ意識」は、意外と相性がいい。

隣の席でOB訪問が行われていた。

都内の居酒屋で、仕事論を熱く語るスーツの男性。向かいには、あどけなさが残る大学生らしき男の子。

今の大学生と言えば、いわゆる「Z世代」のど真ん中。

スーツの男性は、おそらく僕と同世代。30代後半の昭和生まれと言ったところだろうか。

ここでは仮に社会人をAさん、学生をBくんとして話を進める。

Aさんは営業職で、自らの成功体験を語っていた。

「取引先のキー

AIはなにを奪うのか? #AIに奪われない仕事

お疲れさまです。uni'que若宮です。

日経COMEMO から 「#AIに奪われない仕事」というお題が出ておりますので、今日はAIや機械と人間の「仕事」について考えてみたいと思います。

AIは創作の仕事もできる?Stable Diffusionを始めとする「お絵描きAI」がきっかけで、ふたたびAIについての注目が高まっています。

AIは決められた仕事はできてもクリエイティビティが必要な「創

ダイバーシティにおける「ちがい」と「おなじ」の相補性、そして「異化」と「和」

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は「ちがい」と「おなじ」について書いてみたいと思います。

「ちがい」と「おなじ」最初にちょっと簡単なワークを。

「ちがい」を見つける問題です。

次の2枚の絵からそれぞれ、一つだけ「他とちがうもの」を選んでみてください。

いかがでしょうか?どちらも解けましたか?

簡単そうで意外と難しかったかもしれません。

これがたとえば、

とか

だった

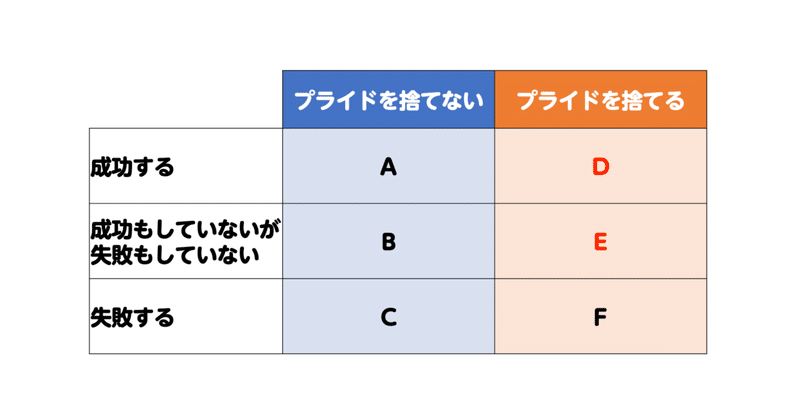

自己肯定感の言葉のインフレで、自己皇帝感人間が増えている

自己肯定感という言葉がいつの間にかインフレを起こしている。そういう言葉をタイトルにした記事や書籍がたくさん出て、並行して「自己肯定感をあげるセミナー」などのようなものもたくさん出てきている。

まあ、それはいいのだが、懸念するのは「自己肯定感」という言葉の意味が勘違いされてきているということだ。

一番多いのが「自己肯定感」と「自己有能感」の混同である。自己有能感(自己有用感ともいう)とは、自分が

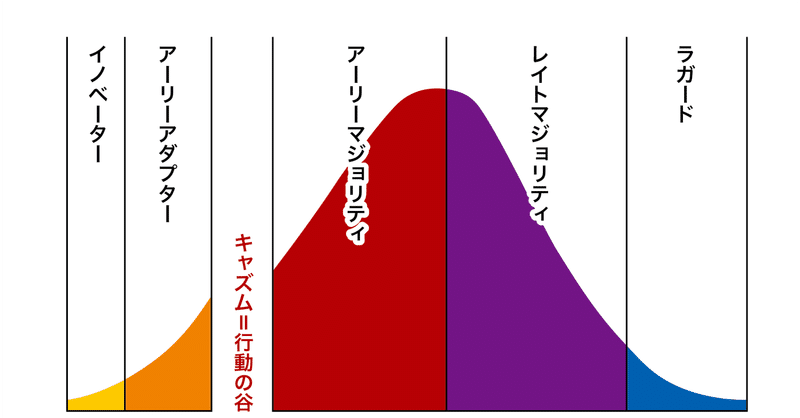

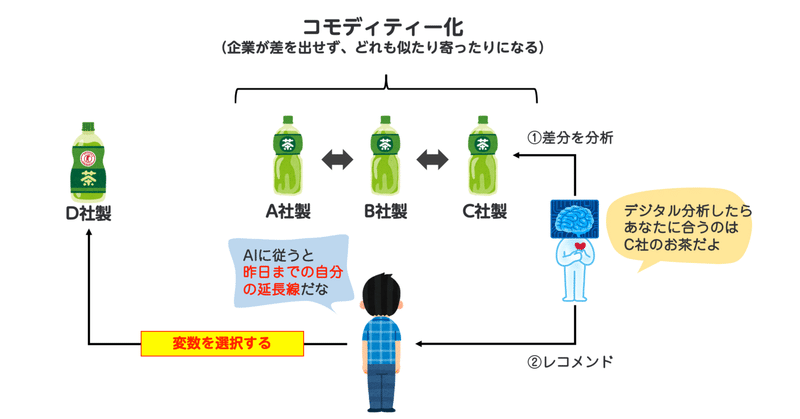

これからのビジネスパーソンに必要なスキルは、「変数力」だと思う。

今月の日経COMEMOのテーマは「#3年後に必要なスキル」とのこと。

デジタルの進化で、なくなる仕事も増加。

世界経済フォーラムは、2025年までに事務職や工場労働者など8500万人分の仕事がなくなり、データアナリストなど9700万人分の仕事が新たに生まれる、と予測しているらしい。

これまでビジネスパーソンに求められていたスキルが不要になり、私たちにはスキルの付け直しが求められている。

いわ

日本の失敗の構造—なぜ撤退できないのか

「見限りと見切りですわ」―大阪で50店舗の多彩な飲食店を展開している経営者に、「商いを続けていく秘訣は?」を訊ねた。「見極めることが肝要や。売上が落ちた。その数字を見て、シェフと話をする。シェフはまだやれる、挽回できると言う。私はお客さまの立場で、『その店に行きたいかどうか』で考え、見限る。拙速、薄情と思われるかもしれないが、その観点で見極め、見限り、見切る。それがいちばんお互いの傷が少ない。シェ

もっとみる