- 運営しているクリエイター

#教育

興味ない人を引き込むための、「主語を小さくする」話し方

会議やプレゼンテーションで一番大切なのは、相手を引き込むこと。

でも、相手が聞きたがっている場合は良いのですが、興味が無かったり、面倒だな…と思われている場合、相手を自分の話に引き込むのは難しいですよね。

私が一番難しいなと感じているのは、非常勤講師として教壇に立っている大学の授業です。大学生は、興味があって授業を取る人もいますが、単位のためにしかたなく取っているような人もいます。

そして、

こんな電子メールや図表を目にする場面なんて本当に日常生活にあるんですかね ~ 一言切り抜きfrom日経#242

日経朝刊2022年1月4日、

「受験考」のコーナーから、受験生の気になる一言を切り抜き。

電子版だとこの記事。

真っ当な意見。

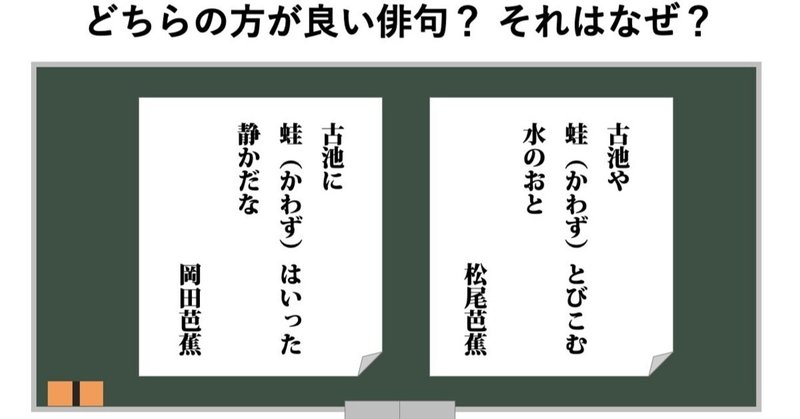

僕は、面白い教育事業を展開するために

10数年間、これは!と思う、面白い伝説の授業を集めてきて

これらは、設問や学ぶ内容自体が特別面白いものなので、

共通テストで出るようなものとそもそも違うのだが、

普通に学校で理解したり覚えるべきこと、

つまりテストに出るよう

安易に分けず、ちがいを増やし、相対化する 〜子育てで「バイアス」を再生産しないために心がけていること

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日はちょっと子育てにおける「バイアス」について書きたいと思います。

バイアスは気をつけて是正しないと再生産される男の子は青、女の子はピンク。

子育てをしているとこうしたステロタイプなバイアスはいたるところに潜んでいます。たとえば子供向けの文房具などの小物を買う時とかでも「男の子ですか?女の子ですか?」ときかれ、その回答によってちがう色を薦められたり

「先スプレイニング」に気をつけろ! 〜「良かれ」と「先回り」が潰す3つの機会

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日はちょっと子育てや教育から考えたことを書こうと思います。

街にはびこる「○○スプレイニング」「マンスプレイニング」や「ホワイトスプレイニング」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

「マンスプレイニング」や「ホワイトスプレイニング」は「女性に対する男性(マン)」と「人種的少数派に対する白人(ホワイト)」と「explaining(説明する)」が組

小学生に教えてもらった「伝え方」のヒント

大学時代の専攻は教育で、卒論のテーマは「幼稚園の研究」でした。今でも教えることにとても興味があります。

ところで、文部科学省が雇用対策の一環として、企業向けに学校の求人を紹介する専用サイトを開設したそうです。

他にも、民間企業でも、小中高の学校教育に特化した人材仲介サービス「複業先生」というものがあるとか。

今後、学校の授業で普通のビジネスパーソンが「会社員先生」として教壇に立つということが