美術史第103章『化政文化の美術-日本美術17-』

*今日は北斎や広重もやるためボリューム多めです

18世紀末期、田沼政権を批判した松平定信が老中となって「寛政の改革」を開始、当時は失政や自然現象が招いた「天明の大飢饉」によって100万人近い人口と140万人の農業人口が消え、さらに数百件の一揆が発生しており、当然、徳川幕府も莫大な赤字となることが予想される状態であった。

しかし、大飢饉の農民から税を徴収できるわけもなく、結果、小農の経営を中核とする農村部の維持や復興のための減税などの政策が行われ始め今までの民から奪い取る運営ではなく民を助ける運営への改革を開始、都市部・農村部を問わず米や金銭を蓄える備荒貯蓄を推進し、税制引き締めを行なって財政赤字を黒字に回復させたが、倹約令や風俗統制令をやりすぎて江戸が不景気に陥って反発を受け、さらに幕府内部からも反発されて定信は解任された事で改革は終了、倹約が終わり文化的な復興が開始した。

定信の解任後には将軍の家斉が政治を直接掌握、次の将軍の家慶まで政治を牛耳り、この時代は「大御所時代」あるいは「文化文政時代」と呼ばれ、当初は定信の倹約政策が引き継いで行われたが、大量に貨幣を鋳造したことによるシニョリッジ現象で一時的に財政が潤うと幕府は放漫状態になって、賄賂が横行、腐敗し、通貨生産での物価高騰で生活を圧迫させた。

また、対外的には産業革命を迎え国交を求めてきたイギリスに対する「異国船打払令」が出され、内政では商人の経済活動が活発化して経済成長を達成、文化面も繁栄しこの頃に栄えた文化を「文化文政」を省略して「化成文化」といい、都市部が発展する一方で農村では貧富の格差が拡大し治安が悪化した時代でもあり、その後には「天保の大飢饉」が発生したことで有名な「大塩平八郎の乱」が起こっている。

大御所時代に発展した「化成文化」は経済発展を担った町人の文化であり、町人への社交や講習が多く行われ、花道、茶道、香道、書道、絵画、連歌、囲碁、将棋などが流行、武士と町人が身分を超えて交流を行った。

中でも政治や社会の出来事、日常の生活を書いた川柳、ギャグ小説の十返舎一九や式亭三馬など「滑稽本」や山東京伝など「黄表紙」、為永春水など恋愛小説の「人情本」、上田秋成や曲亭馬琴など伝奇小説の「読本」、頼山陽などの漢詩、良寛などの和歌、与謝蕪村や小林一茶などの俳句などの文学が発展した。

そして、美術面では「錦絵」が江戸から全国へ広がって大きな流行を起こし、庶民へと浸透、元禄文化の時代の中心地は大阪・京都などの近畿であったがこの時代の中心は江戸に移ったといえるが、京都では陶芸や音楽などが発展を続けた。

絵画の分野では宝暦・天明文化の時代に誕生した多くの流れが全盛期を迎えていたといえ、写生画では前の記事で触れた円山応挙や長沢芦雪、そして呉春などが活躍、呉春は現在まで続く日本画最大の派閥「四条派」の始祖となった。

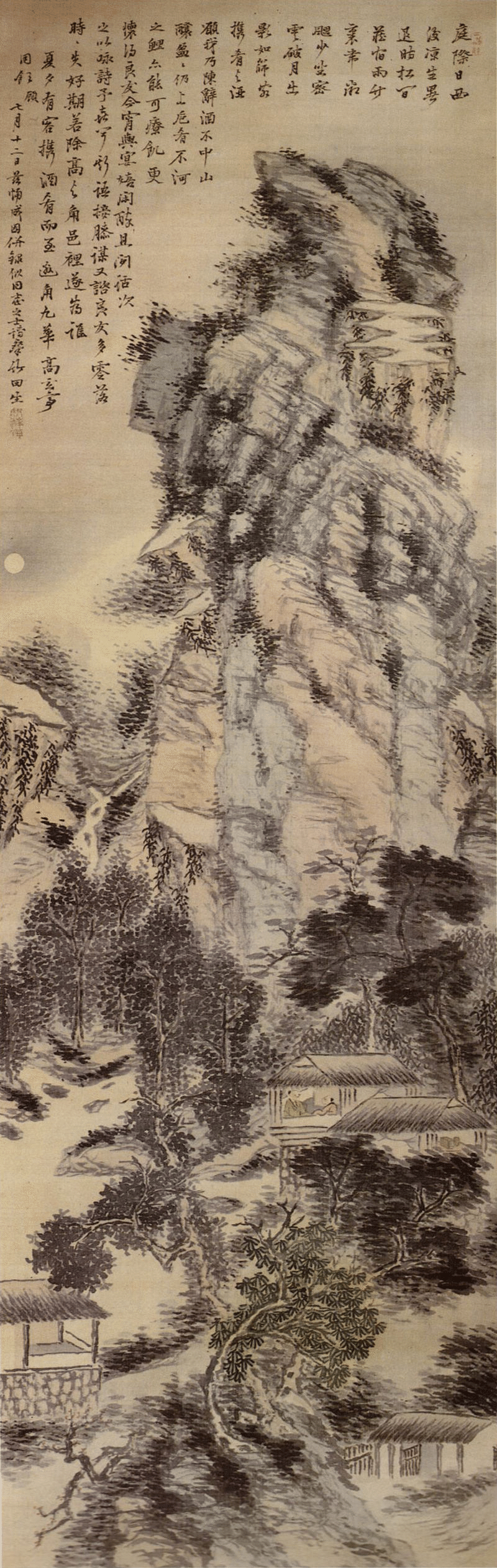

武士など知識層による文人画では前の記事で書いた池大雅の他、国宝の「東雲篩雪図」の作者である浦上玉堂やその子の浦上春琴が活躍した。

他にも文人画では、西洋絵画や大和絵を取り入れて独自技法を確立して幅広いジャンルの絵を残した谷文晁、文晁の弟子で非常に写実性の高い肖像画などで人気を博した渡辺崋山などがとても有名である。

その崋山の弟子で花鳥画や人物画を得意とした椿椿山、文鳥の弟子の田能村竹田、大阪の岡田米山人やその子の岡田半江、京焼でも有名な青木木米などの文人画家が活躍した。

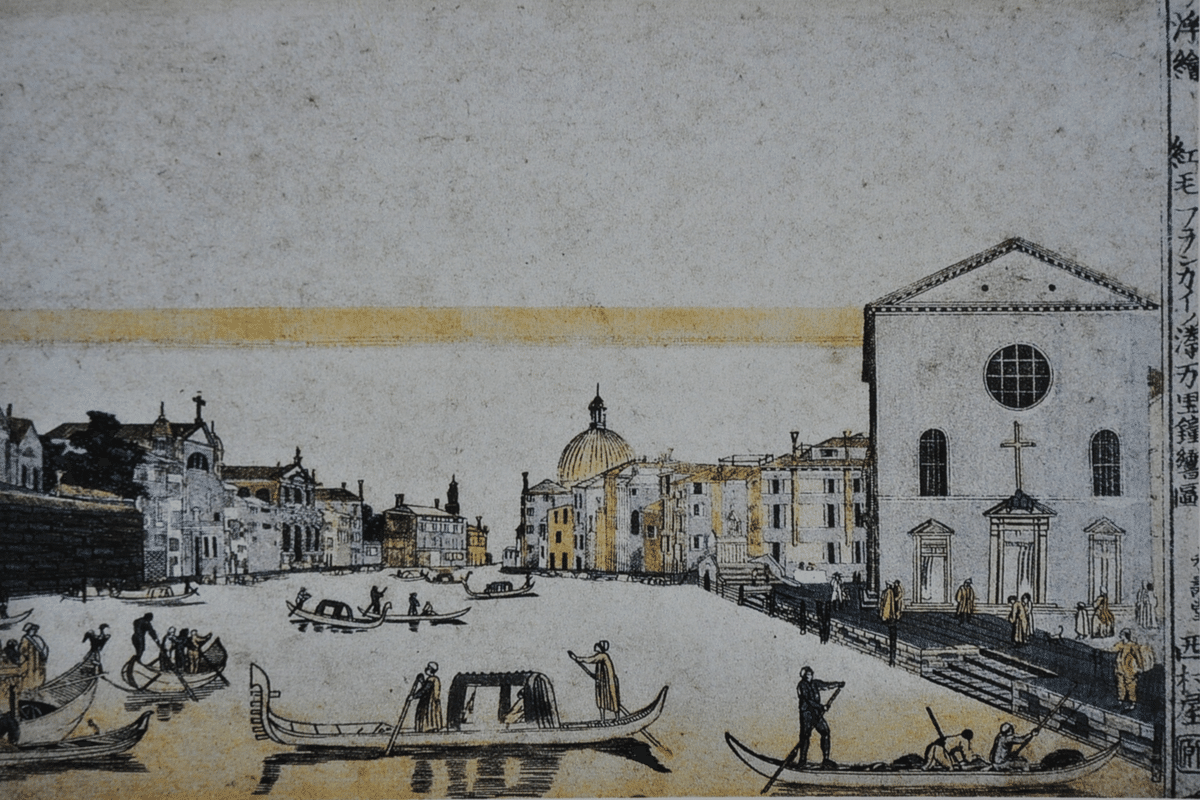

西洋からの影響を受けた洋風画では前に書いた司馬江漢や小田野直武の他、銅版画の制作を行なった亜欧堂田善が活躍、琳派では光琳に影響を受けた酒井抱一やその弟子の鈴木其一が活躍し、どれにも属さない人物として先述した伊藤若冲と曾我蕭白も活動した。

そして、当時大きく繁栄した浮世絵の錦絵では錦絵の始祖の鈴木春信、八頭身の美人画で有名な鳥居清長、似顔絵的な役者画や肉筆の美人画で知られる勝川春章、当時、美人画で絶大な人気を博しそして世界的に有名な喜多川歌麿、写実的で大胆な役者絵や相撲絵で知られる東洲斎写楽、そして歌川派が活躍した。

歌川派では遠近法を強調した「浮絵」を発展させた歌川派の始祖の歌川豊春、その弟子で美人画や役者画で大きな人気を博した歌川豊国、豊国の弟子でその技法を受け継ぎ豊国より著名になった歌川国貞や、同じく豊国の弟子で多くの斬新なデザインの作品を残し世界でもそこそこ有名な歌川国芳、豊春の弟子で、当時活躍した曲亭馬琴・十返舎一九・山東京伝などの挿絵や風景画を残した歌川豊広などがいた。

そして、豊広の弟子の歌川広重が有名な「東海道五十三次」や、「近江八景」「木曽街道六十九次」「江戸高名会亭尽」「金沢八景」「不二三十六景」「六十余州名所図会」「名所江戸百景」などといった風景画でブームを巻き起こした。

そして、肉筆・版画・黄表紙・読本・狂歌本・絵手本・春画など多くのジャンルを手がけ西洋絵画の技法も研究し、「富嶽三十六景」「諸国滝巡り」「北斎漫画」「富嶽百景」などを描いた葛飾北斎もこの時代に活躍した。

北斎は勝川春章の弟子で暫くその画風で活躍し、その後に漢画風の豪快さや西洋風の透視図法など独自の画風を確立、その後に絵を教える「絵手本」や風景画、パノラマなどの制作を行うなどし、その間、何度も名義を変え続けていた。

広重と北斎は西欧にて「ジャポニズム」のブーム、そして「印象主義」のスタイルに大きな影響を与え、北斎は世界の芸術家の中で最も著名な一人になっている。

その他、書道の分野では亀田朋斎などが活躍、彫刻では僧侶の木喰が夥しい数の仏像を全国で作り、陶芸では京都の京焼が発展し青木木米などが活躍した。