- 運営しているクリエイター

#仕事の心がけ

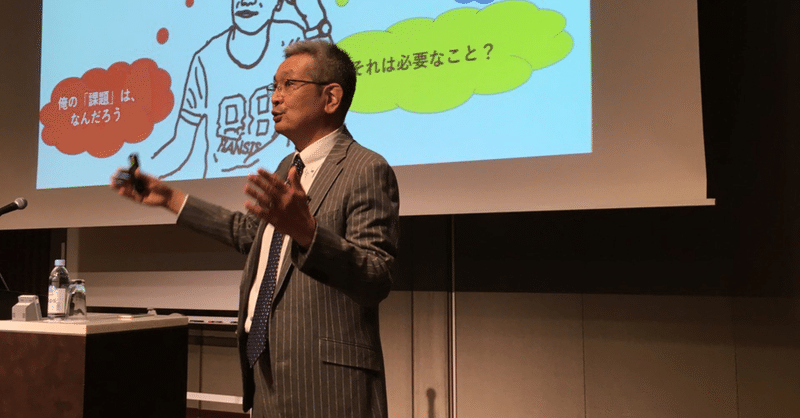

「成果マネジメント」の終焉。次は「学習マネジメント」が始まる。_これ知らないリーダーは必ず失敗します。

最近、もてはやされているマネジメントスタイルは、

リーダーと社員が学習と実践を通して「質の高い情報」を共有し、協働で成果を上げることです。

それなにのワンマンな経営者が大きな成果を上げると、以下のような論調でメディアが注目します。

抜群の指導力

強烈かつ俊足な意思決定力

成果主義の厳しいマネジメント

この場合の成果とは業績を意味します。

いったい、どちらのマネジメントが成功するのでしょうか

「直感」で判断する人が成功しない理由_脳科学でマネジメントを見ると面白いことが分かります。

直感で、人にレッテルを貼ったり、物事を判断してしまうことがよくあります。

「あの人の考え方では、とても仕事ができると思えない。」

「このマーケットは将来性がないので、やめておこう」

「今は、この案件に手を出すべきではないと思う」

最近ではリモートで一度も会ったこともないのに、親しく話す人、そうでない人もいます。

人は、いちどレッテルを貼ってしまうと、それを張り替えることはまずありません。

「ツラい目標」を「ワクワク目標」にする方法_心理的安全術

人が活動するときは、必ず何がしかの目標を立てます。

経営企画部門は、理念、コアコンピュタンスに沿った中長期・年度目標。

営業は、販売目標、利益目標。

開発部門は、新製品の開発計画。

生産部門は、生産目標、品質目標、コスト目標。

間接部門は、間接費の低減目標。

などです。

しかし、私達が「目標」という言葉を聞くと、なんだか重苦しく感じます。

何故でしょうか。

それは日々数字に追われ

②/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_心理的安全を創れる人の話。

前回の記事で、これから求められる「デキる人、頭の良い人」は、好奇心とコミュニケーション力を持ち、以下の6つの要素を満たす人とお話しました。

今日は、好奇心とコミュニケーション力の醸成法についてお話します。

まずはロジラテ思考のファーストステップ Whatから分析してお話します。

1.What_インナーコミュニケーション(社内)の実態

これまで訪問した企業で、インナーコミュニケーションについて

①/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_学力偏差値の終焉の話。

仕事柄、たくさんの経営者やマネージャーにお会いしますが、皆さんの共通する悩みはこの3つです。

・コミュニケーションが活発な組織にしたい。

・社員が能動的に動き、成果を上げることに喜びを感じる組織にしたい。

・イノベーションを上げられる組織を創りたい。

私が入社した80年代は、こんな悩みをもった経営者やマネージャーはいませんでした。

彼らが望む社員とは、昔流の言い方で「猛烈社員」です。

例えば