快慶・行快の仏像「西教寺」は「国王の氏寺・法勝寺」などからの宝物多し!秀吉・光秀所縁!石山寺・三井寺相当【滋賀】【湖西】

快慶・行快の仏像を保有し運慶工房と思わせる本尊を安置する。全国に450以上の末寺を持つ天台真盛宗の総本山。秘仏が大津市歴史博物館の特別展に出開帳することが多いので要チェック!創建は聖徳太子が恩師である高麗・僧慧慈で、慧聡のために創建されたと伝えられている。その後、慈恵大師・良源上人が復興し、念仏の道場となった。

変更履歴

2024/05/11 秘仏公開で参拝したので追記

2022/05/12 ▼仏像展に『最澄と天台宗のすべて』をリンク

2021/12/23 初版

▼HP

▼アクセス

滋賀県大津市坂本5丁目13番1号

▼本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

※仏像は90体あり、平安時代作が7体、鎌倉時代も7体でそれ以外は室町以降になっている。奈良時代には創建した古寺だが、比叡山繋がりであることなどから焼失したものが多いようだ。

▼見どころ

大門をくぐると御寺、石山寺のように左右に塔頭が並んでいることからこの地域の信仰の中心であったと想像できる。この緩やかな上りは石山寺と同じですね。

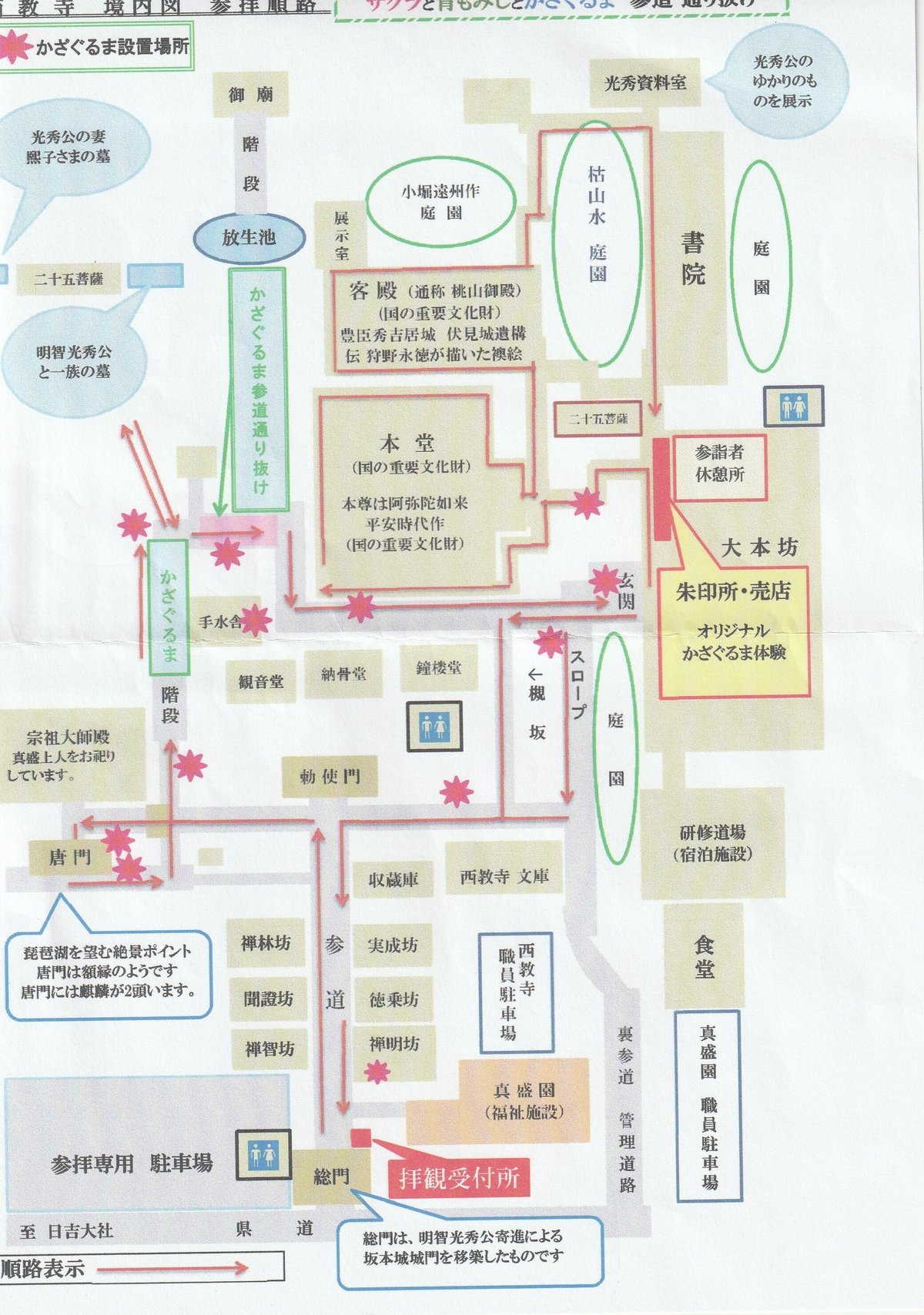

境内MAPをどうぞ!

▽総門から勅使門

▽勅使門

▽槻坂

46段か48段かはわかりかねます!?

▽本堂に向かう

本堂正面からは入れません。本堂裏の本坊から拝観になります。

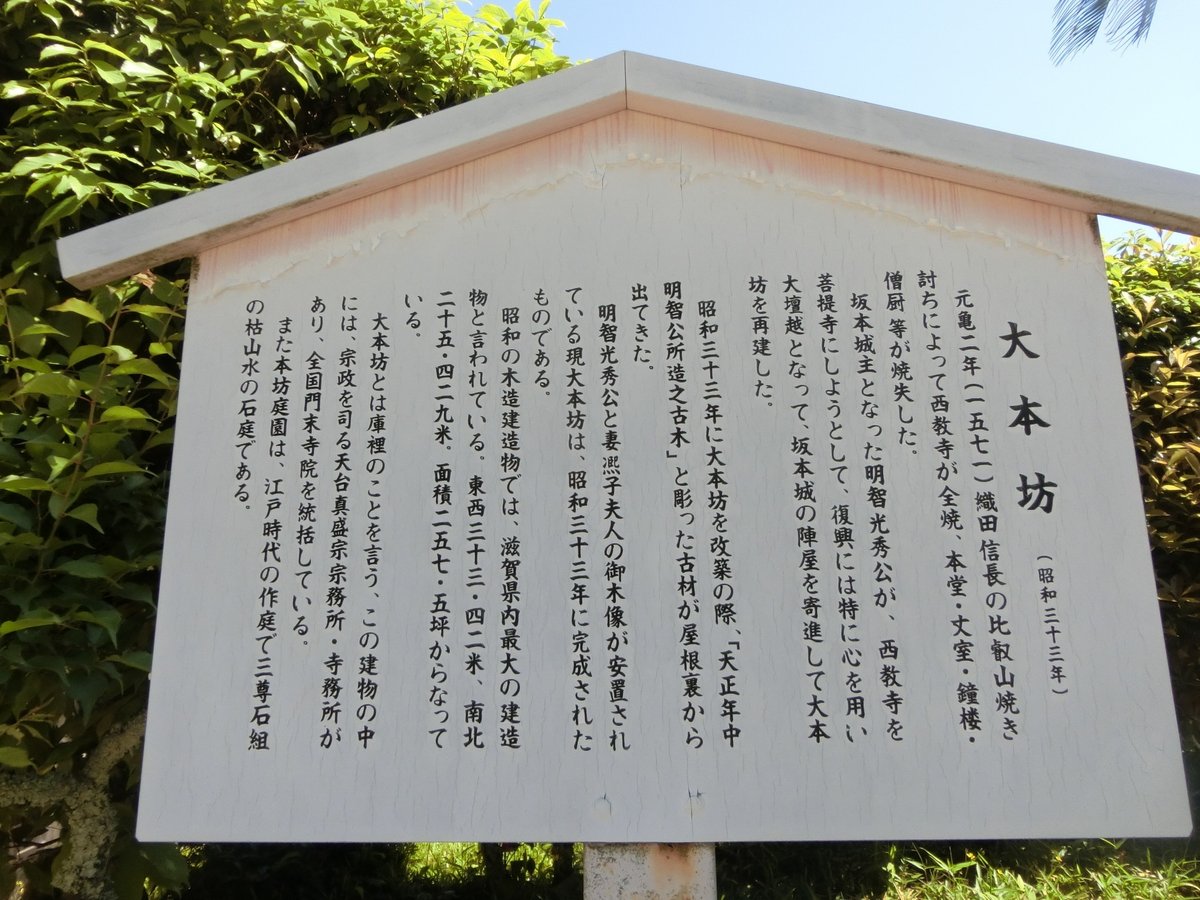

▽大本坊拝観

大本坊庭園です。

▽本堂@重文

本堂の外陣の彫刻が素晴らしい。本尊頭上には玉眼の十六羅漢像や龍が彫られ、どこにいても十六羅漢の誰かと目が合うようになっている。微笑んでいる見えたらよい心の状態だということらしい。

参拝時は団体客が来ており、同じタイミングで入ったので、住職の説法も聞けた。で、特別に秘仏公開をしていただいた。秘仏は法隆寺の聖徳太子座像の摸刻だそうだ、団体客は内陣で参拝だが、それ以外は入れなかった。。言えることは新しいということだな。

↑丈六:阿弥陀如来坐像@重文in本堂@重文

本尊に丈六の阿弥陀如来@重文が安置されている。平安時代作で平等院などと同様の定朝様式の美仏である。平等院と比べられる理由としては一体型光背の飛天(菩薩)達である。この飛天が平等院クラスと言えるかもしれない。

この寺は応仁の乱や比叡焼き討ちなどで荒廃し復興したため、色々なものが末寺などから頂いたものが多い。この本尊は三重県・甲賀の浄福寺からのもの。

客仏である平安時代の「薬師如来立像」は、金が良い感じ残っており、耳たぶが特徴的で衣の流れが室生寺や神護寺の薬師につながる。

本尊化仏@重文が「西教寺展」で展示されていた。全国的にも残っている数が少ないか作例が少なく貴重なものらしいが、正直、博物館で見たときは、さっと見て終わらせている・・ちゃんと見ておけばよかった・・。

↑右脇壇:善光寺如来in本堂@重文

↑左脇壇:薬師如来立像in本堂@重文

2018年 大津歴史博物館「神仏のかたち」で見仏

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

見た瞬間に平安時代の薬師如来立像とわかる仏像。もう少し時代を遡ると薬壺を持っていない薬師もおり、鎌倉になると座像が多いのが特徴。耳たぶが外側に反っているのが平安中期までの特徴だそうだ。

さて、衣文は奈良・室生寺の仏像を思い出させるもので、金が残っているのが良い。この仏像は比叡山延暦寺・根本中堂の本尊を意識したものであろうと言われている。

本堂から外側の写真です。

客殿に向かいます!

→2024年秘仏公開「地蔵菩薩立像/聖観音立像/地蔵菩薩半跏坐像」 ※2024/05/11追加

2024年の春に、平安時代の地蔵菩薩立像が公開された。普段は安養寺の安置されているが特別に航海された。過去に行われた『西教寺展』では出ていないので初見仏。平安時代ながら切金文様が素晴らしい!

▽客殿@重文拝観

豊臣秀吉の伏見城遺構の旧殿とされ狩野永徳の襖絵などがある。

もとは豊臣秀吉の伏見城にあった旧殿で1598年に大谷刑部吉隆の母・山中長俊守内室が寄進したもの。二列に配置された室にはそれぞれ狩野派の襖絵がある。

客殿を見下ろすところに神社があると妻が気づく。

よく見ると扉が開いている・・・。

↑運慶工房?秘仏「薬師如来坐像@重文」 in 客殿@重文

元々は本寺の京都「法勝寺」が応仁の乱で焼失し、復興が難しいと思った天皇が西教寺に移した仏像である。

顔が運慶作にも見える「薬師如来坐像@重文」は醍醐寺に安置されそうなよい薬師で、衣の流れが美しく、薬師の手印ではなかなか見ない形。元々は阿弥陀だった?と疑ってしまった。ただし、運慶かと言えば違うような気がするが、むっちり体形、衣文の流れは絶品。

この仏像は京都・法勝寺の本尊で1590年ごろに西教寺に併合され客殿に安置されたようだ。明治の修復時の記録から、法勝寺本尊であったことは確実。

2018年 大津歴史博物館「神仏のかたち」で見仏

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

そうそう!両腕が胸元まで上がり、左手は薬壺を持ち上げ、右手は薬壺を添えているような仕草である。左手の薬壺から右手で薬を摘まみ取る珍しい姿の仏像が京都「勝持寺」にある。この二体を並べると薬壺から薬を出すストーリーが出来上がる。もしかして・・同じ仏師か??鎌倉時代など年代は同じだし・・。

↑薬師脇侍:日光・月光菩薩立像 in 客殿@重文

2018年 大津歴史博物館「神仏のかたち」で見仏

そして肥後定慶が作りそうな女性的な顔をした「日光・月光菩薩立像」が展示されていた。この推測が正しいなら、後述する「▼行快作「阿弥陀三尊」in大本坊」の勢至菩薩は肥後定慶かなとも思った。

さて、この日光・月光は前述の薬師如来坐像の脇侍である。三体を見比べると、院派・円派かもな~。

最後に、この脇侍は法勝寺からのものではないかもとされる。そう見ると、大報恩寺の変化六観音の仏師・肥後定慶の可能性も1%はあるかも!?

↑阿弥陀如来立像 in 客殿@重文

2018年 大津歴史博物館「神仏のかたち」で見仏

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

清凉寺式釈迦如来立像?と思わせる顔だが、来迎印を結んでいるので阿弥陀如来。ただ、左右逆の印で快慶が良くやる宋風「逆手阿弥陀」になっている。

1692年時点では同市の上品寺(じょうぼん)に安置されていたことは墨書などからわかっている。

↑客殿仏像

大津市歴史博物館にレギュラーメンバーが出張しているので、仏像は諦めていましたが、やっぱ、古寺だ・・・よい仏像がまだある。。

↑客殿庭園:小堀遠州作庭園

中央の池は琵琶湖を表現している。

▽書院、枯山水庭園

▽庭園

▽国宝仏師!快慶愛弟子・行快作「阿弥陀三尊」in大本坊

2018年 大津歴史博物館「神仏のかたち」で見仏

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

運慶・快慶の次世代慶派の中心で、快慶愛弟子&国宝仏・行快の仏像は墨書が見つかっているから2体は真作である。面白いのは法橋時代の若かりし頃で快慶晩年のものということで処女作になるかも。

阿弥陀三尊像のうち本尊「三尺阿弥陀如来立像」と「観音菩薩像」が行快真作。截金文様と金泥が残っており、快慶存命のときの作品。「勢至菩薩立像」は後述。

「三尺阿弥陀如来立像」は全体的に前かがみで下に目線があるので、かなり至近距離から見るのがあっているかと。それ以外は、快慶の三尺阿弥陀立像の特徴で流石一番弟子!という感じ。

快慶「三尺阿弥陀如来立像」(アン阿弥様)の特徴

・つり目で理知的

・衣が独特のルールで時代により変わる

・左足を前に出し、左腰を引き、今すぐにお出迎えする表現

・截金が素晴らしい!!

脇侍の「観音菩薩立像」&「勢至菩薩立像」は坐像ではないが三千院の脇侍風味で、「観音菩薩立像」は墨書から行快作。

聖観音立像は蓮台(喪失)を両手で持っている形で、かなり前かがみに見える。三千院は坐像で立ち上がろうとしているなら、ここは立ち上がった後を表現していると言えようか。極楽から釈迦と勢至より先に来ました!と言っているのかも。

勢至菩薩立像は合掌して聖観音よりあとにお迎えするので、聖観音の足はかなり曲がって急いでいるが、勢至菩薩は余裕があるのか曲がりは少ない。ただし、専門家曰く、墨書がないので阿弥陀と聖観音の仏師とは違うかもしれないとのこと。顔が柔らかく快慶・行快ぽくないなどあるようだ。仮に院派・円派だとしても素晴らしい仏像だなと思う。

2018年 大津歴史博物館「神仏のかたち」で見仏

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

▽二十五菩薩、明智光秀公一族の墓

▽宋祖大師殿・唐門

▽収蔵庫

↑聖観音立像@重文

2021年 大津歴史博物館「西教寺」で見仏

がっちり体系の平安時代の地方仏師作!という感じの仏像。本来は本堂裏に安置されていた。

観音の特徴の1つは手が長~~いことで、膝まであるのが多い。若干短めかめですね。

頭の宝冠が「山」の字に見えるのは「日吉社」「比叡山」所縁の寺だからか。なお、この仏像は廃寺・帝釈寺からの仏像と言われている。

最後にこの仏像の作例は彦根・江国寺、岡山・明徳寺にもみられるもので、10世紀作は間違いないようだ。

▽西教寺徳乗坊:阿弥陀如来立像

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

品のある阿弥陀というのがしっくりくる。京仏師の院派・円派あたりが造りそうな気がします。柔らかな表情で、体のバランスもよい。

▽西教寺禅智坊:阿弥陀如来立像

2021年 大津歴史博物館「西教寺展」で見仏

禅智坊脇段に安置される二尺阿弥陀如来立像。釣り目などの特徴を見ると三尺阿弥陀如来立像を意識している気がする。

▼セットで行くところ

日吉大社、比叡山・延暦寺ですね。あとは三井寺、時間があれば石山寺。

▼旅行記

◆滋賀湖西⑨◆「西教寺展」の後は近江神宮・盛安寺・日吉大社・西教寺

◆滋賀湖西⑤湖東⑧◆快慶&行快!風情ある醒井テクテク!西円寺御開帳(大津/米原)

◆滋賀:大津・湖西①:大津パワスポ◆石山寺,三井寺,近江神宮,日吉大社,延暦寺ets有名どころ

▼仏像展

▽2018年 大津歴史博物館『神仏のかたち ‐湖都大津の仏像と神像‐ 』

快慶・行快の仏像がやってきた!!

今回の展示会で一番、がんばったのが『西教寺』だと思う。運慶作にも見える「薬師如来坐像@重文」、平安時代の「薬師如来立像」、行快作「阿弥陀如来立像」、清凉寺式にも見える「釈迦如来立像」、そして肥後定慶が作りそうな女性的な顔をした「日光・月光菩薩立像」が展示されていた。

▽2021年 大津歴史博物館『西教寺展 』

仏像についての感想は前述の▼見どころで記したので、ここからは図録を参考に記す。

・延暦寺末寺の時代があったので「日吉社」の宝物や記録

・聖徳太子所縁の寺なので聖徳太子の掛軸

・白河天皇の「法勝寺」の宝物や西教寺に移して記録

・天皇の書

▽2022年 京都国立博物館『伝教大師1200年大遠忌記念特別展「最澄と天台宗のすべて」』

----

#西教寺

#神社仏閣

#神社

#仏像

#滋賀

#滋賀県大津市

#湖西 #慶派

#運慶

#快慶

#運慶快慶

#薬師三尊

#紅葉

#快慶

#行快

#西教寺

#国王の氏寺

#法勝寺

#豊臣秀吉

#豊臣光秀

#変更履歴

#最澄と天台宗のすべて

#滋賀

#大津市

#槻坂

#十六羅漢像

#聖徳太子

#阿弥陀如来

#薬師如来

#西教寺展

#大津歴史博物館

#神仏のかたち

#西教寺展

#地蔵菩薩

#聖観音

#伏見城

#狩野永徳

#三尺阿弥陀

#徳乗坊

#禅智坊

#伝教大師1200年大遠忌記念特別展

#最澄と天台宗のすべて

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#滋賀

#大津市

#湖西

#大津

#滋賀湖西シリーズ

#湖西シリーズ

#滋賀大津シリーズ

#滋賀坂本シリーズ

#国宝

#慶派

#運慶

#快慶

#運慶快慶

#秘仏公開

#特別開扉

#仏像展

#旅行・おでかけ