心の深層に浮かび上がる”四”について、ユングの夢、空海の曼荼羅、レヴィ=ストロースの神話論理から考える

かのC.G.ユングがノーベル賞物理学者であるヴォルフガング・パウリの「夢」を分析したセミナーの記録である『C・G・ユングのセミナー パウリの夢』を読む。

パウリの夢の分析はユングの著書『心理学と錬金術』でも整理されているが、この『パウリの夢』をつうじて、ユング自身が『心理学と錬金術』の内容をレクチャーしてくれているかのようなライブ感を楽しむことができる。

全編を通じておもしろいのであるが、特に、個人的におもしろくて仕方がなかった一節をご紹介させていただく。

「この図が対立物の対の和解であることがおわかりでしょう。それは全体性の元型的な形式で、つまり意識の四機能の背後にある原初的な四なのです。何度も尋ねられましたし、自問したことはさらに多いです。なぜ四であり、なぜ五や三や七ではないのでしょう? どのような数でもよいのですが、しかしここでは私たちは存在の四性質と関わっていて、他の性質のことはわかりません。簡潔に言えば、感覚は何かがあるということを教えてくれる機能です。思考はそれが何であるかを教えてくれます。感情は物事のあなたにとっての価値を、つまりあなたがそれを好きか嫌いか、受け入れるか拒絶するかを、教えてくれます。そして直観は物事がどこから来てどこへ行くのかという、感覚や思考が与えてはくれない予感を与えてくれます。知っていることについてなら思考することもできますが、そうでないこともあるのです。こうしていかなる類の意識的経験にも四つの性質が備わっているわけです。」

まず「対立物の対の和解」というところに注目してみよう。ちなみに、冒頭にある「この図」というのは、道教の太極図のことである。

対立物とは要するに何かと何か、AとBがセットになっているということである。そしてAはΒではなくΒはAではない、という関係にある。二つのことが真逆であるという資格でセットになっている。これが対立する物たちである。

そういう対立物が「対」になっている。

つまり、対立が二つあるということであり、ここに二者のペアが二つセットになった四項関係が出てくる。この四項関係はギスギスしたものではなく、「和解」している。

そしてこの対の対としての四とは、意識の四機能、「感覚」「思考」「感情」「直観」であるという。

この「感覚」「思考」「感情」「直観」が対の対になる様子について、ユングが書いているところが極めて興味深い。

1.感覚 ある/ない

感覚は「何かがある」ということを教えてくれる機能である。

ある何かがあるということは、ないではないこととして、感覚器官に何かが浮かび上がってこそである。感覚において、”ある / あるではない”の分別、二極への分離が生じる。

2.思考 それ自身である/それ自身ではない

思考はそれが何であるかを教える機能である。

つまり”それ / それではない”、というこの分別を行った上で、”それ”を、何らかの項Xに、そして”それではない”を何らかの項X-ではない何かへ、置き換える。

それ / それではない

|| ||

X / Xではない

このような四項の関係を立ち上げることが「思考」の機能であろう。

この場合「/」においては分離することが生じており、「||」においては結合することが生じている。

”あちらで分離し、こちらで結合する”というアルゴリズムである。つまり思考では”分離/結合”の分別、二極への分離が生じている。

3.感情 好き/嫌い(結合に向かう/分離に向かう)

次に、感情は好き/嫌い、受け入れる/拒絶する、を分別する。

結合と分離を分別するだけでなく、そのどちらを選ぶか、結合を選ぶか、分離を選ぶかを定めようとする。つまり感情には同一化/差異化の分別、二極への分離が生じている、といえよう。自分とは異なるが好ましいと思えるものは、それに触れたり、食べたり、つまり自分と潜在的に”同一”であることを望まれる事柄であり、逆はまた自分異なること、別々にはっきりと区別されたままその分離が固定されることを望まれるものであろう。

4.直観 いまここ/あの世

最後に直観は物事がどこから来てどこへ行くのかを教えるという。

身体で感覚することができる手前や、感覚できなくなってしまった後のことが「来るところ」であり「行くところ」であろう。それは一例として「あの世」と考えておくとよいかもしれない。

人間の意識は、「いま、ここ」の直接に触れたり、嗅いだり、見たりすることができないところに、物事の「来るところ」と「行くところ」を分別することもできる。

いまここ / あの世

あるいは「来るところ」を、そこから感覚できる事物がはっきりと姿を現してくるという意味で「増益」と呼んでみることもできるだろう。また「行くところ」を、感覚できる事物がそこへと去って、姿を消してゆく先ということで「損減」と呼ぶこともできよう。この「増益」と「損減」という言葉は空海が『吽字義』で用いているのを参考にしている。

「感覚」「思考」「感情」「直観」の関係とは

ここで「感覚」「思考」「感情」「直観」の四つの関係を考えてみよう。

この四つは、それぞれ下記のような分節を行っている、と読んでみよう。

ある ←/ 「感覚」 /→ あるではない

分離 ←/ 「思考」 /→ 結合

同一化 ←/ 「感情」 /→ 差異化

増益 ←/ 「直観」 /→ 損減

もちろんこれは私がこう読んでいるという話であるからして、他の読み方が良いという方は他の読み方をするとよい。心の深みにまで降りてきていると、何をどのように分けてもかまわないのである。

さて、この四つ「感覚」「思考」「感情」「直観」は、それ自体は分節された項ではなく、分節する動きを指している。すなわち「感覚という項がある」のではなく、「感覚」は、あるという項とあるではないという項を分別する動きなのである。

1)「感覚」それ自体においては、物事があるのか、あるではないなのか、いまだはっきりと分かれておらず、不可得である。

2)「思考」においても物事が分離しているのか結合しているのか、未だはっきりと分かれきって固まっておらず、どちらか不可得である。

3)「感情」においても、同一化するのか差異化するのか、どちらであるのははっきりとわかっておらず、どちらか不可得であり、

4)「直観」においても、物事が現れてくるのか(増益)、消えていくのか(損減)、まだどちらかはっきりとしない、どちらか不可得である。

*

「感覚」「思考」「感情」「直観」は実体的な項ではなく

「感覚」「思考」「感情」「直観」の四つを、四つの「不可得」の分けるでもなく分けないでもないゆらぎであると考えると、話が面白くなってくる。

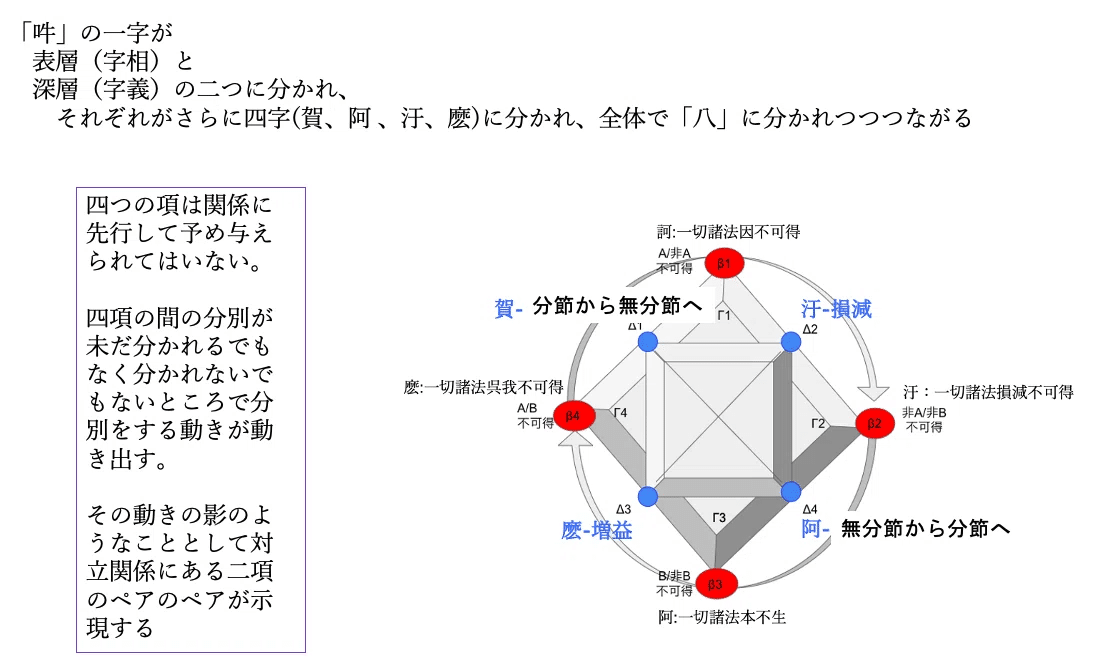

繰り返すが、下の図は弘法大師空海が『吽字義』で論じていることを二重の四項関係のマンダラに表現したものである。

吽字義

人間の心が住まうことのできる世界は、賀、阿、汙、麽という四つのアルファベット(サンスクリット語のアルファベット)で仮に表現される四つの機能の組み合わせによって様々な姿をあらわす。

賀は因果の因、あらゆる物事の”因”のことである。

阿は分別、差異のはじまり、といったことである。

汙は損減、無常、空、といったことである。

麽は増益、個々の事物の存在がはっきり際立つことである。

以上は賀、阿、汙、麽の字相、つまり表面的な意味である。

賀、阿、汙、麽には表面的な意味に対する深い意味である「字義」もある。

賀の字義は「一切諸法因 不可得」である。

阿の字義は「一切諸法 本不生」である。

汙の字義は「一切諸法損減 不可得」である。

麽の字義は「一切諸法呉我 不可得」である。

四つの不可得(本不生も、不生不滅、生まれるでもなく生まれるでもない、生まれるか生まれないかどちらとも言えないということなので、論理的には「不可得」と同じことを言っている)。

そこで、あえてこの吽字義の話とユングの「感覚」「思考」「感情」「直観」の四つを無理にこじつけてみると、次のようになる。

ある/あるではないが不可得な「感覚」は「一切諸法本不生」(阿の字義)

分離/結合が不可得な「思考」は、 「一切諸法因不可得」(賀の字義)

同一化/差異化が不可得な「感情」は、「一切諸法呉我不可得」(麽の字義)

増益/損減が不可得な 「直観」 は、「一切諸法損減不可得」(汙の字義)

* *

ユングの話を、いきなり空海の話に言い換えるなんて、頭がどうかしていると思われるだろうが、ここでユングが、上記に引用した箇所のすぐ後に書いていることをみてみよう。

「さて、四機能というアイディアは、いわば地下的な元型的パターンに基づいているとお伝えしました。私は自分がこうした元型的パターンの影響を受けていることを躊躇なく認めていますが、四機能を見出した時には、それが元型パターンであることを知りませんでした。後になってわかったことなのです。非常に驚いたことに、古い文献にとてもよく似た図を見つけ、当然自問しました。「さて、どいうことだろう[…]」[…]私はこの四が心理学的機能として理解されていたかどうかを調べるために資料にあたり始め、そしてそのような文献を見出したのです。つまり『バルド・トドゥル』、いわゆる『チベット死者の書』です。」

後になってわかって、非常に驚いた、とユング自身が書いているように、ユングは、『チベット死者の書』を通じて、密教流の”心”のモデルを知っていたのである。

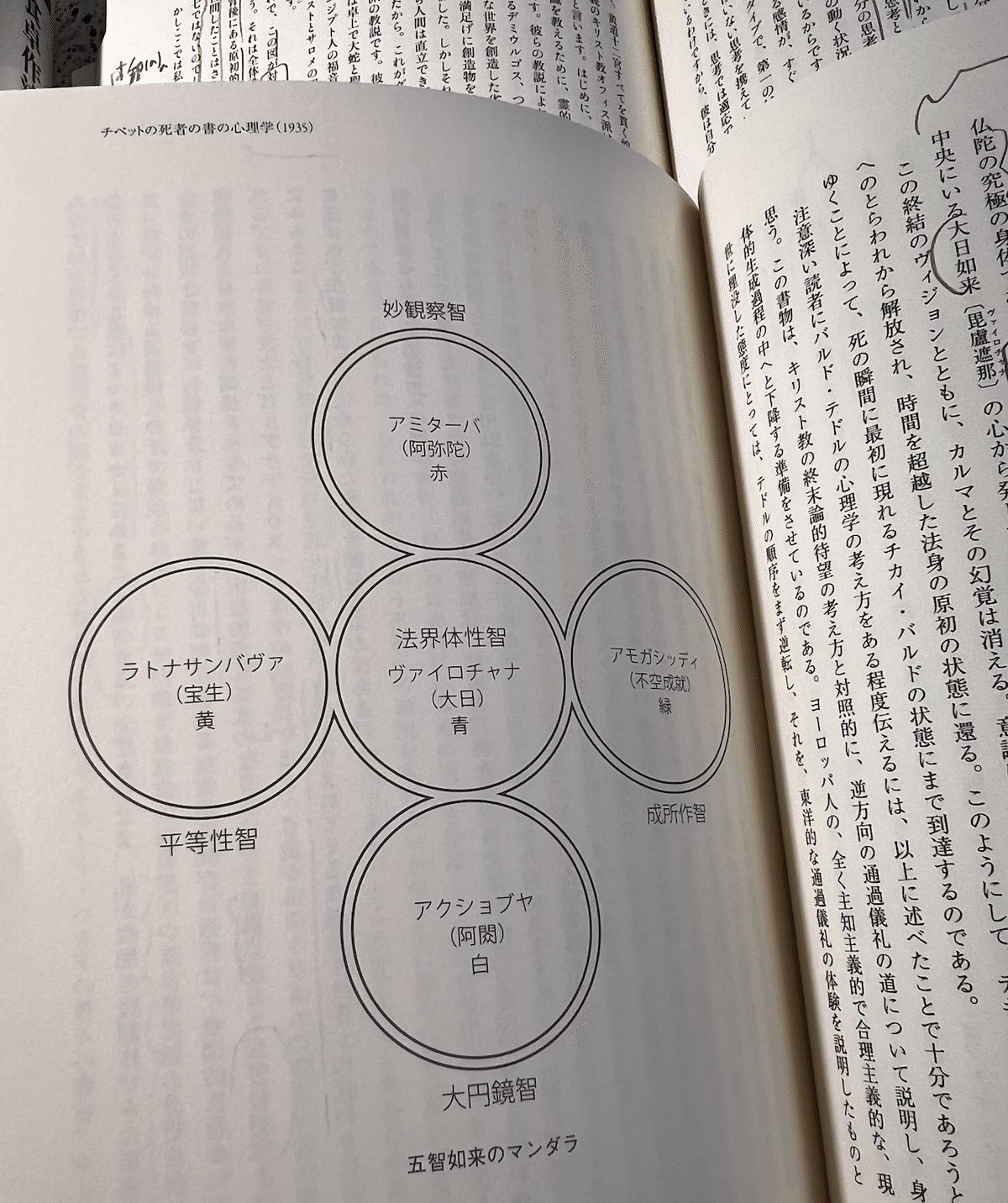

ユングによる「チベット死者の書の心理学」という論文には、下記の通り「五智如来のマンダラ」が掲載されている。

これはご存知の通り、空海が日本へ請来した金剛界曼荼羅の中心、成身会の五仏の配置と同じである。

”ある”をはっきりと立ち上げていく成所作智(不空成就如来)

差異を細かく分けていく妙観察智(阿弥陀如来)

差異のあいだに同じさを見つけていく平等性智(宝生如来)

現れては消える全ての物事が法界と異ならないと知る大円鏡智(阿閦如来)

この四如来はいずれも中央の法界体性智(大日如来)の現れであり、四にして一、一にして四に”統合”され、”調和”している。

そしてこの四如来もまた、

ある / あるではない ・・「感覚」

分離 / 結合 ・・「思考」

同一化 / 差異化 ・・「感情」

増益 / 損減 ・・「直観」

これら四つの二項対立が不可得になるところに位置している。

*

言葉の脈動で法界をシミュレート

ここで気を付けておきたいことは、これらの「四」つの不可得は、それぞれが、他とな無関係に端的にそれ自体としての本質を備えているわけではなく、自性に依って独立自存しているわけでもない、ということである。

この四が四であるのは、人間の心が、特に表層の意識が、自らにおいて生じていることを精密に観察し、象徴やイメージや感覚印象の重さを吹き飛ばして、微妙な脈動感の諸パターンのあいだのちがいを観察したときに浮かび上がってくることである。

あらかじめ自存する「一」が四つ集まって、何かになるということではななくて、人間の身と口と心のカルマ的なもつれに透かしてみると、一(法界)が、四に見えたり、見えなかったり、また見えたりする、ということである。そういうわけで、この四のそれぞれをどう呼ぶか、どう定義するか、どういう順番に並べるか、といったことに、こだわる必要はあまりない。

そして、四はいずれも不可得なのである。

不可得なことを、はっきり分別して知悉しましょう、というのは、苦しいのではないか。

大切なことは、そこに四つの分別がゆらめき、立ち上がっており、それが思い切りブレーキをかけて減速したところに、現世のあれこれの存在者の実体が固まって自存しているような見えが浮かんでくる、ということである。

ユングが「四」に注目したテキストとして、ユングとパウリとの共著『自然現象と心の構造』に収められたユングの論文共時性:非因果的連関の原理」もある。

また『パウリの夢』の夢見手であるパウリの手による論文「元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響」については下記の記事でご紹介している。

人間の「心」であればこそ、四が浮かぶ

これに関連して、中沢新一氏が『野生の科学』という本の「ユングと曼荼羅」という章で次のように書かれている。

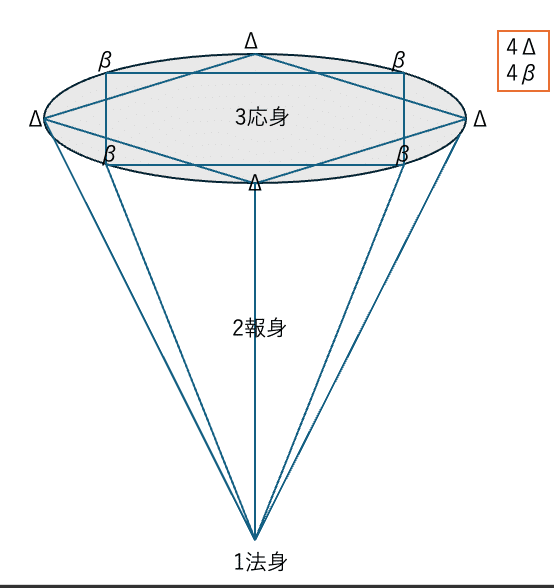

「私たちの心の全体性というのを、もしこの3という数字だけに焦点を合わせていくと、それは大変に辛い世界をつくっていきます。なぜかというと、私たちの心の実体性をもった世界というのは、このような、垂直にわれわれの世界に向かって突き上げてきて、存在の世界のいろいろな層に次々とぶち当たって構造をつくり出してくるような、この運動そのものだけではつくられていないからです。[…]この力が平面にぶち当たって展開してくるとき、この平面上に展開してくるものこそ心と呼ぶことができるということです。」

どういうことだろうか。

垂直に上昇してくる力。

そして、その力が「平面」にあたって水平方向に広がっていく動き。

私たちの「心」は、この二つの方向性の異なる運動から生じているという。

ここに、「3」ではなく「4」が出てくる。

「仏教では[…]人間の心は、存在のいろいろな層へとぶち当たって展開していく、この力の構造の方に重要性があると考え、曼荼羅の理論というのはここに焦点を合わせているわけです。」

そして曼荼羅の「四」は、この垂直に上昇してきた力が、「平面」に妨げられて水平方向に広がっていくところに浮かび上がる、波紋状のパターンなのだという。

*

吽字義の賀、阿、汙、麽という四つのアルファベットも、阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来の四如来も、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智の四つの「智」も、そしてユングの「感覚」「思考」「感情」「直観」も、いずれも心の深く深く、個々人の肉体的存在の枠組みからはるかに降ったところから立ち上る力が、人間の身体、言葉、イメージ形成能力、というも諸々の神経ネットワーク等の分節システムの網に引っかかったところで(つまりこれが「平面」である、そこに曼荼羅の姿を浮かび上がらせながらひろがっていく。

中沢氏は次のようにも書く。

「ユングが表現しようとした人間の心の構造を、仏教の三身論と一緒にしてみましょう。そうすると、ここへシヴァ・リンガのように突き上げてくる構造があらわれます。それは3の構造、フロイト的無意識の本質をあらわしています。

しかし、それを女性性原理ヨニ、あるいは大地性で包み込んで4としたときに、ユングの無意識が出てきます。ということは、フロイトの無意識とユングの無意識を結合してみると、そこにある種の多次元構造をもった、運動しながら転換してくる心の構造が出てくるわけです。これを真上から見てみると、「キルコル」構造で、真ん中の中心点はなにもしない。」

フロイトの無意識とユングの無意識を結合してみる、というのがとてもおもしろい。

フロイトの3、ユングの4

ここでいうフロイトの無意識の本質とは、垂直に「突き上げてくる」動きである。この突き上げる、あるいは吹き上がる動きは、下から上へと向かいながら三つの異なる様相を示す。

まず「一番深いところ」が「法身」である。

法身について中沢氏は次のように書いている。

「まず存在の一番深いところで、まだこういう存在の世界を生み出そうとも創り出そうともしないような状態の、完備した状態のことを「ダルマ・カーヤ(法身)」と呼びます。」

法身の次に、その上に浮かび上がってくるのが「報身」である。

一番底の法身から「放射」されてくるエネルギーが、「報身」である。

「光が放射されるという比喩をよく使いますが、そこ(注:法身)からエネルギー体が放射されてくる状態。これが「サンボガ・カーヤ(報身)」です。」

この報身のエネルギーがいわば減速し、温度が下がり、集まって固まったところに、この現世のあれこれの存在者たちが形を固め始める。そのようなあり方、姿が「応身」である。

「三つ目は、私たちのこの世界の構造に合うような存在として、姿をとってあらわれているということで「ニルマナ・カーヤ(応身)と呼びます。」

このいわば三層をなすように吹き上がってくる流れが、人間の生体の構造にして言語の構造でもある「識」の網目構造へとぶつかって減速し、ある種の規則的なパターンの波紋のようなものを描くようになったところに、ひとつの平面が、波紋のように浮かび上がってくる。このパターンこそが「元型」なのである。

「仏教の三身論を3という数字で考えたとき、垂直の運動と、それが平面にぶち当たる運動のところを言っていると思われます。存在というのはいろいろ平面をつくっています。そこへ次々にぶち当たっていくとき、いろいろな現実をつくり出していきます。

つまり、平面に垂直性の何かの力がぶち当たって、二つの方向に、あるいは、三次元空間でも四つの方向に分解を起こしていく過程のことを言っています。」

この部分を、垂直の運動(エネルギーの噴出のようなこと)が、何か出来合いの板状のものに当たるということではなくて、このエネルギーの噴出自体が描くパターンこそが、平面をも作り出している、と読んでみたいところである。

中沢氏は、この三層をなす動きを「大地性で包み込んで4としたときに、ユングの無意識が出てきます」と書かれている。

私たちのいわゆる表層の意識は、上の図でいえば「3応身」に対応している。そこへ、意識の底の(1法身〜2応身)から、表層の分別=理解を超えたもの(あるいは表層が拒絶しているもの、触れてはいけない、考えてもいけない側へと分別している項)が噴き上がってくると、表層の意識が揺るがされ、破壊され、精神の病に陥ることがある。

フロイトの場合、この「底から噴き上がってきたもの」は「抑圧された欲望」など、何らかの「一」なるものという姿をしていると考えられているのではないだろうか。

深層(法身)から、何かあらかじめ「一」に限定された何かが突き上がってきて、そのまま表層(応身)の世界に打ち込まれ、破壊的な作用を及ぼす…。というようなイメージである。

一方ユングは、これと少し異なっていて、1〜3へと立ち上るエネルギーが「運動しながら転換して」いると、とイメージする。この回転運動が、中沢氏がここでキルコルと書かれている、いわゆる曼荼羅の四項関係(八項関係でもいい)のパターンを、心の表層の一番底に浮かび上がらせる。

**

『パウリの夢』や『心理学と錬金術』で論じられているように、ユングは、患者(これらの文献の場合はパウリ)の夢、無意識から立ち上るイメージや、錬金術の文献に残されたイメージや言葉を詳しく分析し、それがどうやら単に「1」ではなく「4」に分かれて浮かんでくる場合があるらしい、と発見した。上の図の「3応身」の一番底(「2報身」と「3応身」の境界面のところ)が、四つに分かれた四者の関係として、夢や、妄想の中で経験される。

そしてこの四者が、対立し、いずれかの項が他の三項を遠ざけたり、破壊したりしようとする時に、人は心の危機に直面する。逆に、この四者が付かず離れず、協力関係をなすように調和した時に、人の心は癒され、精神の危機を脱することもある、というのである。この四が調和することを「個性化」とユングは呼ぶ。

曼荼羅、夢、神話、いずれにも「四」

たとえば、ユングは『心理学と錬金術II』で、錬金術にまつわる次のような話を紹介している。

われわれの国には、額に一本の大きな角を生やした一角獣もいる。

獅子もたくさんいる。

一角獣は獅子を見つけると、樹のそばまで駆り立る。

そして一角獣は獅子を突き刺そうとするが、獅子は身をかわして逃げる。

獅子にかわされた一角獣は樹にぶつかり、角が木に深く刺さる。

角が木から抜けなくなって一角獣は動けなくなる。

そこへ獅子が戻ってきて、一角獣を食べてしまう。

これは逆になることもある。

現代人の感覚からすると、これだけ読んでもまったく意味不明という感じがするが、二重の四項関係をなすマンダラの脈動を、言語の線形構造の上に写像した結果が、これなのだ、と知って読めば、大丈夫である。

まず、基軸になる対立は一角獣と獅子の対立である。

一角獣 / 獅子

これが曼荼羅の深層の四極のうちの二極である。

この両者を、”分離”と”結合”の両極の間で振幅を描くように動かすのが、「樹」である。樹はもまた曼荼羅の深層の四極のうちの一つである。

一角獣 ・・樹・・ 獅子

一角獣と獅子と樹は、話のはじめには、離れた位置にある。

つまりバラバラに”分離”している。

まず一角獣が獅子を追いかけ、つまり分離した状態から結合した状態へと、分離と結合の両極の間で、分離から結合へ、過度な結合へと転換しようと動く。

この動きは、あわや過度に結合(一角獣が獅子を、その角で貫く!)というところで、獅子がひらりと身をかわしたことで、再び分離へと急転換する。

一角獣 / (分離 → 結合〜〜過度な結合 → 分離)/ 獅子

一角獣と獅子の間には、分離から結合へ、結合から分離へ、という振れ幅の最大値から最小値へ、そして再び最大値への変化が描かれる。これがおそらく曼荼羅の直径を決める。

*

獅子に逃げられた(過度に結合することができなかった)一角獣は、しかし樹とは過度に結合してしまう。角が樹に突き刺さり抜けなくなるのである。みごとに過度に結合している。

そしてそこへ、また獅子が戻ってくる。一角獣から分離したはずの獅子が、戻ってくるのである。つまり先ほど分離→結合→分離、と転換した一角獣と獅子の関係が、再び結合へと向かう。

そしてなんと、獅子が一角獣を食べてしまうのである。

食べる / 食べられる

||

獅子 / 一角獣

過度な結合の極みである。

そして最後の一言「逆になることもある」、つまり一角獣と獅子を逆にしてもいい、というのである。獅子と一角獣は錬金術において、どちらも、両者とも「メルクリウス」の象徴であるという。メルクリウスは両性具有の両義的媒介項、経験的感覚的に対立する二極のどちらか不可得な項である。

*

神話の論理

神話の論理では、どのような項も、それ自体としての本質によって自存するものではない。すべての項は、その項ではない項と区別される限りにおいて、この区別する、分ける、分節する、差異化する動きによって、”他方ではないもの”という資格でのみ存在するようになる(あらしめられる)。

この辺りの話はクロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を参照するとわかりやすい。

一角獣も獅子も、そのようなこととして読んでおきたい。つまりここでは「一角獣とは何か?」「一角獣とはxである」式のリニアな項の置き換えを試してみる必要は特にない。一角獣は、逆でもいい、一角獣ではないものでもよいのである。

それよりも心に留めておきたいのは、項そのものではなく、項と項、諸項を分けたり繋いだりして、対立関係のパターンを描いていく動きの方である。

獅子と一角獣の間で繰り広げられる「分離/結合」の二つの動きの転換、「逃げる/捕まる(食べられる、突き刺さって抜けなくなる、内に取り込まれる)」という二つの動きの転換。ここにフォーカスしていくと、分離と結合の間を激しく脈動する動きが見えてくるのである。

ここで分離するといえば、何かと何かを分離するのであり、結合するといえば何かと何かを結合するのであるからして、ここにようやく何かと何かの対立関係が収まる余地が区切り出されてくる。このプロセスが描く波紋状のパターンをイメージしたものが、マンダラなのである。

マンダラ

ここを読んで思い出すのは、岩田慶治氏の監修による『アジアのコスモス+マンダラ』という本の表紙である。

意識=言語的思考の底に「四」が見え隠れするということは、クロード・レヴィ=ストロースが神話の論理として明らかにしたことでもある。

ユング、空海、レヴィ=ストロース。このあたりを縦横無尽に「即」の論理で繋ぎながら”読む”ということを実践すると、なんとも不思議な、人類の隠された、とても瑞々しい存在の影を、垣間見ることができるような気がしてくる。

*

まとめ:なぜ四?

ところで、これがなぜ四であるのか(3や2や5や7ではないのか)?

このような問いを問うこと自体が無粋な気もするが、せっかくなので考えてみよう。おそらく次のような理由があると推察する。

人間の心的現象は、いや、人間に限らず、生命全般は、「分けること」と「選ぶこと」という、異なる二階層の処理で動いている。このまず分けて、つぎに選ぶ、という処理を動かすことで自/他を、システムとその環境を、区別しつづける。それは不断の自己の創造ということでもあり、自己の創造は同時に”自己-ではない”を創造しつづける。

まず「分けること」とは、分かれていないことを二つに分けることである。

「分ける」/「分けない」

ここでまず「二」が出てくる。

分けるというと、「三つに分けてもいいじゃないか」と思われるだろうが、三つに分けることができるということは、その手前で”分けるということ”と”分けるではないということ”とを二つに分けることができているのでなければならない。

つぎに「分ける」とは別の操作である「選ぶ」がある。

選ぶというのは、まず「選ばれる方」と「選ばれない方」とを二つに「分ける」ことができたところから始まる。「選ばれるべきもの」/「選ばれるべきものではないもの」の二つの区別、と言ってもいい。

「選ばれるべき方」/「選ばれるべきものではない方」

この二項対立に、他のあれこれの「分ける」の産物である二項対立を、重ねていくことこそが「選ぶ」である。

例えば、紅茶とコーヒーを区別したとして、それを選ばれる方と選ばれない方に振り分ける。

「選ばれる方」 / 「選ばれない方」

|| ||

コーヒー / 紅茶

こうして「私はコーヒーにします」などと言えたりするのであるが、ご覧の通り、ここに「四」が出てきている。紅茶派の方もいらっしゃると思うので、別の表現をしてみよう。

「選ばれる方」 / 「選ばれない方」

|| ||

コーヒー / コーヒー以外

コーヒー以外には、それこそコーヒー以外ならなんでも入る。

水でも、緑茶でも、ビールでも、もちろん、ガソリンや原油でもいい。

このような区別・分別・識別して”選ぶ”ということは、ドリンクの注文のような言語的で社会的な活動に限らず、それこそウイルスやワクチンのように、異なるタンパク質同士が結合しやすいか結合しにくいか、といった局面でも無数に行われている。

1)分けること

2)そして選ぶこと

3)この二つの段階を重ね合わせること

これは、生命の、人間の心身の、もっとも基本的な動き方なのである。

*

分けるけれども選ばないのが人類の創造性の深み

しばしば「分ける」と「選ぶ」は、一体化して自動的に動いており、両プロセスの区別がつかない場合も多いが、「選ぶ」は「選ばれた方」と「選ばれなかった方」とを「分ける」ことであり、これは「分ける」/「分けない」が分けられない限り出てこない処理である。

分けるということが、まずいくつも無数の生じているところから、「分ける」の産物たる”分けられたものたち”をならべ、それらを「選ばれるべきもの」/「選ばれるべきものではないもの」を「分けた」ところに流し込んでは、どちらか一方に振り分けていくことである。

そういうわけで「四」は、「選ぶ」ところで必ず出てくる。

選ばれる方と選ばれない方を分けて、他の二つに分けられた事柄のどちらの一方を「選ばれる方」につなぐか。

そしてユングの「四」が浮かび上がってくるパウリの夢の分析によれば、まさにその「選ばれなかった者たち」が、選ばれないながらも、しっかりと分けられており、そして分けられたまま、選ばれず、選ばれないまま「無意識」の声を上げ続けていた、ということになる。

関連記事

*

岩田慶治氏の監修による『アジアのコスモス+マンダラ』をめぐって、研究仲間であるひづみさんが読みごたえのある記事を書いてくださっているので、こちらもご参考にどうぞ。

+ +

いいなと思ったら応援しよう!