「カエルの息子はジャガーであった」 ?!/ことばの環を閉じる -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(35_『神話論理2 蜜から灰へ』-9)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第35回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

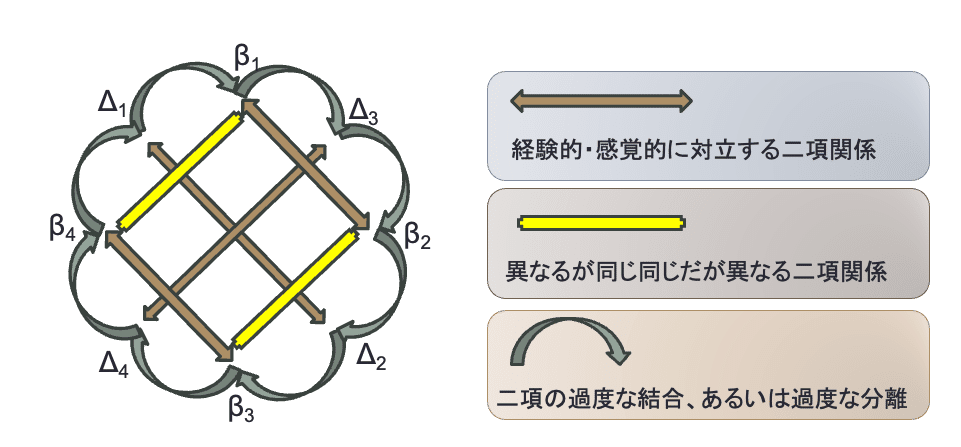

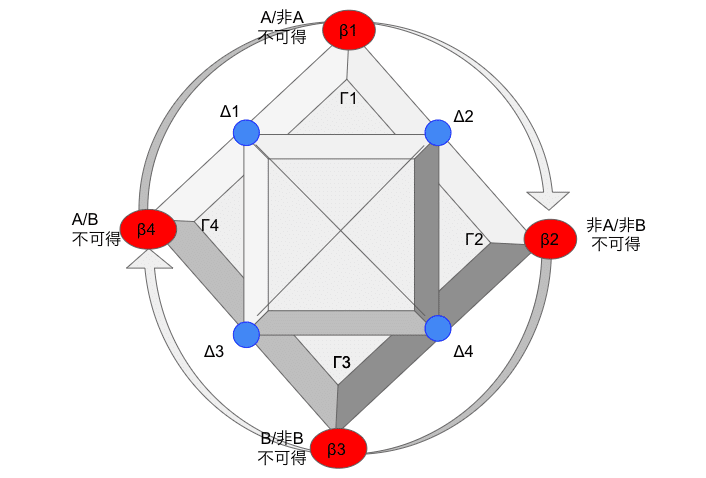

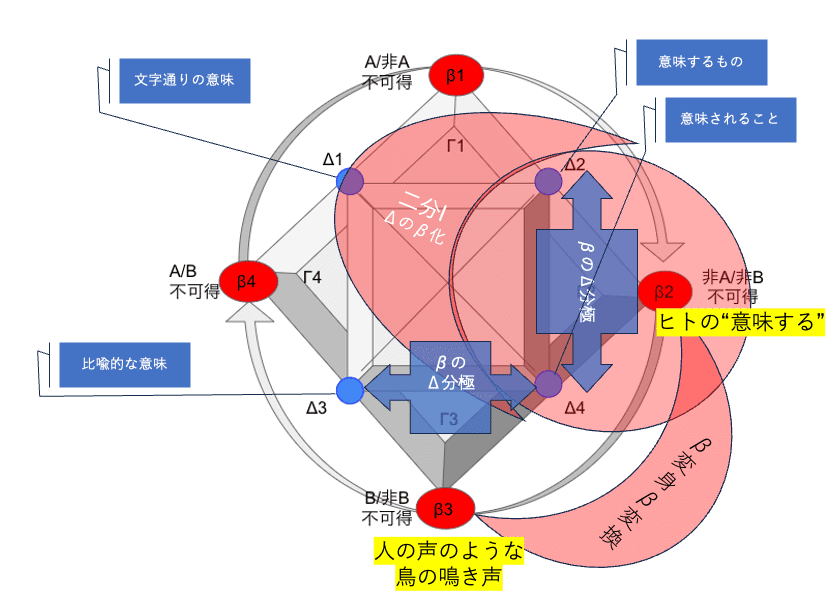

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

カエルの子は・・

と言われれば、次にくる言葉は「カエル」であろう。

カエルの子はカエル。

それは当たり前で客観的、自然、誰にとっても同じ事実。

ところで、カエルではない他の動物、例えば犬や猫や人間ならば生まれた時から親とそっくりな姿形をしている。それに比べてカエルはどうであろうか。親が四肢をもっているのに、子供は魚のようである。同じカエルなのに、まったく異なる姿形。そうであるから「カエルの子はカエル」という言葉が含蓄の深いものとして受け継がれていく。

異なるが同じ。

私たち人類は「異なるが同じ」が大好きである。

大好きでもあるし、恐れてもいる。戦慄している。恐怖している。

できることなら、一生目を背けておきたいと思う時もある。

しかし「異なるが同じ」こそが、私たちが存在するということ、意識するということ、生きるということの一番底に「船底」のような構造を織りなしており、この「異なるが同じ」がなければ、私たちは生きることも意識することも存在するとかしないとかを語ることすらできないことになる。

この船底、またの名を第八阿頼耶識。

・・・

レヴィ=ストロース氏がその大部の著書『神話論理』の思考で掴み取ろうとした神話の構造もまた、まさにこの「船底」に他ならない。

神話というのは、いうなれば、四項関係を自在に発生させることができる振動状態にある場を、他でもないある四項関係の一角を占める項たちを一列に線形に配列するという方法を使ってモデル化する試みである。

蜂蜜/獲物

男性/女性

生のもの/火を通したもの

配偶者/姻族

文字通りでの意味/比喩的な意味

通時態/共時態

乾いたもの/湿ったもの

上/下

生/死

これらの経験的に対立する二項のペアがいくつもあるところで、ふと、カエルが水に飛び込むようなことが起こり、あるひとつの項が、他の二項対立関係のどちらか一方の極ではなく、その両極に置き換えられることに、私たちの感覚的「識」が気づく。

それはすなわち、”異なるが、同じ(同じであることと異なることは、異ならない)”関係を、私たちの「識」がひとつの両義的媒介項において検出したということである。

そして両義的媒介項が次から次へと姿を変えていくことで、これらの対立関係のシリーズは、ずらりと一列に(実は四列の束)に並ぶのではなく、ぐるりと輪を描いた、最少で八項からなる関係、つまり曼荼羅を組むことができるはずである。

ここに経験的区別が概念の道具となり抽象的観念の抽出に使われるという神話的思考が動き始めるわけである(『神話論理1 生のものと火を通したもの』の冒頭を参照)。

開いたままの論理

これについて、哲学者の清水高志氏が『空海論/仏教論』に書かれていることが非常に参考になる。

「神話論理というのは、ある意味で焦ってるんですよね。完全にすべてを自然言語で説明して、それが「開いたまま」の未完の論理にならないようにしないといけない。ようするに世界に複雑な意味づけを与え、あらゆるものを弁別するということの自在性をまず得たいわけなんです。だからああいう構造を作っている。」

完全に自然言語だけで説明をする。

自然言語というのはこちらの図式に置き換えるとΔ線形配列Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δというやつである。この-Δ-Δ-Δ-Δは通常、簡単に「閉じて」しまう。始まりのΔ1と、終端のΔz、はじまりとおわりのふたつのΔで閉じられてしまう。

しかし神話は、あえてこのような終端Δ、始端Δを設定しないようにする。なにか終端のようなものが現れたら、すぐに変身させて、どこかへ消してしまうか、遠くへ旅立たせてしまう。

そうして論理を「未完」のままに保留するのである。

この保留状態にあることが、そこからありとあらゆる「弁別」の可能性を、自在に試す余地を開くのである。

* *

未完・閉じない=開いたまま

なぜ神話は、論理を「開いたまま」に、「未完」のままに保とうとするのか。言い換えるとなぜ人類は神話を語ることによって「開いたまま」「未完」の論理というものを意識の表層に保とうとしたのか。これについては清水氏が次のように論じている。

「二元論の問題をどう克服するか、というのは人類にとって非常に大きなテーマであり[…]」

人類は、自分のこと、周囲のことを意識して生きている限り、至る所に二項対立を発見してしまう。昼と夜、水と火、上と下、記号と意味、俺とお前、虎と龍、男と女、老若、寒暖、因果、そして生死・・。

対立する二極はあいいれず、反発しあいもすれば、密着して一つになって何事かをなしたり(例えば水を火で沸かすとか)、一方から他方へと必ず移行しなければならない(生→死)こともある。

対立する二項は別々だけれども「まったく関係ありません」とはいえない。

そこで人類は考える。分かれているけれども、見えないところで繋がっていたり、時々繋がったりする。それはなぜか?と。

「二元論の二元性、二項対立性というのが生み出される背景には、異なった種類の二元論が複数混ざり合ってしまっている、ということがある[…]。それが優性の項、劣性の項を固定化する傾向を生み、それによって二元論が解消できなくなっていく。そしてまた、このように無自覚に混じり合っている二元性を、丁寧に分離ていくというのが、哲学が昔からやってきたことでもある。」

優性の項 / 劣性の項

|| ||

A / 非-A

人類は、自分が自分たちの考えていることについて考えを巡らせた時、二項対立関係が、複数重なり合っていることに気づく。

いくつもの二項対立が、ある向きで「無自覚に混じり合って」いる。

そうして人類にとっての確固とした意味のある、慣れ親しんだ、今日も明日も同じであろう予測可能な世界というものが識別できるようになっている。

ところがこの無自覚に混じり合った二項対立の重なりこそが、人類がより深いところ目に見え音に聞こえる経験的で感覚的な世界を超越した、その手前というか深層のことを考えようとした時に、それを妨げる無明の覆いになる。例えば次のような例がある。

「西洋の哲学の発想では、たとえば主体と対象という二項対立であれば、主体と一というものと、対象と多というものの性格が、比較的癒着する傾向にあって、主体の側は合理的に、対象世界のもろもろの現象を統合する、という関係がしばしば固定されているんです。」

主体 = 一

/ /

対象 = 多

この「二項対立の固定化」がどうして生じるのかについて、清水氏は「含むもの/含まれるもの」の「関係が一方的であること」がその原因であると書かれている(清水高志『空海論/仏教論』p.39)。

一方的な関係。逆転できるはずなのに、しない。

「不可逆の循環や二重性を前提とすることで、複数の二項対立どうしの関係をひっくり返したり、入れ替えたりすることがいよいよできなくなってしまう[…]」

このことに気づいた時、「無自覚に混じり合っている二元性を、丁寧に分離」しようとする言語的思考が動き出す。

神話の思考もまたそのひとつである。

項を次々と分裂させる/カエルの神話

引き続きカエルの神話、M264を見てみよう。

昔、ひとりの女性がいた。彼女は双子を妊娠していた。

この双子は生まれる前から喋ることができ、父親である「太陽」に会いたいからと、母に西に向かって道を辿るよう頼んだ。

双子は母の道案内をつとめたが、途中あちこちで花を摘んでくれとせがみ、そのたびに母親は身をかがめたり無理な姿勢を強いられ、

つまずき、ころび、怪我をした。

怒った母親は子供たちを非難した。

すると子供たちは気を悪くして道案内をやめてしまった。

母親は道に迷い、疲れ果てていると「雨を予告するカエル」の小屋に辿り着いた。

太陽と結婚している女性

→経験的には過度に分離したものの結合産まれた後の子どものように喋る双子の胎児

→こちらも経験的に厳密に分かれている未生/生後が分かれていない妊婦である母を胎児が歩き回らせ、無理な姿勢をとらせ、転倒させる

→こちらも推奨されるなすべきことがあべこべである。道案内を途中でやめて、母を道に迷わせる

→出発地点を離れて目的地の手前で「途中でやめる」

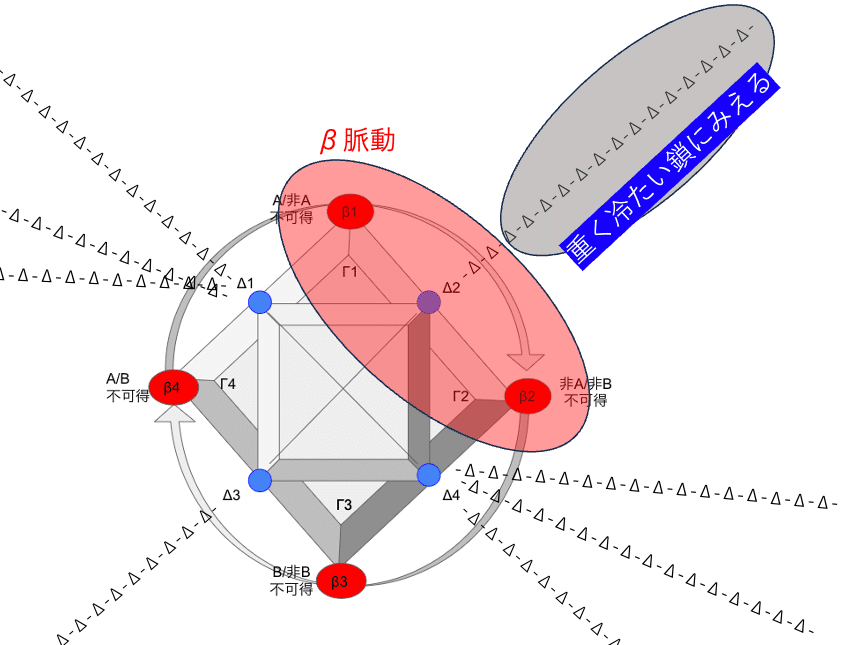

これぞ、経験的なΔ線形配列をブリコラージュしたβ脈動!

嘘 字面の意味と非ー字面の意味

ここから、脈動するβ項どうしが過度に接近したり、分離したりしつつ、β項からβ項への変身の連鎖が生成する。

このカエルには、息子がいた。

カエルの息子はジャガーであり、残酷な人喰いであると恐れられていた。

カエルは女性を不憫に思い、ビールをいれる壺にかくまった。

しかし、ジャガーは人間の臭いを嗅ぎ付けると女性を見つけ出し、食べてしまった。双子を取り出すと、自分の母親であるカエルに託した。

カエルは双子を「綿」につつみ、育てた。

子供たちはみるみる大きくなり、あっという間に大人になった。

カエルは双子に弓矢を与え、ホウカンチョウという鳥を狩にいくよう命じた。この鳥が、双子の母親を殺した仇であると、嘘を教えたのである。

二人の若者はホウカンチョウたちをたくさん射落とした。

最後の一羽が、命を助けてもらう代わりに、真実を語った。カエルの息子のジャガーこそが双子たちにとっての親の仇である、と。

双子は怒り、武器をつくり、カエルとジャガーの命を奪った。

「カエルの息子はジャガー」というところで、常識的なΔ線形配列の言語は完全に「バグる」わけであるが、それでよい。それがよい。気にせず先に進もう。ちなみに、なぜそれで良いかと言えば、この場合、カエルもジャガーも、通常私たちが動物園で目にするようなΔジャガーやΔカエルではなく、β振動状態にあるβ化したカエル、β化したジャガーだからである。

ここでまず、双子たちの母親がジャガーに食べられるというひどい出来事によって、β振動双子がβ道半ばの母から強制的に分離させられる。

そして、β双子は、βカエル義母によって育てられる。

育ての母との結合である。

あちらで分離したかと思えば、すぐにこちらで結合する。

あちらの極からこちらの極へ。

最大値から最小値へ。

これすなわち、振幅を描く振動、脈動である。

これをβ脈動と仮によぼう。

次にβカエル義母はβ養子双子をβ「綿」に包む。

綿というのは自然と文化の対立の両極の間を移動するものである。

自然の産物でありながら服という究極の文化的人工物の材料となり、服という文化的人工物は自然の綿がなければ織ることができない。

現代なら化学繊維があるじゃないかと言われるかもしれないが、化学繊維も元を辿れば原油の類、つまり大昔の木、自然の木である。

「綿」ということで、ここに案に自然/文化の両極の中間性のようなことが躍り出てくる。

このβ「綿」にβ双子が包まれる。β項とβ項が分けられないほどぴったり結合する。

*

そして次に「嘘の言葉」が出てくる。

本当の嘘というのは、嘘をついている方は嘘だとわかっているが、嘘をつかれている方は(少なくともはじめのうちは)嘘だとわかっていない。

この嘘によって、βカエルは、β双子をβジャガーから分離しておこうとする。

しかし、ホウカンチョウという、鳥なのに、空よりも地面に近いβ的な存在によってこの嘘は暴かれる。

そうして双子はカエルとジャガーを倒し、彼らから分離する。

*

ここでもβ項どうしの結合と分離が激しく動いている。

この神話、β振動がまだ続く。

オオゲツヒメの神話風

双子はそれから旅にでて、綿の木に辿り着く。

綿の木の林の中に小屋があり、老婆が住んでいた。

この老婆もカエルだった。

二人はこの老婆と暮らすことにした。

二人は毎日狩に行った。

狩から戻ると、火を通したマニオクがカエルによって用意されていた。

しかし小屋の周りには畑がなかった。

不審に思った双子が隠れて見ていると、カエル老婆は肩から澱粉を分泌した。二人はこの食べ物を断り、カエルを綿のベッドに誘い、ベッドごと火をつけた。

カエルは火傷を負い、それで今日のようなシワのある皮膚になった。

ここまできてようやく「それで今日のような〜〜がはじまった」という、経験的感覚的に安定的に分節された馴染み深い意味ある世界の「起源」が定まってきた。

ところで、この話は日本の神話にもあるオオゲツヒメの話とそっくりである。

畑がないところで身体から炭水化物の食品を生み出すものと、それに憤慨して危害を加える主人公。

ちなみにまた「綿」が登場している。

しかし今度の綿は「燃料」として、文化のものを文化の外へと送り出す、媒介として用いられている。さきほどの服の場合とは逆向きの媒介である。

神話はさらに続く。

猿かに合戦風からの銛つきの矢の失敗

*

双子たちは父親を探す旅に出た。

双子はメスのバクとともに旅をした。

このバク、双子の前から姿を消しては、丸々太って帰ってくる。

双子がこっそりついていくと、バクはプラムの木のところに行き、プラムを食べようとしていた。

双子は木をつよくゆすり、まだ青い実も、熟した実も、プラムを全部落とした。

自分の食べ物をダメにされたバクは怒り、二人を叩き、どこかへ行ってしまった。

二人はバクを追いかけた。

そしてバクをとらえる作戦を立てた。

一人がバクの行く手をはばみ、戻ろうとするバクを、銛のような紐付きの矢で撃つことにした。

ところが、この紐が双子の一人に絡みつき、その足がちぎれてしまった。

* *

その様子を、晴れた日の夜に見ることができる。

バクはヒヤデス星団で、足を切られた双子の一人がプレヤデス星団、そしてオリオン座の三つの星は「ちぎれた脚」である。

ここへきて思い出したように、最初の話、父である太陽のところに向かう、という話に戻ってくる。

バクというのは、一つの体に二つの色をもつ動物である。この神話は南米のものなので、ここでいうバクはマレーバクではなく、南米のバクであろうが、後者の方もマレーほどではないが二色に分かれているらしい。

バクはその身体において、白/黒の対立する両極をひとつにまとめたβ的存在である。神話は、β項を一つだけで転がしておくことをよしとしない。双子は双子の時点ですでに「二」ではないかと思われるが、この神話では二人の差がよくわからないので、二人で一つのβとして、もう一つ別のβを用意したのであろう。それがβバク。

このβバク、β双子に内緒で秘密の果樹園でたらふく食っている。

先ほどのオオゲツヒメ風のカエルの老婆とは見事に「逆」になっている。

畑(果樹園)がない / ある

こっそり隠れて食べ物を、双子のために用意する / 自分だけで食べる

カエルの老婆 / バク

双子はまた怒って、木を揺り、さるかに合戦風に実を落とす。

ただし、ここでは赤い実も青い実も区別なく落とされている。

木だけではない。この神話では、あれこもれも全てβ振動状態に励起されている

ここでは熟/未熟(赤/青)よりも、上/下への分離を描きたいのであろう。ここで上下は分離し、バクは怒り、バクと双子のあいだの分離を引き起こす。そしてこのままなにかΔ項でも出てくるのかと思えば、なんと、β脈動の定番「おいかけっこ」が始まる。

去っていったβバクを、β双子が追いかける。

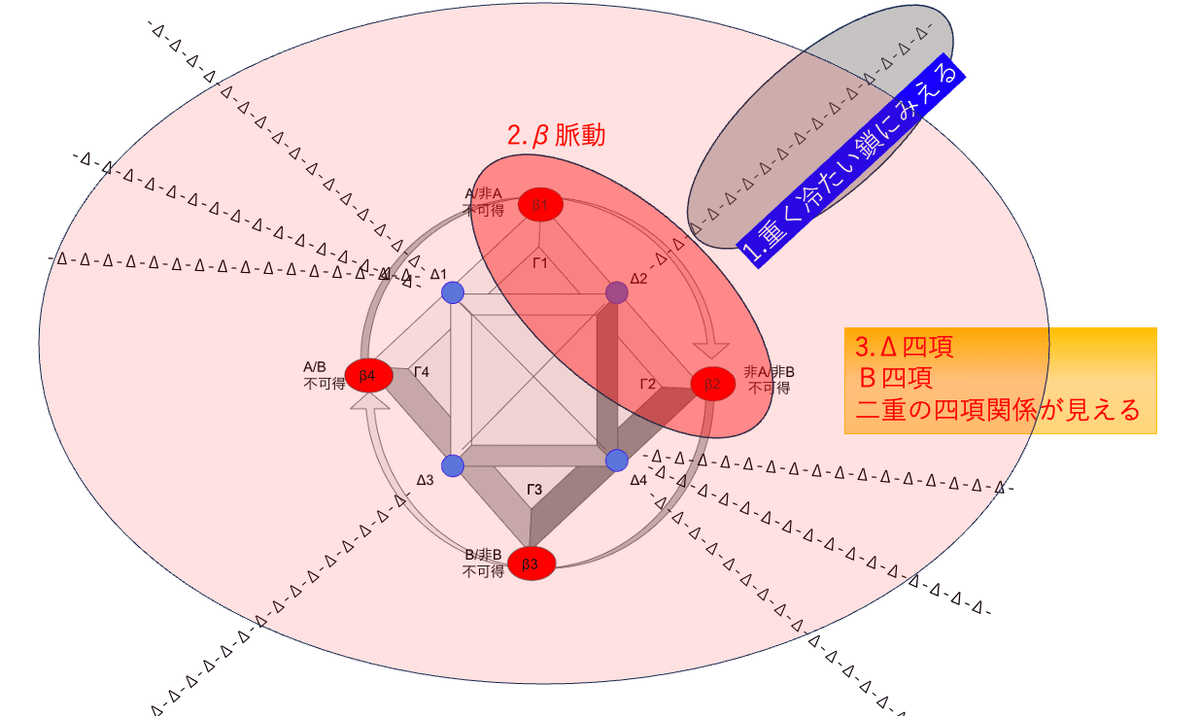

ベータ項は次から次へと、過度に接近したかと思えば過度に分離し、順番に変身を続けていく。下図でいえば、外側の矢印で描いた動きである。

しかし、この追いかけっこは永遠に「追いつく」ことなく、すぐに終了し、βバクとβ双子の分離が確定する。つまり、β項の振動状態が止まる。

バクと双子の分離は決定的、確定的になる。

しかも「銛のような紐付きの矢」という、射手と獲物、対立する二極を短絡する媒介項としてこの上なく優れたものを用意したにもかかわらず、これがβ双子とβバクの間を短絡することはなく、逆に、β双子のうちの一人の足を、その体から切り離してしまう。

もし、この「銛のような紐付きの矢」の使用に成功していたのなら、β振動は引き続き続くことになったのであろうが、そうはいかない。

ここで二つの分離が確定される。

Δ四項関係

まずこれまで、まったく区別がついていなかった「二なのに一」だった双子が、はじめて足を切られた方と足を切られなかった方に分離した。

そしてなにより、足を切られた方の人物は、体と足、一つであったものが二つに分かれている。

一を二に分け、二を四に分けつつつなぐ。

バク

/

双子

||

足を切られた双子の一方の足 / 足を切られていない双子の他方の足

/

足を切られた双子の一方の足以外=足を切られていない双子の他方の足以外

↓

(1) / (2)

/ /

(3) / (4)

となる。ここでそれぞれの項は下記のとおりである。

(1)バク:ヒヤデス星団

(2): ??

(3)足を切られた双子の一人:プレヤデス星団

(4)「ちぎれた脚」:オリオン座の三つの星

(2)にあたるものの言及がない。

が、これは双子のもう一人、足を切られなかったほうである。

そしてこの特に言及されていない人物こそが、おそらく、今日に至る人間界、人間にとって意味ある人間の世界の「起源」に位置する最初の人物なのである。

まず、バクと双子の分離が決定的になる。

次に、足と体を分けられて星になった双子の一方と、おそらく人間界に残った双子の他方とが、決定的に分かれる。

こうして、人間世界の「起源」が設定された。

この神話についてレヴィ=ストロース氏は「母親と離別し、二匹のカエルと次々に別れ、雌のバクと別れる。文化英雄たちの離別の四つの段階」からなると書く(p.250)。

最終的な分離に至るまで、何段階ものくっついたり離れたり、β脈動を描く。「AとBが一緒に居ました。分かれました。以上です」と簡単に済ませてしまうのではなく、繰り返し繰り返し、四段階にわたって(神話では四が重要である)、分離と結合の脈動を演じ、最終的にはっきり分かれた四項関係を確定する。

レヴィ=ストロース氏は次のようにも書く。

「双子の神話の上で環が閉じるのは、ただたんに、神話の大地が球だからであって、別の言い方をすれば、神話は閉じた体系だからである。」

閉じた体系、球

この球の表面で、すべての項と項が結合したり分離したりする可能性のもとにある。それは下記の図でいえばβ項どうしがつかずはなれずの鬼ごっこをしたり、隠れたり、過度に結合したり、分離したり、変身したりすることである。

ところが、この「閉じた」「環」が切れて、開いた線、Δの線形配列になる場合がある。

そのきっかけといえば、先ほどの清水氏の『空海論/仏教論』の言葉を借りるなら、「含むもの/含まれるもの」の「関係が一方的」だと「二項対立の固定化」が生じてしまう、ということになる。繋がることができない関係があるということは、そこがすなわち「環」が切られ、開くポイントになる。

主体 = 一

/ /

対象 = 多

例えば主体/対象、一/多のふたつの二項対立関係があったとき、「主体」が「一」と”だけ”過度に結合し、”多”と絶対に結合しないという場合である。

「ところが、今西欧でもそれ(注:主体と一と、対象と多と癒着する)が逆転した関係になっていることに注目が集まり始めています。対象がまずあって、それに向かう主体的なアプローチが複数あって競合する、という構造からモノを考えた方が、実際にはモノの能動性を読み取れるのではないか[…]。これが、ブリュノ・ラトゥールらが方法的に提示した、アクターネットワーク論ですね。」

主体 = [多]

|| ||

対象 = [一]

ここで思考は概念でもって癒着した二項を分離し、引き離し、一方通行だったものを逆方向に、さらには双方向にひっくり返すことができる。

上の引用にあるアクターネットワーク理論に限らず、唯識などの「仏教の構造」もまた、このようになっていると清水氏は指摘する。

主体すなわち「心」が「多」に無量に分かれていると仏教は考える。

「唯識の場合、相分というのは要するに世界がそこに映った現れですね。そうした現れた限りのものとしての対象に、見分としてアプローチしているわけですが、これにも感覚モジュールとしての識がいろいろある。五感に応じて、眼識とか耳識、鼻識、身識という風に[…]。」

相分〜対象(現れ) <=> 見分〜「識(多)」

|| ||

現れた限り~「一」 <=> (分節されたもの(多))

しかもこの関係は、いずれかの項に固定されることはない。

「それらが複数アプローチをして、そこからのフィードバックを得て、その限りでまた相分がはっきりしたものとして出てくるわけです。ある対象が、複数の主体的なアプローチを媒介として、主体と対象の両側でフィードバックループが起こるというのは、今日アクターネットワーク論が扱っている状況と同じなんです。」

多なる識が一なる現れに「アプローチ」して、両者のあいだにフィードバックループが生じる。多なる識との関係から、一なる現れが変化する。変化した一なる現れに則して、多なる識もまた変化する。このループが回り続ける。

そしてここで、このループの回転を停止させるような最終的な項を登場させないことが重要になる。二項のあいだの相互の「包摂関係の最終包摂者みたいなものは想定しない」のである(p.18)。そしてこれは仏教でいえば「一即多」の華厳の思想であると清水氏は指摘されている。

*

この「最終的な包摂者を想定しない」ということは、包摂するものと包摂されるものとの関係についても言える。すなわち、「包摂するもの(包むもの=容器)」と「包摂されるもの(包まれるもの=中身)」が、相互に包摂し合う関係を考える。

包摂するものが、包摂されるものでもある、あるいはその逆。

このことを感覚的にイメージしようと思うとなかなか難しい。

神話の論理であれば、ここで「包摂するもの」でもあり「包摂されるもの」でもあるような、包摂する/包摂されるの二項対立に対する「第三項」の位置に収まるような経験的な何かをもってくる。

そしてそこから、次のような関係が動き出す。

「第三項的なその項が対立二項を兼ねる。つまり、対象にして一であるとか、対象にして多であるとかいったことが考えられる。それはまた、この二種類の二項対立の四つのどの項についても言えることです。そうすると全体として、あらゆる二項対立についてどの項も「そこに原因が帰される」ものではなかったということが証明される。つまり、第三項の位置が一巡して、環を描いた《縮約》ができてくる[…]」

第三項が対立する二項を兼ねる。

仮に、対象/主体の対立と、多/一の対立があるとして、例えば「対象」が、多/一の対立する二項に対してそのどちらとも結びつき、等価になる。同じように「主体」も多/一の対立二項のどちらとも等価になったりならなかったりするし、同じことを逆にみれば「一」は対象/主体のどちらとも等価になったりならなかったりするし、「多」も対象/主体のどちらとも等価になったりならなかったりする。

こういう関係が出来上がると、主体、対象、多、一、四つのいずれの項も、そこに他の項が「帰される」ような「原因」ということにはできなくなる。

そしてここで、項と項が、次から次へと「等価」として置き換えられていくプロセスはぐるりと円環を描いて、最小構成で四つ(この四つそれぞれの間の中間の位置にも項を置くなら、さらに四つで、合計八つ)の項を並べることになる。

例えば、次の神話も詳しく見てみよう。

鳥たちの色の違いの起源

ある女が蛇を飼う。蛇の餌に小さな動物しか与えなかったので、蛇が怒り、彼女を呑み込み、水底に逃げる。

彼女の夫は復讐すべく、カワウソの助けを借りて蛇を捕える。

*

そして蛇の腹を裂いて、妻の骨を取り出す。

殺された蛇の血が混じった水を浴びて、鳥たちは鮮やかな色になる。

そこに雨が降り、鳥たちの色を部分的に洗い流し、鳥たちはそれぞれ別々の色になった。

まず、食べ”させる”者(調理者)/食べ"られる"物(食物) の対立がある。

ここで「妻/夫」二極の一方である「妻」が、蛇に対して「調理者でもあり食物でもある」という「二項対立を兼ねる第三項」になる。そしてこの媒介的妻が蛇と過度に結合した状態で「水」の底へと移動する。

ここに地上界/水界の対立がある。これに対して「妻/夫」二極の他方である「夫」が、カワウソとペアを組むことで「地上の者でありながら水界への訪問者でもある」という「二項対立を兼ねる第三項」になる。そして蛇の腹を先、妻(骨であるが)を取り出し、地上に帰ってくる。

地上界/水界の間を、妻は夫と分離し・蛇と結合した状態で下降し、夫と結合し・蛇と分離した状態で上昇する。

清水氏が下記に書かれていることはまさにこれである。

「二項対立にまず着目し、さらに第三項を出していって、その第三項の位置もまた一巡させて縮約を作る。そうすると言語や神話的想像力じたいが、どのように複雑な姿をも採りうるようになるわけです。そだだけにその一方で、それを抑圧していたり、同じ欲動に導いている構造が、業のようなものとしてある。[…]しかしわれわれは、もっとそこから解放されたいわけですよね。」

繰り返すが、地上界/水界の間を、妻は夫と分離し・蛇と結合した状態で下降し、夫と結合し・蛇と分離した状態で上昇する。ある二項対立に対して、その二項を兼ねる第三項が出てきて、この第三項の位置が振幅を描くように移動することで「縮約」ができる。そうしてそこから世界が、私たち生きた人間にとって馴染みのある世界のようなものが、ひとつの姿を採って現れ出す。

地上界/水界の間で、妻が夫と分離し・蛇と結合した状態で下降し、夫と結合し・蛇と分離した状態で上昇する、この動きの後に鳥たちの色の分節が生じる。

この鳥たちの色の分節の仕方もおもしろい。

まずはいったん、どの鳥も区別なく、おなじように鮮やかに染まる。

しかしその状態から「部分的に」洗い流されて、色があったものが「失われて」、あれこれのパターンに分かれる。

起源は「喪失」であるという前回までの記事に書いた話が出てくる。

経験的に対立する二項関係のペアとしての四項関係を見つけるところから、神話は始まる。

まず対立がある。対立は、ある人が生きているところで、感覚され、経験される差異(ちがい)である。

昼と夜

雨季と乾季

(木片の)摩擦でつくられた火 / (火打石の)衝撃でつくられた火

言葉をしゃべる / 言葉をしゃべらない

幹の「内」に可食部がある木 / 枝の「外」に可食部がある木

乾季 / 雨季

蜂蜜の採集 / ワニ狩り

蜂蜜に狂う娘/婿に狂う舅

積極性 / 消極性

経験的な対立は、感覚において、いくつも重なり合う。たったひとつの対立だけが、他の対立から孤立してある、ということは感覚的には経験しにくい。

例えば、

喋ることができる / 喋ることができない

|| ||

生まれて成長した人 / 胎児

例えば、

静かな雨 / 焚き火の火

|| ||

上から下へ降りる / 下から上へ昇る

なにであれ、ある四項関係の項と項の間に、二項を兼ねる両義的な項の位置を開き、そこに収まりそうな、なにか経験的な項をつれてくる。

この連れてこられた項もまた、必ずその項”ではないもの”とペアになっている。ここで相方を第一の両義的媒介の位置に連れていかれた者も、やむを得ず第二の両義的媒介者の位置を占めることになる。

そうしてこの最小構成で二つの両義的媒介項が振幅を描くように動き回ったり、過度に結合したり分離したり、あるいは何かから何かへ変身したりすることで、最初の経験的に対立する四項の項と項のあいだの全ての位置が何かで満たされることになる。

こうして二重の四項関係を組むことができれば、神話は閉じる。

これからしばらく数回に分けて、このあたりの話を辿っていこう。上の図の説明はまた次回につづきます。

つづく

>つづきはこちら

おまけ 閉じる と 開く

いわゆるネットワーク

Δ線形ネットワークを複数合わせて多次元化するのは明暗だが、

さて、これは開いているのか、とじているのか?

関連記事

一つ前の記事はこちらです。

いいなと思ったら応援しよう!